Archive:Statistiken über europäische Städte

This Statistics Explained article is outdated and has been archived - for recent articles on Regions and cities see here.

Datenauszug vom März 2019.

Aktualisierung des Artikels geplant: Dezember 2021.

Highlights

Der höchste Jugendabhängigkeitsquotient bei Städten in der EU wurde mit 58,4 % (Daten von 2014) in der nahe Paris gelegenen Communauté d’agglomération Val de France gemessen.

Der höchste Altenquotient bei Städten in der EU wurde mit 63,7 % (Daten von 2015) im französischen Badeort Fréjus verzeichnet.

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in städtischen Gebieten: Städte (auf Englisch) ziehen nach wie vor eine wachsende Zahl von Menschen auf der Suche nach Arbeit und besserer Lebensqualität an. Städte werden häufig als Zentren des wirtschaftlichen Wachstums betrachtet, die Lern-, Innovations- und Beschäftigungschancen bieten. Als Pole wirtschaftlicher Aktivitäten sind sie für ein breites Spektrum von Personen (nationale ebenso wie internationale Migranten) attraktiv. Dies trifft besonders auf Hauptstädte zu, die sich oftmals durch ein hohes Niveau an Wirtschaftstätigkeit, Beschäftigung und Wohlstand auszeichnen. Und doch besteht häufig die paradoxe Situation, dass Städte zugleich einige der höchsten Anteile an Einwohnern, die von sozialer Ausgrenzung, Arbeitslosigkeit und Einkommensunterschieden betroffen sind, aufweisen. Außerdem können Städte mit Problemen wie Kriminalität, Verkehrsüberlastung und Umweltverschmutzung konfrontiert sein. In ein und derselben Stadt können darüber hinaus Menschen, die einen sehr hohen Lebensstandard genießen, in unmittelbarer Nachbarschaft von Menschen leben, die erhebliche Existenzsorgen haben.

Mit dieser — mitunter als Zersiedelung bezeichneten — Expansion der Bevölkerungszahlen sowohl innerhalb als auch außerhalb einiger Hauptmetropolen der Europäischen Union (EU) geht eine Reihe komplexer Herausforderungen einher, die unter anderem die Nachhaltigkeit, den sozialen Zusammenhalt, die ausreichende Versorgung mit Wohnraum oder die Bereitstellung effizienter Verkehrsdienstleistungen betreffen. Dieses Kapitel befasst sich zunächst mit der Größe und Altersstruktur der städtischen Bevölkerung und konzentriert sich anschließend auf zwei Aspekte: auf die Lebensbedingungen (mit Informationen über die Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen und die Quote der Überbelastung durch Wohnkosten) sowie auf Arbeitsmärkte.

Full article

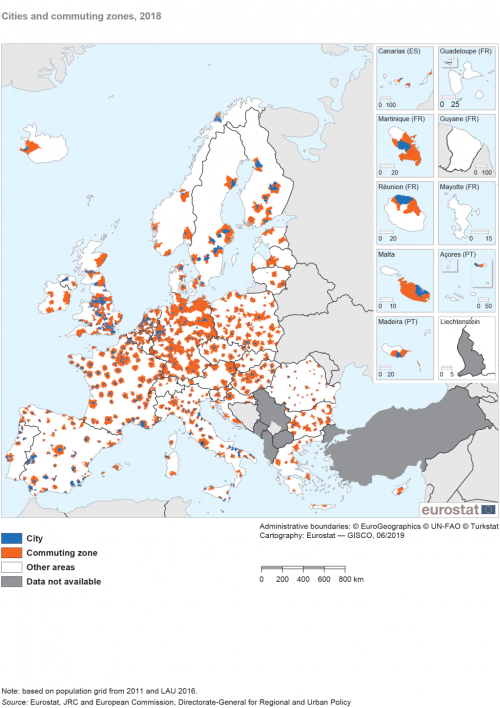

Bevölkerung

Die Bevölkerungsstatistiken in diesem Kapitel beschäftigen sich in erster Linie mit Städten, liefern aber auch ergänzende Informationen über Pendlereinzugsgebiete (auf Englisch), die in Karte 1 dargestellt sind. Die Bevölkerungsstatistiken für Städte beziehen sich auf die Bevölkerung an ihrem üblichen Aufenthaltsort, also dem Ort, an dem eine Person normalerweise, ungeachtet vorübergehender Abwesenheit, wohnt. Das ist im Allgemeinen der Ort des rechtmäßigen oder eingetragenen Wohnsitzes. Die Bevölkerungszahl ist eine Bezugsgröße für die Messung der allgemeinen Größe einer städtischen Gebietseinheit und wird als Nenner für viele abgeleitete Indikatoren verwendet. Auf die Definitionen der Konzepte für Städte und andere städtische Gebietseinheiten wird in Kapitel 3 des methodischen Handbuchs der Regionaltypologien (auf Englisch) ausführlich eingegangen.

Auch wenn in einigen der größten Städte in der EU und ihrem Umland ein rasantes Bevölkerungswachstum zu verzeichnen ist, sind doch in anderen Städten in der EU, die beispielsweise durch ihre Lage in einstigen industriellen Kerngebieten geprägt sind, die Einwohnerzahlen rückläufig.

In der EU besteht eine große Vielfalt an Städten: Zum einen gibt es die Weltmetropolen London im Vereinigten Königreich und Paris in Frankreich, zum anderen hat etwa die Hälfte der Städte in der EU ein relativ kleines urbanes Zentrum mit 50 000 bis 100 000 Einwohnern. Viele der größten Städte in der EU (insbesondere die Hauptstädte) ziehen Migranten aus dem In- und Ausland an, sodass ihre Bevölkerung zumeist schneller wächst als im nationalen Durchschnitt.

Städte in Belgien, den Niederlanden, in den westlichen Landesteilen Deutschlands, in Norditalien und in der Südhälfte des Vereinigten Königreichs weisen häufig eine ähnliche Entwicklung auf.

Eines der auffälligsten Merkmale der Verteilung der Städte in einigen Teilen der EU ist ihre große räumliche Nähe: Dies ist etwa in weiten Teilen Belgiens, der Niederlande, dem westlichen Deutschland, Norditalien und der Südhälfte des Vereinigten Königreichs zu beobachten. Dagegen verteilt sich in den nordischen EU-Mitgliedstaaten, in Frankreich sowie in den Binnenregionen Spaniens und Portugals eine geringere Anzahl von Städten über weiträumige Gebiete.

Diese Unterschiede in der räumlichen Verteilung spiegeln unter Umständen den Grad der Zentralisierung wider. Einerseits gibt es EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, die eine verhältnismäßig monozentrische, auf die Hauptstadt Paris ausgerichtete Raumstruktur aufweisen. Den Gegenpol dazu bildet Deutschland mit seiner eher polyzentrischen Struktur, in der es keine einzelne dominierende Stadt gibt und in der viele administrative und/oder gesetzgeberische Funktionen auf der regionalen Ebene der Bundesländer angesiedelt sind.

Abbildung 1 zeigt einen Vergleich der Gesamtgröße der 20 größten funktionalen städtischen Gebiete (auf Englisch) in der EU und veranschaulicht die relative Bedeutung der Städte und ihrer Umgebung im Hinblick auf den Bevölkerungsstand.

Milano in Norditalien war das größte funktionale städtische Gebiet in der EU, das nicht auch eine Hauptstadt umfasste.

2017 umfassten 9 dieser 20 funktionalen städtischen Gebiete eine Hauptstadt: Das größte Gebiet, das nicht im Umfeld einer Hauptstadt lag, war Milano in Norditalien. Sechs der 20 größten funktionalen städtischen Gebiete lagen in Deutschland, vier im Vereinigten Königreich, drei in Italien und zwei in Spanien. Budapest in Ungarn war in dieser Gruppe das einzige funktionale städtische Gebiet in einem östlichen EU-Mitgliedstaat; Städte aus den nördlichen Mitgliedstaaten waren nicht vertreten.

Die bevölkerungsreichsten funktionalen städtischen Gebiete in der EU waren im Jahr 2017 Paris (12,8 Millionen Einwohner; Daten von 2015) und London (12,1 Millionen Einwohner), mit einigem Abstand gefolgt von Madrid (Spanien; 6,6 Millionen Einwohner). Die nächst größere Bevölkerungsdichte mit jeweils 5,1 Millionen Einwohnern verzeichneten Berlin (Deutschland), Milano (Italien) und der Ballungsraum des Ruhrgebiets in Deutschland (dazu gehören unter anderem Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen und Oberhausen).

(Millionen Einwohner)

Quelle: Eurostat (urb_cpop1) und (urb_lpop1)

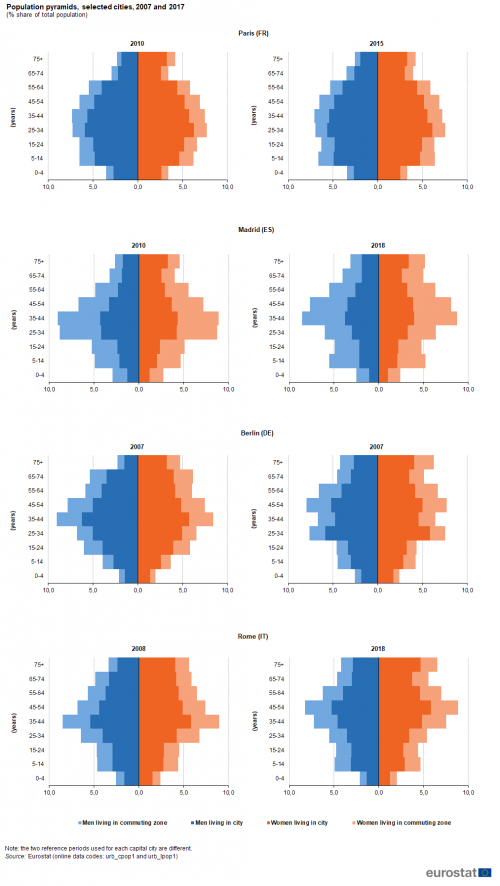

Abbildung 2 veranschaulicht beispielhaft die unterschiedliche Altersstruktur der Bevölkerung in vier Hauptstädten in der EU. In Bezug auf die Entwicklung der Gesamteinwohnerzahlen in diesen vier Hauptstädten verzeichnete Roma das schnellste Bevölkerungswachstum; innerhalb der Stadtgrenzen stieg die Gesamteinwohnerzahl zwischen 2008 und 2018 um insgesamt 11,7 % und in den umliegenden Pendlereinzugsgebieten sogar um 14,4 %. Im Pendlereinzugsgebiet der spanischen Hauptstadt Madrid stieg die Einwohnerzahl zwischen 2010 und 2018 ebenfalls rapide um insgesamt 9,8 % an (allerdings in einem kürzeren Zeitraum als im Falle von Roma); dies stand in starkem Kontrast zu der Situation innerhalb der Stadtgrenzen, wo die Zahl der Einwohner um 1,5 % zurückging. Das Bevölkerungswachstum in den französischen und deutschen Hauptstädten Paris und Berlin fiel relativ moderat aus, wobei die Einwohnerzahl in beiden Fällen sowohl innerhalb der Stadtgrenzen als auch in den umliegenden Pendlereinzugsgebieten zunahm.

In Madrid war der Bevölkerungsanteil der 15- bis 44-Jährigen zwischen 2010 und 2018 rückläufig, während der Anteil der älteren Altersgruppen stieg.

Die Statistiken in Abbildung 2 umfassen bei jeder Stadt zwei Bezugsjahre: Die dunkleren Farbtöne — neben der Zentralachse — zeigen zu jedem funktionalen städtischen Gebiet den Anteil der Wohnbevölkerung innerhalb der Stadtgrenzen und die helleren Töne den Anteil der Wohnbevölkerung im Pendlereinzugsgebiet an.

- Paris: Ein relativ geringer Teil der Gesamtbevölkerung entfiel auf das Pendlereinzugsgebiet. Die Bevölkerung alterte zwischen 2010 und 2015, wobei der Anteil der Bevölkerung zwischen 65 und 74 Jahren sowohl im Stadtgebiet als auch im Pendlereinzugsgebiet stark zunahm.

- Madrid: Madrid verzeichnete bei den 25- bis 34-Jährigen einen besonders deutlichen Rückgang; auf diese Altersgruppe entfielen 2010 noch 17,6 %, im Jahr 2018 hingegen nur noch 12,4 % der Bevölkerung. Die angrenzenden Altersgruppen der 15- bis 24-Jährigen und der 35- bis 44-Jährigen verzeichneten ebenfalls einen Rückgang, während der Anteil in allen älteren Altersgruppen (ab 45 bis 54 Jahren) stieg.

- Berlin: Die Anteile der 15- bis 24-Jährigen, der 35- bis 44-Jährigen und der 65- bis 74-Jährigen gingen zwischen 2007 und 2017 zurück, während die Anteile aller anderen Altersgruppen und insbesondere die der Bevölkerung ab 75 Jahren sowie der 25- bis 34-Jährigen zunahmen.

- Roma: Der Anteil der 25- bis 34-Jährigen und der 35- bis 44-Jährigen war, ebenso wie die Anteile der jüngsten Altersgruppe (0 bis 4 Jahre) sowie einer der älteren Altersgruppen (65 bis 74 Jahre), rückläufig. Am stärksten stieg der Anteil der 45- bis 54-Jährigen.

(prozentualer Anteil an Gesamtbevölkerung)

Quelle: Eurostat (urb_cpop1) und (urb_lpop1)

Typisch für die Städte mit den höchsten Jugendabhängigkeitsquotienten waren häufig große Populationen an Arbeitern und/oder Migranten …

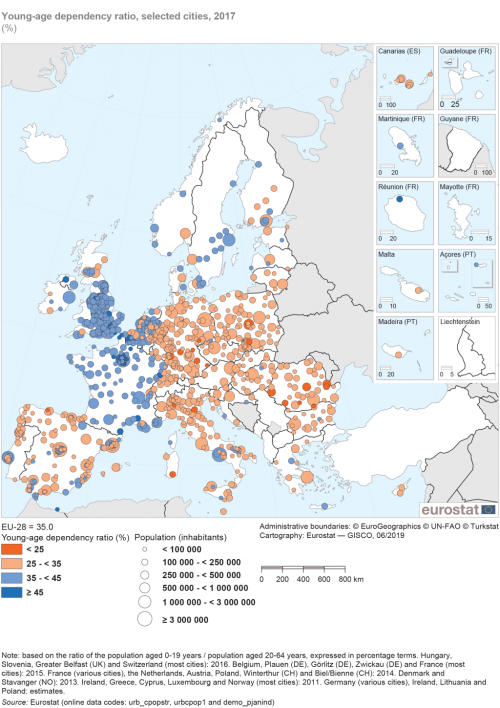

Karte 2 liefert Informationen zur Altersstruktur von über 919 Städten in der EU sowie von weiteren 16 Städten in Norwegen und der Schweiz. Die Größe der Kreise zeigt jeweils an, wie viele Einwohner die betreffende Stadt insgesamt hat, während die Farbschattierung den Jugendabhängigkeitsquotienten angibt, also das Verhältnis zwischen der Zahl der Personen im Alter von 0 bis 19 Jahren und der Zahl der Personen im erwerbsfähigen Alter (hier als Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren definiert).

Im Durchschnitt der EU-28 lag der Jugendabhängigkeitsquotient im Jahr 2017 bei 35,0 %. Der höchste Quotient mit 58,4 % (Daten von 2014) wurde in der nahe Paris gelegenen Communauté d’agglomération Val de France (Frankreich) und der niedrigste mit 22,6 % in Würzburg (Deutschland), Cagliari (Italien) und Braila (Rumänien) gemessen.

Die Altersstruktur in den Städten der EU war insofern ungleichmäßig, als 556 Städte niedrigere Jugendabhängigkeitsquotienten als im Durchschnitt der EU-28 meldeten, während dieser Quotient in 358 % Städten über dem Durchschnitt lag; fünf Städte hatten den gleichen Quotienten. Diese Zahlen unterliegen, zumindest in einem gewissen Grad, dem Einfluss von Fertilitätsmustern, wobei fallende Bruttogeburten- und Fruchtbarkeitsziffern häufig mit der Entscheidung zusammenhängen, später Kinder zu bekommen, eine kleinere Familie zu gründen oder auf Kinder zu verzichten. Dieses Muster kann im Fall von Städten mit hohem Studierendenanteil oder von Städten, die für hochqualifizierte Arbeitskräfte attraktiv sind, besonders verbreitet sein. Bei dieser Gruppen junger Menschen ist nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie später Eltern werden, um sich zunächst beruflich zu etablieren.

Die Jugendabhängigkeitsquotienten waren in zahlreichen Städten in Frankreich (Daten von 2014 oder 2015) und im Vereinigten Königreich am höchsten. Die einzige nicht in einem dieser beiden EU-Mitgliedstaaten gelegene Stadt mit einem Quotienten von mindestens 45,0 % war der atypische Fall der autonomen spanischen Stadt Melilla.

… während viele der Städte mit einem geringen Anteil junger Menschen in Deutschland oder Rumänien lagen.

In Deutschland, Zypern (Daten von 2011), Litauen, Luxemburg (Daten von 2011), Malta, Österreich, Polen (Daten von 2014), Rumänien, Slowenien (Daten von 2016) und der Slowakei meldete jede Stadt einen Jugendabhängigkeitsquotienten unter dem EU-28-Durchschnitt. Etwa zwei Drittel der 19 Städte mit den niedrigsten Quotienten (unter 25,0 %) lagen in Rumänien oder Deutschland.

(%)

Quelle: Eurostat (urb_cpopstr), (urbcpop1) und (demo_pjanind)

Karte 3 ergänzt Karte 2 und gibt über den Altenquotienten Aufschluss, das heißt über das Verhältnis zwischen der Anzahl der über 65-Jährigen und der Anzahl der 20- bis 64-Jährigen. Im Durchschnitt der EU-28 lag der Altenquotient im Jahr 2017 bei 32,5 %.

Möglicherweise hat das größere Angebot vieler Großstädte in den Bereichen Hochschulbildung und Beschäftigung auch einen geringeren Altenquotienten zur Folge. Denkbar ist auch, dass ältere Menschen (ab 65 Jahren) mit dem Eintritt ins Rentenalter eher geneigt sind, aus Hauptstädten und anderen Großstädten wegzuziehen, um einigen der häufig mit dem Großstadtleben in Verbindung gebrachten Nachteile zu entgehen, wie etwa Verkehrsüberlastung, Kriminalität und höhere Lebenshaltungskosten. Außerdem fühlen sich ältere Menschen in vielen Ländern zu Küstenorten hingezogen. Allerdings ist der in vielen Städten der EU verzeichnete relativ hohe Anteil älterer Menschen auf die Abwanderung der Jüngeren zurückzuführen, was teils durch hohe Wohnraumkosten (ob Miete oder Kauf) in vielen Stadtzentren und teils durch schlechtere Ausbildungs- bzw. Beschäftigungschancen bedingt ist.

Die Mehrheit der Städte in der EU mit einem Altenquotienten von mindestens 45 % lagen in Italien, Deutschland oder Frankreich, wobei die höchsten Quotienten oftmals in Küstenstädten oder in Ostdeutschland gemessen wurden.

Der höchste Altenquotient wurde mit 63,7 % (Daten von 2015) im französischen Badeort Fréjus verzeichnet. In sieben anderen Städten erreichte der Wert 50,0 % oder mehr:

- in den Küstenstädten Cannes in Frankreich (Daten von 2014), Savona, Genova und Trieste in Italien sowie Waveney (einschließlich Lowestoft) im Vereinigten Königreich;

- in den ostdeutschen Städten Dessau-Roßlau (zwischen Leipzig und Berlin gelegen) und Görlitz (an der Grenze zwischen Deutschland und Polen gelegen).

Die meisten (d. h. 26 der insgesamt 34) Städte in der EU mit einem Altenquotienten von 45,0 % oder mehr (in Karte 3 im dunkelsten Blauton dargestellt) befanden sich 2017 in Italien (12 Städte), Deutschland (acht Städte) oder Frankreich (sechs Städte; Daten von 2014 oder 2015). Die anderen Städte waren auf Spanien, das Vereinigte Königreich (je drei), Belgien (Daten von 2015) und Portugal (je eine) verteilt.

Wenn man von Deutschland absieht (wo sich alle Städte bis auf eine in Ostdeutschland befanden), lagen Städte mit verhältnismäßig hohen Altenquotienten (darunter beliebte Alterswohnsitze) oftmals in Küstennähe, insbesondere an der italienischen Adriaküste und an der Mittelmeerküste von Südfrankreich bis nach Norditalien. In einigen der größten Städte in der EU, d. h. in Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern, wurden Altenquotienten von mindestens 45,0 % gemessen, so etwa in Genova (im Nordwesten Italiens) und Nice (Daten von 2015; im Südosten Frankreichs).

Verhältnismäßig wenige ältere Menschen lebten in den Satellitenstädten der spanischen und französischen Hauptstadt.

Im Jahr 2017 belief sich EU-weit in insgesamt 57 Städten der Altenquotient auf weniger als 20 % (auf Karte 3 im hellsten Farbton dargestellt). Die zwei niedrigsten Altenquotienten verzeichneten die nahe Madrid gelegenen Städte Rivas-Vaciamadrid und Valdemoro mit 9,9 % bzw. 13,6 %; rund um Madrid gab es weitere Städte mit ebenfalls relativ niedrigen Altenquotienten. Ein ähnliches Bild zeigte sich in mehreren kleineren Städten in der Umgebung von Paris. Diese Muster können verschiedene Ursachen haben: Junge Menschen bevorzugen möglicherweise das Umland, weil sie sich die Mieten bzw. Kaufpreise für Wohnraum in den Innenstädten, insbesondere in den Hauptstädten, nicht leisten können; Familien ziehen unter Umständen auf der Suche nach größerem (und günstigerem) Wohnraum in die Vororte; ältere Menschen ziehen möglicherweise aus den Vororten, um sich auf dem Land oder an der Küste zur Ruhe zu setzen.

Die 57 Städte mit den niedrigsten Altenquotienten waren im Wesentlichen in Spanien (14 Städte), Rumänien (13 Städte), Frankreich (11 Städte), den Niederlanden (Daten von 2014), Polen (Daten von 2014) und im Vereinigten Königreich (jeweils vier Städte) konzentriert.

(%)

Quelle: Eurostat (urb_cpopstr), (urbcpop1) und (demo_pjanind)

Sozioökonomische Bedingungen

Die restlichen Analysen in diesem Kapitel, die auf den Abbildungen 3 bis 7 beruhen, befassen sich mit verschiedenen Indikatoren zu den Lebensbedingungen und zum Arbeitsmarkt, die jeweils nach dem Verstädterungsgrad (auf Englisch) beschrieben werden. Die Definitionen der Konzepte für die Bewertung des Verstädterungsgrads werden in Kapitel 2 des methodischen Handbuchs der Regionaltypologien (auf Englisch) eingehend erläutert.

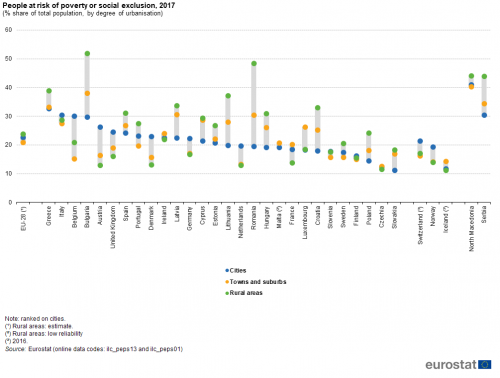

In den westlichen Mitgliedstaaten war die Bedrohung durch Armut und soziale Ausgrenzung in den Städten tendenziell höher, während in den östlichen Mitgliedstaaten ländliche Gebieten in der Regel stärker davon betroffen waren.

Mit einem der fünf Kernziele der Strategie Europa 2020 wird angestrebt, die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen bis 2020 um 20 Millionen (gegenüber der Zahl im Jahr 2008) zu verringern. Dieser Indikator wird auch im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) eingesetzt und dient zur Beobachtung der Fortschritte, die hinsichtlich der europäischen Säule sozialer Rechte, mit der eine inklusivere und fairere EU geschaffen werden soll, erzielt wurden.

Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen befinden sich in mindestens einer der folgenden Situationen:

- Sie sind armutsgefährdet nach Sozialtransfers (Einkommensarmut),

- sie leiden unter erheblicher materieller Deprivation oder

- sie leben in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität.

Im Jahr 2017 war fast ein Viertel (22,4 %) der Bevölkerung der EU-28 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Eine Analyse nach Verstädterungsgrad (siehe Abbildung 3) zeigt, dass die Bewohner kleinerer Städte und Vororte (auf Englisch) am wenigsten von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren (21,0 %); bei der städtischen Bevölkerung betrug der Anteil 22,6 % und war bei den Bewohnern ländlicher Gebiete (auf Englisch) mit 23,9 % am höchsten.

Die Hälfte (14) der EU-Mitgliedstaaten verzeichnete 2017 den höchsten Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen in ländlichen Gebieten. Von diesen 14 Mitgliedstaaten befanden sich sechs in den östlichen und je vier in den südlichen und nördlichen Teilen der EU. Wie aus einer genaueren Prüfung hervorgeht, war in Bulgarien (51,9 %) mehr als die Hälfte und in Rumänien ein leicht darunter liegender Prozentsatz (48,5 %) der ländlichen Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

In neun EU-Mitgliedstaaten war 2017 der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen in den Städten höher als in anderen Gebieten: Eine Mehrheit dieser Städte lag in den westlichen Teilen der EU, nämlich in Belgien, Österreich, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in den Niederlanden. Westeuropäische Städte waren also häufig insofern durch ein städtisches Paradoxon geprägt, als sie einerseits hohen Wohlstand hervorbrachten, andererseits aber auch oft angaben, dass relativ große Anteile ihrer Bevölkerungen ein von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohtes Leben führten.

(prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung, nach Verstädterungsgrad)

Quelle: Eurostat (ilc_peps13) und (ilc_peps01)

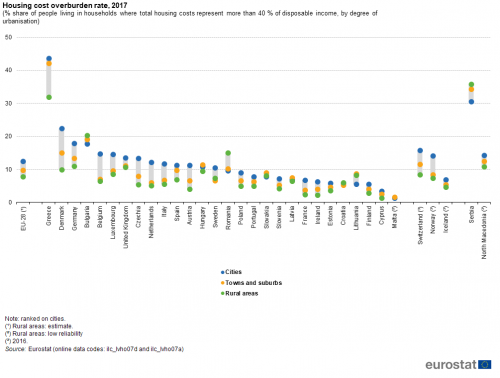

Stadtbewohner zahlten häufig einen Aufpreis für Wohnlagen im Zentrum oder in einem bestimmten Stadtteil/Bezirk, sodass es bei ihnen mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer beträchtlichen Belastung durch die Wohnkosten kam.

Wohnen ist oftmals der größte Einzelposten bei den Ausgaben, die ein Haushalt zu bestreiten hat, ungeachtet dessen, ob eine Hypothek oder ein Darlehen abbezahlt oder Miete für eine Immobilie gezahlt wird. Die Wohnkosten tragen zwar nicht unmittelbar zur Gefährdung durch Armut oder soziale Ausgrenzung bei, können aber indirekt eine Rolle spielen: Durch hohe Wohnkosten stehen den Haushalten unter Umständen nur geringe Mittel für andere Ausgaben zur Verfügung, was wiederum zu materieller Deprivation führen kann. Immobilienpreise und Mieten variieren nicht nur zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten erheblich, sondern können auch innerhalb der Mitgliedstaaten sowie auf lokaler Ebene stark voneinander abweichen.

Die Quote der Überbelastung durch Wohnkosten ist definiert als der Anteil der in privaten Haushalten lebenden Bevölkerung, bei dem sich die Nettowohnkosten insgesamt auf mehr als 40 % des verfügbaren Einkommens belaufen. In der EU-28 betrug die Quote der Überbelastung durch Wohnkosten 2017 im Durchschnitt 10,4 %: Eine Analyse nach Verstädterungsgrad zeigt, dass diese Belastung in ländlichen Gebieten am niedrigsten war (7,8 %). Etwas höher fiel die Quote für die Bevölkerung in kleineren Städten und Vororten aus (9,8 %), während sie bei der städtischen Bevölkerung am höchsten war (12,5 %) — siehe Abbildung 4. Hier ist zu beachten, dass Menschen, die in Städten leben, häufig bereit sind, mehr Geld für weniger Platz auszugeben, um zentral oder in einer beliebten oder gut angebundenen Lage wohnen zu können. Dieses Muster hat in manchen Innenstadtbereichen zur Gentrifizierung (Verdrängung von Familien mit niedrigerem Einkommen aufgrund steigender Immobilienpreise) und zu erheblichen Veränderungen der demografischen und sozialen Zusammensetzung geführt. Auch in ländlichen oder an Küsten gelegenen Gebieten können die Immobilienpreise steigen, vor allem, wenn das Immobilienangebot durch lokale Planungsbehörden begrenzt wird, um den ursprünglichen Charakter eines Gebiets zu bewahren.

In den fünf Mitgliedstaaten Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Deutschland und Vereinigtes Königreich bewegte sich der Anteil der durch Wohnkosten überbelasteten ländlichen Bevölkerung 2017 im zweistelligen Bereich; besonders hohe Quoten wurden in Griechenland (31,9 %) und Bulgarien (20,4 %) beobachtet. Außerdem war in sieben Mitgliedstaaten ein zweistelliger Anteil der Bevölkerung in kleineren Städten und Vororten durch Wohnkosten überbelastet, wobei auch hier Griechenland (42,2 %) und Bulgarien (19,2 %) besonders hohe Anteile aufwiesen.

Demgegenüber lag 2017 der Anteil der durch Wohnkosten überbelasteten Stadtbewohner in der Hälfte der EU-Mitgliedstaaten (14) bei über 10,0 %. Auch hier war der Anteil in Griechenland mit 43,7 % am höchsten und damit doppelt so hoch wie in Dänemark, dem Mitgliedstaat mit der nächsthöheren Quote (22,4 %), gefolgt von Deutschland mit 17,9 % und Bulgarien mit 17,7 %.

(Anteil in % der in privaten Haushalten lebenden Personen, bei denen die gesamten Wohnkosten mehr als 40 % des verfügbaren Einkommens betragen, nach Verstädterungsgrad)

Quelle: Eurostat (ilc_lvho07d) und (ilc_lvho07a)

Für die innerstädtischen Gebiete meldeten alle nördlichen Mitgliedstaaten relativ hohe und alle südlichen Mitgliedstaaten relativ niedrige Arbeitslosenquoten.

In den meisten östlichen EU-Mitgliedstaaten war die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in den Städten tendenziell höher als in ländlichen Gebieten; Städte verzeichneten oft das höchste Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz dazu waren in einigen westlichen Mitgliedstaaten — beispielsweise Belgien, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich — „Globalisierungsverlierer“ unter den Städten durchaus nicht selten. Dabei handelte es sich um Orte, die während der industriellen Revolution rasch industrialisiert worden waren, sich aber nicht vollständig anpassten, als ihre traditionellen Tätigkeitsfelder an andere Orte verlagert oder durch neue Technologien ersetzt wurden. Diese Unterschiede schlagen sich häufig in Arbeitsmarktindikatoren wie den Beschäftigungs- und Arbeitslosenquoten nieder.

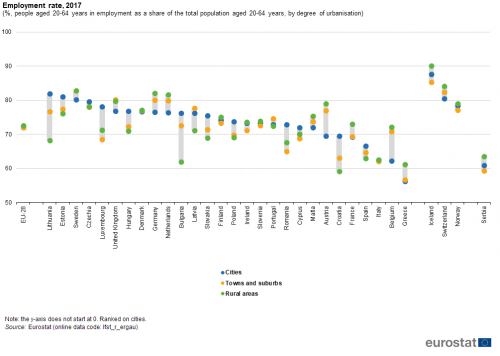

Mit der Strategie Europa 2020 wird bezüglich der Beschäftigungsquote (Zahl der Beschäftigten im Verhältnis zur Bevölkerung derselben Altersgruppe) angestrebt, dass 75 % der Menschen zwischen 20 und 64 Jahren bis 2020 in Arbeit sind. Diese Altersspanne ermöglicht eine gewisse Vergleichbarkeit, weil damit den EU-weit unterschiedlichen Regelungen in Bezug auf den Anteil noch im Bildungssystem befindlicher junger Menschen und das (gesetzliche) Renteneintrittsalter Rechnung getragen wird.

Im Durchschnitt der EU-28 lag die Beschäftigungsquote bei Menschen zwischen 20 und 64 Jahren im Jahr 2017 bei 72,1 %. Zwischen den drei Verstädterungsgraden sind kaum Unterschiede festzustellen: Die Quoten betrugen 72,0 % in den Städten und 72,1 % in kleineren Städten und Vororten sowie 72,6 % in ländlichen Gebieten. Die nördlichen EU-Mitgliedstaaten meldeten Beschäftigungsquoten über dem Gesamtdurchschnitt der EU-28 (72,1 %), wobei Schweden mit 81,8 % an der Spitze lag. Die meisten südlichen Mitgliedstaaten meldeten unterdurchschnittliche Beschäftigungsquoten; die niedrigsten Werte verzeichneten Italien und Griechenland mit 62,3 % bzw. 57,8 %.

Bei separater Betrachtung der Daten zu den Städten zeigt sich ein ähnliches Bild: Alle nördlichen Mitgliedstaaten meldeten für das Jahr 2017 relativ hohe Beschäftigungsquoten (Finnland die niedrigste mit 74,3 %), alle südlichen Mitgliedstaaten dagegen relativ niedrige Quoten (Portugal die höchste mit 72,9 %). Die höchste Beschäftigungsquote bei den Stadtbewohnern betrug 82,0 % in Litauen, während Griechenland mit 56,3 % eine um 25,7 Prozentpunkte (auf Englisch) niedrigere Quote verzeichnete.

Die meisten westlichen Mitgliedstaaten wiesen in den Städten die niedrigsten Beschäftigungsquoten auf, während die östlichen Mitgliedstaaten in den Städten die höchsten Werte meldeten.

2017 verzeichneten 12 EU-Mitgliedstaaten die höchsten Beschäftigungsquoten in ländlichen Gebieten: Dazu zählten die meisten westlichen Mitgliedstaaten (darunter weder Luxemburg noch das Vereinigte Königreich), die drei nordischen Mitgliedstaaten [1], Griechenland, Malta und Slowenien. In Belgien lag die Beschäftigungsquote in den Städten um 8,5 Prozentpunkte niedriger als bei beiden anderen Verstädterungsgraden; in Österreich betrug die Differenz 7,4 Prozentpunkte.

Im Gegensatz dazu wurden 2017 in fast allen östlichen Mitgliedstaaten sowie in zwei baltischen Mitgliedstaaten und drei südlichen Mitgliedstaaten (Zypern, Spanien und Italien) die höchsten Beschäftigungsquoten in Städten gemessen. In Luxemburg lag die Beschäftigungsquote in den Städten um 6,8 Prozentpunkte höher als bei beiden anderen Verstädterungsgraden; in Kroatien, Litauen und Rumänien betrug dieser Unterschied ebenfalls mehr als 5,0 Prozentpunkte.

(prozentualer Anteil der Beschäftigten zwischen 20 und 64 Jahren an der Gesamtbevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren, nach Verstädterungsgrad)

Quelle: Eurostat (lfst_r_ergau)

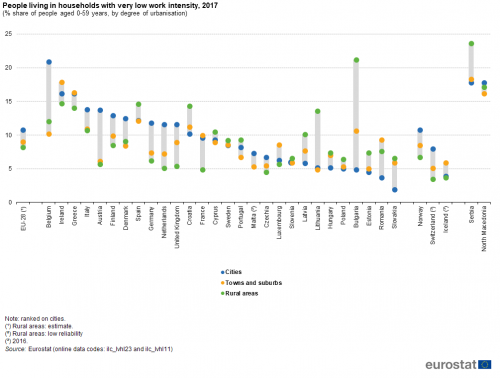

In allen östlichen Mitgliedstaaten mit Ausnahme Tschechiens wurden die niedrigsten Anteile der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Menschen in den Städten gemessen.

Ein mit der Beschäftigungsquote eng verbundener Aspekt ist die Erwerbsintensität: Die Erwerbsintensität bezeichnet das Verhältnis zwischen der Zahl der Monate, in denen die Mitglieder eines Haushalts, die im erwerbsfähigen Alter (18 bis 59 Jahre, ausgenommen Studierende zwischen 18 und 24 Jahren) sind, im Einkommensbezugsjahr in Arbeit waren, und der Gesamtzahl der Monate, in denen diese Haushaltsmitglieder theoretisch hätten arbeiten können. Personen, die in einem Haushalt mit sehr niedriger Erwerbsintensität leben, werden definiert als Personen im Alter zwischen 0 und 59 Jahren, die in Haushalten leben, in denen die Erwachsenen in den vorangegangenen 12 Monaten weniger als 20 % ihres gesamten Erwerbspotenzials gearbeitet haben. Haushalte, in denen nur Kinder, Studierende unter 25 Jahren und/oder Menschen ab 60 Jahren leben, sind grundsätzlich von der Berechnung ausgenommen.

Knapp ein Zehntel (9,5 %) der Bevölkerung der EU-28 im Alter von 0 bis 59 Jahren lebte 2017 in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität. In ländlichen Gebieten betrug die Quote 8,2 %, in kleineren Städten und Vororten 9,0 % und in den Städten 10,8 % (siehe Abbildung 6). Somit wiesen die Städte sowohl die niedrigste Beschäftigungsquote als auch den höchsten Anteil der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen auf, während in ländlichen Gebieten das Gegenteil der Fall war.

Unter den EU-Mitgliedstaaten meldeten 2017 mehrere östliche Mitgliedstaaten sowie Estland und Luxemburg den geringsten Anteil der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen. Die niedrigsten Quoten waren 5,4 % in der Slowakei und 5,5 % in Tschechien, die höchsten meldeten Griechenland mit 15,6 % und Irland mit 16,2 %. Auch bei separater Betrachtung der städtischen Bevölkerung verzeichnete die Slowakei (1,9 %) den geringsten Anteil der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen, während Griechenland und Irland (je 16,2 %) auch hier hohe Quoten aufwiesen, allerdings deutlich übertroffen von Belgien (20,9 %).

2017 wurde in 13 EU-Mitgliedstaaten die höchsten Anteile der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen in ländlichen Gebieten gemessen, darunter alle östlichen und nördlichen Mitgliedstaaten, ausgenommen Tschechien, Dänemark, Rumänien und Finnland, sowie drei südliche Mitgliedstaaten (Spanien, Zypern und Portugal), aber keine westliche Mitgliedstaaten. In den meisten westlichen EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Frankreich, Irland und Luxemburg) sowie in zwei südlichen und zwei nordischen Mitgliedstaaten (Italien, Malta, Dänemark und Finnland) wurden die höchsten Anteile der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen in den Städten verzeichnet. Abgesehen von Belgien (bereits erwähnt) lag der Anteil der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen in Österreich, den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland in den Städten um mehr als 5,0 Prozentpunkte höher als bei den beiden anderen Verstädterungsgraden.

(prozentualer Anteil an der Bevölkerung zwischen 0 und 59 Jahren, nach Verstädterungsgrad)

Quelle: Eurostat (ilc_lvhl23) und (ilc_lvhl11)

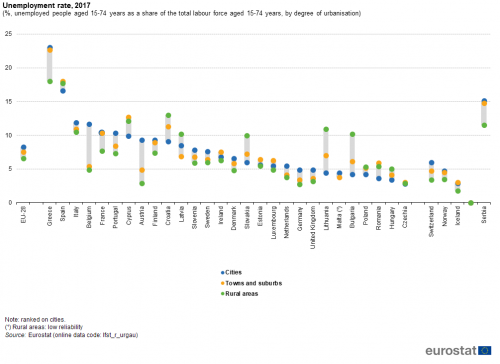

In den vier bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten wurden bei der ländlichen Bevölkerung die niedrigsten und bei der städtischen Bevölkerung die höchsten Arbeitslosenquoten gemessen.

Arbeitslose werden entsprechend den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) wie folgt definiert:

- Personen zwischen 15 und 74 Jahren,

- die in der Bezugswoche ohne Arbeit waren,

- die innerhalb der folgenden beiden Wochen für die Aufnahme einer Arbeit verfügbar sind (oder bereits eine Beschäftigung gefunden haben, die sie innerhalb der nächsten drei Monate aufnehmen werden) und die

- in den vorangegangenen vier Wochen zeitweise aktiv auf Arbeitssuche waren.

Die Arbeitslosenquote ist der prozentuale Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung (bestehend aus den Erwerbstätigen und den Erwerbslosen). Hierbei ist zu beachten, dass die Arbeitslosenquote Personen umfasst, die nach dem 64. Lebensjahr arbeiten möchten (oder müssen), aber keine Arbeitsstelle finden können. Daher wird die obere Altersgrenze in der Regel bei 74 Jahren festgelegt (im Gegensatz zu der oberen Altersgrenze der Beschäftigungsquote, die im Allgemeinen 64 Jahre beträgt).

Im Jahr 2017 lag die Arbeitslosenquote in der EU-28 bei 7,6 %. Die höchste Arbeitslosenquote nach Verstädterungsgrad wurde bei den Stadtbewohnern gemessen (8,3 %), während sie in kleineren Städten und Vororten (7,5 %) und in ländlichen Gebieten (6,6 %) etwas geringer ausfiel. Dieses Muster entspricht den Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Anteil der in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität lebenden Personen (auch in diesem Fall wurden die höchsten Werte in den Städten gemessen).

2017 lagen die allgemeinen Arbeitslosenquoten in Griechenland (21,5 %) und Spanien (17,2 %) wesentlich höher als in anderen EU-Mitgliedstaaten; die nächsthöheren Quoten verzeichneten Italien, Kroatien und Zypern mit etwas über 11 %. Mit Ausnahme von Malta (4,0 %) lagen die Arbeitslosenquoten in allen südlichen Mitgliedstaaten über dem Durchschnitt der EU-28.

Bei separater Betrachtung der städtischen Bevölkerung ergibt sich folgendes Bild: 2017 verzeichneten Griechenland (23,0 %), Spanien (16,6 %) und Italien (11,9 %) die höchsten Arbeitslosenquoten, knapp gefolgt von Belgien (11,7 %). Die fünf niedrigsten Arbeitslosenquoten bei den Stadtbewohnern wurden in östlichen EU-Mitgliedstaaten gemessen, wobei Tschechien mit 2,8 % den niedrigsten Wert aufwies; Kroatien war der einzige östliche Mitgliedstaat mit einer Arbeitslosenquote bei der städtischen Bevölkerung unter dem EU-28-Durchschnitt. In Bezug auf Arbeitslosenquote insgesamt war Malta der einzige südliche Mitgliedstaat, in dem bei der städtischen Bevölkerung eine Arbeitslosenquote unter dem EU-28-Durchschnitt gemessen wurde.

Lettland war der einzige EU-Mitgliedstaat, der 2017 die niedrigste Arbeitslosenquote in den kleineren Städten und Vororten verzeichnete. In 16 Mitgliedstaaten war die Arbeitslosenquote bei der ländlichen Bevölkerung am niedrigsten:

- in allen westlichen Mitgliedstaaten;

- in allen drei nordischen Mitgliedstaaten sowie in Litauen im Norden der EU;

- in Griechenland, Italien und Portugal im Süden der EU;

- in Slowenien im Osten der EU.

2017 wurde in allen östlichen EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Slowenien) sowie in zwei südlichen und einem baltischen Mitgliedstaat (Spanien, Zypern und Litauen) die niedrigste Arbeitslosenquote bei der städtischen Bevölkerung gemessen. Dagegen verzeichneten die vier bevölkerungsreichsten EU-Mitgliedstaaten Deutschland, Frankreich, Italien und Vereinigtes Königreich die niedrigste Arbeitslosenquote bei der ländlichen Bevölkerung und die höchsten Quoten bei der städtischen Bevölkerung, wodurch diese vier Mitgliedstaaten in ihrer Summe das Gesamtergebnis der EU-28 erheblich beeinflussten. In Belgien lag die Arbeitslosenquote bei der städtischen Bevölkerung um 6,3 Prozentpunkte höher als bei beiden anderen Verstädterungsgraden; in Österreich betrug die Differenz 4,4 Prozentpunkte.

(prozentualer Anteil der Arbeitslosen zwischen 15 und 74 Jahren an der Gesamtbevölkerung zwischen 15 und 74 Jahren, nach Verstädterungsgrad)

Quelle: Eurostat (lfst_r_urgau)

Quelldaten für die Abbildungen und Karten

![]() Focus on European cities (auf Englisch)

Focus on European cities (auf Englisch)

Datenquellen

Die Eurostat-Datenerhebung über Städte wird von den nationalen statistischen Ämtern, der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO) und Eurostat durchgeführt. Mit den zu einer großen Bandbreite sozioökonomischer Indikatoren erstellten Statistiken werden die meisten Aspekte der Lebensqualität in Städten abgedeckt, nämlich Demografie, Wohnsituation, Gesundheit, Wirtschaftstätigkeit, Arbeitsmarkt, Einkommensunterschiede, Bildungsabschlüsse, Umwelt, Klima, Reiseverhalten, Tourismus und kulturelle Infrastruktur. In der letzten Datenerhebung wurden fast 1000 europäische Städte (in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, der Schweiz und der Türkei) erfasst; (wobei es hinsichtlich des für die einzelnen Städte verfügbaren jüngsten Bezugszeitraumes erhebliche Unterschiede geben kann).

Die in diesem Artikel vorgestellten Städtestatistiken beziehen sich auf zwei Konzepte, nämlich Städte und Verstädterungsgrad.

Die Bevölkerungsdaten beziehen sich im Wesentlichen auf Städte (bestehend aus einer oder mehreren lokalen Verwaltungseinheiten (LAU) (auf Englisch), in denen die Mehrheit der Bevölkerung in einem urbanen Zentrum lebt) — bei einigen Städten werden auch Daten zu ihrem umliegenden Pendlereinzugsgebiet (auf Englisch) berücksichtigt; diese beiden Gebietseinheiten bilden gemeinsam ein funktionales städtisches Gebiet (auf Englisch). Einfach ausgedrückt gilt für statistische Zwecke Folgendes:

- Eine Stadt besteht aus einer oder mehreren lokalen Verwaltungseinheiten (LAU), in denen die Mehrheit der Bevölkerung in einem urbanen Zentrum mit mindestens 50 000 Einwohnern lebt;

- ein Pendlereinzugsgebiet umfasst die Arbeitsmarktgebiete im Umland einer Stadt, in denen mindestens 15 % der beschäftigten Einwohner zum Arbeiten in die Stadt fahren;

- ein funktionales städtisches Gebiet besteht aus einer Stadt und ihrem umliegenden Pendlereinzugsgebiet, wie in Karte 1 veranschaulicht wird.

Die Definitionen der Konzepte für städtische Gebietseinheiten werden in Kapitel 3 des methodischen Handbuchs der Regionaltypologien eingehend erläutert.

Für die Klassifizierung nach Verstädterungsgrad werden urbane Zentren (mit hoher Bevölkerungsdichte), städtische Cluster (mittlere Bevölkerungsdichte) und ländliche Zellen bezogen auf 1 km²-Bevölkerungsraster-Zellen ermittelt. Diese werden dann für jede lokale Verwaltungseinheit bewertet, um folgende Kategorien zu identifizieren:

- Städte (dicht besiedelte Gebiete), in denen mindestens 50 % der Bevölkerung in einem oder mehreren urbanen Zentren leben;

- kleinere Städte und Vororte (Gebiete mit mittlerer Besiedlungsdichte), in denen weniger als 50 % der Bevölkerung in einem urbanen Zentrum aber mindestens 50 % der Bevölkerung in einem städtischen Cluster leben;

- ländliche Gebiete (dünn besiedelte Gebiete), in denen mehr als 50 % der Bevölkerung in ländlichen Rasterzellen leben.

Weitere Informationen:

- Spezieller Bereich zum Thema Städte

- Methodological manual on city statistics (auf Englisch)

- Methodological manual on territorial typologies (auf Englisch)

Kontext

Die Strategie Europa 2020 ist die Wachstumsstrategie der EU bis zum Jahr 2020. Sie soll durch intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zur Überwindung der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise beitragen. Die politischen Entscheidungsträger haben erkannt, dass es zur Verwirklichung der Europa-2020-Ziele durch wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Initiativen in Städten und städtischen Gebieten der Mobilisierung der Leitungsstrukturen auf vielen Ebenen bedarf, damit sich lokale und regionale Akteure Seite an Seite mit zentralen Regierungsbehörden in die Gestaltung und Umsetzung politischer Strategien einbringen. Die Europa- 2020-Monitoringplattform (auf Englisch) ist ein Netz von 178 Städten und Regionen, das vom Europäischen Ausschuss der Regionen koordiniert wird und die Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften der EU in das Europäische Semester und die Strategie Europa 2020 beobachtet.

Die Generaldirektion Umwelt (GD Umwelt) der Europäische Kommission setzt sich in einer Reihe von Bereichen für die Verbesserung der Umweltbedingungen in den Städten ein. Dazu gehören:

- die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (VN), insbesondere das Ziel 11, das darauf ausgerichtet ist, Städte inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten;

- die EU-Umweltgesetzgebung, die gewährleisten soll, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger in Städten leben und arbeiten können, in denen es saubere Luft und sauberes Wasser gibt, in denen sie keiner übermäßigen Lärmbelastung ausgesetzt sind, in denen Abfall angemessen entsorgt wird und in denen Natur und Biodiversität geschützt sowie eine grüne Infrastruktur gefördert werden (alle Weblinks auf Englisch);

- die Initiative European Green Capital (auf Englisch); diese Initiative bietet Städten die Möglichkeit, ihre Leistungen im Bereich Umwelt einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren, indem sie die Anstrengungen von Städten zur Verbesserung ihrer Umwelt, Wirtschaft und Lebensqualität würdigt und auszeichnet (2019 wurde der Titel an die norwegische Stadt Oslo vergeben);

- die Initiative European Green Leaf (auf Englisch); mit dieser Initiative sollen kleinere Orte und Städte (mit 20 000 bis 100 000 Einwohnern; die Definition bezieht sich allein auf die Bevölkerungszahl) für ihre Bemühungen um eine bessere Umweltbilanz ausgezeichnet werden. Hier geht insbesondere um die Förderung grünen Wachstums und die Schaffung neuer Arbeitsplätze (2019 erhielten die spanische Stadt Cornellà de Llobregat und Stadt Horst aan de Maas in den Niederlanden gemeinsam die Auszeichnung).

Die städtische Umwelt ist Bestandteil des Siebten Umweltaktionsprogramms (auf Englisch) und wird im Rahmen des Ziels Nr. 8 zur „Förderung der Nachhaltigkeit der Städte in der Union“ berücksichtigt. Dabei wird angestrebt, die Nachhaltigkeit der Städte in der EU bis zum Jahr 2050 soweit zu verbessern, dass alle europäischen Bürgerinnen und Bürger „gut innerhalb der ökologischen Belastbarkeitsgrenzen des Planeten“ leben.

Städte und städtische Gebiete stehen im Mittelpunkt der Kohäsionspolitik der EU. Mindestens die Hälfte der Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) wird im Zeitraum 2014 bis 2020 in städtische Gebiete investiert werden. Einer der wichtigsten Bereiche betrifft ganzheitliche Strategien für eine nachhaltige Stadtentwicklung (dem ca. 10 Milliarden EUR zugewiesen wurden), mit deren Hilfe etwa 750 Städte in der gesamten EU die Mittel und Möglichkeiten zur Umsetzung von Strategien erhalten werden, die verschiedene Dimensionen des städtischen Lebens berühren, u. a. Stadterneuerung, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, soziale Eingliederung und Umweltschutz. Diese Initiativen sollen Anreize bieten, Probleme wie demografische Herausforderungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, soziale Eingliederung oder die Auswirkungen des Klimawandels anzugehen, die alle von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der mit der Strategie Europa 2020 angestrebten intelligenten, nachhaltigen und integrativen Gesellschaft sind.

Die Urban Agenda (auf Englisch) der EU wurde im Mai 2016 durch den Pakt von Amsterdam ins Leben gerufen. Ihr Fundament bilden die drei Säulen bessere Rechtsetzung, bessere Finanzierung und besseres Wissen. Die Zusammenarbeit zwischen Städten, EU-Mitgliedstaaten, der Europäischen Kommission und anderen Interessenträgern bildet die Grundlage dieser Städteagenda. Ziel ist es, in den europäischen Städten das Wachstum zu fördern, den Lebensstandard und die Lebensqualität zu heben und die Innovation voranzubringen. Um diese Ziele erreichen zu können, wurden zur Koordinierung der Maßnahmen zwölf Partnerschaften eingerichtet. Im Kontext dieses Artikels sind folgende Partnerschaften am relevantesten:

- die Integration von Migranten und Flüchtlingen (auf Englisch) (Vorschlag und Umsetzung von Möglichkeiten für ein besseres Management der Integration von Migranten und Flüchtlingen, wobei den Herausforderungen und Erfordernissen von Städten besondere Bedeutung beigemessen wird);

- Arbeitsplätze und Qualifikationen in der lokalen Wirtschaft (auf Englisch) (Befassung mit Wirtschaftsleistung und Wirtschaftsförderung auf lokaler Ebene als wesentliche Bausteine für nachhaltige Entwicklung und sozialen Zusammenhalt);

- städtische Armut (auf Englisch) (Beitrag zu einer Politik, die sich auf die Inklusion von Risikogruppen und die Sanierung benachteiligter Stadtviertel auswirkt);

- Wohnraum (auf Englisch) (denn bezahlbarer Wohnraum ist ein grundlegendes Menschenrecht und fördert den sozialen Zusammenhalt; Ziel dieser Partnerschaft ist es, durch bessere politische Strategien und Rahmen den Zugang zu angemessenem Wohnraum zu fördern).

Anmerkungen

- ↑ In Schweden war die Beschäftigungsquote in ländlichen Gebieten genauso hoch wie in kleineren Städten und Vororten.

Direct access to

- Territoriale Typologien für europäische Städte und Metropolregionen (Hintergrundartikel)

- Eurostat Jahrbuch der Regionen (auf Englisch)

- Urban Europe — Statistics on cities, towns and suburbs — Ausgabe 2016 (auf Englisch)

- Sustainable Development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — Ausgabe 2017 (auf Englisch)

- Städtestatistiken (urb), siehe:

- Städte und Ballungsräume (urb_cgc)

- Funktionale städtische Gebiete (urb_luz)

- Demographie und Migration (demo), siehe:

- Bevölkerungsstand (demo_pop)

- Bevölkerung: Strukturindikatoren (demo_pjanind)

- LFS Reihe - Spezifische Themengebiete (lfst)

- Regionale LFS Reihe (lfst_r)

- Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen (Strategie Europa 2020) (ilc_pe)

- Hauptindikator - Das Europa 2020 Ziel bezüglich Armut und sozialer Ausgrenzung (ilc_peps)

- Lebensbedingungen (ilc_lv)

- Gesundheit und Arbeitsbedingungen (ilc_lvhl)

- Wohnverhältnisse (ilc_lvho)

- Belastung durch Wohnkosten (ilc_lvho_hc)

- Methodological manual on territorial typologies — Eurostat — Ausgabe 2018 (auf Englisch)

- Klassifikation des Verstädterungsgrades — Ausgabe 2011

- City statistics (ESMS-Metadatendatei — urb_esms) (auf Englisch)

- Methodological manual on city statistics — Eurostat — Ausgabe 2017

- Quality of life in European cities 2015 — Perception survey in 79 European cities — Europäische Kommission, Flash Eurobarometer 419, Januar 2016 (auf Englisch)

- Quality of life in cities 2012 — Perception survey in 79 European cities — Europäische Kommission, Flash Eurobarometer 366, Oktober 2013 (auf Englisch)

- A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation — Europäische Kommission — 2014 (auf Englisch)

- Cities in Europe — The new OECD-EC definition — Europäische Kommission — 2012 (auf Englisch)

- European Commission — Environment — Sustainable development (auf Englisch)

- Europäische Kommission — EU-Investitionen in Regionen und Städte — Städte und Stadtentwicklung

- Europäische Kommission — Regionalpolitik — Stadtentwicklung

- European Commission — Urban agenda for the EU (auf Englisch)

- United Nations — Sustainable development goals (SDGs) (auf Englisch)

Mittels des Statistischen Atlasses von Eurostat (auf Englisch) können Sie alle Karten interaktiv verwenden (siehe Benutzerhandbuch auf Englisch).

Dieser Artikel ist Bestandteil der zentralen jährlichen Veröffentlichung von Eurostat, dem Eurostat regional yearbook.