Archive: Statistiques sur les typologies régionales dans l’Union européenne (UE)

Données extraites en mars 2018.

Mise à jour prévue de l’article: néant.

This Statistics Explained article is outdated and has been archived - for recent articles on Regions and cities see here.

Points clés

Près de la moitié (44,8 %) de la population de l’Union vivait dans des régions essentiellement urbaines, contre 36,0 % dans des régions intermédiaires et 19,2 % dans des régions essentiellement rurales.

Berlin était la seule région métropolitaine abritant une capitale de l’UE dont le niveau de PIB par personne occupée était inférieur à la moyenne nationale.

L’activité économique globale de l’Union européenne (UE) reflète une multitude de mesures prises par différents niveaux de gouvernements, d’entreprises et de ménages. De manière plus détaillée, la plupart des processus économiques ont une dimension territoriale spécifique (ils se trouvent à un endroit précis) et leur niveau d’activité dépend, dans une certaine mesure, d’un ensemble d’atouts territoriaux, par exemple des réseaux de transport ou de communication, l’accès à des services, les ressources naturelles, l’offre ou les qualifications de la main-d’œuvre locale. Cette grande diversité géospatiale complique l’analyse de la situation dans différentes régions/zones.

Article complet

Bien que ce ne soit pas toujours le cas, la plupart des articles de cette publication montrent que les différences régionales en termes de performances socioéconomiques peuvent souvent être plus grandes au sein des différents États membres de l’Union qu’entre les territoires nationaux. Il existe par exemple un degré considérable de variation au niveau des taux bruts du changement démographique entre les régions de l’est et du sud de l’Allemagne, alors qu’il existe de grandes différences socioéconomiques entre les régions du nord et du sud de l’Italie. De telles différentes sont également présentes à d’autres niveaux territoriaux: par exemple, la situation économique dans la riche banlieue résidentielle de Neuilly-sur-Seine, juste à l’ouest de Paris, est différente de celle de Roubaix, une ville du nord de la France caractérisée par de nombreux défis lié à la désindustrialisation. Il en va de même pour la situation de la station balnéaire défavorisée de Blackpool dans le nord-ouest de l’Angleterre et celle de l’économie affluente et fondée sur la technologie de Cambridge.

Traditionnellement, certains des défis les plus urgents auxquels l’UE est confrontée (par exemple, la mondialisation, le changement climatique ou l’exclusion sociale) ont été abordés grâce à de larges politiques sectorielles. Néanmoins, les différences de performances économiques entre les zones s’étant accrues, les décideurs politiques ont examiné les évolutions spatiales hétérogènes de plus près afin de déterminer si elles sont inévitables ou même souhaitables. Par exemple, est-il logique d’avoir le même objectif en matière de pollution dans un centre-ville et dans un site naturel, ou est-il logique d’avoir le même objectif en termes de niveau d’instruction dans une capitale et dans un village isolé? Ces critiques ont conduit à la mise en place d’une politique de développement adaptée au milieu, qui souligne la nécessité de réduire les inefficacités dans un lieu spécifique en comptant sur le capital et les connaissances locales pour proposer un cadre visant à promouvoir la croissance. Elles ont également abouti à l’introduction d’une dimension territoriale dans un ensemble de domaines stratégiques de l’UE.

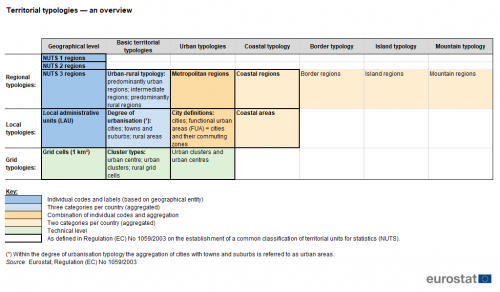

Le regroupement de régions et de zones en fonction des types territoriaux peut aider à comprendre les tendances communes: par exemple, les régions/zones urbaines montrent généralement de meilleurs résultats en termes économiques et servent souvent de plates-formes pour l’innovation et l’éducation. Dans le même temps, elles peuvent également être caractérisées par un ensemble de défis différents, tels que les embouteillages, la pollution ou les problèmes de logement. Afin de pouvoir analyser et comprendre ces tendances, Eurostat a élargi l’éventail de statistiques publiées sur un certain nombre de typologies territoriales pouvant aider à classer les différents domaines fonctionnels et administratifs. Le graphique 1 donne un aperçu des principales typologies territoriales adoptées par Eurostat: elles constituent la base des statistiques présentées dans cet article, qui fournit des exemples du large éventail d’analyses pouvant être réalisées. Au niveau le plus élémentaire, ces concepts peuvent être divisés en deux groupes: ceux reposant sur des typologies régionales et ceux reposant sur des typologies locales. Le premier groupe se rapporte aux statistiques classées selon la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS). Cette nomenclature sert, entre autres, de base pour l’allocation des fonds structurels et d’investissement entre différentes régions de l’UE. À l’inverse, les typologies locales sont établies pour des niveaux plus détaillés, leur niveau géographique de base, celui des unités administratives locales (LAU), comprenant les municipalités/communes de l’UE. À un niveau encore plus détaillé, Eurostat recueille également des informations sur la base d’une cellule statistique de 1 km², utilisée pour les typologies territoriales basées sur la population. Ces éléments constitutifs (statistiques par région NUTS, statistiques par LAU et statistiques pour cellules de 1 km²) peuvent être regroupés en différentes typologies (comme le montre le graphique 1) pour permettre une analyse plus complète des évolutions et tendances territoriales dans l’UE.L’UE a intégré un certain nombre de typologies territoriales dans le règlement NUTS en décembre 2017. Cela souligne l’importance des statistiques régionales comme instrument clé pour l’élaboration de politiques ciblées et comme outil utile afin de comprendre et quantifier l’incidence des décisions politiques sur certains territoires spécifiques. Le règlement constitue la base juridique de l’utilisation des NUTS, des LAU et des cellules d’une superficie égale à 1 km² et il fournit des informations sur la manière dont ces éléments se rapportent à la création d’un ensemble complémentaire de typologies territoriales de l’UE.

- Les informations fondées sur les cellules sont utilisées afin d’établir: des centres urbains, des grappes urbaines et des cellules rurales;

- Les statistiques pour les unités administratives locales sont utilisées afin d’établir:

- le degré d’urbanisation (villes; villes moins peuplées et banlieues; zones rurales);

- les zones urbaines fonctionnelles (villes et leurs zones de navettage);

- les zones côtières (zones côtières et non côtières).

- Les statistiques au niveau NUTS 3 sont utilisées afin d’établir:

- la typologie rurale urbaine (régions essentiellement urbaines, régions intermédiaires et régions essentiellement rurales);

- la typologie métropolitaine (régions métropolitaines et non métropolitaines);

- la typologie côtière (régions côtières et non côtières).

En codifiant ces typologies territoriales en un seul texte juridique, il est à espérer qu’elles seront appliquées de manière uniforme et harmonieuse dans les différents volets de la législation européenne, tout en leur permettant d’être comparées à d’autres lois et programmes. Il convient de noter que le règlement NUTS ne constitue pas la base juridique des typologies frontalière, insulaire ou montagneuse.

Typologie urbaine-rurale

La typologie urbaine-rurale est fondée sur les statistiques pour les régions de niveau NUTS 3: elles sont classées en fonction de la densité de population dans les cellules d’une superficie égale à 1 km², en examinant la part de la population vivant dans les grappes urbaines et les cellules rurales, afin de déterminer:

- les régions essentiellement urbaines (régions de niveau NUTS 3 où au moins 80 % de la population vit dans des grappes urbaines);

- les régions intermédiaires (régions de niveau NUTS 3 où entre 50 et 80 % de la population vit dans des grappes urbaines);

- les régions essentiellement rurales (régions de niveau NUTS 3 où au moins 50 % de la population vit dans des cellules rurales).

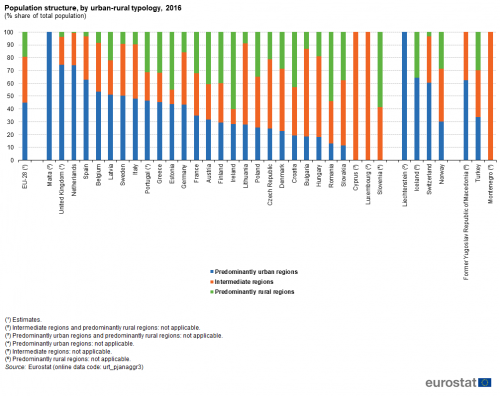

En 2016, quelque 44,8 % de la population de l’UE-28 vivait dans des régions essentiellement urbaines, tandis que plus d’un tiers (36,0 %) vivait dans des régions intermédiaires et un peu moins d’un cinquième (19,2 %) dans des régions essentiellement rurales.

Environ trois quarts de la population des Pays-Bas et du Royaume-Uni vivaient dans une région essentiellement urbaine, tandis que plus de la moitié de la population d’Irlande, de Roumanie et de Slovénie vivait dans une région essentiellement rurale

Les statistiques présentées au graphique 2 confirment l’existence de différences considérables en termes de répartition de la population au sein des États membres de l’Union. En 2016, la grande majorité des personnes vivant à Malte (100,0 %), au Royaume-Uni (74,6 %) et aux Pays-Bas (74,0 %) était concentrée dans des régions essentiellement urbaines. En outre, plus de la moitié du nombre total d’habitants d’Espagne, de Belgique, de Lettonie et de Suède et la majorité simple des personnes vivant en Italie, au Portugal, en Grèce, en Allemagne et en France vivait également dans des régions essentiellement urbaines.

Dans plusieurs États membres de l’est et du nord de l’UE, la part la plus importante de la population vit dans des régions intermédiaires. C’était notamment le cas de la Bulgarie, où plus de deux tiers (68,5 %) de la population totale vivaient dans une région intermédiaire en 2016; il en était de même pour trois personnes sur cinq vivant en Lituanie et en Hongrie. En outre, davantage de personnes vivaient dans des régions intermédiaires de République tchèque, de Slovaquie, du Danemark et de Pologne que dans l’un des deux autres types de régions. Bien que des pourcentages de 100,0 % dans des régions intermédiaires aient été enregistrés pour le Luxembourg et Chypre, il est important de noter que ces deux pays sont composés d’une seule région de niveau NUTS 3.

En Irlande, en Slovénie et en Roumanie, une majorité absolue de la population vivait dans des régions essentiellement rurales, ce taux atteignant un record en Irlande (60,2 % en 2016). Les régions essentiellement rurales représentaient également la proportion la plus importante du nombre total d’habitants en Estonie, en Croatie, en Autriche et en Finlande.

(en pourcentage de la population totale)

Source: Eurostat (urt_pjanaggr3)

Le PIB par habitant dans les régions essentiellement urbaines de Bulgarie, de Hongrie, de Roumanie et de Slovaquie était au moins trois fois supérieur à celui des régions essentiellement rurales

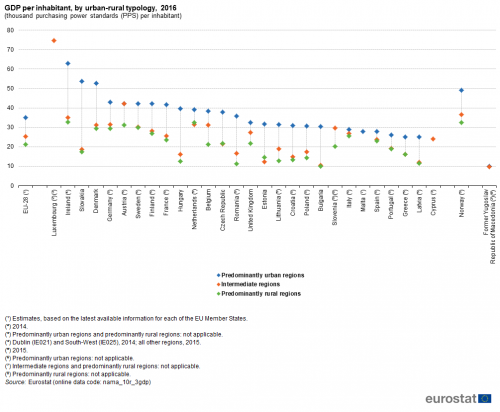

Le graphique 3 présente une autre analyse sur la base de la typologie urbaine-rurale. En 2016, le produit intérieur brut (PIB) par habitant en standards de pouvoir d’achat (SPA), une unité qui tient compte des différences de prix entre les pays,s’élevait en moyenne à 29 200 SPA dans l’UE-28. Il convient de noter que cet indicateur dérivé est souvent utilisé comme mesure du niveau de vie global, bien qu’il ne mette pas en lumière la répartition des revenus ou de la pauvreté.

Tandis que les régions essentiellement urbaines présentaient la part la plus élevée de la population de l’UE-28, leur poids relatif en termes économiques était encore plus important. Le PIB par habitant dans les régions essentiellement urbaines de l’UE-28 était de 35 000 SPA, c’est-à-dire 38 % de plus que pour les régions intermédiaires et 65 % de plus que pour les régions essentiellement rurales.

Une analyse plus détaillée dans les États membres de l’Union confirme que les régions essentiellement urbaines étaient toujours plus productives, dans la mesure où leur PIB par habitant était plus élevé que pour les régions intermédiaires ou les régions essentiellement rurales dans chacun des 24 États membres de l’Union où les trois différents types de régions sont présents. Ces différences étaient plus prononcées dans les États membres de l’est de l’Union, par exemple: en 2016, le PIB par habitant dans les régions essentiellement urbaines de Roumanie (données de 2015), de Hongrie, de Slovaquie et de Bulgarie était au moins trois fois supérieur à celui de leurs régions essentiellement rurales respectives. Bien que les formes les plus productives d’activité économique semblent être concentrées dans les régions essentiellement urbaines, il est important de noter que le taux de PIB par habitant peut, dans une certaine mesure, être surévalué. C’est notamment le cas dans les régions caractérisées par un nombre élevé de travailleurs pendulaires traversant les frontières régionales, leur production économique (le numérateur) étant attribuée à la région dans laquelle ils travaillent, tandis que le nombre d’habitants (le dénominateur) est attribué à la région dans laquelle ils vivent.

Il est également intéressant de souligner que la différence entre le niveau le plus élevé et le plus faible de PIB par habitant était moindre dans les régions essentiellement urbaines. Dans les 24 États membres de l’Union dans lesquels les trois différents types de régions sont présents, l’Irlande affichait le niveau de PIB par habitant le plus élevé pour les régions essentiellement urbaines (62 900 SPA), soit un taux 2,5 fois supérieur au taux le plus faible en Lettonie (25 000 SPA; données de 2015). Pour les régions essentiellement rurales, le niveau de PIB par habitant le plus élevé a également été enregistré en Irlande (32 700 SPA), soit 3,2 fois plus qu’en Bulgarie (10 100 SPA). Enfin, l’Autriche affichait le niveau de PIB par habitant le plus élevé pour les régions intermédiaires (42 100 SPA; données de 2015), soit environ quatre fois plus qu’en Bulgarie (10 600 SPA).

[en milliers de standards de pouvoir d’achat (SPA) par habitant]

Source: Eurostat (nama_10r_3gdp)

Régions métropolitaines

Les régions métropolitaines constituent une seule région ou un regroupement de régions de niveau NUTS 3 dans laquelle/lesquelles 50 % de la population vit dans des zones urbaines fonctionnelles d’au moins 250 000 habitants. La nomenclature repose sur le recensement de centres urbains, des cellules contiguës d’une superficie égale à 1 km² avec une densité de population d’au moins 1 500 habitants par km² et une population d’au moins 50 000 habitants. Cela permet ensuite de déterminer les villes et leurs zones de navettage (où au moins 15 % de la population fait la navette pour se rendre au travail dans cette ville). L’étape finale consiste à évaluer chaque région de niveau NUTS 3 afin de déterminer si elle dispose d’une zone urbaine fonctionnelle (en d’autres termes, une ville et sa zone de navettage) de plus de 250 000 habitants. La typologie fait la distinction entre les régions métropolitaines de capitales, les régions métropolitaines de niveau 2 et les régions métropolitaines plus petites.

Les régions métropolitaines de l’Union comptaient 296,3 millions d’habitants en 2016, soit l’équivalent de près de trois habitants sur cinq. Les nombres les plus élevés de personnes vivant dans les régions métropolitaines ont été enregistrés en Allemagne (55,3 millions), en France (43,8 millions) et au Royaume-Uni (43,3 millions). En termes relatifs, l’ensemble de la population (100,0 %) de Chypre et du Luxembourg vivait dans des régions métropolitaines (veuillez noter que ces deux régions sont des régions uniques de niveau NUTS 3); venait ensuite Malte (92,7 %; constituée de deux régions de niveau NUTS 3). En outre, plus de 65,0 % de la population totale vivait dans des régions métropolitaines en Espagne (69,2 %), au Danemark (69,0 %), en Allemagne (67,5 %), au Royaume-Uni (66,2 %) et en France (65,6 %). Ces chiffres confirment que les populations les plus nombreuses et les plus concentrées vivant dans les régions métropolitaines étaient principalement situées dans les régions occidentales de l’UE.

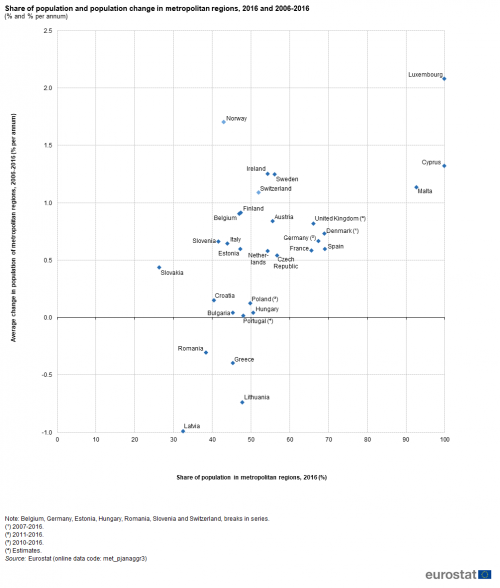

Le graphique 4 montre également la vitesse d’expansion des populations métropolitaines. Le taux de croissance le plus élevé, 2,1 % par an au cours de la période 2006-2016, a été constaté au Luxembourg, tandis que Chypre, l’Irlande, la Suède et Malte ont vu leur population métropolitaine augmenter de 1,1 à 1,3 % par an. À l’inverse, le nombre total de personnes vivant dans les régions métropolitaines en Roumanie, en Grèce, en Lituanie et en Lettonie a chuté au cours de la période 2006-2016.

(en pourcentage et en pourcentage par an)

Source: Eurostat (met_pjanaggr3)

L’activité économique était fortement concentrée dans les régions métropolitaines: sur la base des dernières informations disponibles, ces régions ont contribué à près de 72 % du PIB de l’UE-28, ce qui contraste avec leur part de la population totale, qui était légèrement inférieure à 60 %. Comme mentionné précédemment, cette différence est attribuable, en partie, au flux quotidien de navetteurs qui fait croître la main-d’œuvre métropolitaine et son niveau d’activité économique.

Le PIB par personne occupée dans la région métropolitaine abritant la capitale roumaine de Bucarest était plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale

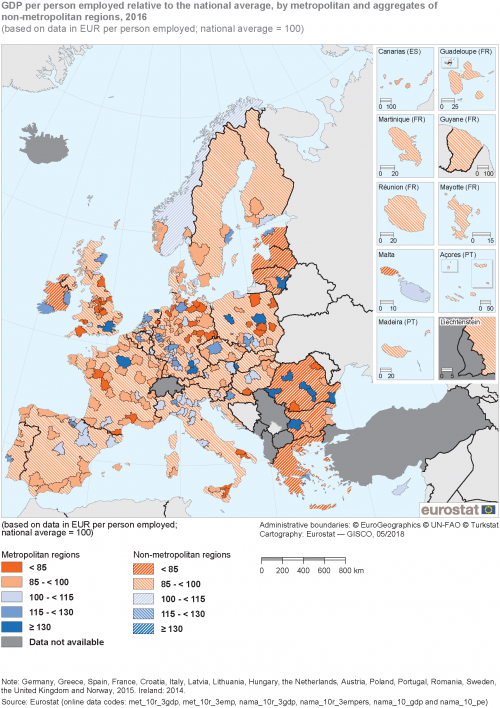

Afin de démontrer la concentration de l’activité économique dans les régions métropolitaines, la carte 1 met en contraste les niveaux de PIB par personne occupée dans les régions métropolitaines et non métropolitaines; il convient de noter que les informations sont présentées par rapport aux moyennes nationales (qui ont été fixées à 100). L’un des aspects les plus frappants de la carte est que le PIB moyen par personne occupée dans les régions non métropolitaines était toujours inférieur à la moyenne nationale. En 2015,cette tendance était particulièrement prononcée en Bulgarie (données de 2016), dans les États membres baltes (Estonie; données de 2016), en Irlande (données de 2014), en Grèce, à Malte (données de 2016) et en Roumanie, où le PIB par personne occupée pour les régions non métropolitaines était inférieur à 85 % de la moyenne nationale.

À l’inverse, le PIB moyen par personne occupée était supérieur à la moyenne nationale d’au moins 30,0 % dans 16 régions métropolitaines en 2015 (comme le démontre la teinte de bleu la plus foncée sur la carte). Plusieurs de ces régions métropolitaines hautement productives étaient des capitales, situées principalement dans les régions de l’est de l’UE: Warszawa (Pologne), Bratislava (Slovaquie; données de 2016), Sofia (Bulgarie; données de 2016) et Bucuresti (Roumanie). Sur la base de cette mesure relative, la productivité était particulièrement élevée à Bucuresti, son PIB par personne occupée étant plus de deux fois supérieur à la moyenne nationale (203,2 %; données de 2015); les taux les plus élevés suivants dans l’UE ont été enregistrés dans deux autres régions métropolitaines de Roumanie, à savoir Constanta (sur la mer Noire; 170,9 %) et Cluj-Napoca (nord-est de la Roumanie; 149,9 %). Le PIB par personne occupée était supérieur à la moyenne nationale d’au moins 30,0 % dans trois autres régions métropolitaines de Roumanie (Timisoara, Brasov et Ploiesti). Les autres régions métropolitaines capitales où le PIB par personne occupée était supérieur à la moyenne nationale d’au moins 30,0 % étaient Vilnius (Lituanie), Paris (France) et London (Royaume-Uni). Il est intéressant de noter la répartition monocentrique de la productivité en France et au Royaume-Uni, la grande majorité de leurs régions métropolitaines de niveau 2 et plus petites ayant enregistré des niveaux moyens de PIB par personne occupée inférieurs à la moyenne nationale, ce qui souligne la position dominante de leurs capitales. Une tendance similaire a également été observée dans les États membres nordiques et baltes, en République tchèque, en Grèce et au Portugal, bien que leurs régions métropolitaines de capitales n’atteignaient pas un niveau de PIB par personne occupée supérieur de 30,0 % ou plus à leur moyenne nationale.

À l’inverse, le PIB par personne occupée était supérieur d’au moins 30,0 % à la moyenne nationale dans deux régions métropolitaines voisines dans le sud de l’Allemagne (Ingolstadt et München) en 2015, tandis que les taux de productivité étaient presque aussi élevés à Frankfurt am Main, Stuttgart et Düsseldorf. Cette tendance suggère une tendance polycentrique de répartition de la productivité en Allemagne. Il est également intéressant d’observer que Berlin était la seule région métropolitaine de capitale où le PIB par personne occupée était inférieur à la moyenne nationale. Une telle répartition polycentrique de niveaux relativement élevés de productivité était également claire en Pologne et aux Pays-Bas, ainsi que dans le nord de l’Italie et de l’Espagne.

La carte 1 montre que le PIB par personne occupée était inférieur à 85 % de la moyenne nationale dans 49 régions métropolitaines de l’UE. Plus de la moitié de ces 49 régions se trouvaient au Royaume-Uni (16 régions) et en Allemagne (14 régions), bien que six régions se situaient également en Pologne et quatre aussi bien en France qu’en Italie. Les taux de productivité les plus faibles du Royaume-Uni ont été enregistrés dans les régions métropolitaines de Doncaster, Stoke-On-Trent, Medway, Kirklees, Cardiff, Kingston upon Hull, Swansea et Middlesbrough, tandis qu’en Allemagne, Schwerin, Neubrandenburg, Görlitz, Erfurt, Dresden, Rostock et Leipzig affichaient les taux les plus faibles. Bon nombre de ces anciens bastions industriels ont été dépassés par l’évolution économique, par exemple, l’incidence de la mondialisation et de la désindustrialisation et/ou de la réunification dans le cas des régions de l’est de l’Allemagne, ce qui explique pourquoi le débat politique est souvent centré sur le rééquilibre de l’activité économique.

(sur la base des données en euros par personne occupée; moyenne nationale = 100)

Source: Eurostat (met_10r_3gdp), (met_10r_3emp), (nama_10r_3gdp), (nama_10r_3empers), (nama_10_gdp) and (nama_10_pe)

Régions côtières

La typologie côtière établit une classification des régions côtières et non côtières de l’UE pour les régions de niveau NUTS 3. Les régions côtières sont définies selon l’un des trois critères suivants:

- la région possède une frontière maritime (448 régions différentes dans l’UE, l’AELE et les pays candidats à l’adhésion);

- plus de la moitié de la population de la région réside à moins de 50 km de la mer, sur la base des données utilisant une cellule statistique de 1 km² (87 régions supplémentaires);

- la région est Hambourg, en Allemagne, qui possède une forte influence maritime (une seule région).

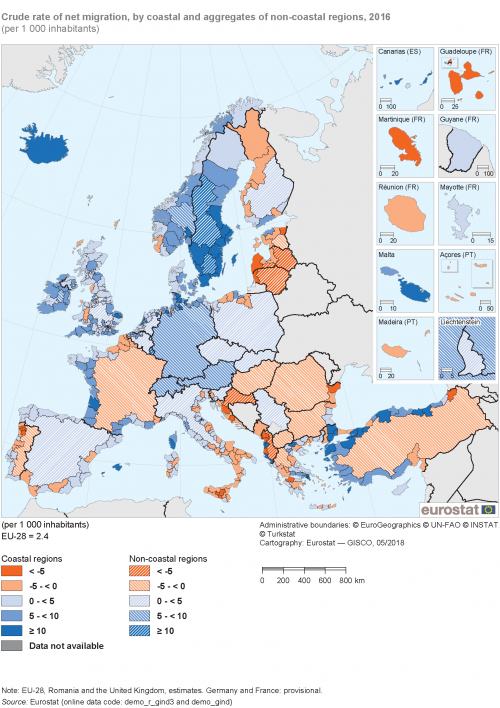

En outre, la carte 2 fournit des informations sur les 536 régions côtières, exposant le taux brut de solde migratoire dans les 23 États membres côtiers de l’UE. Il convient de noter que cinq États membres sont enclavés: la République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche et la Slovaquie. Il est important de noter que les statistiques présentées se réfèrent exclusivement aux flux migratoires avec d’autres pays (États membres de l’UE et pays tiers) et qu’elles excluent tout mouvement entre les différentes régions du même État membre.

Dans les régions côtières de l’UE, les taux bruts de solde migratoire les plus élevés ont été enregistrés dans les îles grecques de Lesvos, Limnos, Ikaria et Samos, chacune étant située en mer Égée, près de la Turquie

En 2016, le taux brut de solde migratoire pour l’UE-28 était de 2,4 pour 1 000 habitants, le nombre total d’habitants vivant dans l’UE-28 ayant augmenté de 1,2 millions à la suite des flux migratoires entre l’UE-28 et les pays tiers. La carte 2 montre que le solde migratoire était généralement positif dans les régions côtières de l’UE: les taux de solde migratoire étaient positifs dans 355 régions et négatifs dans 121 régions, tandis qu’aucun changement n’a été observé dans six régions. Certains des taux bruts de solde migratoire les plus élevés ont été enregistrés dans les régions côtières d’Allemagne et de Suède, ainsi que dans les îles de Grèce, d’Espagne et de Malte.

Un examen plus détaillé indique que les taux bruts de solde migratoire ont été enregistrés dans les régions insulaires grecques de Lesvos-Limnos (49,2 pour 1 000 habitants) et Ikaria et Samos (38,3 pour 1 000 habitants). Ces régions sont situées en mer Égée et étaient des destinations courantes pour les demandeurs d’asile et les migrants voyageant par mer entre la Turquie et l’UE. Les trois taux bruts de solde migratoire les plus élevés suivants (chacun oscillant entre 20,0 et 23,0 pour 1 000 habitants) étaient répartis de façon disparate sur le territoire de l’UE: à Malte, Kalmar län (au sud-est de la Suède) et à Fuerteventura (la deuxième plus grande île des Canaries).

Il est également intéressant de comparer les tendances entre les régions côtières et non côtières: par exemple, en France et au Portugal, les taux bruts de solde migratoire étaient considérablement plus élevés dans la plupart des régions côtières que dans les régions non côtières (intérieures). Ces différences pourraient s’expliquer par le fait qu’une plus grande proportion de retraités préfère déménager dans des régions côtières, en particulier celles bénéficiant de climats plus cléments. Il convient de noter que les régions côtières du nord de la France et du nord du Portugal ont affiché des taux de solde migratoire négatifs.

(pour 1 000 habitants)

Source: Eurostat (demo_r_gind3) et (demo_gind)

Régions frontalières

La classification des régions frontalières et non frontalières de l’UE est établie pour les régions de niveau NUTS 3 et est fondée sur les régions ayant des populations à moins de 25 km d’une frontière terrestre, par opposition à une frontière maritime. Il est possible de distinguer deux principaux types de régions frontalières:

- les régions frontalières intérieures: les régions qui partagent une frontière avec des régions d’autres États membres de l’UE et/ou des pays de l’Association européenne de libre échange (AELE);

- les régions frontalières extérieures: les régions caractérisées par une frontière commune avec des pays non membres de l’UE et de l’AELE.

Traditionnellement, la théorie de la localisation suggérait que les régions frontalières risquaient de perdre de leur attrait, les frontières nationales divisant les marchés. En outre, les régions frontalières avaient tendance à afficher des niveaux plus faibles d’activité économique et des infrastructures plus modestes, ce qui peut avoir incité certaines entreprises à s’installer dans des régions plus proches du centre géographique (où elles sont davantage liées à une masse critique de clients). Le lancement du marché unique européen en 1993 a levé bon nombre d’obstacles et a cherché à définir les quatre libertés qui garantissent la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre dans l’ensemble de l’UE. En plus d’encourager la concurrence, ces changements ont également été le moteur d’un processus d’intégration économique, stimulé encore davantage par les élargissements successifs. Par conséquent, certaines régions frontalières de l’UE se sont retrouvées au centre d’un marché intégré de plus de 500 millions de consommateurs, leur proximité immédiate avec une frontière perdant quelque peu de son utilité, étant donné que les personnes et les biens circulent librement entre les pays. La plupart des principaux flux de migration pendulaire transfrontières dans l’UE concernent l’Europe occidentale, la Suisse et le Luxembourg attirant bon nombre de navetteurs de leurs États membres voisins. Néanmoins, la majorité des régions frontalières de l’UE restent en retrait par rapport aux résultats au niveau national concernant une série d’indicateurs socioéconomiques.

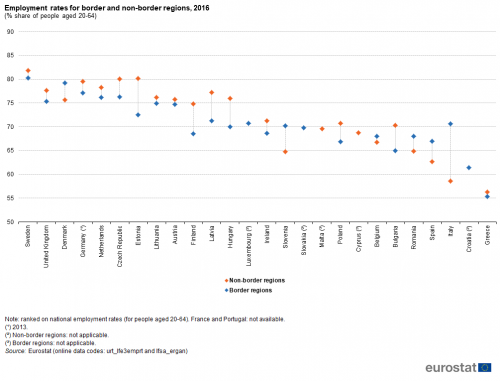

Les taux d’emploi ont tendance à être moins élevés pour les régions frontalières que pour les régions non frontalières

Dans l’UE, 475 régions de niveau NUTS 3 sont considérées comme des régions frontalières. Le graphique 5 regroupe ces données pour montrer les taux d’emploi chez la population en âge de travailler (définie ici comme étant les personnes de 20 à 64 ans) pour les régions frontalières et non frontalières. Dans la majorité des 21 États membres de l’Union pour lesquels il existe des données pour les régions frontalières et non frontalières en 2016, le taux d’emploi était plus élevé dans les régions non frontalières. Les principales différences en faveur des régions non frontalières ont été enregistrées dans plusieurs États membres baltes et orientaux, ainsi qu’en Finlande. Bon nombre de ces pays sont caractérisés par le fait qu’ils partagent une frontière orientale avec des pays tiers voisins.

Par ailleurs, les taux d’emploi étaient plus élevés dans les régions frontalières (que dans les régions non frontalières) en Italie, en Slovénie, en Espagne, au Danemark, en Roumanie et en Belgique. La situation de l’Italie était particulièrement intéressante dans la mesure où le taux d’emploi dans les régions frontalières était supérieur de 12,0 points de pourcentage à celui des régions non frontalières. Cette différence reflète, en partie, le nombre relativement élevé d’Italiens des régions du nord du Piemonte et de Lombardia qui traversent chaque jour la frontière pour travailler dans le pays voisin, la Suisse.

(en pourcentage de la population âgée de 20 à 64 ans)

Source: Eurostat (urt_lfe3emprt) et (lfsa_ergan)

Régions insulaires

Comme pour les régions frontalières, la typologie territoriale utilisée pour les régions insulaires est établie sur la base des régions de niveau NUTS 3. Il s’agit de territoires: présentant une surface minimale de 1 km²; affichant une distance minimale de 1 km entre l’île et le continent; présentant une population résidente de plus de 50 habitants; n’ayant pas de liaison fixe (par exemple, un pont ou un tunnel) entre l’île et le continent. Sur cette base, il existe 70 régions insulaires dans l’UE, qui sont subdivisées en cinq catégories, comme suit:

- île majeure comptant moins de 50 000 habitants;

- île majeure comptant 50 000 à moins de 100 000 habitants;

- île majeure comptant 100 000 à moins de 250 000 habitants;

- île majeure comptant 250 000 à moins de 1 000 000 habitants;

- île comptant 1 000 000 habitants ou plus.

Comme pour les autres typologies territoriales, les régions insulaires sont variées: certaines sont des destinations de vacances populaires (par exemple, Mallorca en Espagne ou les Kyklades en Grèce), tandis que d’autres exercent des pouvoirs autonomes considérables (par exemple, la Região Autónoma da Madeira ou Åland en Finlande) et d’autres sont des régions ultrapériphériques de l’UE (par exemple, la Guadeloupe ou Mayotte en France). Néanmoins, les plus petites régions insulaires peuvent souffrir de leur caractère insulaire, qui est souvent synonyme de niveaux plus faibles d’activité économique que dans les régions d’Europe continentale.

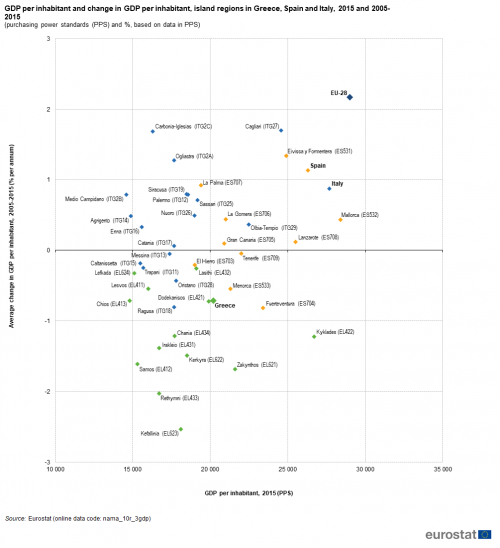

Le PIB par habitant dans les régions insulaires de Grèce, d’Espagne et d’Italie était toujours inférieur à la moyenne de l’UE-28

Le graphique 6 montre les données relatives à une sélection de régions insulaires, à savoir celles de Grèce, d’Espagne et d’Italie. Il convient de noter que dans les régions de niveau NUTS 3, certaines des plus grandes îles méditerranéennes (comme Sardegna ou Sicilia en Italie) sont divisées en deux régions ou plus. C’est également le cas pour d’autres îles de l’UE qui ne figurent pas sur le graphique 6, par exemple l’Irlande, la Corse en France ou l’Irlande du Nord au Royaume-Uni.

En 2015, le PIB par habitant dans l’UE-28 s’élevait en moyenne à 29 000 SPA. Le niveau moyen de production économique par habitant était légèrement inférieur en Italie (27 700 SPA) et en Espagne (26 300 SPA) et considérablement inférieur en Grèce (20 200 SPA). Si l’on examine cette tendance plus en détail, il est intéressant de constater qu’aucune de ces régions insulaires n’affiche un niveau de PIB par habitant aussi élevé que la moyenne de l’UE-28 en 2015. De même, le rythme de la croissance économique par habitant au cours de la période 2005-2015 était systématiquement inférieur à la moyenne de l’UE-28 (2,2 % par an) dans chaque région insulaire de Grèce, d’Espagne et d’Italie.

Si l’on compare les niveaux d’activité économique entre les régions insulaires italiennes, aucune n’affichait un niveau de PIB par habitant supérieur à la moyenne nationale italienne. En 2015, la production économique par habitant oscillait entre une moyenne de 14 600 SPA dans le Medio Campidano (dans le sud-est de la Sardaigne; soit 52,7 % de la moyenne nationale italienne) et 24 600 SPA à Cagliari (la région abritant la capitale de la Sardaigne; 88,8 %). Une situation similaire a été observée dans les régions insulaires espagnoles en 2015, bien que Mallorca (une des îles Baléares) constituait une exception, son PIB par habitant étant supérieur de 8,0 % à la moyenne nationale espagnole. Le taux le plus faible d’activité économique dans les régions insulaires espagnoles a été enregistré à El Hierro (une des îles Canaries), son PIB par habitant s’élevant en moyenne à 19 000 SPA (72,2 % de la moyenne nationale). Une analyse similaire réalisée pour les régions insulaires grecques montre que le PIB par habitant était supérieur à la moyenne nationale dans deux régions en 2015: les Kyklades (dans la mer Égée; supérieur de 32,2 %) et Zante (dans la mer Ionienne; supérieur de 6,9 %). À l’inverse, le niveau de PIB par habitant le plus faible dans les régions insulaires grecques a été enregistré à Chios (également dans la mer Égée; 73,3 % de la moyenne nationale).

[en standards de pouvoir d’achat (SPA) et en pourcentage, sur la base de données en SPA]

Source: Eurostat (nama_10r_3gdp)

Régions montagneuses

La dernière typologie abordée dans le présent article concerne les régions montagneuses. Comme pour les régions frontalières et insulaires, cette typologie est établie pour les régions de niveau NUTS 3. Une région montagneuse est définie comme étant une région où plus de 50 % de la superficie est couverte par des régions de typographie montagneuse, ou une région dans laquelle plus de 50 % de la population régionale vit dans une zone de typographie montagneuse. L’UE compte 322 régions montagneuses, qui sont subdivisées en trois catégories:

- les régions dans lesquelles plus de 50 % de la population totale vit dans des zones montagneuses;

- les régions où plus de 50 % de la superficie se trouve dans des zones montagneuses;

- les régions où plus de 50 % de la population et plus de 50 % de la superficie se trouvent dans des zones montagneuses.

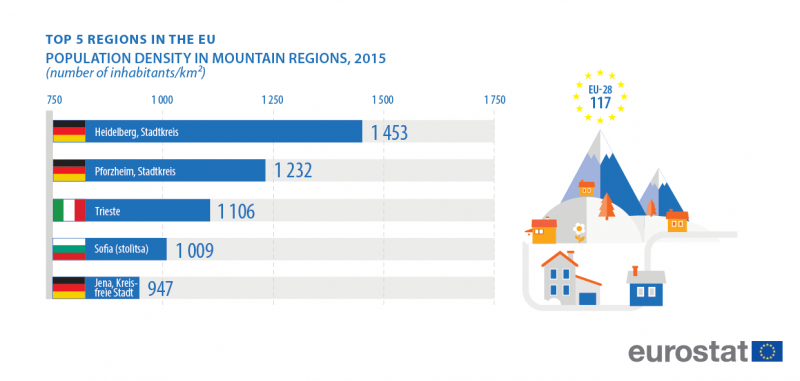

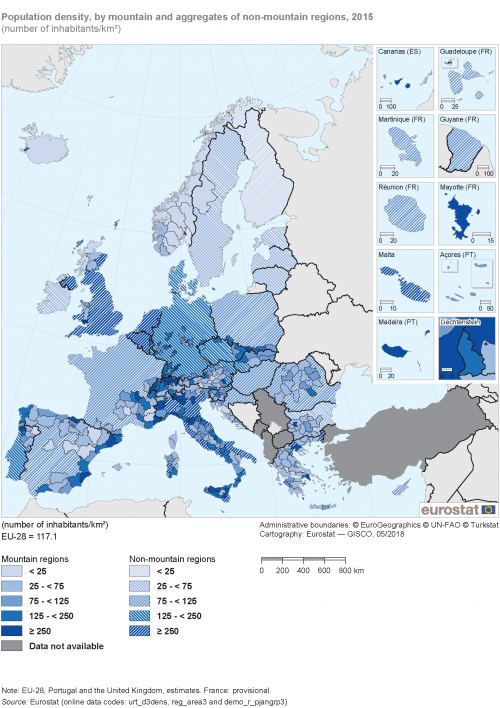

Comme pour les régions insulaires, les problèmes liés à la marginalisation peuvent également avoir une incidence sur les régions montagneuses. Les embouteillages et l’engorgement (et les problèmes apparentés) dans les vallées principales qui forment les routes de transit constituent d’autres problèmes. La carte 3 montre les différences de densité de population entre les régions montagneuses et non montagneuses: on dénombrait, en moyenne, 117,1 habitants par km2 dans l’ensemble de l’UE-28 en 2015. Une analyse plus approfondie révèle que la densité de population était inférieure à la moyenne de l’UE-28 dans 198 régions montagneuses, tandis que 124 régions montagneuses affichaient des pourcentages plus élevés.

Les régions montagneuses les moins densément peuplées dans l’UE se trouvaient dans les régions reculées

En 2015, la densité de population était inférieure à 25,0 habitants par km2 dans 17 régions montagneuses de l’UE (comme le démontre la teinte de bleu la plus claire): quatre d’entre elles étaient situées en Espagne, trois aussi bien en France qu’en Autriche, deux aussi bien en Grèce qu’au Royaume-Uni et une seule région à la fois en Croatie, au Portugal et en Suède. Il est intéressant d’observer que les taux de densité de population les plus faibles étaient généralement enregistrés dans des régions reculées plutôt que dans les chaînes montagneuses les plus hautes (où l’incidence du tourisme peut avoir permis d’accroître, du moins en partie, le développement économique et le nombre d’habitants). La densité de population a chuté à moins de 10 habitants par km2 dans seulement cinq régions montagneuses de l’UE: Teruel dans l’Aragon (est de l’Espagne); Licko-senjska županija au nord de Zadar (Croatie); Caithness and Sutherland et Ross and Cromarty, ainsi que Lochaber, Skye and Lochalsh, Arran and Cumbrae et Argyll and Bute dans le nord de l’Écosse (Royaume-Uni) et Jämtlands län (en Suède centrale).

(nombre d’habitants/km²)

Source: Eurostat (urt_d3dens), (reg_area3) et (demo_r_pjangrp3)

Source des données pour les graphiques et cartes

Focus on regional typologies (en anglais)

Focus on regional typologies (en anglais)

Sources des données

Traditionnellement, les typologies territoriales étaient déterminées en fonction de la taille de la population et de la densité de population dans les unités administratives locales (LAU), telles que les communes, les municipalités ou les autorités locales. Les typologies décrites dans le présent article dépassent les limites des unités territoriales administratives, étant donné qu’elles reposent sur une cellule statistique/de la population de 1 km². Elle est stable au fil du temps (chaque cellule ayant la même forme et la même superficie), évitant ainsi les distorsions et encourageant des résultats comparables exemptés de circonstances politiques et/ou historiques, comme c’est souvent le cas pour les frontières administratives. La densité de population des cellules est mise à jour lorsque les nouvelles données de recensement sont disponibles.

Les typologies reposent sur les mêmes éléments constitutifs de base: classification des cellules statistiques de 1 km² en une typologie de groupes en fonction de leurs similitudes en termes de densité et de taille de la population. Par exemple, la typologie urbaine-rurale est fondée sur la part de la population vivant dans des grappes urbaines et des cellules rurales, chaque cellule étant classée dans un type de groupe uniquement, à l’aide des définitions suivantes:

- grappes urbaines: des groupes de cellules contiguës de 1 km² avec une densité d’au moins 300 habitants et une population d’au moins 5 000 habitants. Les critères de contiguïté pour les grappes urbaines incluent les diagonales (en d’autres termes, les cellules dont seuls les coins se touchent);

- cellules rurales: cellules ayant une densité inférieure à 300 habitants par km2 et autres cellules en dehors des grappes urbaines.

Après avoir classé chaque cellule, les informations peuvent être regroupées dans un ensemble de typologies différentes. Elles peuvent être sous la forme de typologies locales (sur la base des LAU) ou régionales (sur la base des NUTS), chaque zone ou région étant classée en fonction de la part de la population des différents groupes. Dans le cas de la typologie urbaine-rurale, les régions de niveau NUTS 3 sont classées comme suit:

- régions essentiellement urbaines: où la population rurale (en d’autres termes, la part de la population vivant dans des cellules rurales) représente moins de 20 % de la population totale;

- régions intermédiaires: où la population rurale représente entre 20 et 50 % de la population totale;

- régions essentiellement rurales: où la population rurale représente 50 % ou plus de la population totale.

Dans certains cas, des critères supplémentaires peuvent être ajoutés pour prendre en compte certaines situations spécifiques, par exemple, dans la typologie urbaine-rurale, une région classée comme essentiellement rurale devient intermédiaire si elle contient une ville comptant plus de 200 000 habitants représentant au moins 25 % de la population de la région. En outre, une région classée comme intermédiaire devient essentiellement urbaine si elle est contient une ville comptant plus de 500 000 habitants représentant au moins 25 % de la population de la région.

Pour en savoir plus:

Eurostat envisage de publier un manuel méthodologique sur les typologies territoriales dans le courant de l’automne 2018.

Contexte

Outre la cohésion économique et sociale, le traité de Lisbonne prévoyait comme objectif pour l’UE la cohésion territoriale. La politique régionale vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des différentes régions. Les principaux instruments de développement régional comprennent le fonds de cohésion, le fonds de développement régional et le fonds social, chacun visant à aider à financer un ensemble de projets dans les villes et régions de l’UE.

Des questions telles que la coordination des politiques dans de vastes territoires comme les régions de la mer Baltique ou de la Méditerranée, la promotion de villes durables et compétitives sur la scène mondiale, la lutte contre l’exclusion sociale dans les quartiers urbains défavorisés ou l’amélioration de l’accès aux soins de santé et à l’éducation dans les régions reculées ne sont que des exemples des difficultés auxquelles sont confrontées les zones et régions présentant des caractéristiques géographiques spécifiques. La politique de cohésion territoriale vise à encourager un développement harmonieux, en veillant à ce que chaque zone et région puisse tirer le meilleur parti de ses caractéristiques intrinsèques, faisant ainsi de la diversité un atout contribuant au développement durable de l’UE.

Au fil du temps, différentes régions et zones ont été regroupées ensemble en fonction de divers critères, reflétant ainsi différents domaines d’action et les défis politiques auxquels ces zones et régions sont confrontées. Afin d’examiner ces différences, la Commission européenne a mis au point un ensemble de typologies territoriales couvrant, entre autres, les zones rurales et urbaines, les régions métropolitaines, les zones et régions côtières et non côtières, les régions frontalières, les régions insulaires ou les régions montagneuses. Afin de promouvoir la cohésion et de fournir des informations uniques sur les développements à l’échelle locale et régionale, ces domaines d’action doivent être étayés par des données fiables et harmonisées à différents niveaux territoriaux.

La politique de développement urbain de l’Union s’efforce de promouvoir la transformation économique, sociale et environnementale des villes au moyen de solutions intégrées et durables. Au cours de la période de financement 2014-2020, les décideurs politiques de l’UE ont accordé une place de plus en plus importante au rôle clé que peut jouer la dimension urbaine de la politique régionale, en particulier, des mesures visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En effet, l’Union a placé la dimension urbaine au cœur de sa politique de cohésion: au moins la moitié des ressources prévues dans le cadre du fonds européen de développement régional (FEDER) ont été investies dans les zones urbaines. La politique régionale de l’Union ciblera notamment le développement urbain en:

- concentrant les priorités d’investissement sur des questions telles que la mobilité urbaine durable, la régénération des communautés défavorisées ou l’amélioration des capacités de recherche et d’innovation;

- engageant au moins 5 % du fonds européen de développement régional dans le développement urbain durable intégré;

- créant un réseau de développement urbain chargé de réexaminer le déploiement des fonds européens;

- encourageant les villes à promouvoir les développements locaux menés par les acteurs locaux pour la revitalisation urbaine.

La politique de développement rural de l’Union est destinée à aider les zones rurales à relever un large éventail de défis économiques, environnementaux et sociaux. Le règlement (UE) nº 1305/2013 présente la réforme de la politique de développement rural de l’UE après 2013; c’est le dernier acte en date d’une série de réformes. Trois objectifs stratégiques à long terme ont été fixés pour la période 2014-2020: favoriser la compétitivité de l’agriculture; garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat; assurer un développement territorial équilibré des zones rurales. Dans la foulée d’autres fonds structurels et d’investissement, les États membres et leurs régions ont mis au point des rural development programmes (RDPs) (en anglais) coordonnés. Ces programmes sont financés par le fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), doté d’un budget de 100 milliards d’euros pour la période 2014-2020. Outre le Feader, plusieurs autres fonds de l’Union européenne apportent une aide aux zones rurales, à savoir: le Fonds européen pour le développement régional (FEDER), le fonds social européen (FSE), le fonds de cohésion et le fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

La politique maritime intégrée de l’UE souligne l’importance des régions côtières et vise à: maximiser une exploitation durable des mers et des océans; soutenir la croissance bleue grâce à la promotion des secteurs marin et maritime; renforcer le potentiel d’innovation et les connaissances de l’Europe dans les affaires maritimes; garantir le développement et la croissance durable dans les régions côtières; renforcer le rôle de leadership maritime joué par l’Europe et mettre en avant les questions maritimes en Europe.

Le 20 septembre 2017, la Commission européenne a adopté une communication intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» [COM(2017) 534 final]. Elle met en lumière la manière de réduire la complexité, la longueur et le coût des interactions transfrontalières (par exemple, en surmontant les obstacles juridiques et administratifs), tout en encourageant la mise en commun des services le long des frontières intérieures de l’UE afin que les personnes vivant dans les régions frontalières puissent profiter pleinement des opportunités offertes des deux côtés d’une frontière. Ces initiatives devraient entraîner des améliorations socioéconomiques pour les habitants des régions frontalières, afin qu’ils puissent se livrer à leurs occupations quotidiennes telles qu’étudier, se former, travailler ou faire des affaires, indépendamment de l’existence d’une frontière administrative nationale.

Les régions insulaires de l’UE sont de nature disparate et leur taille, leur population et leur niveau d’activité économique sont variables. Il existe néanmoins un ensemble de problèmes récurrents ayant une incidence particulière sur les plus petites îles, notamment: les problèmes de transport liés à la connectivité; les problèmes environnementaux tels que les écosystèmes fragiles; les économies sous-développées caractérisées par un manque de diversification (en dehors des activités liées au tourisme); le déclin démographique et le vieillissement de la population; les emplois saisonniers et à temps partiel; l’arrivée de migrants et de demandeurs d’asile.

En juin 2017, la Commission européenne a pris part à l’organisation d’une conférence sur la cohesion policy in mountain areas (en anglais). Elle portait sur la manière de mieux développer une approche territoriale et adaptée au milieu afin de répondre aux besoins spécifiques au développement des régions montagneuses, afin de créer un programme destiné aux régions montagneuses, tout en soutenant les plans d’attribution de fonds spécifiques pour les régions montagneuses dans le cadre de la politique de cohésion à l’avenir.

Accès direct à

- Degree of urbanisation classification — 2011 revision (article de fond; en anglais)

- Geospatial analysis at Eurostat (article de fond; en anglais)

- Population grids (article de fond; en anglais)

- Archive:Regional typologies overview (article de fond; en anglais)

- Territorial typologies (article de fond; en anglais)

- Typologies territoriales pour les villes et les régions métropolitaines européennes (article de fond)

- Eurostat regional yearbook (en anglais)

- Urban Europe — Statistics on cities, towns and suburbs — édition 2016 (en anglais)

- Degré d’urbanisation (degurb)

- Régions métropolitaines (met)

- Statistiques régionales par classification NUTS (reg)

- Statistiques de tourisme par zones côtières (UAL2) (mare)

- Audit urbain (urb), voir:

- Villes et grandes villes (urb_cgc)

- Zones urbaines fonctionnelles (urb_luz)

- Perception du sondage d’opinion (urb_percep)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 14) (en anglais)

- Régions frontalières illustrées

- Régions côtières illustrées

- Statistiques urbaines illustrées

- Degré d’urbanisation illustré

- Régions insulaires illustrées

- Régions métropolitaines illustrées

- Régions montagneuses illustrées

- Régions ultrapériphériques illustrées

- Typologie urbaine-rurale illustrée

- A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation Commission européenne — 2014 (en anglais)

- Cities in Europe — The new OECD-EC definition Commission européenne — 2012 (en anglais)

- Les régions côtières de l'UE — méthodologie

- Unités administratives locales (LAU)

- Metadata on city statistics (ESMS metadata file — urb_esms) (en anglais)

- Methodological manual on city statistics — Eurostat — édition 2017 (en anglais)

- Tercet — typologies territoriales

- Typologie urbaine-rurale

- Commission européenne — Développement régional et urbain

- Commission européenne — Développement régional et urbain — Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne

- European Commission — Regional and urban development — Cities and urban development (en anglais)

- Commission européenne — Développement régional et urbain — Régions ultrapériphériques

- Commission européenne — Développement régional et urbain — Développement rural

- Commission européenne — Territorial cohesion (en anglais)

Les cartes peuvent être explorées de manière interactive dans le statistical atlas (en anglais) (voir le user manual) (en anglais).