Statistiques sur l’environnement au niveau régional

- Données de mars 2014. Données plus récentes: Informations supplémentaires Eurostat, Principaux tableaux et Base de données. Mise à jour prévue de l’article: décembre 2015.

Les cartes peuvent être explorées de manière interactive dans le Eurostat Statistical Atlas (en anglais) (voir le User's guide — en anglais).

Le présent article fait partie d’un ensemble d’articles sur les statistiques basé sur l’Annuaire régional publié par Eurostat. Il présente une sélection de statistiques régionales sur l’environnement d'Eurostat et met l’accent sur les statistiques relatives à l’eau et aux déchets municipaux.

L’eau est une ressource limitée qui est essentielle à la vie et à l’activité économique. Dans de nombreux domaines, la politique de l'Union européenne (UE) en matière d’eau a contribué à d’importantes améliorations de la qualité de l’eau au cours des 30 dernières années, qu’il s’agisse des eaux côtières, des rivières et des lacs, ou de la salubrité de l’eau du robinet.

En ce qui concerne la gestion des déchets, l’approche adoptée par l’Union s’appuie sur trois principes: la prévention, le recyclage et la valorisation des déchets; l’élimination finale et la surveillance devraient également être améliorées.

Le bien-être humain, en particulier pour les générations futures, dépend d’une utilisation durable des ressources naturelles et du maintien des écosystèmes. Les stratégies de développement durable sont basées sur la conciliation de la croissance économique et de l’amélioration de la qualité de vie avec la protection de l’environnement.

Principaux résultats statistiques

Eau

Les ressources en eau de l’Union, sous la forme de rivières et de lacs (y compris les réservoirs) d’une part, et d’eaux souterraines, d’autre part, sont utilisées pour de nombreuses fonctions essentielles telles que le l’approvisionnement en eau de la population (hygiène, nettoyage, nutrition, etc.), le refroidissement dans le cadre de la production énergétique, les transports (voies fluviales) et l’irrigation (arrosage des cultures). L’eau est également la composante de base des écosystèmes aquatiques, qui filtrent et diluent la pollution, contribuent à prévenir les inondations, maintiennent l’équilibre microclimatique et protègent la biodiversité.

L’état des masses d’eau d’Europe (c’est-à-dire de toutes les petites et grandes masses d’eau, comme les rivières, les lacs, les mers, les marécages, les réservoirs et les nappes souterraines) est influencée par les caractéristiques de chaque zone de captage: par exemple, les conditions climatiques, la géologie de l’assise rocheuse et le type de sol ont une influence sur l’écoulement, la composition chimique et la biologie de l’eau. L’activité humaine a également des effets sur les masses d’eau: ainsi, le boisement contribue à la protection des ressources en eau, mais l’urbanisation et le déversement d’eaux résiduaires représentent des pressions anthropiques typiques.

Selon l'Agence européenne pour l’environnement (AEE), des progrès considérables ont été accomplis au cours des 20 dernières années en matière de traitement des eaux résiduaires et des effluents industriels déversés dans les réseaux hydrographiques de l’Union. Ils ont permis une baisse des niveaux de substances polluantes et une amélioration mesurable de la qualité des cours d’eau de l’Union. Cependant, les niveaux de nitrates demeuraient élevés, principalement en raison de l’activité agricole intensive, qui entraîne le déversement d’engrais excédentaire dans les masses d’eau.

Districts hydrographiques

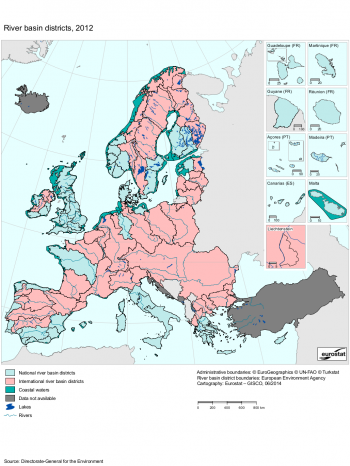

D’après la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), on entend par «district hydrographique» «une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées»; en d’autres termes, il s’agit de «toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs vers la mer».

L’Union a désigné 128 districts hydrographiques sur son territoire, dont 49 sont internationaux. La gestion de l’eau par district hydrographique est l’un des principaux aspects de la politique de l’Union en matière d’eau, sur la base d’une approche inclusive des zones de captage de la source jusqu’à la mer (comprenant les eaux de surface et souterraines) plutôt que sur la base des frontières administratives. La carte 1 montre les principaux districts hydrographiques de l’Union: elle distingue également les bassins hydrographiques nationaux et internationaux (il est à noter que les cartes 1 à 3 du présent article ne s’appuient pas sur la classification NUTS.

Les bassins hydrographiques du Danube, de la Vistule et du Rhin arrosent un peu plus d’un quart du territoire de l’Union

Il existe en Europe de nombreuses zones de captage, mais elles sont de dimensions réduites (par rapport à la moyenne mondiale). Les trois plus grands bassins hydrographiques de l’Union sont le Danube (817 000 km²), la Vistule (194 000 km²) et le Rhin (170 000 km²), qui arrosent à eux trois plus d’un quart du territoire de l'UE-28. Le Danube mesure 2 860 km de long et est le plus important des fleuves qui se déversent dans la mer Noire: il traverse l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et la Roumanie. Son bassin versant couvre également certaines régions de la Suisse, de l’Italie, de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovénie, de l’Ukraine, de la Moldavie, de la Bosnie-Herzégovine, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de l’Albanie. La Vistule mesure 1 047 km de long et fait partie des principaux fleuves (avec l’Oder et le Niémen) qui se déversent dans la mer Baltique . L’intégralité de son parcours se trouve en Pologne, mais son bassin versant couvre également certaines régions de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la Slovaquie. Le Rhin mesure 1 233 km de long et traverse la Suisse, le Liechtenstein, l’Autriche, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas pour se jeter dans la mer du Nord (il fait partie des principaux districts hydrographiques qui se déversent dans l’Atlantique et la mer du Nord, aux côtés de l’Elbe, de la Loire et du Douro). Son bassin versant couvre aussi certaines régions de l’Italie, du Luxembourg et de la Belgique. Les principaux districts hydrographiques qui se déversent dans la Méditerranée sont le Rhône, l’Èbre et le Pô.

Chaque district hydrographique peut être divisé en sous-unités nationales plus petites. Par exemple, en ce qui concerne le parcours du Rhin à travers l’Allemagne, neuf sous-unités distinctes sont définies — c’est-à-dire des zones de captage plus petites qui font partie du Rhin ou qui s’y jettent, à savoir: le lac de Constance/Rhin alpin, le Haut-Rhin, le Rhin supérieur, le Neckar, le Main, la Moselle-Sarre, le Rhin moyen, le Rhin inférieur et le delta du Rhin.

Prélèvement d’eau par district hydrographique

Le prélèvement d’eau est le retrait d’eau, permanent ou temporaire, des rivières, des lacs, des canaux, des réservoirs ou des nappes souterraines. Les ressources en eau doivent être gérées avec beaucoup de soin afin de garantir aux citoyens l’accès à des services sûrs et abordables d’eau potable et d’assainissement, tout en veillant à ce que les niveaux de prélèvement soient durables sur le plan écologique. Par exemple, l’expansion rapide du prélèvement d’eaux souterraines dans certaines parties d’Europe au cours des 40 dernières années, dans des régions où les eaux de surface sont insuffisante, pourrait conduire à une baisse du niveau de la nappe phréatique ou à la disparition d’habitats des zones humides. Par conséquent, les autorités responsables de l’eau dans l’Union cherchent à contrôler la quantité d’eau prélevée ainsi que le lieu et le moment des prélèvements (fluctuations saisonnières). S’il est vrai que le prélèvement d’eau peut engendrer une pression importante sur les ressources en eau, une part importante de l’eau utilisée à des fins domestiques, industrielles ou agricoles est toutefois reversée dans les masses d’eau (bien que parfois sous la forme d’eaux résiduaires, de moindre qualité).

(en millions de mètres cubes) - Source: Eurostat (env_watabs_rb)

Le niveau global de prélèvement et l’utilisation des ressources en eau peuvent être considérés comme durables dans la plus grande partie de l’Europe. Cependant, certaines régions peuvent rencontrer des problèmes liés à la rareté de l’eau. C’est en particulier le cas dans certaines régions du sud de l’Europe, où une amélioration de l’efficacité, par exemple dans l’utilisation de l’eau à des fins agricoles, sera probablement nécessaire afin d’éviter des pénuries d’eau saisonnières. Les régions caractérisées par de faibles précipitations, une forte densité de population ou une activité industrielle intensives pourraient également être confrontées à des problèmes de durabilité dans les années à venir.

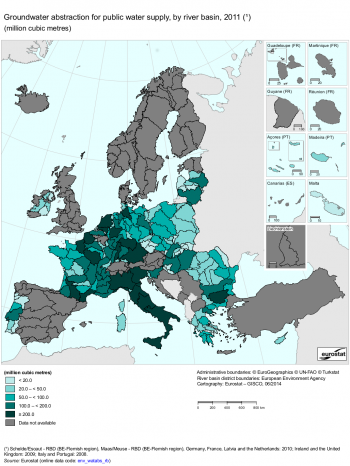

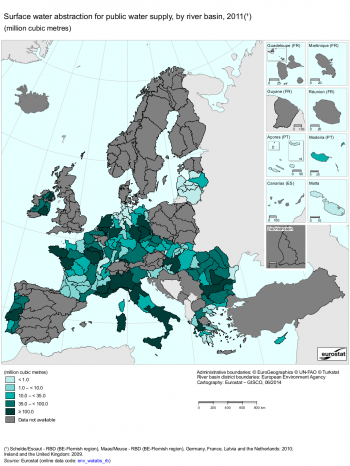

Environ un cinquième de l’eau douce prélevée en Europe alimente les systèmes d’approvisionnement de la population — c’est-à-dire l’eau destinée aux ménages, aux petites entreprises, aux hôtels, aux bureaux, aux hôpitaux, aux écoles et à certaines industries. Il existe d’importantes différences entre les volumes d’eau prélevés dans les différentes régions de l’Union. Ces différences reflètent les ressources disponibles, le climat, les pratiques locales de prélèvement et le profil économique de chaque région. La carte 2 montre le volume d’eaux souterraines prélevées pour alimenter la population, par bassin hydrographique. Ces informations peuvent être comparées à celles présentées sur la carte 3, qui présente des informations similaires sur le volume d’eaux de surface prélevées.

Le niveau le plus élevé de prélèvement d’eaux souterraines pour alimenter la population a été enregistré dans le district hydrographique du Pô (Italie septentrionale)

Parmi les bassins hydrographiques pour lesquels des données sont disponibles, le volume le plus important d’eaux souterraines prélevées pour alimenter la population a été enregistré en Italie. Le bassin hydrographique du Pô, qui parcourt le nord de l’Italie d’ouest en est, affichait de loin le volume le plus important d’eaux souterraines prélevées pour alimenter la population, à savoir 2,26 milliards de m³ en 2008. En plus d’alimenter de grandes villes telles que Torino et Milano, l’eau du district hydrographique du Pô est également utilisée pour la production d’électricité (et le refroidissement), pour des applications industrielles et pour l’agriculture, dans l’une des régions d’Italie les plus densément peuplées et les plus développées sur le plan économique.

Le volume d’eau prélevé dans d’autres districts hydrographiques d’Italie est également relativement élevé

L’Apennin méridional, l’Apennin central et les Alpes orientales — tous situés en Italie — étaient les seuls autres districts hydrographiques de l’Union dans lesquels plus d’un milliard de mètres cubes d’eaux souterraines ont été prélevés. Ces chiffres relativement élevés reflètent dans une certaine mesure les caractéristiques géologiques du territoire italien, qui est souvent propice au stockage d’eaux souterraines dans des aquifères.

Outre les quatre districts hydrographiques italiens déjà mentionnés, 15 autres bassins hydrographiques de l’Union ont prélevé au moins 200,0 millions de m³ d’eaux souterraines pour alimenter la population (généralement en 2010) (voir les zones les plus foncées sur la carte 2). Ils étaient concentrés dans l’ouest de l’Europe (souvent des sous-unités des districts hydrographiques du Rhin), mais comprenaient aussi la Seine et la Garonne. Parmi ces 15 districts hydrographiques, cinq étaient situés en Allemagne et en France, deux aux Pays-Bas et en Italie, et un en Bulgarie.

(en millions de mètres cubes) - Source: Eurostat (env_watabs_rb)

(mètres cubes par habitant) - Source: Eurostat (env_watabs_r2), (env_wat_abs) et (demo_r_d2jan)

(mètres cubes par habitant) - Source: Eurostat (env_watabs_r2), (env_wat_abs) et (demo_r_d2jan)

(en % de la population totale) - Source: Eurostat (env_wwcon_r2) et (env_ww_con)

(kg par habitant) - Source: Eurostat (env_rwas_gen) et (demo_r_d2jan)

(kg par habitant) - Source: Eurostat (env_rwas_gen) et (demo_r_d2jan)

(kg par habitant) - Source: Eurostat (env_rwas_gen), (env_wasmun) et (demo_r_d2jan)

(kg par habitant) - Source: Eurostat (env_rwas_gen) et (demo_r_d2jan)

La carte 3 montre que le volume d’eau de surface prélevé pour alimenter la population était souvent inférieur au volume correspondant d’eaux souterraines prélevé. Par exemple, dans le district hydrographique du Pô, le volume d’eau de surface prélevé était relativement important (229,7 millions de m³ destinés à l’approvisionnement de la population en 2008, soit le 11e volume le plus élevé de l’Union), mais il ne représentait qu’environ un dixième du volume d’eaux souterraines prélevé.

Le Rhin inférieur (Allemagne) affichait le niveau le plus élevé de prélèvement d’eaux de surface pour alimenter la population

Parmi les bassins hydrographiques pour lesquels des données sont disponibles, le plus grand volume d’eaux de surface prélevé pour alimenter la population a été enregistré dans le district hydrographique allemand du Rhin inférieur (624,7 millions de m³ en 2010). Le Rhin inférieur faisait partie des 26 districts hydrographiques de l’Union ayant enregistré un prélèvement d’au moins 100,0 millions de m³ (les zones les plus foncées sur la carte 3). Les 26 districts hydrographiques affichant les niveaux les plus élevés de prélèvement d’eaux de surface pour alimenter la population étaient répartis dans 12 États membres de l’Union, même si — comme dans le cas du prélèvement d’eaux souterraines — la plupart d’entre eux étaient situés en France, en Allemagne et en Italie.

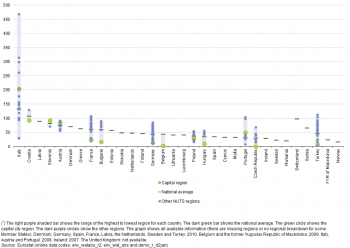

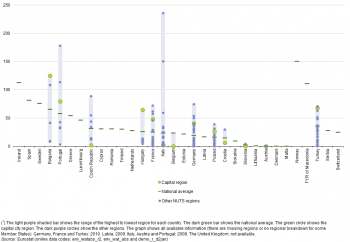

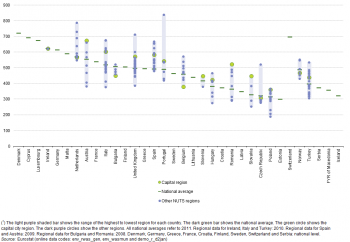

Prélèvement d’eau par région NUTS

Les graphiques 1 et 2 présentent des informations relatives au prélèvement d’eaux souterraines et de surface pour alimenter la population, par région NUTS 2 et non par bassin hydrographique. Le volume d’eaux souterraines prélevé par habitant pour alimenter la population était très élevé dans plusieurs régions d’Italie. En effet, aucune région d’un autre État membre de l’Union n’affichait un niveau de prélèvement d’eaux souterraines par habitant supérieur à la moyenne de toutes les régions d’Italie.

Le niveau le plus élevé de prélèvement d’eaux souterraines par habitant était enregistré dans la région de Molise, dans le sud de l’Italie...

Les différentes régions d’Italie enregistraient des niveaux très variés de prélèvement d’eaux souterraines par habitant (voir le graphique 1). Les niveaux les plus élevés de prélèvement d’eaux souterraines ont été enregistrés dans des régions NUTS 2 très peuplées, comme celles de Lombardia, Lazio, Campania et Veneto. Cependant, les volumes par habitant les plus élevés ont été enregistrés dans les régions de Molise, Basilicata et Abruzzo dans le sud de l’Italie, et de Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste et Provincia Autonoma di Trento dans le nord du pays. En moyenne, 468,4 m³ d’eaux souterraines par habitant ont été prélevés pour alimenter la population dans la région de Molise en 2008.

En dehors des régions d’Italie, le niveau le plus élevé de prélèvement d’eaux souterraines par habitant a été enregistré dans la région croate de Jadranska Hrvatska (129,1 m³). La Bourgogne et le Languedoc-Roussillon (toutes deux situées en France) et la Região Autónoma dos Açores (au Portugal) étaient les seules autres régions NUTS 2 (parmi les régions pour lesquelles des données étaient disponibles) dans lesquelles plus de 100 m³ d’eaux souterraines ont été prélevés par habitant pour alimenter la population. Ce niveau a également été dépassé dans deux régions de l’est de la Turquie: celle d’Agri, Kars, Igdir, Ardahan et celle de Van, Mus, Bitlis, Hakkari.

... tandis que le niveau le plus élevé de prélèvement d’eaux de surface était enregistré dans la région de Basilicata, dans le sud de l’Italie

Le graphique 2 présente le niveau de prélèvement d’eaux de surface pour alimenter la population, par région NUTS 2. Les niveaux les plus élevés de prélèvement par habitant ont été enregistrés dans les régions italiennes de Basilicata (236,1 m³) et Sardegna (150,2 m³), ainsi que dans la région portugaise d’Algarve (178,0 m³). Les régions bulgares de Yugozapaden (qui abrite la capitale) et Yugoiztochen et la région portugaise de Região Autónoma da Madeira étaient les seules autres régions NUTS 2 (parmi les régions pour lesquelles des données étaient disponibles) dans lesquelles plus de 100 m³ d’eaux de surface ont été prélevés par habitant pour alimenter la population. Tandis que la région de la capitale affichait souvent un niveau de prélèvement d’eaux souterraines inférieur à la moyenne nationale, la situation était généralement inverse dans le cas des eaux de surface; c’ était particulièrement vrai en Bulgarie et en Hongrie.

Eaux urbaines résiduaires

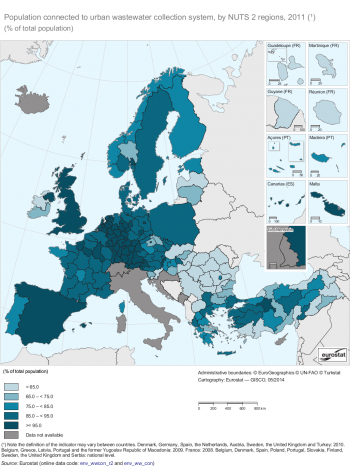

La pollution des rivières, des lacs et des eaux souterraines est influencée par l’activité humaine, tout comme la qualité de l’eau de manière générale. Afin de réduire le nombre et la quantité de substances polluantes déversées dans l’environnement par l’intermédiaire des eaux résiduaires, l’Union a mis en œuvre une législation relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (directive 1991/271/CEE). La carte 4 présente des informations concernant la part de la population reliée à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires [réseau d’égout, lié ou non à des installations d’assainissement (traitement primaire à tertiaire) et transport par camion-citerne].

L’intégralité de la population de Praha et de Malte était reliée à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires

Il n’est pas surprenant de constater que les taux les plus élevés de raccordement à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires ont été enregistrés dans des régions densément peuplées, en particulier dans les régions des capitales. De manière générale, on observe une différence entre l’Europe occidentale et orientale, les taux les plus élevés étant souvent enregistrés dans les régions de l’ouest de l’Europe. Cependant, l’intégralité (100,0 %) de la population de la région de la capitale tchèque, Praha, était reliée à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires en 2011, tout comme la population de Malte (qui constitue une seule région à ce niveau d’analyse). Dans 52 autres régions (parmi les régions pour lesquelles des données étaient disponibles), au moins 95 % de la population était reliées à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires (zones les plus sombres sur la carte 4). Nombre de ces régions étaient concentrées en Allemagne et aux Pays-Bas (les données concernant ces deux États membres portent sur l’année 2010), tandis que l’Espagne (pour laquelle des données ne sont disponibles qu’à l’échelle nationale et pour 2010) et le Luxembourg (qui constitue une seule région à ce niveau d’analyse) affichaient également des taux supérieurs ou égaux à 95,0 %. Les taux de raccordement étaient aussi relativement élevés dans la plupart des régions de France (données de 2008) et d’Autriche (données de 2010).

Dans 19 régions NUTS 2, moins de 65 % de la population étaient reliés à un système de collecte des eaux urbaines résiduaires (zones les plus claires sur la carte 4). Parmi celles-ci, 12 affichaient un taux inférieur à 50 %: la Lettonie (qui constitue une seule région à ce niveau d’analyse; données de 2009); la région irlandaise de Border, Midland and Western; six des huit régions NUTS 2 de Roumanie; et les quatre régions françaises d’outre-mer (données de 2008). Il est à noter que certains des États membres qui ont rejoint l’Union en 2004 ou plus tard disposent de périodes de transition pour se conformer aux dispositions de mise en œuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et que les faibles taux de raccordement dans certaines régions d’Europe orientale devraient augmenter au cours des années à venir, car il sera investi dans de nouvelles installations.

Déchets municipaux

Les déchets municipaux sont constitués en grande partie des déchets produits par les ménages, mais ils peuvent également inclure les déchets similaires produits par les petites entreprises et les institutions publiques et collectés par les municipalités, mais ne comprennent pas les déchets produits par le traitement des eaux résiduaires et par les activités de construction et de démolition.

La quantité totale de déchets municipaux produite dans un pays est liée à son niveau d’urbanisation, à son profil de consommation, au revenu des ménages et au mode de vie. L’augmentation des richesses est généralement associée à une augmentation de la consommation, qui tend à se traduire par une production plus importante de déchets municipaux, dont une plus grande proportion est composée de plastique et de métaux. La quantité de déchets municipaux produits par habitant permet de mesurer les pressions potentielles sur l’environnement et la santé dues, par exemple, à une contamination du sol et de l’eau ou à une mauvaise qualité de l’air.

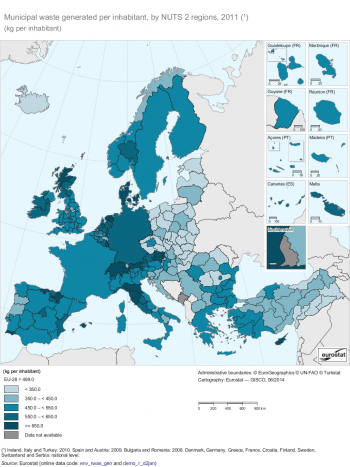

Chaque habitant de la région d’Algarve a produit en moyenne 838,4 kg de déchets municipaux...

En moyenne, chaque habitant de l’UE-28 a produit 499,0 kg de déchets municipaux en 2011. Ce chiffre s’élevait à au moins 650,0 kg par habitant dans 17 régions ( zones les plus foncées sur la carte 5). La quantité la plus élevée de déchets municipaux produits par habitant a été enregistrée dans la région d’Algarve (Portugal), où ce chiffre était de 838,4 kg. Il est à noter que cette région accueille de nombreux touristes et que ces visiteurs temporaires peuvent faire augmenter la quantité moyenne de déchets produits par habitant. La deuxième région portugaise produisant le plus de déchets municipaux par habitant était celle de Lisboa, la capitale (542,0 kg). Les 16 autres régions produisant au moins 650,0 kg de déchets municipaux par habitant comprenaient quatre régions des Pays-Bas, trois régions d’Espagne et d’Autriche, deux régions d’Italie et une région du Royaume-Uni, ainsi que le Danemark (pour lequel les données n’étaient disponibles qu’à l’échelle nationale), le Luxembourg et Chypre (qui constituent chacun une seule région à ce niveau d’analyse).

... soit près de 4,5 fois plus que la région polonaise de Świętokrzyskie

La production de déchets était relativement faible dans 30 régions de l’Union (zones les plus claires sur la carte 5). Elles étaient exclusivement situées dans l'est de l'Europe et les États membres baltes, plus précisément en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie, ainsi qu’en Estonie et en Lituanie (qui constituent chacune une seule région à ce niveau d’analyse). La région de Świętokrzyskie, dans le sud-est de la Pologne, affichait le niveau de production de déchets municipaux le plus faible, avec une moyenne de 188,6 kg par habitant en 2011. C’était la seule région NUTS 2 de l’Union à produire moins de 200,0 kg de déchets municipaux par habitant.

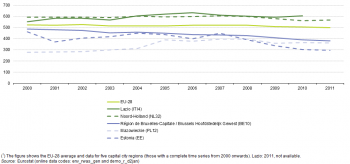

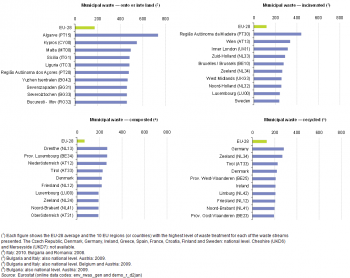

Le graphique 3 présente l’évolution de la quantité moyenne de déchets municipaux produits par habitant pour l’UE-28 dans son ensemble ainsi que pour cinq régions abritant une capitale (choisies parmi les régions pour lesquelles une longue série chronologique était disponible). Il montre que la quantité moyenne de déchets produits par habitant au sein de l’UE-28 a baissé de 24 kg entre 2000 et 2011. La grande majorité de cette baisse a été enregistrée vers la fin de la période étudiée: en effet, la quantité de déchets municipaux produits au sein de l’UE-28 s’élevait à 520 kg par habitant en 2008. Par conséquent, l’importante baisse enregistrée en 2009 et les baisses moins importantes en 2010 et en 2011 sont probablement — du moins en partie — le résultat d’une baisse de la consommation due à la crise économique et financière. Parmi les cinq régions abritant une capitale présentées dans le graphique 3, c'est l'Estonie (qui constitue une seule région à ce niveau d’analyse) qui a enregistré la baisse la plus importante de production de déchets municipaux par habitant au cours de la période 2000–2011. En revanche, les régions abritant les capitales italienne et polonaise ont enregistré une augmentation de la quantité de déchets produits par habitant.

Dans la plupart des États membres pour lesquels des données sont disponibles, le niveau de traitement des déchets municipaux par habitant était plus élevé que la moyenne nationale dans la région de la capitale, comme le montre le graphique 4. Cette différence peut être liée à la taille moyenne des ménages, la proportion de personnes vivant dans des ménages d’une personne étant relativement élevée dans les capitales (ces ménages consomment généralement plus de produits et d’emballages par habitant que les ménages de plusieurs personnes). Les régions de Wien, Bucureşti - Ilfov, Zahodna Slovenija et Bratislavský kraj, qui abritent respectivement les capitales d’Autriche, de Roumanie, de Slovénie et de Slovaquie, ont enregistré les niveaux les plus élevés de traitement de déchets municipaux par habitant dans chacun de ces pays. En revanche, la Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest et la région de Yugozapaden affichaient les niveaux de traitement de déchets municipaux les plus faibles de Belgique et de Bulgarie respectivement, tandis que la quantité de déchets traités par habitant dans les régions abritant les capitales tchèque et néerlandaise était légèrement inférieure à la moyenne nationale. Il est à noter que les déchets ne sont pas toujours traités dans la région où ils sont produits.

La quantité et la composition des déchets municipaux destinés à l’élimination finale en fonction du type de traitement dépend des pratiques nationales en matière de traitement des déchets. L’Union s’est engagée à réduire la quantité de déchets mis en décharge, tout en augmentant la proportion de déchets recyclés ou compostés. Le graphique 5 montre la quantité de déchets pour quatre flux de déchets différents: il présente des informations sur la moyenne de l’UE-28 et sur les dix régions affichant la plus grande quantité de déchets traités pour chacun des quatre flux. Il est à noter que ce classement ne tient compte que des régions pour lesquelles des données sont disponibles.

La région d’Algarve et plusieurs régions insulaires avaient tendance à privilégier les décharges pour le traitement de leurs déchets municipaux...

Les quantités les plus importantes de déchets déposés ou enfouis dans des décharges étaient systématiquement enregistrées dans les régions du sud et de l’est de l’Europe. En moyenne, 736,1 kg de déchets par habitant étaient traités de cette manière dans la région d’Algarve en 2011, soit 4,2 fois plus que la moyenne de l’UE-28. La mise en décharge était également une forme courante de traitement des déchets sur les îles de Chypre et de Malte, ainsi que dans les régions insulaires de Sicilia (Italie) et Região Autónoma dos Açores (Portugal).

... tandis que l’incinération était relativement populaire dans les régions densément peuplées

Un volume important de déchets municipaux était incinéré dans l’autre région insulaire autonome du Portugal, la Região Autónoma da Madeira: 441,7 kg par habitant en 2011; ce chiffre était 3,7 fois supérieur à la moyenne de l’UE-28. Les autres régions affichant des volumes relativement élevés de déchets incinérés étaient souvent des régions densément peuplées, dans lesquelles le prix relativement élevé des terrains rend peut-être l’installation de décharges prohibitive pour les municipales. Ces régions comprenaient celles de Wien, Inner London et Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest, qui abritent chacune la capitale de leur pays.

La Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche sont relativement spécialisés dans le compostage et le recyclage

En Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, la majeure partie des déchets municipaux étaient traités par compostage ou par recyclage (régions qui apparaissent dans les deux dernières parties du graphique 5. La région néerlandaise de Drenthe compostait 268,6 kg de déchets municipaux par habitant en 2011 (soit quatre fois plus que la moyenne de l’UE-28); il s’agit de l’une des quatre régions des Pays-Bas présentes dans le classement des dix régions de l’Union affichant le plus haut niveau de compostage. En moyenne, 283,0 kg de déchets municipaux par habitant étaient recyclés en Allemagne (seules des données à l’échelle nationale étaient disponibles), soit 2,2 fois plus que la moyenne de l’UE-28.

Sources et disponibilité des données

Questionnaires régionaux sur l’environnement

Les statistiques régionales sur l’environnement peuvent être utilisées pour l’élaboration, l'application, le suivi et l’évaluation de la politique de l’Union en matière d’environnement, en particulier des programmes d’action pour l’environnement. Ces tâches incombent à la Directorate-General for the Environment (en anglais) de la Commission européenne, en partenariat avec l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Les données exposées dans le présent article ont été limitées aux informations concernant les statistiques régionales sur l’eau et les déchets municipaux, qui sont généralement disponibles en quantité satisfaisante.

Ces données ont été collectées au moyen d’un questionnaire régional sur l’environnement, coordonné par Eurostat. L’exercice de collecte de données a été lancé à la demande de la direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne.

Une étude pilote initiale a été menée en 2010, suivie d’un questionnaire régional sur l’environnement plus approfondi au cours de second semestre 2012. Des réponses à ce questionnaire ont été reçues de 24 États membres de l’Union, deux pays de l’AELE et trois pays candidats. La disponibilité de statistiques pour les différents pays et les différents sujets sur lesquels des informations ont été recueillies diverge considérablement.

Le questionnaire régional sur l’environnement porte sur deux types de statistiques à l’échelle infranationale. D’une part, des données sont collectées au niveau régional, généralement au niveau NUTS 2 (bien que certains États membres aient fourni des données au niveau NUTS 1). D’autre part, certaines statistiques sur l’eau sont collectées selon une classification des districts hydrographiques et de leurs sous-unités, sur la base des zones hydrographiques définies par la directive-cadre sur l’eau.

Les réponses au questionnaire ont été données sur la base d’un engagement d’honneur. La couverture par domaine environnemental varie considérablement et les informations mentionnées dans le présent article ont été sélectionnées en fonction de la disponibilité des données pour chaque domaine. Au niveau NUTS 2, des données sont disponibles pour 73 % des régions en ce qui concerne l’eau et 87 % des régions en ce qui concerne les déchets municipaux. Parmi les domaines qui n’ont pas été abordés dans le présent article, la couverture des données par région était la suivante: 52 % pour les dépenses liées à l’environnement, 14 % pour les indicateurs liés au transport, 30 % pour les indicateurs liés à l’énergie et 47 % pour l’utilisation des sols. La couverture des statistiques relatives à l’eau collectées au niveau des districts hydrographiques et de leurs sous-unités était de 67 %.

Il est à noter que l’harmonisation des concepts et des définitions utilisés dans le contexte des statistiques régionales sur l’environnement est toujours en cours, et qu'il convient donc de faire preuve de prudence lors de la comparaison de données régionales entre différents pays et lors de la comparaison entre les données régionales d’un pays et les moyennes ou totaux à l’échelle nationale pour ce même pays (les définitions utilisées peuvent en effet varier, notamment lorsque la collecte des données à l’échelle nationale repose sur une base juridique).

Définitions des indicateurs

Eau

Les districts hydrographiques et leurs sous-unités sont délimités par les États membres conformément à la directive-cadre sur l’eau et sont utilisés pour la gestion des bassins hydrographiques. Certains bassins hydrographiques s’étendent sur plus d’un pays (par exemple le Danube): ce sont les districts hydrographiques internationaux; les bassins hydrographiques qui sont entièrement situés dans un seul pays sont des districts hydrographiques nationaux. Un district hydrographique est une zone terrestre et maritime, composée d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées. Les eaux côtières sont les eaux situées à une distance maximale d’un mille marin de la côte et qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à la limite extérieure d’une eau de transition. Les eaux de transition sont des masses d’eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité avec des eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau douce.

Le prélèvement d’eau désigne le processus de prélèvement d’eau à partir d’une source. À des fins statistiques, dans l’Union, les prélèvements d’eau correspondent à la somme des volumes d’eaux de surface et d’eaux souterraines prélevés à des fins d’utilisation. Les eaux souterraines constituent une réserve d’eau douce située en dessous de la surface terrestre, plus précisément dans les fissures et espaces des sols, sables et rochers. Les eaux de surface correspondent aux eaux qui s’écoulent ou qui stagnent à la surface de la masse terrestre sous la forme de voies d’eau naturelles (fleuves et rivières, ruisseaux et lacs) et artificielles (canaux industriels, d’irrigation et de navigation, réseaux d’évacuation et réservoirs artificiels).

Les eaux résiduaires sont les eaux qui n’ont plus de valeur immédiate au regard de la finalité pour laquelle elles ont été utilisées ou produites, en raison de leur qualité, de leur quantité ou du moment de leur production. Toutefois, les eaux usées d’un utilisateur peuvent représenter une source d’approvisionnement potentielle pour un autre utilisateur dans un autre lieu.

Déchets

Le terme «déchet» peut désigner toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Les déchets municipaux sont les déchets collectés par les autorités municipales ou en leur nom et éliminés au moyen de systèmes de gestion des déchets. Ils se composent principalement des déchets produits par les ménages, mais comprennent également les déchets similaires provenant de sources telles que les commerces, les bureaux et les institutions publiques. Dans les États membres offrant une couverture complète (à l’échelle nationale), le volume total de déchets municipaux produits est égal au volume total de déchets municipaux collectés. Dans les pays dont les systèmes de collecte ne couvrent pas l’intégralité du territoire, des estimations sont faites concernant les déchets produits dans les zones non couvertes.

Les déchets municipaux peuvent être traités de différentes manières: mise en décharge, incinération, recyclage ou compostage. La mise en décharge désigne le dépôt de déchets sur la surface terrestre ou leur enfouissement, y compris dans des décharges spécialement conçues, et le stockage temporaire de plus d’un an. L’incinération est une méthode d’élimination des déchets par combustion; on parle d’incinération avec récupération d’énergie lorsque l’énergie générée durant le processus de combustion est maîtrisée et réutilisée, par exemple pour la production d’électricité. Le recyclage des déchets désigne toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique. Le compostage est un procédé biologique qui soumet les déchets biodégradables à la décomposition anaérobie ou aérobie et qui donne un produit pouvant être utilisé sur la terre ou dans le cadre du processus de fabrication de milieux de culture enrichis.

Contexte

Au cours des dernières décennies, l’Union a adopté de nombreux textes législatifs en matière de protection de l’environnement, qui ont contribué à une baisse significative de diverses formes de pollution de l’air, de l’eau et des sols. En parallèle, l’Union cherche à protéger les habitats naturels: près d’un cinquième du territoire de l’Union est en effet constitué de zones naturelles protégées.

La directive-cadre sur l'eau et un plan d'action pour la sauvegarde des ressources en eau de l'Europe

Introduite en 2000, la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) adopte une approche intégrée de la politique dans le domaine de l’eau afin de protéger les écosystèmes contre la pollution, les prélèvements excessifs et les changements structurels. Cette directive-cadre est fondée sur le principe selon lequel le meilleur modèle de gestion de l’eau est un système mettant l’accent sur la gestion des bassins hydrographiques— qui sont des unités hydrographiques et géographiques naturelles. Les États membres de l’Union sont encouragés à recenser leurs bassins hydrographiques et à proposer des plans de gestion visant à protéger toutes leurs masses d’eau (y compris les eaux de surface et les eaux souterraines). Une étape importante dans la mise en œuvre de cette législation a été l’adoption par la Commission européenne d’un rapport sur la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques [COM(2012) 670 final].Un plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe [COM(2012) 673 final] a été adopté en novembre 2012. Celui-ci présente une stratégie visant à renforcer la gestion de l’eau au sein de l’Union, qui tient compte des résultats d’un réexamen du cadre sur la politique de l’eau de l’Union et d’un réexamen des politiques concernant la mise en œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques; les questions liées à la rareté de l’eau et à la sécheresse; et un réexamen de la vulnérabilité des ressources environnementales vis-à-vis des effets du changement climatique et des pressions anthropogéniques. L’objectif de ce plan d’action est de veiller à ce qu’une eau de bonne qualité soit disponible dans toute l’Europe en quantité suffisante pour toutes les utilisations légitimes. Il met l’accent sur les changements qui devront être apportés au cadre sur la politique de l’eau de l’Union à l’horizon 2020 et est étroitement lié à la stratégie Europe 2020.

Pour en savoir plus: Water Framework Directive (en anglais); A blueprint to safeguard European water resources (en anglais)

Septième programme d’action pour l’environnement

Les programmes d’action pour l’environnement guident l’évolution de la politique de l’Union en matière d’environnement depuis le début des années 70. Ils ont permis de mieux sensibiliser l’opinion aux questions liées à l’environnement, et des résultats considérables ont été obtenus au cours des 40 dernières années dans un grand nombre de domaines relatives à l’environnement.

Le septième programme d’action pour l’environnement (7e PAE) à l’horizon 2020 — «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (décision no 1386/2013/UE) a été adopté par le Conseil et le Parlement européen le 20 novembre 2013. Il présente une vision de la politique de l’Union en matière d’environnement jusqu’en 2020 et au-delà. Ses objectifs sont d’encourager l’efficacité dans l’utilisation des ressources, d’accélérer la transition vers une économie à faible intensité de carbone, de favoriser la croissance durable et de créer des «emplois verts» — autant d’objectifs conçus de manière à faire en sorte que l’Union devienne un lieu où la vie est meilleure et plus saine.

Le 7e PAE possède neuf objectifs prioritaires. Les trois premiers sont de nature thématique: protéger la nature et renforcer la résilience écologique; stimuler une croissance durable, efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de carbone; et s’attaquer de manière efficace aux menaces pour la santé liées à l’environnement. Les quatre objectifs suivants portent sur les outils d’application du programme: favoriser une meilleure mise en œuvre de la législation de l’Union en matière d’environnement; veiller à ce que les politiques s'appuient sur les dernières avancées scientifiques; obtenir les investissements nécessaires pour soutenir la politique environnementale et de changement climatique; et améliorer la manière dont les préoccupations et les besoins en matière d’environnement sont reflétés dans les autres politiques. Les deux derniers objectifs concernent la dimension géographique: améliorer la durabilité des villes de l’Union et renforcer l’efficacité de l’Union pour ce qui est de relever les défis régionaux et mondiaux.

Europe 2020

L’Union s’efforce de changer ses modes de consommation et de production. En effet, la croissance durable est l’un des trois principaux piliers de la stratégie de croissance Europe 2020 pour faire de l’Union une « économie intelligente, durable et inclusive». Un élément important de la mise en place d’une économie durable est la transition vers une économie à faible intensité de carbone, et l’un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 porte sur le changement climatique et la durabilité énergétique .Par l’intermédiaire de cet objectif, l’Union vise à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % (voire de 30 % si les conditions le permettent) par rapport à 1990, à produire 20 % de son énergie à partir de sources renouvelables et à augmenter son efficacité énergétique de 20 %.

L’environnement pourrait représenter un moteur important de la croissance économique, en encourageant la mise au point de technologies propres innovantes, en favorisant l’utilisation efficace de l’énergie, en développant l‘écotourisme ou en renforçant l’attractivité des zones naturelles en protégeant les habitats et la biodiversité. En janvier 2011, la Commission européenne a conféré à la politique régionale un rôle vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 [COM(2011) 17 final], en particulier grâce à l’initiative phare en faveur d’«une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (voir l’encadré pour plus de détails). Ces propositions visaient à mettre davantage l’accent sur les investissements dans une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources, tout en améliorant les mécanismes de mise en œuvre des politiques. Afin de contribuer aux objectifs de croissance durable et de la stratégie Europe 2020, trois priorités ont été définies: l’économie à faible intensité de carbone, les services écosystémiques et la biodiversité, et l’éco-innovation.

Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources — une initiative phare de la stratégie Europe 2020

En 2011, la Commission européenne (CE) a adopté une communication lançant une initiative phare intitulée «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» [COM(2011) 21]. Cette initiative favorise la transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources en tant que moyen de parvenir à une croissance durable.Les ressources naturelles sont essentielles au développement économique et à la qualité de vie qui caractérisent l’Europe. Si les modes de consommation actuels persistent, de nombreuses ressources diminueront ou s’épuiseront. Par conséquent, l’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des ressources est considérée comme une initiative clé pour la conservation de ces ressources ainsi que pour garantir la croissance et l’emploi grâce à de nouvelles possibilités économiques susceptibles de donner lieu à des gains de productivité, à une baisse des coûts et à un renforcement de la compétitivité.

L’initiative phare pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources offre un cadre à long terme dans de nombreux domaines d’action, soutenant les programmes des politiques en matière de changement climatique, d’énergie, de transport, d’industrie, de matières premières, d’agriculture, de pêche, de biodiversité et de développement régional.

Pour en savoir plus: Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources — Initiative phare de la stratégie Europe 2020

En mai 2012, la Commission européenne a proposé un partenariat d’innovation européen (PIE) sur l’eau, qui a été approuvé par le Conseil le mois suivant. L’objectif du PIE sur l’eau est de soutenir et de faciliter la recherche de solutions innovantes pour répondre aux nombreux problèmes liés à l’eau, tout en soutenant la croissance économique en mettant ces solutions sur le marché.

Environnement — financement au titre de la politique de cohésion

L’Union européenne encourage la poursuite d’un développement durable intégrant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Elle exige des États membres qu’ils réalisent des évaluations des incidences sur l’environnement dans le cadre de leurs demandes de soutien financier au titre de la politique de cohésion dans des domaines tels que les technologies vertes, le transport durable, l’énergie et l’infrastructure, et qu’ils appliquent des mesures visant à protéger l’eau, l’atmosphère, la biodiversité et la nature. Par conséquent, la politique de cohésion peut jouer un rôle important dans le soutien apporté aux efforts réalisés pour s’adapter au futur changement climatique et réduire au minimum ses effets négatifs au niveau régional, en soutenant à la fois les mesures d’adaptation pour les nouvelles infrastructures et la mise à niveau d’infrastructures existantes.Au cours de la période 2007–2013, l’Union a affecté 104,4 milliards d’euros à des projets dans le domaine de l’environnement, soit 30,3 % de son budget total pour la politique de cohésion; la majeure partie de ces fonds ont été alloués au titre de l’objectif de convergence. Près de la moitié de ce montant a été consacrée à des investissements directs (14,5 %), concernant par exemple la gestion des déchets industriels et ménagers, la gestion et la distribution d’eau potable, le traitement des eaux (résiduaires), la qualité de l’air, la lutte contre la pollution, la réhabilitation de sites industrielles et la promotion de la biodiversité. L’autre moitié a été consacrée à des investissements indirects ayant d’importants effets sur l’environnement (par exemple des projets liés aux transports ou à l’énergie). Les initiatives pour des transports propres — concernant tous les types de transport — représentaient 8,8 % du budget total de la politique de cohésion au cours de la période 2007–2013, tandis que les autres investissements indirects représentaient 7,0 % du total; ce poste budgétaire comprend l’aide aux PME ainsi que les initiatives liées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, à la cogénération et à la gestion de l’énergie.

Pour en savoir plus: Politique de cohésion et environnement

Voir aussi

Informations supplémentaires Eurostat

Visualisation des données

- Eurostat Statistical Atlas (Chapter 12) (en anglais)

Publications

- Energy, transport and environment indicators pocketbook, 2013 edition (en anglais)

- Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat 2010 (en anglais)

- Generation and treatment of municipal waste (SiF 31/2011) (en anglais)

Principaux tableaux

- Déchets (t_env), voir:

- Statistiques sur les déchets (t_env_was)

- Eau (t_env), voir:

- Eau (t_env_wat)

- Statistiques régionales, voir

- Statstiques régionales de l'environnement (t_reg_env)

Base de données

- Statistiques sur les déchets: (env_was)

- Eau (env_wat)

- Statistiques régionales sur l'environnement et l'énergie (reg_env)

Section dédiée

Méthodologie / Métadonnées

- Waste generation and treatment (ESMS metadata file — env_wasgt_esms) (en anglais)

- Water statistics on national level (ESMS metadata file — env_nwat_esms) (en anglais)

Source des données pour les tableaux, graphiques et cartes (MS Excel)

Statistiques sur l’environnement au niveau régional (en anglais)

Statistiques sur l’environnement au niveau régional (en anglais)

Autres informations

- Centre de données environnementales sur les déchets

- Communication «Plan d’action pour la sauvegarde des ressources en eau de l’Europe» [COM(2012) 673 final]

- Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

- Directive 91/271/EEC (en anglais) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

- Rapport sur la mise en œuvre de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) du 23 octobre 2000 concernant les plans de gestion des bassins hydrographiques [COM(2012) 670 final]

- Règlement (CE) no 2150/2002 du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets

- Thematic strategy on the prevention and recycling of waste (en anglais)

Liens externes

- Agence européenne pour l’environnement — Déchets et ressources matérielles

- Agence européenne pour l’environnement — Thèmes et données concernant l’eau

- Base de données d’AQUASTAT sur les ressources en eau et l’utilisation de l’eau

- European Commission — DG Environment — Waste in the EU (en anglais)

- European Commission — DG Environment — Water (en anglais)

- European Federation of National Associations of Water Services (en anglais)

- OECD — Environnement — Managing Water for All (en anglais)

- Organisation mondiale de la santé — Eau

- WISE (Système européen d’information sur l’eau) (en anglais)