Umweltstatistiken auf regionaler Ebene

- Daten von März 2014. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Geplante Aktualisierung des Artikels: Dezember 2015.

Mittels des Statistischen Atlasses von Eurostat können Sie alle Karten interaktiv verwenden (siehe Benutzerhandbuch - auf Englisch).

Dieser Artikel ist Teil einer Reihe von Statistikartikeln auf der Grundlage des Eurostat Jahrbuchs der Regionen. Er enthält Auszüge der regionalen Umweltstatistiken von Eurostat mit Schwerpunkt auf Wasser und Siedlungsabfällen.

Wasser ist eine begrenzt vorhandene Ressource, die für das Leben und wirtschaftliche Aktivitäten unabdingbar ist. In vielen Bereichen hat die Wasserpolitik der Europäischen Union (EU) in den letzten 30 Jahren zu einer deutlich höheren Wasserqualität geführt — sowohl von Küstengewässern, Flüssen und Seen als auch von Leitungswasser.

Der Ansatz der EU für die Abfallwirtschaft stützt sich auf drei Grundsätze: Abfallvermeidung, Wiederverwertung und Wiederverwendung. Die endgültige Entsorgung und die Überwachung sollten ebenfalls optimiert werden.

Das Wohl des Menschen — insbesondere künftiger Generationen — ist mit der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und der Erhaltung der Ökosysteme verbunden. Mit den Strategien zur nachhaltigen Entwicklung soll sichergestellt werden, dass Wirtschaftswachstum und Lebensqualität mit dem Umweltschutz Hand in Hand gehen.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Wasser

Die Wasserressourcen der EU (sowohl in Form von Flüssen und Seen, einschließlich Staubecken, als auch in Form von Grundwasser) werden für zahlreiche wichtige Zwecke genutzt, z. B. für die öffentliche Wasserversorgung (Hygiene, Reinigung, Ernährung usw.), zum Kühlen bei der Energieerzeugung, für den Verkehr (Binnenwasserstraßen) und zur Bewässerung (in der Landwirtschaft). Wasser ist außerdem der Grundbestandteil aquatischer Ökosysteme, die Verschmutzungen filtern und verdünnen, zur Prävention von Überschwemmungen beitragen, das mikroklimatische Gleichgewicht aufrechterhalten und die biologische Vielfalt schützen.

Die Gesundheit der europäischen Wasserkörper (jedes separate und bedeutende Wasserelement, z. B. Flüsse, Seen, Meere, Feuchtgebiete, Staubecken und Grundwasser) wird von den Beschaffenheiten der einzelnen Einzugsgebiete geprägt: klimatische Bedingungen, Grundgestein und Bodentypen usw. beeinflussen Strömung, Chemie und Biologie des Wassers. Auch Aktivitäten des Menschen wirken sich auf Wasserkörper aus: Während beispielsweise die Aufforstung hilft, Wasserressourcen zu schützen, stellen die Urbanisierung oder die Entsorgung von Abwasser typische anthropogene Belastungen dar.

Der Europäischen Umweltagentur (EEA) zufolge konnten in den letzten 20 Jahren bei der Abwasserbeseitigung und der Aufbereitung von industriellen Abfällen, die in die Flusssysteme der EU gepumpt werden, deutliche Fortschritte erzielt werden. Dies hat zu weniger Schadstoffen und einer messbaren Verbesserung der Qualität der Wasserstraßen in der EU geführt. Dennoch ist der Nitratgehalt nach wie vor hoch: In erster Linie ist dies auf intensive landwirtschaftliche Aktivitäten zurückzuführen, die dazu führen, dass überschüssiger Dünger in Wasserkörper abfließt.

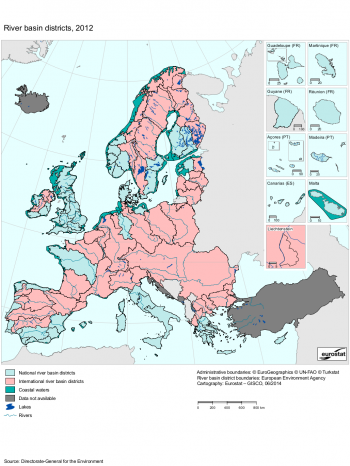

Flussgebietseinheiten

Gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) ist eine Flussgebietseinheit ein „festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten Grundwässern und Küstengewässern besteht“; mit anderen Worten „ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen der gesamte Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder Delta ins Meer gelangt“.

In der EU gibt es 128 ausgewiesene Flussgebietseinheiten, davon sind 49 international. Die Wasserbewirtschaftung nach Flussgebietseinheit ist einer der wichtigsten Aspekte der EU-Wasserpolitik, die sich auf einen ganzheitlichen Ansatz für die Einzugsgebiete von der Quelle bis zum Meer stützt (einschließlich Oberflächengewässer und Grundwasser) statt auf administrative Grenzen. Karte 1 zeigt die wichtigsten Flussgebietseinheiten in der EU, wobei auch zwischen internationalen und nationalen Einzugsgebieten unterschieden wird (es ist zu beachten, dass für die Karten 1–3 dieses Artikels die NUTS-Klassifikation nicht angewendet wird).

Die Einzugsgebiete von Donau, Weichsel und Rhein nehmen gut ein Viertel des Wassers in der EU auf

Zwar gibt es in Europa zahlreiche Flusseinzugsgebiete, die jedoch nach globalen Maßstäben klein sind. Die drei größten Einzugsgebiete in der EU sind die Donau (817 000 km²), die Weichsel (194 000 km²) und der Rhein (170 000 km²), die zusammen gut ein Viertel des Wassers in der EU-28 aufnehmen. Die Donau ist 2860 km lang und der größte Fluss, der ins Schwarze Meer mündet: Sie fließt durch Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien und Rumänien. Ihr Einzugsgebiet deckt auch Teile der Schweiz, Italiens, der Tschechischen Republik, Polens, Sloweniens, der Ukraine, von Moldau, Bosnien und Herzegowina, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie von Montenegro und Albanien ab. Die Weichsel ist (neben der Oder, der Memel u. a.) mit 1 047 km einer der größten Flüsse, die in die Ostsee münden; sie durchquert nur Polen, in ihr Einzugsgebiet fallen jedoch auch Teile von Belarus, der Ukraine und der Slowakei. Der Rhein ist 1 233 km lang und fließt durch die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und die Niederlande in die Nordsee (neben der Elbe, der Loire und dem Duero stellt er eine der größten Flussgebietseinheiten dar, die in den Atlantik und die Nordsee münden); sein Einzugsgebiet deckt auch Teile von Italien, Luxemburg und Belgien ab. Zu den größten Flussgebietseinheiten, die ins Mittelmeer münden, zählen die Rhone, der Ebro und der Po.

Jede Flussgebietseinheit kann in kleinere, nationale Teileinheiten aufgeteilt werden. Wo beispielsweise der Rhein durch Deutschland fließt, sind neun separate Teileinheiten festgelegt, also kleinere Einzugsgebiete, die einen Teil des Rheins bilden oder letztlich in den Rhein münden. Dazu zählen: der Bodensee/Alpenrhein, der Hochrhein, der Oberrhein, der Neckar, der Main, die Mosel-Saar, der Mittelrhein, der Niederrhein und das Rheindelta.

Wasserentnahme nach Flussgebietseinheit

Wasserentnahme ist die (dauerhafte oder vorübergehende) Ableitung von Wasser aus Flüssen, Seen, Kanälen, Staubecken oder aus Grundwasserschichten. Wasserressourcen müssen sorgfältig bewirtschaftet werden, um für die Menschen den Zugang zu erschwinglichem und sicherem Trinkwasser und zu sanitärer Versorgung sicherzustellen, während gleichzeitig darauf geachtet werden muss, dass der Umfang der Entnahme ökologisch nachhaltig bleibt. Die rasche Zunahme der Grundwasserentnahme beispielsweise, die in den letzten 40 Jahren in Teilen von Europa in Regionen verzeichnet wurde, in denen die Oberflächenwasserressourcen nicht ausreichend sind, kann zu einem Absinken des Grundwasserspiegels oder dem Verschwinden von Feuchtlebensräumen führen. Die für die Wasserbewirtschaftung zuständigen Behörden in der EU bemühen sich daher, zu kontrollieren, wie viel Wasser wo und wann (saisonale Schwankungen) entnommen wird. Die Wasserentnahme kann zwar für die Wasserressourcen eine erhebliche Belastung bedeuten, doch ein Großteil des Wassers, das zur Versorgung von Haushalten, Industrie oder Landwirtschaft genutzt wird, wird in die Wasserkörper zurückgeführt (wenn auch bisweilen als Abwasser mit Qualitätseinbußen).

(in Mio. Kubikmetern) - Quelle: Eurostat (env_watabs_rb)

In fast allen Teilen Europas kann die allgemeine Wasserentnahme und Nutzung von Wasserressourcen langfristig gesehen als nachhaltig betrachtet werden. Bestimmte Regionen werden jedoch möglicherweise mit Problemen im Zusammenhang mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Dies trifft insbesondere auf Teile von Südeuropa zu, wo die Effizienz (beispielsweise im Zusammenhang mit der Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft) gesteigert werden muss, um saisonale Wasserknappheiten zu verhindern. Auf Regionen, die sich durch geringe Niederschlagsmengen, eine hohe Bevölkerungsdichte oder intensive industrielle Tätigkeiten auszeichnen, kommen in den nächsten Jahren möglicherweise ebenfalls Nachhaltigkeitsprobleme zu.

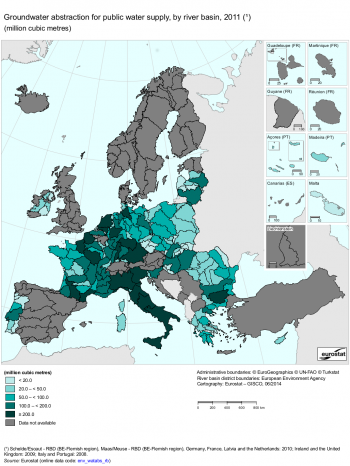

Rund ein Fünftel des in Europa entnommenen Süßwassers insgesamt wird in öffentliche Wasserversorgungssysteme eingespeist — es wird Haushalten, Kleinunternehmen, Hotels, Büros, Krankenhäusern, Schulen und bestimmten Branchen zugeführt. Das entnommene Wasservolumen unterscheidet sich innerhalb der EU deutlich: Diese Unterschiede stehen im Zusammenhang mit den verfügbaren Ressourcen, dem Klima, den lokalen Entnahmemethoden und den Wirtschaftsstrukturen der einzelnen Gebiete. Karte 2 zeigt das Volumen der Entnahme von Grundwasser für die öffentliche Wasserversorgung nach Einzugsgebiet. Sie kann den in Karte 3 dargestellten ähnlichen Informationen zum Volumen der Entnahme von Oberflächenwasser gegenübergestellt werden.

Das meiste Grundwasser zur öffentlichen Wasserversorgung wurde in der Flussgebietseinheit des Po (Norditalien) entnommen

Im Fall der Einzugsgebiete, zu denen Daten vorliegen, wurde das meiste Grundwasser zur öffentlichen Wasserversorgung in Italien entnommen. Das Einzugsgebiet des Po, das in Norditalien von Westen nach Osten verläuft, wies bei weitem das größte Volumen von für die öffentliche Wasserversorgung entnommenem Grundwasser auf: im Jahr 2008 rund 2,26 Mrd. m³. Neben der öffentlichen Wasserversorgung von Großstädten wie Torino und Milano wird das Wasser aus der Flussgebietseinheit des Po auch zur Energieerzeugung (und Kühlung), in der Industrie und in der Landwirtschaft in einer der am dichtesten besiedelten und wirtschaftlich am besten entwickelten Regionen Italiens verwendet.

Die Grundwasserentnahme ist auch bei anderen italienischen Flussgebietseinheiten verhältnismäßig hoch

Der südliche Apennin, der mittlere Apennin und die Ostalpen — alle in Italien gelegen — waren die einzigen anderen Flussgebietseinheiten in der EU mit einem Grundwasserentnahmevolumen von mindestens einer Milliarde m³. Diese verhältnismäßig hohen Zahlen spiegeln bis zu einem gewissen Grad die geologischen Beschaffenheiten des italienischen Hoheitsgebiets wider, die häufig die Speicherung von Grundwasser in Grundwasserleitern begünstigen.

Neben den vorstehend genannten vier italienischen Flussgebietseinheiten gab es 15 weitere Einzugsgebiete in der EU, aus denen mindestens 200,0 Mio. m³ Grundwasser für die öffentliche Wasserversorgung entnommen wurden (in der Regel im Jahr 2010). Diese sind in Karte 2 in der dunkelsten Schattierung dargestellt. Sie konzentrierten sich auf Westeuropa (häufig Teileinheiten der Flussgebietseinheiten von Rhein), doch auch Seine und Garonne zählten dazu. Jeweils fünf dieser 15 Flussgebietseinheiten befinden sich in Deutschland und Frankreich, zwei in den Niederlanden, zwei weitere in Italien sowie eine in Bulgarien.

(in Mio. Kubikmetern) - Quelle: Eurostat (env_watabs_rb)

(in Kubikmetern pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_watabs_r2), (env_wat_abs) und (demo_r_d2jan)

(in Kubikmetern pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_watabs_r2), (env_wat_abs) und (demo_r_d2jan)

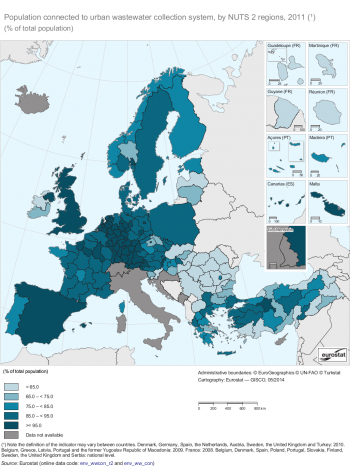

(% der Gesamtbevölkerung) - Quelle: Eurostat (env_wwcon_r2) und (env_ww_con)

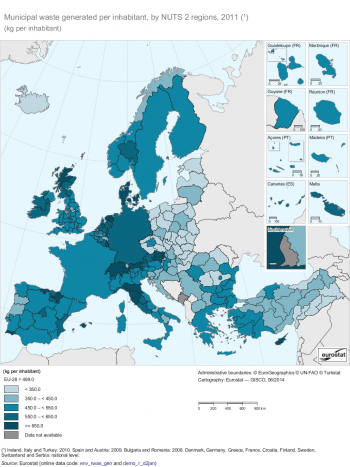

(kg pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_rwas_gen) und (demo_r_d2jan)

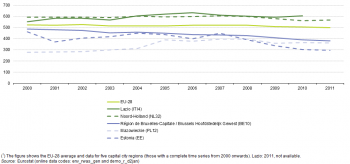

(kg pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_rwas_gen) und (demo_r_d2jan)

(kg pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_rwas_gen), (env_wasmun) und (demo_r_d2jan)

((kg pro Einwohner) - Quelle: Eurostat (env_rwas_gen) und (demo_r_d2jan)

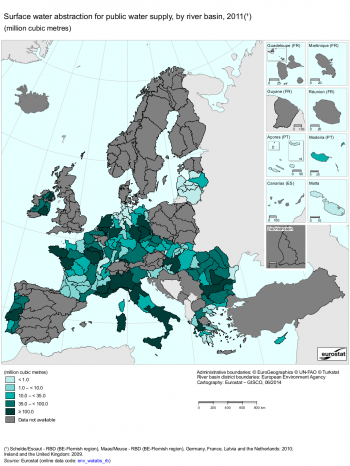

Karte 3 zeigt, dass das Volumen der Oberflächenwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung häufig geringer war als das entsprechende Volumen der Grundwasserentnahme. In der Flussgebietseinheit des Po beispielsweise war zwar die Oberflächenwasserentnahme verhältnismäßig hoch (229,7 Mio. m³ für die öffentliche Wasserversorgung im Jahr 2008, das elfthöchste Volumen in der EU), doch entsprach das Volumen nur einem Zehntel des Volumens der Grundwasserentnahme.

Dem Niederrhein (Deutschland) wurde das größte Volumen an Oberflächenwasser für die öffentliche Wasserversorgung entnommen

Im Fall der Flussgebietseinheiten, zu denen Daten vorliegen, wurde das meiste Oberflächenwasser, das zur öffentlichen Wasserversorgung dient, in der deutschen Flussgebietseinheit des Niederrheins entnommen (624,7 Mio. m³ im Jahr 2010). Diese war eine von 26 Flussgebietseinheiten in der EU, in denen mindestens 100,0 Mio. m³ Wasser entnommen wurden; diese Einzugsgebiete sind in Karte 3 in der dunkelsten Schattierung dargestellt. Die 26 Flussgebietseinheiten mit dem größten Volumen der Oberflächenwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung verteilten sich über 12 verschiedene EU-Mitgliedstaaten, wobei sich — wie schon bei der höchsten Grundwasserentnahme — die meisten davon in Frankreich, Deutschland und Italien befanden.

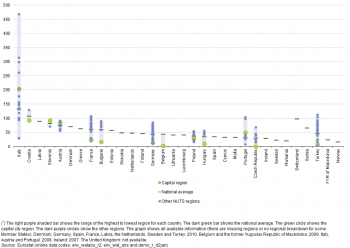

Wasserentnahme nach NUTS-Region

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen Informationen zur Grund- und Oberflächenwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung auf Grundlage von Regionen der NUTS-Ebene 2 (nicht von Einzugsgebieten). Die Grundwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung pro Einwohner fiel für eine Reihe italienischer Regionen sehr hoch aus. Tatsächlich war die Grundwasserentnahme pro Einwohner in keiner anderen Region der übrigen EU-Mitgliedstaaten höher als der Durchschnitt für alle italienischen Regionen zusammen.

Die Grundwasserentnahme pro Einwohner war in der süditalienischen Region Molise am höchsten …

Beim Volumen der Grundwasserentnahme pro Einwohner unterschieden sich die italienischen Regionen untereinander deutlich (siehe Abbildung 1). Am meisten Grundwasser wurde in den bevölkerungsreichen Regionen der NUTS-Ebene 2 (wie Lombardia, Lazio, Campania und Veneto) entnommen. Die Höchstwerte der Wasserentnahme pro Einwohner wurden jedoch in den südlichen Regionen Molise, Basilicata und Abruzzo sowie in den nördlichen Regionen Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste und Provincia Autonoma di Trento verzeichnet. Durchschnittlich 468,4 m³ Grundwasser für die öffentliche Wasserversorgung wurden in Molise im Jahr 2008 pro Einwohner entnommen.

Abgesehen von den italienischen Regionen war die Grundwasserentnahme pro Einwohner in der kroatischen Region Jadranska Hrvatska am höchsten (129,1 m³). Die französischen Regionen Bourgogne und Languedoc-Roussillon und die portugiesische Região Autónoma dos Açores waren die einzigen weiteren Regionen der NUTS-Ebene 2 (für die Daten zur Verfügung standen), in denen die Grundwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung bei über 100,0 m³ pro Einwohner lag. Auch in zwei osttürkischen Regionen (Agri, Kars, Igdir, Ardahan und Van, Mus, Bitlis, Hakkari) wurde dieser Wert überschritten.

… während die Oberflächenwasserentnahme in der süditalienischen Region Basilicata die höchsten Werte aufwies

Abbildung 2 zeigt die Oberflächenwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung nach Regionen der NUTS-Ebene 2. Die höchsten Wasserentnahmewerte pro Einwohner wurden in den italienischen Regionen Basilicata (236,1 m³) und Sardegna (150,2 m³) sowie in der portugiesischen Region Algarve (178,0 m³) verzeichnet. Die bulgarischen Regionen Yugozapaden (Hauptstadtregion) und Yugoiztochen sowie die portugiesische Região Autónoma da Madeira waren die einzigen weiteren Regionen der NUTS-Ebene 2 (für die Daten zur Verfügung standen), in denen die Oberflächenwasserentnahme für die öffentliche Wasserversorgung bei über 100,0 m³ pro Einwohner lag. Während in den Hauptstadtregionen häufig weniger Grundwasser entnommen wurde als im nationalen Durchschnitt, galt allgemein das Gegenteil für die Entnahme von Oberflächenwasser; dies traf insbesondere auf Bulgarien und Ungarn zu.

Kommunales Abwasser

Die Verschmutzung von Flüssen, Seen und Grundwasser wird wie die Wasserqualität allgemein vom Menschen beeinflusst. Um die Menge und Bandbreite von Schadstoffen zu senken, die mit Abwasser in die Umwelt eingeleitet werden, hat die EU Rechtsvorschriften über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Richtlinie 91/271/EWG) erlassen. Karte 4 enthält Informationen zum Anteil der Bevölkerung mit Anschluss an Kanalisationen für kommunales Abwasser (Kanalsysteme unabhängig von der Verfügbarkeit einer Behandlungseinrichtung (Erst- bis Drittbehandlung) und des Transports mit Abwassertankfahrzeugen).

Die gesamte Bevölkerung von Praha und von Malta war an Kanalisationen für kommunales Abwasser angeschlossen

Es ist nicht weiter überraschend, dass die höchsten Anschlussraten an Kanalisationen für kommunales Abwasser in dicht besiedelten Regionen und insbesondere Hauptstadtregionen verzeichnet wurden. Im Allgemeinen gab es bei den Anschlussraten eine Kluft zwischen Ost und West: Die höchsten Anschlussraten wurden in der Regel in westeuropäischen Regionen beobachtet. Nichtsdestoweniger war die gesamte Bevölkerung (100,0 %) der tschechischen Hauptstadtregion Praha im Jahr 2011 an Kanalisationen für kommunales Abwasser angeschlossen, ebenso wie die Bevölkerung von Malta (auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst). In 52 weiteren Regionen (für die Daten zur Verfügung standen) waren mindestens 95,0 % der Bevölkerung an Kanalisationen für kommunales Abwasser angeschlossen (in Karte 4 in der dunkelsten Schattierung dargestellt). Viele dieser Regionen lagen in Deutschland und den Niederlanden (für beide Mitgliedstaaten wurden Daten aus dem Jahr 2010 zugrunde gelegt), während für Spanien (Daten sind nur auf nationaler Ebene und für das Jahr 2010 verfügbar) und Luxemburg (auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst) ebenfalls Raten von mindestens 95,0 % verzeichnet wurden. Auch in den meisten Regionen in Frankreich (Daten aus dem Jahr 2008) und Österreich (Daten aus dem Jahr 2010) waren die Anschlussraten recht hoch.

In 19 Regionen der NUTS-Ebene 2 war der Anteil der Bevölkerung, der an Kanalisationen für kommunales Abwasser angeschlossen war, niedriger als 65,0 % (in Karte 4 in der hellsten Schattierung dargestellt). Darunter waren 12 Regionen, in denen weniger als die Hälfte der Bevölkerung an Kanalisationen angeschlossen war, unter anderem Lettland (auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst; Daten aus dem Jahr 2009); die irische Region Border, Midland and Western; sechs der acht rumänischen Regionen der NUTS-Ebene 2; die vier französischen Überseeregionen (Daten aus dem Jahr 2008). Es ist zu beachten, dass für einige der Mitgliedstaaten, die der EU 2004 oder später beitraten, Übergangszeiträume für die Umsetzung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser gelten und dass bei den niedrigen Anschlussraten in Osteuropa davon ausgegangen wird, dass diese in den kommenden Jahren steigen, sobald Investitionen in neue Anlagen getätigt werden.

Siedlungsabfälle

Siedlungsabfälle bestehen zu einem Großteil aus Abfällen aus Haushalten, können aber auch ähnliche Abfälle von Kleinunternehmen und öffentlichen Einrichtungen enthalten, die von kommunalen Behörden gesammelt werden; nicht enthalten sind Abfälle aus der Kanalisation sowie Bau- und Abbruchabfälle.

Das gesamte Siedlungsabfallaufkommen in einem Land hängt vom Grad der Urbanisierung, den Konsumgewohnheiten, dem Haushaltseinkommen und dem Lebensstil ab. Zunehmender Wohlstand wird im Allgemeinen mit einem steigenden Konsum verbunden, der in der Regel zu einem höheren Siedlungsabfallaufkommen (mit einem höheren Anteil an Kunststoffen und Metallen) führt. Das Siedlungsabfallaufkommen pro Einwohner bietet einen Anhaltspunkt für potenzielle Belastungen von Umwelt und Gesundheit, z. B. durch die Verunreinigung von Boden und Wasser oder durch eine schlechte Luftqualität.

Das Siedlungsabfallaufkommen pro Einwohner betrug an der Algarve durchschnittlich 838,4 kg …

Pro Einwohner der EU-28 fiel 2011 im Durchschnitt ein Siedlungsabfallaufkommen von 499,0 kg an. In 17 Regionen stieg diese Zahl auf 650,0 kg oder mehr pro Einwohner (in Karte 5 in der dunkelsten Schattierung dargestellt). Am höchsten war das Siedlungsabfallaufkommen an der Algarve (Portugal) — durchschnittlich 838,4 kg pro Einwohner im Jahr 2011. Dabei ist zu beachten, dass diese Region stark touristisch geprägt ist und die Gäste den Durchschnittswert des Siedlungsabfallaufkommens pro Einwohner anheben dürften. Die portugiesische Region mit dem zweithöchsten Siedlungsabfallaufkommen pro Einwohner war die Hauptstadtregion Lisboa (542,0 kg). Zu den übrigen 16 Regionen, in denen das Siedlungsabfallaufkommen bei 650,0 kg oder mehr pro Einwohner lag, zählten 4 Regionen in den Niederlanden, jeweils 3 Regionen in Spanien und Österreich, 2 Regionen in Italien sowie eine Region im Vereinigten Königreich. Auch Dänemark (Daten sind nur auf nationaler Ebene verfügbar), Luxemburg und Zypern (beide auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst) fielen in diese Kategorie.

… und damit fast 4,5-mal so viel wie die Einwohner der polnischen Region Świętokrzyskie

In 30 Regionen der EU wurden verhältnismäßig wenig Abfälle erzeugt (in Karte 5 in der hellsten Schattierung dargestellt). Die Regionen befanden sich ausschließlich in Osteuropa und den Baltischen Mitgliedstaaten, die Regionen reichten von der Tschechischen Republik über Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei bis nach Estland und Lettland (beide auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst). Die südöstliche polnische Region Świętokrzyskie verzeichnete die kleinste Menge an Siedlungsabfällen: durchschnittlich 188,6 kg pro Einwohner im Jahr 2011. Sie war die einzige Region der NUTS-Ebene 2 in der EU, in der weniger als 200,0 kg Siedlungsanfälle pro Einwohner anfielen.

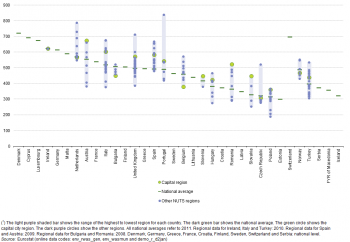

Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des durchschnittlichen Siedlungsabfallaufkommens pro Einwohner in der EU-28 sowie in fünf Hauptstadtregionen (unter den Hauptstadtregionen wurden diejenigen ausgewählt, für die eine längere Zeitreihe vorliegt). Aus der Abbildung geht hervor, dass das durchschnittliche Siedlungsabfallaufkommen pro Einwohner in der EU-28 zwischen 2000 und 2011 um 24 kg gefallen ist. Dieser Rückgang trat zum größten Teil gegen Ende des betrachteten Zeitraums auf: Im Jahr 2008 lag das durchschnittliche Siedlungsabfallaufkommen in der EU-28 noch bei 520 kg pro Einwohner. Der 2009 beobachtete deutliche Rückgang sowie der geringere Rückgang in den Jahren 2010 und 2011 sind vermutlich zumindest teilweise auf einen geringeren Konsum infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise zurückzuführen. Unter den fünf in Abbildung 3 gezeigten Hauptstadtregionen wurde der stärkste Rückgang im Zeitraum 2000–2011 in Estland verzeichnet (auf dieser Analyseebene als einzelne Region zusammengefasst). In der italienischen und der polnischen Hauptstadtregion wurde hingegen ein Anstieg des Siedlungsabfallaufkommens pro Einwohner beobachtet.

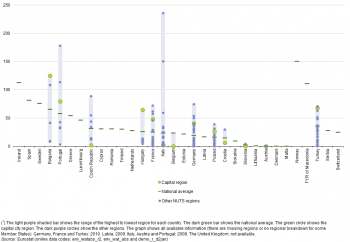

In den meisten Hauptstadtregionen wurden mehr Siedlungsabfälle pro Einwohner behandelt als durchschnittlich auf nationaler Ebene der meisten EU-Mitgliedstaaten, für die Daten verfügbar waren (siehe Abbildung 4). Dies kann mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße zusammenhängen, da der Anteil an Single-Haushalten in Hauptstädten verhältnismäßig hoch ist (in Einpersonenhaushalten fallen allgemein mehr Produkte und Verpackungen pro Einwohner an als in Mehrpersonenhaushalten). Die Hauptstadtregionen Wien, Bucureşti - Ilfov, Zahodna Slovenija und Bratislavský kraj verzeichneten die größten Mengen an behandelten Siedlungsabfällen pro Einwohner bei den Regionen Österreichs bzw. Rumäniens, Sloweniens oder der Slowakei. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest und Yugozapaden die niedrigsten Mengen an behandelten Siedlungsabfällen bei den Regionen in Belgien bzw. Bulgarien, und auch in der Tschechischen Republik und in den Niederlanden fielen die Zahlen für die Hauptstadtregionen geringfügig niedriger aus als der jeweilige nationale Durchschnitt. Es ist jedoch anzumerken, dass Abfälle nicht immer in derselben Region behandelt werden, in der sie anfallen.

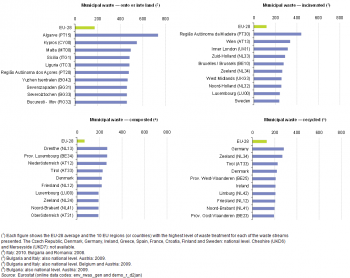

Die Menge und die Zusammensetzung von Siedlungsabfällen für die endgültige Beseitigung je nach Behandlungsart hängen von den jeweiligen nationalen Abfallbewirtschaftungsverfahren ab. Die EU ist bestrebt, die Abfallmengen auf Deponien zu senken und den Abfallanteil, der wiederverwertet oder kompostiert wird, anzuheben. Abbildung 5 zeigt die bei vier Abfallströmen anfallende Abfallmenge: Die Informationen gelten für die EU-28 im Durchschnitt und die zehn Regionen mit den größten Mengen an behandelten Abfällen bei den vier Abfallströmen; dabei wurden die Regionen betrachtet, für die Daten verfügbar waren.

Die Algarve und mehrere Inselregionen bevorzugten Deponien zur Behandlung ihrer Siedlungsabfälle, …

Die größten Mengen an Abfällen, die auf dem oder im Boden abgelagert wurden, fielen durchgehend in den südlichen und östlichen Regionen an. Im Jahr 2011 wurden an der Algarve durchschnittlich 736,1 kg Abfall pro Einwohner auf diese Weise behandelt — ein Wert, der 4,2-mal so hoch war wie der Durchschnittswert der EU-28. Auch in den Inselregionen Zypern, Malta, Sizilien (Italien) und der Região Autónoma dos Açores (Portugal) war die Deponierung eine gängige Methode der Abfallbehandlung.

… während in dicht besiedelten Regionen die Verbrennung verhältnismäßig weit verbreitet war

In der zweiten autonomen portugiesischen Inselregion, der Região Autónoma da Madeira, wurde eine große Menge an Siedlungsabfällen verbrannt: im Jahr 2011 rund 441,7 kg pro Einwohner — ein Wert, der 3,7-mal so hoch war wie der Durchschnittswert der EU-28. Bei den übrigen Regionen mit einem verhältnismäßig hohen Abfallverbrennungsaufkommen handelte es sich häufig um dicht besiedelte Regionen, wo verhältnismäßig hohe Grundstückspreise die Errichtung von Deponien für Kommunen unter Umständen unerschwinglich machen; dazu gehörten die Hauptstadtregionen Wien, Inner London und Bruxelles / Brussels.

Verhältnismäßig hoher Kompostierungs- und Wiederverwertungsanteil in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Österreich

In Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Österreich wurde der größte Anteil der Siedlungsabfälle kompostiert und wiederverwertet. Dies ist an den Regionen abzulesen, die in den letzten beiden Kategorien in Abbildung 5 genannt werden. In der niederländischen Region Drenthe wurden im Jahr 2011 pro Einwohner 268,6 kg Siedlungsabfälle kompostiert (ein Wert, der vier-mal so hoch war wie der Durchschnittswert der EU-28). Neben dieser Region werden noch drei weitere niederländische Regionen in der Liste der zehn EU-Regionen mit dem höchsten Kompostierungsanteil aufgeführt. In Deutschland (Daten sind nur auf nationaler Ebene verfügbar) wurden durchschnittlich 283,0 kg Siedlungsabfälle pro Einwohner wiederverwertet — ein Wert, der 2,2-mal so hoch war wie der Durchschnittswert der EU-28.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Fragebogen zu regionalen Umweltstatistiken

Regionale Umweltstatistiken können zur Entwicklung, Umsetzung, Überwachung und Auswertung der EU-Umweltpolitik herangezogen werden, insbesondere bei Umweltaktionsprogrammen. Diese Tätigkeiten werden von der Generaldirektion Umwelt (auf Englisch) in Partnerschaft mit der Europäischen Umweltagentur (EEA) durchgeführt. Die in diesem Artikel vorgestellten Daten beschränken sich auf regionale Statistiken zu Wasser und Siedlungsabfällen, für die in der Regel die Datenverfügbarkeit recht gut ist.

Die vorgestellten Daten wurden über einen regionalen Umweltfragebogen erhoben, wobei Eurostat die Koordinierung übernahm. Die Erhebung dieser Daten erfolgte auf Aufforderung der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der Europäischen Kommission.

Im Jahr 2010 wurde eine erste Pilotstudie durchgeführt, der im zweiten Halbjahr 2012 ein umfassenderer regionaler Umweltfragebogen folgte. Aus 24 EU-Mitgliedstaaten, 2 EFTA-Ländern und 3 Kandidatenländern gingen Antworten darauf ein. Bei der Verfügbarkeit der Statistiken bestehen zwischen den Ländern und bezüglich der verschiedenen Themen, zu denen Informationen erhoben wurden, erhebliche Unterschiede.

Der regionale Umweltfragebogen bezieht sich auf zwei Arten subnationaler Statistiken. Zum einen werden Daten mit regionaler Aufschlüsselung erhoben, in der Regel auf der NUTS-Ebene 2 (auch wenn einige EU-Mitgliedstaaten Daten auf der NUTS-Ebene 1 bereitgestellt haben). Zum anderen werden ausgewählte Wasserstatistiken nach einer Klassifikation von Flussgebietseinheiten und ihren zugehörigen Teileinheiten erhoben, die sich auf die in der EU-Wasserrahmenrichtlinie festgelegten hydrologischen Gebiete stützt.

Die Bereitstellung der Antworten auf den Fragebogen beruhte auf einem „Gentlemen’s Agreement“. Die Abdeckung nach Umweltbereich weist erhebliche Unterschiede auf, und die in diesem Artikel vorgestellten Informationen wurden abhängig von der Verfügbarkeit nach Bereich ausgewählt. Auf der NUTS-Ebene 2 sind Daten für 73 % der Regionen (Wasser) bzw. für 87 % der Regionen (Siedlungsabfälle) verfügbar. Bei den Bereichen, mit denen sich dieser Artikel nicht befasst, sah die Datenerfassung nach Regionen wie folgt aus: 52 % bei Umweltschutzausgaben, 14 % bei verkehrsbezogenen Indikatoren, 30 % bei energiebezogenen Indikatoren und 47 % bei der Bodennutzung. Bei den nach Flussgebietseinheit und den zugehörigen Teileinheiten erhobenen Wasserstatistiken wurden 67 % erfasst.

Es ist zu beachten, dass sich die Harmonisierung der Begriffe und Definitionen für regionale Umweltstatistiken noch in der Entwicklungsphase befindet und daher bei folgenden Vergleichen Vorsicht geboten ist: beim Vergleich von regionalen Daten zwischen Ländern sowie beim Vergleich von regionalen Daten eines bestimmten Landes mit dem nationalen Gesamtwert bzw. dem Durchschnitt desselben Landes (die Definitionen von Letzterem können sich unterscheiden, insbesondere, wenn für die nationale Datenerhebung eine Rechtsgrundlage besteht).

Indikatordefinitionen

Wasser

Flussgebietseinheiten und ihre Teileinheiten werden von den EU-Mitgliedstaaten gemäß der Wasserrahmenrichtlinie festgelegt; sie werden für die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten herangezogen. Einige Einzugsgebiete erstrecken sich über mehrere Länder (beispielsweise die Donau); diese gelten als internationale Flussgebietseinheit, während eine Flussgebietseinheit in einem einzigen Land als nationale Flussgebietseinheit bezeichnet wird. Flussgebietseinheiten sind definiert als festgelegtes Land- oder Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten Grundwässern und Küstengewässern besteht. Küstengewässer sind definiert als das eine Seemeile lange Gebiet ab der Küste, gegebenenfalls bis zur äußeren Grenze eines Übergangsgewässers. Übergangsgewässer sind definiert als die Oberflächenwasserkörper in der Nähe von Flussmündungen, die aufgrund ihrer Nähe zu Küstengewässern einen gewissen Salzgehalt aufweisen, aber im Wesentlichen von Süßwasserströmungen beeinflusst werden.

Wasserentnahme ist die Entnahme von Wasser aus einem Wasservorkommen; zu statistischen Zwecken ist sie in der EU definiert als die Summe von Grundwasser und Oberflächenwasser, das zur Nutzung entnommen wird. Grundwasser ist unterirdisches Süßwasser, insbesondere in Spalten und Leerräumen in Erde, Sand und Fels. Oberflächensüßwasser fließt über die Oberfläche einer Landmasse oder ruht darauf, entweder in Form natürlicher Wasserstraßen (Flüsse, Ströme, Bäche und Seen) oder künstlicher Wasserstraßen (Kanäle für die Bewässerung, Industrie und Schifffahrt, Entwässerungssysteme und künstliche Staubecken).

Abwasser ist Wasser, das für den Zweck, für den es genutzt oder infolgedessen es erzeugt wurde, aufgrund seiner Qualität, Quantität oder des Zeitpunkts seines Auftretens nicht mehr von unmittelbarem Wert ist. Das Abwasser eines Nutzers kann von einem anderen Nutzer an einem anderen Ort zur Wasserversorgung eingesetzt werden.

Abfälle

Abfälle können als Stoffe oder Gegenstände definiert werden, die der Besitzer wegwirft, wegwerfen will oder muss. Siedlungsabfälle bestehen aus Abfällen, die von oder im Auftrag von kommunalen Behörden gesammelt und über Abfallbewirtschaftungssysteme entsorgt werden. Siedlungsabfälle setzen sich in erster Linie aus Abfällen aus Haushalten zusammen, können jedoch auch ähnliche Abfälle von Geschäften, Büros und öffentlichen Einrichtungen beinhalten. In den EU-Mitgliedstaaten, in denen eine vollständige (nationale) Erfassung gewährleistet ist, entspricht das Gesamtvolumen des Siedlungsabfallaufkommens dem Gesamtvolumen der gesammelten Siedlungsabfälle. Für die Länder, in denen die Abfallsammelsysteme nicht das gesamte Gebiet abdecken, werden Schätzungen bezüglich des Abfallaufkommens in den Gegenden vorgenommen, die nicht abgedeckt werden.

Die Behandlung von Siedlungsabfällen kann wie folgt klassifiziert werden: Deponierung, Verbrennung, Wiederverwertung oder Kompostierung. Bei der Deponierung werden Abfälle auf dem oder im Boden abgelagert; dazu gehören auch speziell konstruierte Deponien und die vorübergehende Lagerung von über einem Jahr. Bei der Verbrennung werden Abfälle über eine Feuerungsanlage entsorgt. Die Verbrennung mit Energierückgewinnung wird die beim Verbrennungsvorgang frei werdende Energie wieder nutzbar gemacht, z. B. zur Stromerzeugung. Bei der Wiederverwertung von Abfällen werden Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen aufbereitet (die entweder dem ursprünglichen oder einem anderen Zweck dienen). Dazu gehört auch die Aufbereitung von organischen Materialien, jedoch nicht die Energierückgewinnung. Die Kompostierung ist ein biologischer Prozess, bei dem biologisch abbaubare Abfälle aerob oder anaerob abgebaut werden und dessen Ergebnis ein Erzeugnis ist, das auf Landflächen ausgebracht wird oder in den Herstellungsprozess angereicherter Nährsubstrate einfließt.

Kontext

In den letzten Jahrzehnten hat die EU zahlreiche verschiedene Rechtsvorschriften im Bereich Umwelt verabschiedet, die dazu beigetragen haben, dass verschiedene Formen der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung deutlich zurückgegangen sind. Gleichzeitig bemüht sich die EU um den Schutz natürlicher Lebensräume — mindestens ein Fünftel des Hoheitsgebiets der EU ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Die Wasserrahmenrichtlinie und ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen

In der im Jahr 2000 erlassenen Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) ist ein integrierter Ansatz für die Wasserpolitik verankert, dessen Kernstück der Schutz von Ökosystemen vor Verschmutzung, unmäßiger Entnahme und strukturellen Veränderungen ist. Sie basiert auf der Prämisse, dass das beste Modell für die Wasserbewirtschaftung ein System ist, das sich auf die Bewirtschaftung von Einzugsgebieten konzentriert — natürlichen geografischen und hydrologischen Einheiten. Die EU-Mitgliedstaaten werden aufgefordert, ihre Einzugsgebiete festzulegen und Bewirtschaftungspläne zum Schutz all ihrer Wasserkörper vorzulegen (einschließlich Oberflächengewässer und Grundwasser). Einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung dieser Richtlinie stellte die Bewertung der Umsetzung der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete (COM(2012) 670 final) durch die Europäische Kommission dar.Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen (COM(2012) 673 final) wurde im November 2012 verabschiedet. Er bietet eine Strategie zur Stärkung der Wasserbewirtschaftung in der EU und integriert die Ergebnisse einer Überprüfung des EU-Wasserpolitikrahmens sowie einer Politiküberprüfung zu folgenden Aspekten: der Umsetzung von Bewirtschaftungsprogrammen für die Einzugsgebiete, der Herausforderung in Zusammenhang mit Wasserknappheit und Dürre, der Anfälligkeit von Umweltressourcen gegenüber Auswirkungen des Klimawandels und vom Menschen geschaffenen Belastungen. Er zielt darauf ab, die Verfügbarkeit von Wasser guter Qualität in ganz Europa in ausreichenden Mengen für alle rechtmäßigen Verwendungszwecke sicherzustellen. Der Schwerpunkt des Blueprints liegt auf den Änderungen, die bis 2020 am EU-Wasserpolitikrahmen vorzunehmen sind; er ist außerdem eng mit der Strategie Europa 2020 verbunden.

Weitere Informationen: Water Framework Directive (auf Englisch); A blueprint to safeguard European water resources (auf Englisch)

Siebtes Umweltaktionsprogramm

Seit den frühen 1970ern spielen Umweltaktionsprogramme eine führende Rolle bei der Entwicklung der EU-Umweltpolitik: Durch sie wurden Umweltthemen besser bekannt, und sie haben dazu geführt, dass in den letzten 40 Jahren große Erfolge in vielen unterschiedlichen Umweltbereichen verbucht werden konnten.

Das Siebte Umweltaktionsprogramm (7. UAP) für die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (Beschluss Nr. 1386/2013/EU) wurde am 20. November 2013 vom Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet und bietet eine Perspektive für die EU-Umweltpolitik bis 2020 und darüber hinaus. Es verfolgt die nachstehend aufgeführten Ziele, mit denen die EU ein besserer und gesünderer Ort zum Leben werden soll: die Förderung von mehr Ressourceneffizienz, die Beschleunigung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft, die Stimulierung von nachhaltigem Wachstum und die Schaffung von grünen Arbeitsplätzen.

Mit dem 7. UAP werden neun prioritäre Ziele verfolgt. Die ersten drei sind thematischer Natur: Schutz, Erhaltung und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme; Förderung eines ressourceneffizienten, umweltschonenden und wettbewerbsfähigen CO2-armen Wachstums; Schutz vor umweltbezogenen Gesundheitsrisiken. Der Schwerpunkt der nächsten vier Ziele liegt auf den Instrumenten, mit denen das Programm realisiert werden soll: bessere Umsetzung des Umweltrechts der EU; Sicherstellen, dass die Politk von wissenschaftlichen Spitzenleistungen profitiert; Gewährleistung der zur Unterstützung der Umwelt- und Klimapolitik erforderlichen Investitionen; Verbesserung bei der Einbeziehung von Umweltbelangen und -erfordernissen in andere Politikbereiche. Die beiden letzten Ziele betreffen die räumliche Dimension: Förderung der Nachhaltigkeit der Städte in der EU; Verbesserung der Fähigkeit der EU, wirksam auf internationale Umwelt- und Klimaprobleme einzugehen.

Europa 2020

Die EU ist bemüht, ihre Konsum- und Produktionsmuster zu verändern. Nachhaltiges Wachstum ist in der Tat auch eine der drei Hauptsäulen der Strategie Europa 2020, mit der eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft geschaffen werden soll. Das Hauptaugenmerk beim Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft liegt auf dem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft, und eines der fünf Kernziele der Strategie Europa 2020 deckt die Themen Klimawandel und nachhaltige Energiewirtschaft ab. In diesem Zusammenhang will die EU die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 20 % verringern (oder sogar 30 %, wenn die Voraussetzungen stimmen), 20 % der Energie aus erneuerbaren Energiequellen erzeugen und die Energieeffizienz um 20 % steigern.

Die Umwelt hat möglicherweise das Potenzial, eine wichtige Triebkraft des Wirtschaftswachstums zu sein: durch die Unterstützung innovativer sauberer Technologien, die Förderung der effizienten Energienutzung, den Aufbau des Ökotourismus oder die Stärkung der Attraktivität von Naturgebieten durch den Schutz von Lebensräumen und biologischer Vielfalt. Im Januar 2011 legte die Europäische Kommission die Rolle der Regionalpolitik bei der Durchführung der Strategie Europa 2020 (KOM(2011) 17 endgültig) dar, insbesondere im Hinblick auf die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (weitere Informationen siehe Kasten). Mit den Vorschlägen wurden die Förderung einer größeren strategischen Konzentration auf Investitionen in ressourcenschonende und CO2-arme Wirtschaft und gleichzeitig die Verbesserung der Mechanismen zur Verwirklichung der politischen Ziele verfolgt. Als Beitrag zu den Zielen der Strategie Europa 2020 im Bereich nachhaltiges Wachstum wurden drei Prioritäten ermittelt: eine Wirtschaft mit geringem CO2-Ausstoß, Ökosystemdienstleistungen und biologische Vielfalt sowie Ökoinnovation.

Ressourcenschonendes Europa — eine Leitinitiative innerhalb der Strategie Europa 2020

Im Jahr 2011 verabschiedete die Europäische Kommission eine Mitteilung, mit der sie die Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ (KOM(2011) 21 endgültig) vorstellte. Diese Leitinitiative unterstützt die Umstellung auf eine ressourcenschonende und CO2-arme Wirtschaft, um ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen.Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Lebensqualität in Europa hängen von natürlichen Ressourcen ab. Werden die aktuellen Verbrauchsmuster beibehalten, werden viele Ressourcen erschöpft oder aufgebraucht. Eine effizientere Ressourcennutzung gilt daher als wichtige Initiative zur Erhaltung von Ressourcen, als entscheidender Faktor der Wachstums- und Beschäftigungspolitik durch die Eröffnung neuer wirtschaftlicher Perspektiven, die das Potenzial haben, die Produktivität zu steigern, die Kosten zu drosseln und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Leitinitiative für ein ressourcenschonendes Europa gibt einen langfristig angelegten Aktionsrahmen für viele Politikbereiche vor und unterstützt politische Programme in den Bereichen Klimaschutz, Energie, Verkehr, Industrie, Rohstoffe, Landwirtschaft, Fischerei, Biodiversität und regionale Entwicklung.

Weitere Informationen: A resource-efficient Europe — a Europe 2020 initiative (auf Englisch)

Im Mai 2012 schlug die Europäische Kommission eine Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) für Wasser vor, die im darauffolgenden Monat vom Rat gebilligt wurde. Ziel der Europäischen Innovationspartnerschaft für Wasser ist die Förderung und Erleichterung der Entwicklung innovativer Lösungen für die zahlreichen Wasserprobleme sowie die Unterstützung des Wirtschaftswachstums, indem Lösungen auf den Markt gebracht werden.

Umwelt — Finanzmittel im Rahmen der Kohäsionspolitik

Die EU fördert die nachhaltige Entwicklung, wobei wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele integriert werden. Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen, wenn sie im Rahmen von Programmen der Kohäsionspolitik finanzielle Unterstützung für Bereiche wie umweltfreundliche Technologien, nachhaltiger Verkehr und Energie- und Infrastrukturinitiativen oder Maßnahmen zum Schutz von Wasser, Luft, biologischer Vielfalt und Naturschutz beantragen. Die Kohäsionspolitik selbst kann eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Bemühungen spielen, Anpassungen an den künftigen Klimawandel vorzunehmen und seine negativen Auswirkungen auf regionaler Ebene zu minimieren, indem sie sowohl Anpassungsmaßnahmen für neue Infrastrukturen als auch die Umrüstung bestehender Infrastrukturen fördert.Im Zeitraum 2007–2013 wandte die EU insgesamt 104,4 Mrd. EUR für Umweltprojekte auf, was 30,3 % der Gesamtkohäsionsmittel entspricht; die meisten dieser Mittel wurden im Hinblick auf das Ziel „Konvergenz“ bereitgestellt. Knapp die Hälfte dieses Anteils (14,5 %) wurde Direktinvestitionen zugewiesen, beispielsweise im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Hausmüll und Industrieabfällen, der Wasserbewirtschaftung und -verteilung (Trinkwasser), der (Ab-)Wasserwirtschaft, der Luftqualität, Verschmutzungskontrollen, der Sanierung von Industriegeländen oder der Förderung der biologischen Vielfalt. Die andere Hälfte wurde für indirekte Investitionen bereitgestellt, die erhebliche ökologische Folgen haben (z. B. Verkehrs- oder Energieprojekte). Initiativen für den sauberen Verkehr — die alle Verkehrsmittel abdecken — machten 8,8 % des Gesamthaushalts für die Kohäsionspolitik im Zeitraum 2007–2013 aus, während 7,0 % auf sonstige indirekte Investitionen entfielen; zu Letzteren zählen auch die Unterstützung von KMU, Initiativen zu erneuerbaren Energien sowie Initiativen zu Energieeffizienz, Kraft-Wärme-Kopplung und Energiewirtschaft.

Weitere Informationen: Kohäsionspolitik und Umwelt

Siehe auch

- Abfallstatistik

- Municipal waste statistics (auf Englisch)

- Wasserstatistik

Weitere Informationen von Eurostat

Datenvisualisierung

- Eurostat Statistical Atlas (Chapter 12) (auf Englisch)

Veröffentlichungen

- Energy, transport and environment indicators, 2013 edition (auf Englisch)

- Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat 2010 (auf Englisch)

- Generation and treatment of municipal waste (Statistics in focus 31/2011) (auf Englisch)

Haupttabellen

- Abfalle, siehe:

- Abfallstatistik (t_env_was)

- Wasser, siehe:

- Wasser (t_env_wat)

- Regionale Umweltstatitiken (t_reg_env)

Datenbank

- Abfallstatistik (env_was)

- Aufkommen und Behandlung der Abfälle (env_wasgt)

- Wasser (env_wat)

- Regionale Umwelt und Energie statistiken (reg_env)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Waste generation and treatment ESMS-Metadaten-Datei — env_wasgt_esms) (auf Englisch)

- Water statistics on national level (ESMS-Metadaten-Datei — env_nwat_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen, Abbildungen und Karten (MS Excel)

Umweltstatistiken auf regionaler Ebene (auf Englisch)

Umweltstatistiken auf regionaler Ebene (auf Englisch)

Weitere Informationen

- Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) vom 23. Oktober 2000 über Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete (COM(2012) 670 final)

- Mitteilung „Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ (COM(2012) 673 final)

- Richtlinie 2006/118/EG vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

- Richtlinie 91/271/EWG vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser

- Thematic strategy on the prevention and recycling of waste (auf Englisch)

- Umweltdatenzentrum für den Bereich Abfälle

- Verordnung (EG) Nr. 2150 vom 25. November 2002 zur Abfallstatistik

Weblinks

- AQUASTAT database on water resources and uses (auf Englisch)

- Europäische Umweltagentur — Abfall und Materialressourcen — Wichtige Fakten und Botschaften

- Europäische Umweltagentur — Wasser — Wichtige Fakten und Botschaften

- European Commission — DG Environment — Waste in the EU (auf Englisch)

- European Commission — DG Environment — Water (auf Englisch)

- European Federation of National Associations of Water Services (auf Englisch)

- OECD — Environment — Managing Water for All (auf Englisch)

- WISE (Water Information System for Europe) (auf Englisch)

- World Health Organization — Water (auf Englisch)