Archive:Wechselkurse und Zinssätze

- Datenauszug vom April 2017. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank.

Die deutsche Sprachversion dieses Artikels wurde im September 2018 archiviert.

For a more recent article covering its topic see Exchange rates and interest rates (auf Englisch).

Im vorliegenden Artikel werden Wechselkurse und Zinssätze analysiert. Hierbei handelt es sich um einige der am häufigsten aktualisierten Statistiken von Eurostat. Zu beachten ist, dass praktisch alle monetären Daten von Eurostat auf Euro lauten (einschließlich der Statistiken zu Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), die nicht dem Euroraum angehören, und der Daten zu Nichtmitgliedstaaten). Diese Angaben werden aus der Umrechnung der nationalen Währungen in Euro (EUR, siehe Währungscodes) abgeleitet. Deshalb muss bei den meisten Statistiken von Eurostat an mögliche Auswirkungen von Wechselkursschwankungen gedacht werden, wenn ein Ländervergleich von in Euro angegebenen Indikatoren vorgenommen werden soll; dies gilt insbesondere für die Analyse von Zeitreihen.

Dieser Artikel befasst sich zunächst mit der Entwicklung der Wechselkurse in der gesamten EU und mit Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und mehreren Währungen von Nichtmitgliedstaaten, insbesondere dem japanischen Yen, dem Schweizer Franken und dem US-Dollar (ausnahmslos wichtige Reservewährungen). Im zweiten Teil des Artikels geht es um Zinssätze, d. h. um die Kosten der Aufnahme und/oder Vergabe von Krediten. Auf makroökonomischer Ebene werden in der Regel Leitzinssätze von den Zentralbanken festgelegt. Ziel dieses wichtigen geldpolitischen Instruments ist es, Preisstabilität zu gewährleisten und die Inflation zu steuern.

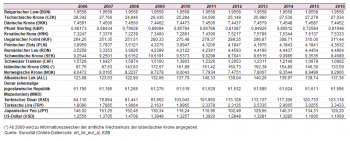

(1 EUR = … Landeswährung)

Quelle: Eurostat (ert_bil_eur_a), EZB

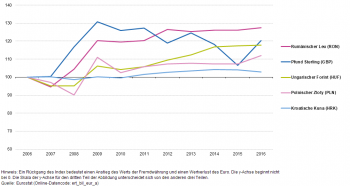

(2006 = 100)

Quelle: Eurostat (ert_bil_eur_a)

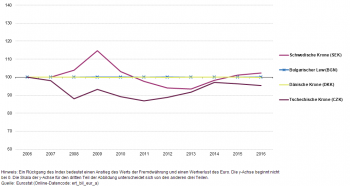

(2006 = 100)

Quelle: Eurostat (ert_bil_eur_a)

(2006 = 100)

Quelle: Eurostat (ert_bil_eur_a)

(2006 = 100)

Quelle: Eurostat (ert_bil_eur_a)

(in %)

Quelle: Eurostat (tec00097), EZB

(in %)

Quelle: Eurostat (tec00035), EZB

(in %)

Quelle: Eurostat (tec00035) und (irt_st_m), EZB

Wichtigste statistische Ergebnisse

Wechselkurse

Tabelle 1 zeigt den Jahresdurchschnitt der Wechselkurse zwischen dem Euro und einer Auswahl europäischer Währungen sowie dem japanischen Yen und dem US-Dollar von 2006 bis 2016. Die Entwicklung dieser Wechselkurse wird in den vier Teilen der Abbildung 1 als Index mit dem Basisjahr 2006 dargestellt (der Wert für 2006 wird gleich 100 gesetzt). So lässt sich besser veranschaulichen, wie sich die Wechselkurse im Zeitverlauf unabhängig von Unterschieden in der Größenordnung der jeweiligen Wechselkurse entwickelt haben.

Die in den verschiedenen Teilen von Abbildung 1 dargestellten Indizes beginnen im Jahr 2006, gegen Ende eines Zeitraums, in dem sich der Euro noch immer von einem historischen Tiefstand gegenüber vielen Währungen erholte.

Die ersten beiden Teile von Abbildung 1 zeigen die Entwicklung der Wechselkurse zwischen dem Euro und den neun Landeswährungen der EU-Mitgliedstaaten, die den Euro nicht eingeführt haben. Es sei darauf hingewiesen, dass dem Euroraum nicht angehörende Staaten ihren Wechselkurs gegenüber dem Euro im Rahmen des Wechselkursmechanismus (WKM II) zur Vorbereitung auf ihren Beitritt zum Euroraum festlegen können. Das erklärt einige der sehr stabilen Wechselkurse gegenüber dem Euro. Dänemark ist zurzeit der einzige Teilnehmer am WKM II. Zwischen 2006 und 2016 war der Euro gegenüber dem rumänischen Leu besonders hoch bewertet (27,4 %). Während der Euro gegenüber dem Pfund Sterling zwischen 2006 und 2009 noch einen hohen Wert hatte, verlor er in den Folgejahren, insbesondere 2014, 2015 und im ersten Halbjahr 2016, an Wert. Im zweiten Halbjahr 2016 (nach der Abstimmung über den Brexit) kehrte sich die Situation um, und der Euro gewann wieder an Wert. Über den gesamten in Abbildung 1 dargestellten Zeitraum verzeichnete der Euro gegenüber dem Pfund Sterling eine Wertsteigerung um 20,2 %. Gegenüber der ungarischen und der polnischen Währung gewann der Euro auch noch mehr als 10 % und gegenüber der kroatischen und der schwedischen Währung etwa 2 bis 3 % an Wert. Der Wechselkurs zwischen dem Euro und den Währungen Bulgariens und Dänemarks blieb im Zeitraum 2006-2016 nahezu unverändert. Dagegen verlor der Euro gegenüber der tschechischen Krone in den meisten Jahren zwischen 2006 und 2011 an Wert, bevor er zwischen 2011 und 2014 wieder anzog, um sowohl 2015 als auch 2016 erneut an Wert zu verlieren; damit belief sich der Wertverlust des Euro im gesamten Zeitraum auf 4,6 %.

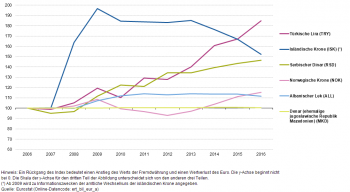

Der dritte Teil von Abbildung 1 zeigt die Entwicklung des Euro gegenüber den Währungen einiger europäischer Nichtmitgliedstaaten. Zwischen 2007 und 2009 verzeichnete der Euro einen starken Wertanstieg gegenüber der isländischen Krone, um dann, abgesehen von einem weiteren Anstieg im Jahr 2013, nach und nach an Wert zu verlieren. 2016 war der Wert des Euro gegenüber der isländischen Krone 52,2 % höher als im Jahr 2006. Eine starke, wenn auch weniger gleichmäßig verlaufende Aufwärtsentwicklung des Euro war auch gegenüber den Währungen der Türkei (Anstieg um 84,8 % zwischen 2006 und 2016) und Serbiens (46,4 %) zu beobachten. Die gleiche Entwicklung in abgeschwächter Form vollzog sich gegenüber dem albanischen Lek (11,6 %). Die Entwicklung gegenüber der norwegischen Krone verlief nicht so gleichmäßig: 2008 und 2009 gewann der Euro leicht an Wert, bevor er in drei aufeinander folgenden Jahren an Wert verlor und dann im Zeitraum 2014-2016 erneut anzog. 2016 war er etwa 15,5 % höher als 2006. In den in Abbildung 1 dargestellten Jahren veränderte sich der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Dinar der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien kaum. Seit 2002 ist der Dinar an den Euro gekoppelt, um Preisstabilität zu erreichen.

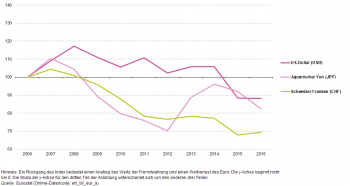

Die Darstellung im vierten und letzten Teil von Abbildung 1 betrifft drei Reservewährungen, die Währung der Schweiz, Japans und der Vereinigten Staaten. 2007 vollzog sich eine deutliche Wertsteigerung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen (10,4 %). Danach verlor der Euro rasch an Wert, zwischen 2007 und 2012 durchschnittlich 9,5 % pro Jahr. Zwischen 2012 und 2014 zog der Wert wieder an (14,5 % pro Jahr), bis sich der Wechselkurs fast wieder auf dem Niveau von 2006 befand. 2015 und insbesondere 2016 verringerte sich der Wert des Euro gegenüber dem Yen jedoch erneut; 2016 war sein Wert gegenüber dem Yen 17,7 % niedriger als 2006. Die Entwicklung des Euro-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar verlief anfangs ähnlich mit einem Anstieg des Euro im Zeitraum 2006-2008 um durchschnittlich 7,6 % pro Jahr. Dann vollzog sich bis 2014 ein schwächerer, dafür aber weniger gleichmäßig verlaufender Wertverlust des Euro (-2,1 % pro Jahr). 2015 fiel der Kurs wesentlich stärker ab (-19,7 %), während 2016 kaum eine Veränderung festzustellen war (-0,2 %). Damit war der Euro gegenüber dem Dollar im Jahr 2016 11,8 % weniger wert als 2006. Gegenüber dem Schweizer Franken waren im Zeitraum 2006-2009 dagegen nur geringe Schwankungen um weniger als 5 % festzustellen. Danach verlor der Euro gegenüber dem Schweizer Franken rasch an Wert. Die Phase relativer Stabilität zwischen 2011 und 2014 war darauf zurückzuführen, dass die Schweizer Zentralbank im September 2011 einen Mindest-Wechselkurs von 1,20 CHF = 1,00 EUR festlegte und so die Wertsteigerung des Schweizer Franken wirksam kappen konnte. Dieser Mindest-Wechselkurs wurde bis zum 15. Januar 2015 aufrecht erhalten. Nach seiner Aufhebung stieg der Schweizer Franken im Tageshandel um 30 %. Der Euro verlor 2015 gegenüber dem Schweizer Franken um 13,7 % an Wert, und trotz eines bescheidenen Wertzuwachses 2016 (2,0 %) war der Wert des Euro gegenüber dem Schweizer Franken in dem Jahr um 30,7 % niedriger als 2006; das entsprach einem durchschnittlichen Rückgang um 3,6 % pro Jahr.

Zinssätze

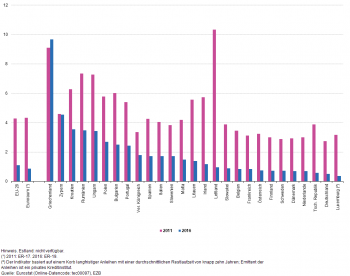

Insgesamt ist festzustellen, dass die Anleiherenditen (siehe Abbildung 2) im (gewichteten) EU-28-Durchschnitt 2016 erheblich niedriger waren als 2011. In einigen EU-Mitgliedstaaten waren die Anleiherenditen 2011 relativ hoch, was mit der Finanzierung ihrer Staatsschulden zusammenhing. In der EU-28 waren die Anleiherenditen 2011 (4,27 %) fast viermal so hoch wie 2016 (1,11 %). Noch größer war die Veränderung im Euroraum, wo die Renditen 2011 (4,34 %) etwa fünfmal so hoch waren wie 2016 (0,86 %). Damit gingen die Anleiherenditen zwischen 2011 und 2016 in der EU-28 um 3,16 Prozentpunkte und im Euroraum um 3,48 Prozentpunkte zurück.

In fast allen EU-Mitgliedstaaten (für Estland liegen keine Daten vor) gingen die Renditen zwischen 2011 und 2016 um mehr als 2,00 Prozentpunkte zurück. Hiervon ausgenommen waren lediglich drei Staaten: Während die Anleiherenditen im Vereinigten Königreich von 3,36 % im Jahr 2011 auf 1,79 % im Jahr 2016 und in Zypern um knapp 0,06 Prozentpunkte auf 4,54 % im Jahr 2016 zurückgegangen sind, verzeichnete Griechenland einen leichten Anstieg (um 0,58 Punkte) auf 9,67 % im Jahr 2016. Griechenland war nicht nur das einzige Land, in dem die Anleiherenditen zwischen 2011 und 2016 gestiegen sind. Von allen EU-Mitgliedstaaten verzeichnete es 2016 auch die weitaus höchsten Renditen; sie waren mehr als doppelt so hoch wie in Zypern, das an zweiter Stelle stand.

Kroatien, Rumänien und Ungarn waren (abgesehen von Zypern und Griechenland) die einzigen EU-Mitgliedstaaten, in denen die Anleiherenditen 2016 mehr als 3,00 % betrugen; in 19 EU-Mitgliedstaaten lagen sie unter 2,00 % (in 12 Mitgliedstaaten unter 1,00 %). Die niedrigsten Renditen der EU-Mitgliedstaaten verzeichneten 2016 Deutschland (0,50 %) und Luxemburg (0,37 %). Den stärksten Rückgang (in Prozentpunkten) der Renditen zwischen 2011 und 2016 verzeichneten Litauen und Irland mit mehr als 4,00 Prozentpunkten sowie Lettland mit dem weitaus stärksten Rückgang um 9,38 Prozentpunkte.

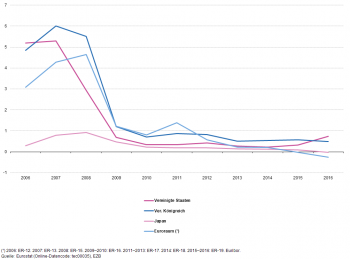

Geldmarktsätze, auch als Interbankensätze bezeichnet, sind die im Direktverkehr zwischen Kreditinstituten berechneten Zinsen. Am Geldmarkt können die Banken mit ihren Überschüssen und Fehlbeträgen handeln. In Abbildung 3 and 4 sind die Dreimonats-Zinssätze im Interbankengeschäft dargestellt. In den vergangenen Jahren erreichten diese Zinssätze um 2007 oder 2008 einen Höchststand. 2009 kam es zu einem sehr schnellen Rückgang, da sich die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise bemerkbar machten. Danach gingen die Interbankensätze weiter zurück, wenn auch sehr viel moderater. Im gesamten Zeitraum 2012-2016 lagen die Interbankensätze für den Euroraum, das Vereinigte Königreich, Japan und die Vereinigten Staaten durchgehend in einer Spanne von -1,00 bis +1,00 % (in Japan galt dies für die gesamte in Abbildung 3 dargestellte Zeitreihe). 2015 fielen die durchschnittlichen Zinssätze für kurzfristige Gelder im Euroraum negativ aus (-0,02 %), und diese Entwicklung setzte sich 2016 weiter fort; zuletzt wurde ein jährlicher Zinssatz von -0,26 % festgestellt.

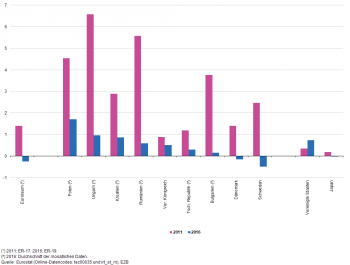

Abbildung 4 zeigt die gleichen Zinssätze für die gleichen Märkte, ergänzt durch Angaben zu den EU-Mitgliedstaaten, die nicht dem Euroraum angehören. Obwohl der stärkste Rückgang der Geldmarktsätze 2009 zu verzeichnen war, waren die Interbankensätze in jedem dieser Mitgliedstaaten 2011 (im Vergleich zu 2016) durchweg höher. Im Euroraum sank der Interbankensatz von 1,39 % im Jahr 2011 auf unter null (-0,26 %) im Jahr 2016, während Schweden und Dänemark auch 2016 negative Sätze verzeichneten. In Japan lag der Jahresdurchschnitt der Interbankensätze 2016 ebenfalls knapp unter null (-0,02 %). In den Vereinigten Staaten verlief die Entwicklung anders. Dort war der Zinssatz 2016 nicht nur positiv (0,74 %), sondern auch höher als 2011 (0,34 %).

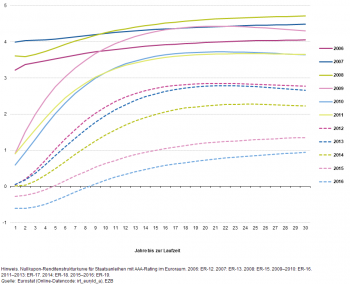

Abbildung 5 zeigt die Euro-Renditestrukturkurve von 2006 bis 2016 für Staatsanleihen mit unterschiedlicher Restlaufzeit bis zum Fälligkeitstag. Wie in Abbildung 3 dargestellt, waren die Renditen kurz vor Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise 2007 oder 2008 relativ hoch. Unabhängig von der Restlaufzeit erreichten die Renditen 2016 einen historischen Tiefststand; Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als neun Jahren verzeichneten negative Renditen und Anleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren boten Renditen von gerade einmal 0,94 %.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Wechselkurse

Eurostat veröffentlicht verschiedene Datensätze zu Wechselkursen. Hierzu werden die statistischen Daten in zwei Hauptgruppen unterteilt:

- bilaterale Wechselkurse zwischen Währungen einschließlich bestimmter Umrechnungsfaktoren für Länder, die den Euro eingeführt haben;

- Indizes effektiver Wechselkurse.

Bilaterale Wechselkurse werden im Verhältnis zum Euro angegeben, wobei sie vor 1999 im Verhältnis zur Europäischen Währungseinheit (ECU) erfasst wurden. Am 1. Januar 1999 wurde die ECU im Verhältnis 1:1 durch den Euro ersetzt. Seitdem sind die Landeswährungen der zum Euroraum gehörenden Länder Untereinheiten des Euro mit unwiderruflich festem Umrechnungskurs gegenüber dem Euro. Seit 2009 wird der offizielle Wechselkurs gegenüber der isländischen Krone (ISK) zu Informationszwecken angegeben.

Ab 1974 liegen Tageswechselkurse für eine Vielzahl von Währungen vor. Von diesen Tageskursen werden Monats- und Jahresdurchschnitte abgeleitet, die auf den Kursen der Handelstage basieren. Alternativ dazu werden auch Monats- und Jahresendkurse veröffentlicht.

Zinssätze

Zinssätze informieren über die Kosten bzw. den Preis der Kreditaufnahme oder den Gewinn der Mittelvergabe. Sie werden in der Regel als jährlicher Prozentsatz ausgedrückt, auch wenn die Dauer der Kreditvergabe bzw. Kreditaufnahme zwischen einem Tag und mehreren Jahren betragen kann. Zinssätze werden entweder nach der Dauer der Kreditvergabe bzw. Kreditaufnahme oder nach den beteiligten Transaktionspartnern (Unternehmen, Verbraucher, Staaten oder Banken) untergliedert.

Langfristige Zinssätze sind ein Konvergenzkriterium für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Um dieses Kriterium zu erfüllen, darf der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz in einem EU-Mitgliedstaat nicht mehr als zwei Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in jenen – höchstens drei – Mitgliedstaaten liegen, die auf dem Gebiet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben. Die langfristigen Zinssätze basieren (unter Berücksichtigung der in den einzelnen Ländern geltenden Definitionen) auf den Renditen langfristiger Staatsanleihen (oder vergleichbarer Wertpapiere) auf dem Sekundärmarkt vor Abzug der Steuern mit einer Restlaufzeit von ungefähr zehn Jahren.

Eurostat veröffentlicht auch eine Reihe kurzfristiger Zinssätze mit unterschiedlichen Laufzeiten (Tagesgeld, 1 bis 12 Monate). Eine Renditestrukturkurve oder Laufzeitstruktur der Zinssätze bildet das Verhältnis der marktüblichen Vergütung (Zinssätze) zur verbleibenden Laufzeit von Staatsanleihen ab.

Kontext

Zinssätze, Inflationsraten und Wechselkurse beeinflussen sich gegenseitig in hohem Maße. Die Wechselwirkung zwischen diesen wirtschaftlichen Faktoren wird häufig durch weitere Faktoren wie die Höhe der Staatsverschuldung, die Stimmung auf den Finanzmärkten, die Terms of Trade, politische Stabilität und die Wirtschaftsleistung insgesamt noch komplexer.

Wechselkurse sind der Preis oder Wert einer Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung. Die Währungen von Ländern mit relativ stabilen und niedrigen Inflationsraten erfahren tendenziell eine Wertsteigerung, da ihre Kaufkraft im Vergleich zu anderen Währungen zunimmt; höhere Inflationsraten führen hingegen in der Regel zu einer Wertminderung der Landeswährung. Gewinnt eine Währung gegenüber einer anderen an Wert, verteuern sich die Ausfuhren des betreffenden Landes, während die Einfuhren billiger werden.

Alle Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion haben das Recht, den Euro einzuführen. Ein EU-Mitgliedstaat, der dem Euroraum beitreten will, muss nicht nur zwei Jahre lang einen stabilen Wechselkurs vorweisen (im Rahmen der Teilnahme am WKM II), sondern noch weitere Kriterien einhalten; sie betreffen die Zinssätze, das Haushaltsdefizit, die Inflationsrate und das Verhältnis von Schuldenstand zu BIP.

Durch die Einführung einer gemeinsamen Währung sind die Wechselkurse zwischen den Ländern des Euroraums entfallen. Die beteiligten Länder erhoffen sich Vorteile durch den Wegfall der Währungstauschkosten und niedrigere Transaktionskosten sowie mehr Handel und Investitionen durch den größeren Markt des Euroraums. Zudem erhöht die Verwendung einer einheitlichen Währung die Preistransparenz für die Verbraucher im gesamten Euroraum.

Mit der Einführung der gemeinsamen Währung durch zwölf EU-Mitgliedstaaten – Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Finnland – wurden ab dem 1. Januar 2002 Banknoten und Münzen in Umlauf gebracht. Als nächstes Land trat Slowenien Anfang 2007 dem Euroraum bei. Zypern und Malta folgten am 1. Januar 2008, die Slowakei am 1. Januar 2009, Estland am 1. Januar 2011, Lettland am 1. Januar 2014 und Litauen am 1. Januar 2015. Damit nutzen jetzt 19 Mitgliedstaaten den Euro als gemeinsame Währung.

Die Zentralbanken versuchen, sowohl die Inflation als auch die Wechselkurse durch geldpolitische Maßnahmen zu beeinflussen. Als wichtigstes Instrument steht ihnen dabei die Festsetzung der Leitzinssätze zur Verfügung. Mit dem Beitritt zum Euroraum räumt jeder EU-Mitgliedstaat der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zuständigkeit einer unabhängigen Behörde für die Aufrechterhaltung der Preisstabilität durch geldpolitische Maßnahmen ein. Seit 1999 setzt die EZB Referenzzinssätze fest und verwaltet die Währungsreserven im Euroraum. Die EZB hat Preisstabilität als Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) für den Euroraum von nahe, aber unter 2 % gegenüber dem Vorjahr definiert (siehe Artikel über Verbraucherpreisindizes – Inflation und vergleichende Preisniveaus). Die geldpolitischen Entscheidungen trifft der EZB-Rat, der alle sechs Wochen (früher monatlich) zusammentritt, um die wirtschaftlichen und monetären Entwicklungen und die Risiken für die Preisstabilität zu analysieren und zu bewerten und auf dieser Grundlage über die angemessene Höhe der Leitzinssätze zu entscheiden.

Siehe auch

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Eurostatistics – Data for short-term economic analysis – Nr. 9/2016 (auf Englisch)

Haupttabellen

- Wechselkurse (t_ert), siehe:

- ECU/EUR-Wechselkurse gegen Landeswährungen (tec00033)

- Euro/nationale Währung – Wechselkurse (teimf200)

- Realer effektiver Wechselkurs – 37 Handelspartner (tsdec330)

- Realer effektiver Wechselkurs – 42 Handelspartner (teimf250)

- Zinssätze (t_irt), siehe:

- Euro-Renditestrukturkurven nach Laufzeit (1, 5 und 10 Jahre) (teimf060)

- Konvergenzkriterium der WWU – Jährliche Daten (tec00097)

- Langfristige Rendite öffentlicher Anleihen (teimf050)

- Tagesgeldsatz (teimf100)

- Dreimonatszinssätze (teimf040)

- Kurzfristige Zinssätze: Tagesgeldsätze (tec00034)

- Kurzfristige Zinssätze: Dreimonatszinssätze im Interbankengeschäft (tec00035)

Datenbank

- Bilaterale Wechselkurse (ert_bil)

- Indizes der effektiven Wechselkurse (ert_eff)

- Wechselkurse – Historische Daten (ert_h)

- Euro-Renditestrukturkurven (irt_euryld)

- Langfristige Zinssätze (irt_lt)

- Kurzfristige Zinssätze (irt_st)

- Zinssätze – Historische Daten (irt_h)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Bilaterale Wechselkurse (ESMS-Metadaten-Datei – ert_bil_esms) (auf Englisch)

- Umrechnungsfaktoren für Eurofix-Zeitreihen in Euro/ECU (ESMS-Metadaten-Datei – ert_bil_conv_esms) (auf Englisch)

- Indizes der effektiven Wechselkurse (ESMS-Metadaten-Datei – ert_eff_esms) (auf Englisch)

- Wechselkurse ehemaliger Landeswährungen des Euroraums (ESMS-Metadaten-Datei – ert_h_eur_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Weitere Informationen

- Verordnung (EG) Nr. 2866/98 des Rates vom 31. Dezember 1998 über die Umrechnungskurse zwischen dem Euro und den Währungen der Mitgliedstaaten, die den Euro einführen

Weblinks

Zentralbanken in der Europäischen Union

- Europäische Zentralbank

- Belgien: Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique

- Bulgarien: Българската народна банка

- Tschechische Republik: Česká národní banka

- Dänemark: Danmarks Nationalbank

- Deutschland: Deutsche Bundesbank

- Estland: Eesti Pank

- Irland: Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

- Griechenland: Τράπεζα της Ελλάδος

- Spanien: Banco de España

- Frankreich: Banque de France

- Kroatien: Hrvatska narodna banka

- Italien: Banca d'Italia

- Zypern: Kεντρική Τπάπεζα της Κύπρου

- Lettland: Latvijas Banka

- Litauen: Lietuvos bankas

- Luxemburg: Banque Centrale du Luxembourg

- Ungarn: Magyar Nemzeti Bank

- Malta: Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

- Niederlande: De Nederlandsche Bank

- Österreich: Österreichische Nationalbank

- Polen: Narodowy Bank Polski

- Portugal: Banco de Portugal

- Rumänien: Banca Naţională a României

- Slovenia: Banka Slovenije

- Slowakei: Národná banka Slovenska

- Finnland: Suomen Pankki/Finlands Bank

- Schweden: Sveriges Riksbank

- Vereinigtes Königreich: Bank of England

Ausgewählte Zentralbanken außerhalb der Europäischen Union

- China: Bank of China

- Japan: Bank of Japan

- Vereinigte Staaten: Federal Reserve

Bank for international settlements:

- Websites von Zentralbanken und Währungsbehörden (auf Englisch)