Archive:Statistiken über Forschung und Innovation auf regionaler Ebene

Datenauszug vom März/April 2019.

Aktualisierung des Artikels geplant: Dezember 2020.

Highlights

In der EU gab es im Jahr 2016 drei Regionen mit einer FuE-Intensität von mehr als 6,00 %: die belgische Region Prov. Brabant Wallon (6,43 %) sowie die deutschen Regionen Stuttgart (6,17 %) und Braunschweig (10,36 %).

Im Jahr 2016 waren fast 5 % aller Beschäftigten in Inner London - West in der Forschung tätig. Dieser Anteil war mit Ausnahme von zwei der anderen Regionen doppelt so hoch wie in allen anderen Regionen der EU.

Investitionen in Forschung und Innovation haben das Potenzial, das tägliche Leben von Millionen von Menschen sowohl innerhalb der Europäischen Union (EU) als auch anderswo auf der Welt zu verbessern, indem sie dazu beitragen, einige der größten gesellschaftlichen und generationsbedingten Herausforderungen zu bewältigen. Tatsächlich werden die Errungenschaften von Forschung und Innovation zunehmend zu einem wichtigen Bestandteil unseres täglichen Lebens: Sie tragen zur Eindämmung von Umweltbedrohungen bei, helfen, Lebensmittel sicherer zu machen, treiben die Entwicklung neuer Medikamente voran und liefern eine Reihe von Technologien für die Bereiche Kommunikation und Unterhaltung.

Die EU ist bei der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse weltweit führend: Als offenster Forschungsraum überhaupt ist sie für Forscher aus aller Welt zugänglich und arbeitet in Drittländern mit zahlreichen internationalen Partnern zusammen. Es wird jedoch oft behauptet, dass Europa mit einem Innovationsdefizit konfrontiert sei. Dies ist nicht darauf zurückzuführen, dass es an neuen Ideen oder Entdeckungen fehlt, sondern zeigt vielmehr, dass Erfindungen nicht erfolgreich genug verbreitet/vermarktet und in neue Markt- und Wachstumschancen umgesetzt werden.

Im Jahr 2015 hat die Europäische Kommission die folgenden drei politischen Hauptziele zur Förderung von Forschung und Entwicklung in der EU bekannt gegeben:

- Offene Innovation – die Öffnung des Innovationsprozesses für Menschen mit Erfahrung auf anderen Gebieten (als Hochschule und Wissenschaft), verbunden mit der Hoffnung, dies zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen nutzen zu können, mit denen neue Märkte erschlossen werden.

- Offene Wissenschaft – die Art und Weise, wie wissenschaftliche Forschung vermittelt wird, soll durch einen neuen Ansatz geändert werden, der darauf basiert, Erkenntnisse und Informationen zu verbreiten, sobald sie zur Verfügung stehen, und Ergebnisse nicht erst am Ende des Forschungsprozesses in wissenschaftlichen Fachzeitschriften zu publizieren.

- Offenheit gegenüber der Welt – Förderung der internationalen Zusammenarbeit in der Forschergemeinde, sodass Europa Zugang zu den neuesten Erkenntnissen erhält, die besten Talente für sich gewinnen und Geschäftsmöglichkeiten in aufstrebenden Märkten entwickeln kann.

Im Jahr 2018 wurde daraufhin die Mitteilung „Eine erneuerte Europäische Agenda für Forschung und Innovation: Europas Chance, seine Zukunft zu gestalten“ (COM(2018) 306 final) vorgelegt. Darin wurde hervorgehoben, dass in Forschung und Innovation investiert werden muss, indem maßgebliche öffentliche Investitionen sichergestellt werden, indem die EU-Mitgliedstaaten dabei unterstützt werden, ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) zu maximieren und indem die private Investitionstätigkeit angeregt wird (z. B. durch InvestEU und VentureEU (auf Englisch)); ferner soll ein einfacherer Rechtsrahmen geschaffen und die Vergabe öffentlicher Aufträge für innovative Lösungen gefördert werden.

Innovation ist ein zentrales Merkmal aller kohäsionspolitischen Programme und verringert gleichzeitig die zwischen den Regionen in der EU auf dem Gebiet der Innovation bestehenden Unterschiede. Im laufenden Haushaltszeitraum (2014-2020) konzentrieren sich die Investitionen aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) auf die vier thematischen Schwerpunktbereiche Forschung und Innovation, digitale Agenda, Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und CO2-arme Wirtschaft. Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (EFSI) bilden den Hauptpfeiler der Investitionsoffensive für Europa zur Förderung der regionalen Verteilung unverzichtbarer öffentlicher Investitionen, und zwar unter anderem durch die Unterstützung nachhaltiger Projekte sowie kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU).

In diesem Kapitel werden statistische Informationen vorgestellt und damit die regionalen Entwicklungen einer Reihe von Indikatoren für Forschung und Innovation in der EU einschließlich folgender Themenbereiche analysiert: FuE-Intensität, Anzahl der Forscher sowie Anteil der Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (HRST).

Full article

Forschungs- und Entwicklungsintensität

Forschung, Fachwissen und Innovationsfähigkeit hängen von einer ganzen Reihe von Faktoren ab, wie der zugrunde liegenden Unternehmenskultur, der regionalen Infrastruktur, der Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung, der Qualifikation der Arbeitskräfte, der Mobilität der Forscher, der Dienste zur Innovationsförderung sowie der Technologietransfermechanismen oder Finanzquellen.

Die Forschung und Entwicklung (FuE) – schöpferische Arbeit zur Erweiterung des Kenntnisstandes und Entwicklung neuer Anwendungsmöglichkeiten – ist an sich tendenziell in Clustern konzentriert. In forschungsintensiven Regionen liegen oft Hochschuleinrichtungen sowie Standorte für industrielle Tätigkeiten im Spitzentechnologiebereich und wissensbasierte Dienstleistungen, die Start-ups und hochqualifizierte Arbeitskräfte anziehen, was der Wettbewerbsfähigkeit dieser Regionen noch weiter zugutekommt.

Die Strategie Europa 2020 soll die EU zu einer „intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wirtschaft“ machen. Was die FuE-Intensität betrifft, so sollen die FuE-Ausgaben bis 2020 mindestens 3,00 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU-28 erreichen. Dieses Gesamtziel wird in nationale Ziele aufgeschlüsselt, die auf der Position der einzelnen EU-Mitgliedstaaten und den Vereinbarungen zwischen der Europäischen Kommission und den nationalen Regierungen beruhen. Die nationalen Ziele reichen von 0,50 % des BIP in Zypern über 3,76 % des BIP in Österreich bis hin zu 4,00 % des BIP in den traditionell FuE-intensiven Mitgliedstaaten Finnland und Schweden; für das Vereinigte Königreich wurde kein nationales Ziel festgelegt.

Fast die Hälfte der FuE-Ausgaben der EU wurde in nur 27 Regionen getätigt

Zu den Bruttoinlandsaufwendungen für FuE (GERD) gehören Forschungsaufgaben, die von Unternehmen, Hochschulen sowie staatlichen und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck getätigt werden. Im Jahr 2017 wurden diese Ausgaben für die gesamte EU-28 mit 317,1 Mrd. EUR beziffert, was wiederum FuE-Ausgaben von durchschnittlich 620 EUR pro Einwohner ergibt. Die FuE-Intensität der EU-28 lag bei 2,06 % (vorläufige Angaben) und damit deutlich unter der Europa-2020-Zielvorgabe. Diese Entwicklung entsprach einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2,04 % im Jahr 2016) und bestätigte einen langsamen allmählichen Aufwärtstrend bei dieser Quote. Die FuE-Intensität belief sich nämlich vor einem Jahrzehnt im Jahr 2007 auf 1,77 %.

Diese ungleiche Verteilung der Innovationstätigkeit wird daran deutlich, dass 2016 fast die Hälfte der in der EU-28 getätigten innerbetrieblichen FuE-Ausgaben auf nur 27 der 266 NUTS-2-Regionen entfielen, für die Daten verfügbar waren (siehe Karte 1). Nur in diesen Regionen betrugen die FuE-Ausgaben für mehr als 3,0 Mrd. EUR. Neun davon befanden sich in Deutschland (Daten aus dem Jahr 2015), vier in Frankreich (Daten aus dem Jahr 2013), je drei in Italien und im Vereinigten Königreich, je zwei in Spanien, den Niederlanden und Schweden sowie je eine Region in Dänemark und Österreich. Diese absoluten Zahlen verdeutlichen, wo sich in der EU Cluster wissenschaftlicher und technologischer Spitzenleistungen gebildet haben. Bei den drei Regionen mit den höchsten FuE-Ausgaben handelt es sich um:

- die französische Hauptstadtregion Île-de-France (18,7 Mrd. EUR; Daten aus dem Jahr 2013);

- die süddeutsche Region Stuttgart (12,2 Mrd. EUR; Daten aus dem Jahr 2015) und

- eine weitere Region in Süddeutschland, Oberbayern (10,5 Mrd. EUR; Daten aus dem Jahr 2015).

Die höchste FuE-Intensität wurde in der norddeutschen Region Braunschweig verzeichnet

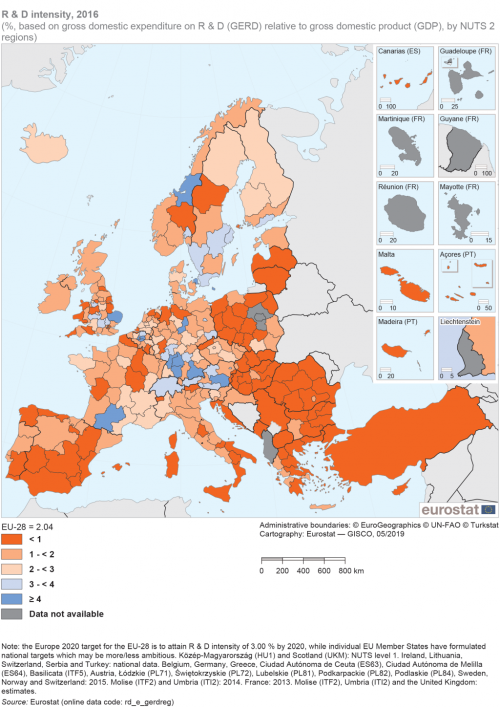

Im Gegensatz dazu bietet Karte 1 einen relativen Vergleich und trägt den unterschiedlichen Größen der Regionen (gemessen an ihrem BIP) Rechnung. Die Regionen, in denen die Quote bei der FuE-Intensität das in der Strategie Europa 2020 gesetzte Ziel von 3,00 % übertraf, sind blau schattiert: Sie lagen hauptsächlich in Deutschland, Österreich, Belgien, der südlichen Hälfte des Vereinigten Königreichs und Schweden. Bei einem genaueren Blick zeigt sich, dass in nur elf NUTS-2-Regionen die FuE-Intensität 2016 über 4,0 % lag, unter anderem in

- fünf Regionen in Deutschland, wobei die höchsten Anteile auf Braunschweig (10,36 %; Daten aus dem Jahr 2015) und Stuttgart (6,17 %; Daten aus dem Jahr 2015) entfielen, und

- in zwei Regionen in Belgien, Prov. Brabant Wallon (6,43 %; Daten aus dem Jahr 2015) und Prov. Vlaams-Brabant (4,26 %; Daten aus dem Jahr 2015), welche die Hauptstadtregion umgeben.

Die beiden deutschen Regionen mit den höchsten Quoten bei der FuE-Intensität, Braunschweig und Stuttgart, sind beide durch Cluster innovativer Automobilhersteller, Ingenieure und Zulieferer gekennzeichnet. In der Region Braunschweig liegt Wolfsburg (Hauptsitz des Volkswagen-Konzerns), in der Region Stuttgart sind unter anderem die Hauptsitze von Bosch, Mercedes-Benz und Porsche beheimatet.

In ähnlicher Weise waren einige der anderen Regionen mit den höchsten Quoten bei der FuE-Intensität auch durch Forschungscluster gekennzeichnet, die sich auf bestimmte Aktivitäten konzentrierten, z. B. auf pharmazeutische Erzeugnisse in Belgien, Automobil- und Umwelttechnologie-Cluster in der Steiermark (Österreich) oder Luft- und Raumfahrtcluster in Midi-Pyrénées (Frankreich).

(basierend auf den Bruttoinlandsaufwendungen für FuE (GERD) im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (rd_e_gerdreg)

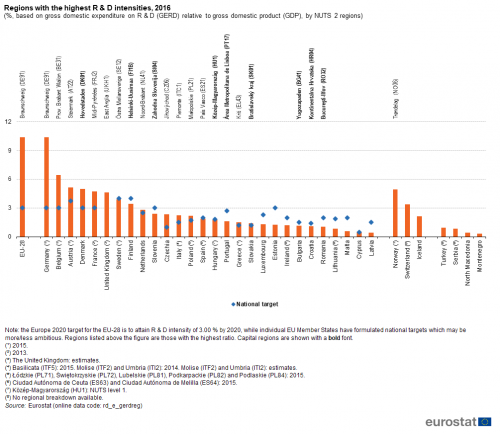

Abbildung 1 zeigt – für jeden EU-Mitgliedstaat – die in der Strategie Europa 2020 bezüglich der FuE-Intensität gesetzten nationalen Ziele (für das Vereinigte Königreich wurde kein Ziel gesetzt) und die Region mit der höchsten Quote bei der FuE-Intensität. Einer der auffälligsten Aspekte ist die sehr ungleiche Verteilung der Forschungsausgaben: Braunschweig, Prov. Brabant Wallon (und Stuttgart, nicht dargestellt) waren die einzigen Regionen in der EU, in denen die FuE-Intensität mehr als doppelt so hoch war wie das allgemeine Ziel der Strategie Europa 2020 von 3,00 %. Die höchste Quote in Braunschweig (10,36 %; Daten aus dem Jahr 2015) war mehr als 20-mal so hoch wie in Lettland (0,44 %; auf dieser Analyseebene eine Region), wo die niedrigste Quote verzeichnet wurde.

Früher bestand in der EU zwischen Nord und Süd sowie zwischen Ost und West eine deutliche Innovationskluft. Veränderungen im Laufe der Zeit haben zu einer stärker nuancierten Situation geführt, in der sich Cluster wissenschaftlicher und technologischer Spitzenleistungen gebildet haben, die sich in der Umgebung betrieblicher Forschungseinrichtungen, Wissenschaftsparks und Universitäten ansiedeln. Einige Regionen – insbesondere in den östlichen Teilen der EU – haben erhebliche Fortschritte im „Aufholprozess“ erzielt. Ihre erhöhte Investitionsquote spiegelt zumindest teilweise die Internationalisierung der FuE-Investitionen der Wirtschaft wider. Im Jahr 2016 war in fünf Regionen im Osten der EU der Anteil der FuE-Ausgaben im Verhältnis zum BIP höher als 2,00 % (jedoch niedriger als 3,00 %), nämlich in Zahodna Slovenija (Slowenien), Jihovýchod, Praha und Střední Čechy (alle in Tschechien) sowie Małopolskie (Polen).

(basierend auf den Bruttoinlandsaufwendungen für FuE (GERD) im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (rd_e_gerdreg)

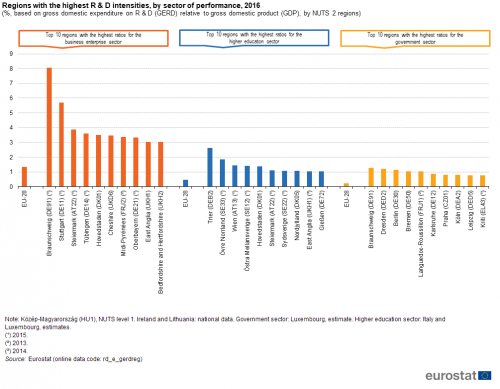

Auf den Hochschulsektor entfiel ein relativ hoher Anteil an den Ausgaben für FuE in mehreren nordischen Regionen, während in einer Reihe deutscher Regionen die Ausgaben relativ stark auf den Sektor Staat konzentriert waren

Wie vorstehend erwähnt, umfassen die Bruttoinlandsaufwendungen für F u E die von Unternehmen, Hochschulen und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck getätigten Ausgaben. Im Jahr 2017 wurden fast zwei Drittel (66,0 %) der innerbetrieblichen Ausgaben für FuE in der EU-28 vom Unternehmenssektor getätigt, während der zweit- und drittgrößte Beitrag vom Hochschulsektor (22,1 % des Gesamtbeitrags) und vom Sektor Staat (11,2 %) geleistet wurden.

Abbildung 2 zeigt eine Analyse der Regionen mit den höchsten Quoten bei der FuE-Intensität nach Leistungssektor. Sie bestätigt die Bedeutung des Unternehmenssektors, was seinen Gesamtbeitrag zur Forschungsleistung in der EU betrifft. Die dafür in diesem Sektor im Verhältnis zum BIP getätigten Ausgaben überstiegen nämlich in zehn Regionen 3,00 %, wobei sich vier dieser Regionen in Deutschland und drei im Vereinigten Königreich befanden. Die bei weitem höchsten Quoten wurden in Braunschweig (8,06 %; Daten aus dem Jahr 2015) und Stuttgart (5,71 %; Daten aus dem Jahr 2015) verzeichnet, was die entscheidende Rolle des Automobilsektors bei der Förderung der gesamten Forschungsleistung des Unternehmenssektors der EU unterstreicht.

Im Jahr 2016 erreichten die FuE-Ausgaben im Hochschulsektor (wieder im Verhältnis zum BIP) mit 2,62 % in der westdeutschen Region Trier ihren Höchstwert. Auch in mehreren nordischen Mitgliedstaaten wurden relativ hohe Quoten verzeichnet, wobei die Hälfte der zehn Regionen mit den höchsten Quoten für diesen Sektor in Dänemark und Schweden (Daten aus dem Jahr 2015) lag.

Den letzten Teil von Abbildung 2 bildet eine Rangliste der FuE-Intensität für den Sektor Staat. Sieben von zehn führenden Regionen befanden sich in Deutschland, was die Bedeutung unterstreicht, die von den jeweiligen deutschen Regierungen der Finanzierung der öffentlichen Forschung beigemessen wurde. Die höchste FuE-Intensität für den Sektor Staat wurde in Braunschweig verzeichnet (1,27 %; Daten aus dem Jahr 2016). Dies war nicht nur für Deutschland, sondern auch für gesamte EU ungewöhnlich, da es in der Regel häufiger vorkam, dass ein relativ hoher Anteil der staatlichen Forschungsausgaben für Regionen mit geringerer Forschungsintensität aufgewendet wurde. Beispiele hierfür waren Dresden und Leipzig in Deutschland, Languedoc-Roussillon in Frankreich (Daten aus dem Jahr 2013) oder Kriti in Griechenland (Daten aus dem Jahr 2015).

(basierend auf den Bruttoinlandsaufwendungen für FuE (GERD) im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (rd_e_gerdreg)

Forscher

Forscher sind direkt mit FuE-Tätigkeiten befasst und definiert als „Wissenschaftler oder Ingenieure, die neue Erkenntnisse, Produkte, Verfahren, Methoden und Systeme konzipieren oder schaffen und die betreffenden Projekte leiten“.

Im Jahr 2015 waren in der EU-28 Schätzungen zufolge 2,86 Millionen Forscher tätig. Geht man einfach von Anzahl der Beschäftigten aus, so hat diese in den letzten Jahren von ursprünglich 2,02 Millionen im Jahr 2005 beständig, nämlich um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr, zugenommen. Bei einer alternativen Arbeitsinputmessung wird die Anzahl der Forscher so angepasst, dass den unterschiedlichen Arbeitszeiten und -mustern Rechnung getragen wird. Stützt man sich auf diese Grundlage, so entsprachen 2016 die in der EU-28 tätigen Forscher 1,89 Millionen Vollzeitäquivalenten (VZÄ), was eine Zunahme um 467 000 innerhalb eines Jahrzehnts (bzw. einem durchschnittlichen Anstieg um 2,9 % pro Jahr) darstellt.

Im Jahr 2016 machten die 1,89 Millionen auf Forschungstätigkeiten entfallenden Vollzeitäquivalente 0,86 % aller Erwerbstätigen der EU-28 aus. Die relative (wiederum in VZÄ gemessene) Bedeutung der Forscher erreichte mit einem Anteil von 1,62 % an der Gesamtzahl der Beschäftigten in Dänemark ihren Höchstwert und war auch in den anderen nordischen Mitgliedstaaten (sowie in Island und Norwegen) relativ hoch. Belgien, Österreich und Frankreich (Daten aus dem Jahr 2015) waren die einzigen anderen EU-Mitgliedstaaten, in denen Forscher mehr als 1,00 % aller Beschäftigten ausmachten, in mehreren anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden (jeweils 0,99 %), lag dieser Anteil nur knapp unter diesem Wert.

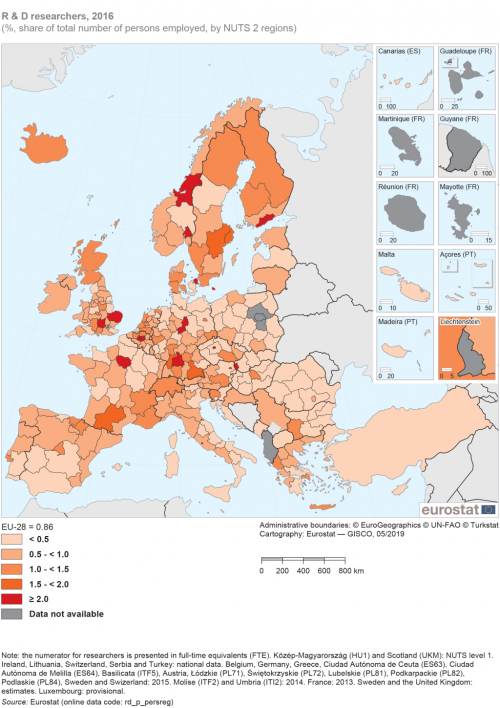

Fast jeder 20 Beschäftigte in Inner London - West war als Forscher tätig …

Ähnlich wie die FuE-Ausgaben waren auch die Forscher sehr ungleich auf die einzelnen EU-Regionen verteilt. Im Jahr 2016 war machten Forscher häufig weniger als 1,00 % aller Beschäftigten in den EU-Regionen aus (wie durch die beiden hellsten Farbtöne auf Karte 2 veranschaulicht wird). Dieses Kriterium traf für 207 der 266 NUTS-2-Regionen zu, für die Daten verfügbar sind.

Wenig überraschend ist, dass die Regionen, in denen Forscher einen relativ hohen Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten bildeten, auch durch eine hohe FuE-Intensität gekennzeichnet waren; hinzu kamen noch mehrere Hauptstadtregionen, was auf Forschungs- und akademische Einrichtungen zurückzuführen ist, die sich häufig in Hauptstädten befinden.

In der EU gab es 13 Regionen, in denen Forscher mindestens 2,00 % der Gesamtzahl der Beschäftigten ausmachten (wie durch den dunkelsten Farbton auf Karte 2 veranschaulicht). Dies traf insbesondere auf Inner London - West (eine der Hauptstadtregionen im Vereinigten Königreich) zu, wo der Anteil der Forscher an der Gesamtzahl der Beschäftigten 2016 einen Spitzenwert von 4,88 % erreichte und somit erheblich höher als in jeder anderen Region war. Der zweithöchste Anteil wurde in der belgischen Region Prov. Brabant Wallon verzeichnet, die südlich der belgischen Hauptstadt liegt (2,80 %; Daten aus dem Jahr 2015). Die Hauptstadtregionen machten etwas mehr als die Hälfte (7) der 13 Regionen aus, in denen Forscher mindestens 2,00 % aller regionalen Beschäftigten darstellten.

(Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (rd_p_persreg)

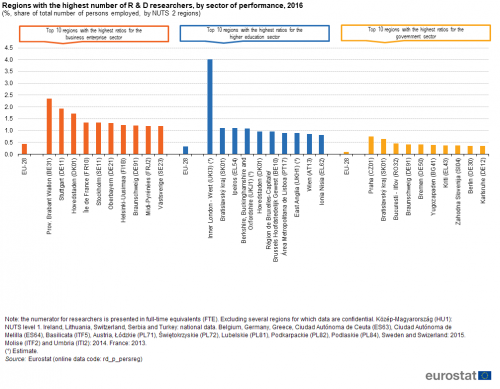

… und zwar überwiegend im Hochschulsektor

Im Jahr 2016 waren 0,95 Millionen Forscher (in VZÄ) in der EU-28 im Unternehmenssektor tätig; ihr Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der EU-28 betrug 0,43 %. Eine geringere Anzahl von Personen war als Forscher im Hochschulsektor beschäftigt (0,72 Millionen bzw. 0,33 % der Beschäftigten in der EU-28), während der Sektor Staat am wenigsten Forscher beschäftigte (0,20 Millionen bzw. 0,09 % der Beschäftigten in der EU-28).

Abbildung 3 zeigt die Regionen mit der höchsten Anzahl an Forschern (im Verhältnis zur Gesamtzahl der in jeder Region beschäftigten Personen) und enthält eine nach Sektoren aufgeschlüsselte Analyse. Im Jahr 2016 war einer der auffälligsten Aspekte, dass der Hochschulsektor ein Hauptarbeitgeber für Forscher in Inner London - West mit einem Anteil von etwa 4,01 % an der Gesamtzahl der Beschäftigten war. Mehrere Universitäten in London sind in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Medizin besonders gut aufgestellt. Die nächsthöheren Anteile verzeichneten neben Inner London - West die slowakische Hauptstadtregion Bratislavský kraj und die Region Ipeiros im Nordwesten Griechenlands, wo Forscher im Hochschulsektor jeweils 1,10 % aller Beschäftigten in diesen Regionen ausmachten.

Im Jahr 2016 entfielen im Unternehmenssektor 2,36 % aller Beschäftigten in Prov. Brabant Wallon auf Forscher. Der nächsthöhere Anteil wurde in Stuttgart (1,93 %) verzeichnet, gefolgt von Hovedstaden (1,72 %); die übrigen zehn Spitzenregionen, in denen Forscher im Unternehmenssektor einen relativ hohen Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten ausmachten, lagen ebenfalls alle in nördlichen und westlichen Regionen der EU.

In nur zwei Regionen – beide Hauptstadtregionen der östlichen Mitgliedstaaten – waren im Sektor Staat 2016 mehr als 0,5 % aller Beschäftigten als Forscher tätig: Praha (0,74 %) und Bratislavský kraj (0,65 %).

(Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (rd_p_persreg)

Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich

Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich (HRST) werden als Personen definiert, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

- abgeschlossene Hochschulausbildung;

- Ausübung einer Beschäftigung im Wissenschafts- und Technologiebereich (hier definiert als Naturwissenschaftler, Mathematiker und Ingenieure, Vertreter von Gesundheitsberufen oder akademische und vergleichbare Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie).

Im Jahr 2018 waren in der EU-28 131,5 Millionen Menschen als HRST beschäftigt; darunter befanden sich 53,7 Millionen Beschäftigte, die sowohl die ausbildungsrelevanten als auch die berufsbezogenen Kriterien erfüllten – nachstehend als HRST-Kernbestand bezeichnet.

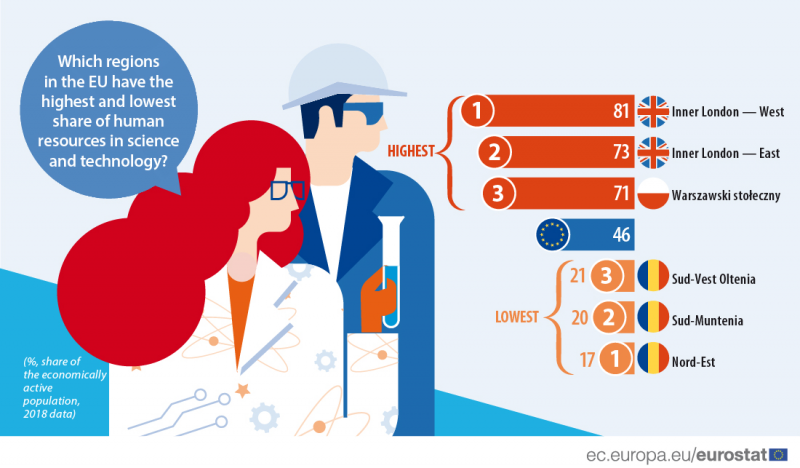

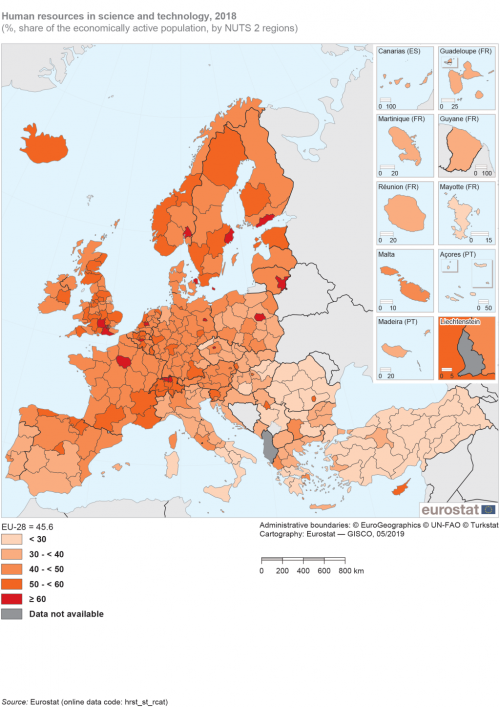

Karte 3 zeigt den Anteil der HRST an der Erwerbsbevölkerung: 2018 lag dieser Anteil in der gesamten EU-28 bei 45,6 %. Im Gegensatz zu anderen Indikatoren für Wissenschaft und Technologie war die Anzahl der Regionen mit Anteilen über und mit Anteilen unter dem EU-28-Durchschnitt ziemlich ausgewogen: In 133 von 281 NUTS-2-Regionen, für die Daten verfügbar sind, entsprach der Anteil der HRST an der Erwerbsbevölkerung dem EU-28-Durchschnitt oder lag über diesem Wert.

Am oberen Ende der Verteilungskurve betrug in 16 Regionen der Anteil der HRST an der Erwerbsbevölkerung 2018 mindestens 60,0 % (zu erkennen am dunkelsten Farbton auf Karte 3). Dies betraf:

- ein Cluster von Regionen im Südosten des Vereinigten Königreichs:

- Inner London - West, wo mehr als vier von fünf Personen zu den HRST zählten und ihr Anteil an der Erwerbsbevölkerung (81,0 %) bei weitem der höchste in der EU war, sowie Inner London - East mit dem zweithöchsten Anteil (72,6 %);

- vier weitere Regionen rund um London: Outer London - South; Outer London - West und North West; Berkshire, Buckinghamshire und Oxfordshire; Surrey, East und West Sussex.

- acht Hauptstadtregionen (außerhalb des Vereinigten Königreichs), nämlich jene in Schweden, Finnland, Dänemark und Litauen (im Norden) sowie in Frankreich und Deutschland (im Westen) und in Polen und Tschechien (im Osten).

(Anteil an der Erwerbsbevölkerung in Prozent, nach NUTS-2-Regionen)

Quelle: Eurostat (hrst_st_rcat)

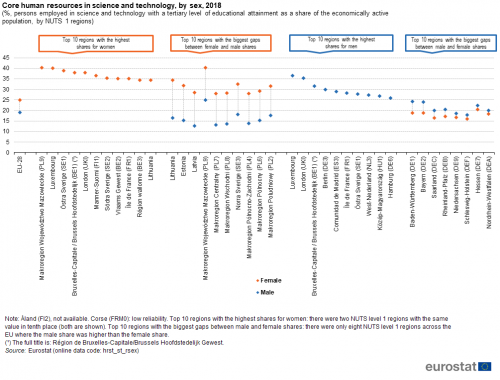

Ein Viertel der weiblichen Beschäftigten in der EU-28 war als HRST-Kernbestand beschäftigt

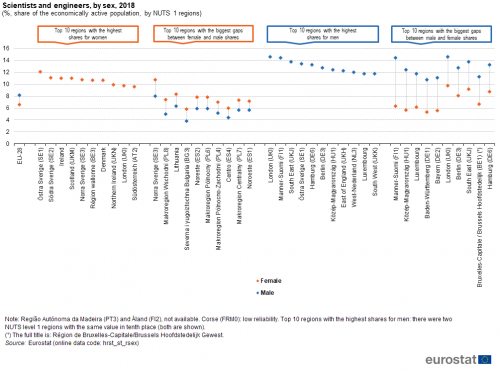

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels wird ein genauerer Blick auf die Beschäftigungsmuster im Wissenschafts- und Technologiebereich geworfen und eine Analyse der Unterschiede zwischen den Geschlechtern vorgestellt. Der HRST-Kernbestand besteht aus in wissenschaftlichen und technischen Berufen tätigen Personen, die zudem über einen Hochschulabschluss verfügen. Im Jahr 2018 wurde ein Viertel (25,0 %) der weiblichen Erwerbsbevölkerung in der EU-28 als HRST-Kernbestand eingestuft, was 6,0 Prozentpunkte (auf Englisch) über dem entsprechenden Anteil bei den Männern (19,0 %) lag.

Eine Analyse nach Geschlecht und nach NUTS-1-Regionen zeigt, dass 2018 der HRST-Kernbestand 40,4 % der weiblichen Erwerbsbevölkerung in der polnischen Hauptstadtregion Makroregion Województwo Mazowieckie ausmachte, wobei der zweithöchste Anteil in Luxemburg verzeichnet wurde (40,0 %; auf dieser Analyseebene eine Region). Die anderen der zehn vertretenen Spitzenregionen befanden sich alle im Norden oder Westen der EU. In insgesamt zwölf Regionen machte der HRST-Kernbestand 2018 mindestens ein Drittel der weiblichen Erwerbsbevölkerung aus, während ein entsprechender Anteil bei den Männern nur von zwei Regionen erreicht wurde, nämlich Luxemburg, wo 36,6 % der männlichen Erwerbsbevölkerung zum HRST-Kernbestand zählten und London (mit 35,3 %).

Die Verteilung zwischen den Geschlechtern war im Fall des HRST-Kernbestands im Allgemeinen – zugunsten der Frauen – unausgewogen. Eine Analyse der NUTS-1-Regionen im Jahr 2018 zeigt, dass mehr als ein Drittel (34,4 %) der weiblichen Erwerbsbevölkerung in Litauen (auf dieser Analyseebene eine Region) auf den HRST-Kernbestand entfiel, gegenüber einem Anteil von 16,5 % bei der männlichen Erwerbsbevölkerung. Damit war der Anteil des HRST-Kernbestands an der weiblichen Erwerbsbevölkerung mehr als doppelt so hoch wie bei den Männern, wobei das Gefälle zwischen den Geschlechtern mit 17,9 Prozentpunkten das höchste in der EU war. Das nächstgrößte Geschlechtergefälle zugunsten der Frauen wurde in den beiden anderen baltischen Mitgliedstaaten – Estland (wo der Anteil des HRST-Kernbestands an der weiblichen Erwerbsbevölkerung 16,4 Prozentpunkte höher war als der Anteil bei den Männern) und Lettland (15,9 Prozentpunkte) verzeichnet. Der Anteil des HRST-Kernbestands an der weiblichen Erwerbsbevölkerung fiel in allen Regionen Polens ebenfalls relativ hoch (im Vergleich zu den Anteilen bei den Männern) aus.

Im Gegensatz dazu war in nur acht NUTS-1-Regionen (allesamt in Deutschland) der Anteil des HRST-Kernbestands an der männlichen Erwerbsbevölkerung höher als der entsprechende Anteil bei den Frauen. Das größte Geschlechtergefälle zugunsten der Männer wurde in den südlichen Regionen Baden-Württemberg (wo der Anteil des HRST-Kernbestands an der männlichen Erwerbsbevölkerung um 5,3 Prozentpunkte höher war als der Anteil bei den Frauen) und in Bayern (5,2 Prozentpunkte) verzeichnet.

(Anteil der Beschäftigten in Wissenschaft und Technologie mit Hochschulabschluss an der Erwerbsbevölkerung in Prozent, nach NUTS 1-Regionen)

Quelle: Eurostat (hrst_st_rsex)

Bei den Frauen war die Wahrscheinlichkeit geringer, als Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen beschäftigt zu werden, als bei den Männern

Nicht bei allen Aspekten von Wissenschaft und Technologie gibt es bei den HRST ein Geschlechtergefälle zugunsten der Frauen. In mehreren wissenschaftlichen Fächern und Fachgebieten sind die Studierenden nach wie vor mehrheitlich Jungen und junge Männer. Diese sich häufig schon in jungen Jahren herausbildenden Geschlechterunterschiede bestehen auch im Erwachsenenalter fort, da Jungen eher als Mädchen eine Laufbahn als IKT-Fachleute, Wissenschaftler oder Ingenieure einschlagen. Die Politik hat versucht, die vergleichsweise geringe Beteiligung von Frauen in Wissenschaft und Technologie mit einer Reihe von Initiativen zur Förderung weiblicher Vorbilder und Programme anzuheben, mit denen mehr Mädchen für naturwissenschaftliche Studiengänge interessiert werden sollen.

Im Jahr 2018 zählte man 18,3 Millionen Wissenschaftler und Ingenieure in der EU-28: 10,9 Millionen bzw. fast drei Fünftel (59,3 %) davon waren Männer. Wissenschaftler und Ingenieure machten 8,2 % der männlichen Erwerbsbevölkerung aus. Ihr Anteil lag damit 1,6 Prozentpunkte über dem entsprechenden Anteil bei den Frauen (6,6 %).

In 29 NUTS-1-Regionen lag der Anteil der Wissenschaftler und Ingenieure an der männlichen Erwerbsbevölkerung 2018 im zweistelligen Bereich. Der höchste Anteil wurde in London verzeichnet, wo 14,6 % der männlichen Erwerbsbevölkerung Wissenschaftler und Ingenieure waren (siehe Abbildung 5), dicht gefolgt von Manner-Suomi (Finnland; 14,4 %) und South East (Vereinigtes Königreich; 13,8 %).

Im Vergleich dazu lag 2018 nur in sieben NUTS-1-Regionen der Anteil von Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen an der weiblichen Erwerbsbevölkerung im zweistelligen Bereich. Dies galt für

- alle drei Regionen in Schweden (Östra Sverige mit dem EU-weit höchsten Anteil von 12,1 %, Södra Sverige (11,1 %) und Norra Sverige (10,8 %));

- Irland (11,0 %) und Dänemark (10,7 %), auf dieser Analyseebene beide eine Region, sowie

- Schottland (Vereinigtes Königreich; 11,0 %) und die Région wallonne (Belgien; 10,7 %).

(Anteil an der Erwerbsbevölkerung in Prozent, nach NUTS-1-Regionen)

Quelle: Eurostat (hrst_st_rsex)

Quelldaten für die Abbildungen und Karten

![]() Forschung und Innovation auf regionaler Ebene (auf Englisch)

Forschung und Innovation auf regionaler Ebene (auf Englisch)

Datenquellen

In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie werden die gesetzlichen Vorgaben und ausführlichen Vorschriften für die Erstellung europäischer Statistiken über Wissenschaft und Technologie (z. B. Bereiche, Datenreihen, Analysen, Häufigkeit und Fristen für die Datenübermittlung durch die EU-Mitgliedstaaten) festgelegt.

Andere für die Analyse von Forschung und Innovation herangezogene Statistiken werden in erster Linie aus anderen Statistikbereichen von Eurostat abgeleitet oder stammen aus einer Reihe von Datenbanken anderer internationaler Organisationen. Beispielsweise werden die Statistiken über Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich (HRST) jedes Jahr auf der Grundlage von Mikrodaten aus der Arbeitskräfteerhebung der EU (AKE) zusammengestellt.

Die aktuelle Methode für Statistiken im Bereich FuE wurde in der Publikation „Frascati manual: proposed standard practice for surveys on research and experimental development“ (OECD, 2002) (auf Englisch) festgelegt. Die neue Ausgabe des 2015 auf Englisch veröffentlichen Frascati-Handbuchs new edition of the Frascati manual (auf Englisch) wird nach und nach in der Praxis angewendet.

Die Methodik für die Statistiken über die Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich (HRST) ist im Canberra-Handbuch (OECD, 1995) (auf Englisch) festgelegt, in dem alle HRST-Begriffe aufgeführt sind.

Weitere Informationen:

Spezieller Bereich zu Wissenschaft, Technologie und Innovation

Kontext

Seit ihrer Einführung im Jahr 1984 spielen die Forschungsrahmenprogramme der EU eine bedeutende Rolle bei multidisziplinären Forschungstätigkeiten. Mit der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates wurde das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014–2020) aufgelegt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass Europa Wissenschaft auf Weltklasseniveau betreibt, Innovationshindernisse beseitigt und die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Sinne der Innovationsförderung vereinfacht werden. Horizont 2020 (auf Englisch) ist mit fast 80 Mrd. EUR dotiert, zu denen noch die aufgrund dieser Fördermittel voraussichtlich getätigten Privatinvestitionen hinzukommen. Die Europäische Kommission hat mit der Erarbeitung eines Vorschlags für das Nachfolge-Rahmenprogramm für Horizont 2020 begonnen. Eine Einigung darüber soll im Zuge des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens erzielt werden, der für den EU-Haushalt ab 2021 für einen Zeitraum von sieben Jahren ab 2021 gelten wird.

Im Jahr 2014 nahm die Europäische Kommission die Mitteilung „Forschung und Innovation: Voraussetzungen für künftiges Wachstum (COM(2014) 339 final) an. Darin wurde vorgeschlagen, dass die EU-Mitgliedstaaten – insbesondere durch Forschung und Innovation – wachstumsfördernde Strategien aktiv unterstützen sollten, damit sie davon profitieren, dass sie zum größten Binnenmarkt überhaupt mit vielen der weltweit führenden innovativen Unternehmen und den hochqualifizierten Arbeitskräften in der EU gehören.

Der Europäische Forschungsraum (EFR) (auf Englisch) ist ein einheitlicher Forschungsraum, der für die Welt offensteht. Seit 2015 sind im EFR-Fahrplan 2015-2020 (auf Englisch) die sechs Schlüsselprioritäten des EFR aufgeführt, die eine möglichst große Wirkung für die Wissenschafts-, Forschungs- und Innovationssysteme in Europa erzielen sollen: effektivere nationale Forschungssysteme, optimale länderübergreifende Zusammenarbeit und entsprechender Wettbewerb, ein offener Arbeitsmarkt für Forscherinnen und Forscher, Gleichstellung der Geschlechter und Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts in der Forschung, optimaler Austausch und Transfer von sowie Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und internationale Zusammenarbeit. Man verständigte sich auf eine Reihe nationaler Aktionspläne und eine Gruppe von 24 Indikatoren, mit denen sich die Fortschritte des EFR besser steuern und messen lassen. Ergänzend dazu werden regelmäßige Fortschrittsberichte veröffentlicht, der vierte Bericht (auf Englisch) wurde Anfang 2019 vorgelegt.

Mit dem erweiterten Pilotprojekt des Europäischen Innovationsrates (EIC) (auf Englisch) sollen Innovatoren von Weltklasse, Unternehmer, kleine Unternehmen und Wissenschaftler mit Ambitionen und Ideen bei der internationalen Expansion unterstützt werden. Es vereint verschiedene Bereiche von Horizont 2020, um führenden Innovatoren Mittel, Beratungsleistungen und Möglichkeiten für Networking, Mentoring und Coaching zur Verfügung zu stellen und mit Mitteln von etwa 2,7 Mrd. EUR im Zeitraum von 2018 bis 2020 disruptive und marktschaffende Innovationen, risikoreiche/ertragreiche Projekte und bahnbrechende Forschung zu beschleunigen.

Direct access to

- Statistiken zu Spitzentechnologie — Beschäftigungsdaten (auf Englisch)

- Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich (auf Englisch)

- Statistiken über Rechte des geistigen Eigentums (auf Englisch)

- Aufwendungen für FuE (auf Englisch)

- FuE-Personal (auf Englisch)

- Eurostat regional yearbook (auf Englisch)

- Science, technology and innovation in Europe — Pocketbook — Ausgabe 2013 (auf Englisch)

- Regionale Statistiken (t_reg), siehe:

- Regionale Statistiken über Wissenschaft und Technologie (t_reg_sct)

- Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (HRST), nach NUTS-2-Regionen (tgs00038)

- Innerbetriebliche FuE-Ausgaben (GERD), nach NUTS-2-Regionen (tgs00042)

- Forscher, alle Sektoren, nach NUTS-2-Regionen (tgs00043)

- Forschung und Entwicklung (t_research)

- Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (t_hrst)

- Regionale Statistiken über Wissenschaft und Technologie (reg_sct)

- FuE-Ausgaben und Personal (reg_rd)

- Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (HRST) (reg_hrst)

- Forschung und Entwicklung (Forschung)

- Statistiken über Forschung und Entwicklung (rd)

- FuE-Ausgaben auf nationaler und regionaler Ebene (rd_e)

- FuE-Personal auf nationaler und regionaler Ebene (rd_p)

- Statistiken über Forschung und Entwicklung (rd)

- Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (hrst)

- Bestand an Humanressourcen im Wissenschafts- und Technologiebereich auf nationaler und regionaler Ebene (hrst_st)

- Eurostat statistical atlas (Chapter 8) (auf Englisch)

- Regional statistics illustrated (auf Englisch)

- Methodological manual on territorial typologies — Eurostat — Ausgabe 2018 (auf Englisch)

- Methodik zu Wissenschaft, Technologie und Innovation

- Spitzentechnologiebranche und wissensintensive Dienstleistungen (ESMS-Metadaten-Datei — htec_esms)

- Statistiken über Forschung und Entwicklung (ESMS-Metadaten-Datei — rd_esms)

- Humanressourcen in Wissenschaft und Technologie (ESMS-Metadaten-Datei — hrst_esms)

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 995/2012 vom 26. Oktober 2012 mit Durchführungsvorschriften zur Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Erstellung und Entwicklung von Gemeinschaftsstatistiken über Wissenschaft und Technologie

- Bericht (KOM(2011) 184 endg.) der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur Durchführung der Entscheidung Nr. 1608/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates bezüglich der Statistiken über Wissenschaft und Technologie

Mittels des Statistischen Atlasses von Eurostat (auf Englisch) können Sie alle Karten interaktiv verwenden (siehe Benutzerhandbuch auf Englisch).

Dieser Artikel ist Bestandteil der zentralen jährlichen Veröffentlichung von Eurostat, des Eurostat-Jahrbuchs der Regionen.