Archive:Production et consommation d’électricité, aperçu du marché

- Données extraites en juin 2017. Données plus récentes: Informations supplémentaires Eurostat, Principaux tableaux et Base de données.

For a more recent article covering its topic see Electricity production, consumption and market overview (en anglais).

(en millions de GWh)

Source: Eurostat (nrg_105a)

(en %, sur la base des données en GWh)

Source: Eurostat (nrg_105a)

(en % du total, sur la base des données en GWh)

Source: Eurostat (nrg_105a)

(en % de la production totale)

Source: Eurostat (nrg_ind_331a)

Le présent article décrit le marché de l’électricité dans l’Union européenne (UE) et analyse la production d’électricité selon diverses sources d’énergie. Il fournit également des informations sur la consommation d'électricité des ménages et s'achève par des statistiques sur le niveau de libéralisation des marchés de l’électricité (mesuré sur la base de la part de marché du plus grand producteur).

Principaux résultats statistiques

Production d'électricité

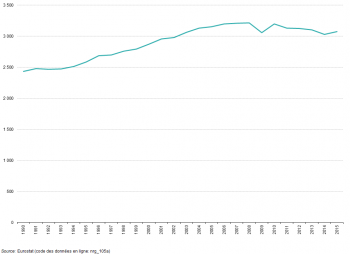

En 2015, la production nette d’électricité dans l'UE-28 s'est élevée au total à 3,07 millions de gigawattheures (GWh) — soit un niveau supérieur (1,3 %) à celui de l’année précédente, mettant ainsi fin à une période de quatre années consécutives de baisse de la production (voir le graphique 1). En 2015, la production nette d’électricité dans l'UE était 4,5 % en deçà du niveau record relatif atteint en 2008, lorsque la production totale se situait à 3,22 millions de GWh.

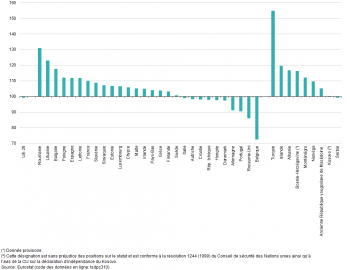

L'Allemagne a été l'État membre dont la production nette d'électricité était, en 2015, la plus élevée, avec 19,9 % du total de l’UE-28, juste devant la France (17,7 %); le Royaume-Uni (10,5 %) a été le seul autre État membre à afficher un pourcentage à deux chiffres.

Au cours de la période 2005-2015, une diminution globale de 2,6 % a été observée dans la production nette d'électricité dans l'UE-28 (voir le graphique 2). Cette tendance s'est répétée dans 16 des 28 États membres de l'UE. Les plus fortes baisses ont été enregistrées en Lituanie (-65,6 %), à Malte (-41,4 %) et au Luxembourg (-33,5 %), alors que des réductions à deux chiffres ont été également observées en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Croatie, en Hongrie, en Slovaquie et au Royaume-Uni. À l'inverse, parmi les 12 États membres de l'UE affichant une production d'électricité plus élevée en 2015 (par rapport à 2005), des augmentations à deux chiffres ont été enregistrées en Bulgarie, en Irlande, en Lettonie, au Portugal et en Roumanie.

Il convient de noter que l'évolution de la production d'électricité ne témoigne pas directement d'une modification dans la consommation d'électricité dans la mesure où cette évolution est également affectée par les changements caractérisant les différents produits énergétiques ainsi que les importations et exportations d'électricité. Par exemple, le démantèlement de l'unique centrale nucléaire en Lituanie a contribué au net recul de la production d'électricité en Lituanie et à la forte augmentation en Lettonie, laquelle a commencé à produire plus d'électricité dans le pays afin de compenser la quantité d'électricité importée auparavant de Lituanie. La production d'électricité a diminué en raison de la fermeture d'une centrale électrique à Malte, de sorte que les importations en provenance d'Italie se sont multipliées. Le Luxembourg a également augmenté ses importations d'électricité.

Entre 2014 et 2015, les plus fortes augmentations annuelles de la production d'électricité ont été enregistrées en Lituanie (12,8 %), en Irlande (9,1 %), en Lettonie (7,6 %), aux Pays-Bas (6,4 %) et en Suède (6 %). À l'autre extrémité, la production d’électricité a reculé en 2015 dans 11 États membres de l'UE, les baisses les plus sensibles ayant été relevées à Malte (-42 %), en Estonie (-17,7 %), en Croatie (-16,5 %) et en Slovénie (-13,9 %).

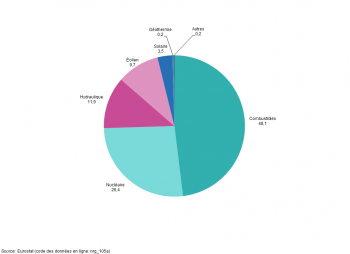

Près de la moitié (48,1 %) de la production nette d’électricité de l’UE-28 provenait des combustibles (comme le gaz naturel, le charbon et le pétrole), tandis que plus d'un quart (26,4 %) provenait de centrales nucléaires. Parmi les sources d’énergie renouvelables figurant dans le graphique 3, la plus grande part de la production nette d’électricité en 2015 provenait des centrales hydrauliques (11,9 %), suivies par les éoliennes (9,7 %) et l’énergie solaire (3,5 %).

Si l’importance relative des sources d’énergie renouvelables dans la production nette d’électricité de l’UE-28 s’est accrue entre 2005 et 2015, passant de 13,3 % à 25,3 %, celle des combustibles a connu une diminution relativement forte, de 56,4 % à 48,1 %, la part d’électricité produite par les centrales nucléaires enregistrant également un recul plus important, de 30 % à 26,4 %. Parmi les sources d’énergie renouvelables, la part de la production nette d’électricité provenant des énergies solaire et éolienne a fortement augmenté: de moins de 0,1 % en 2005 à 3,5 % en 2015 pour l’énergie solaire, et de 2,2 % en 2005 à 9,7 % en 2015 pour les éoliennes.

Consommation d’électricité des ménages

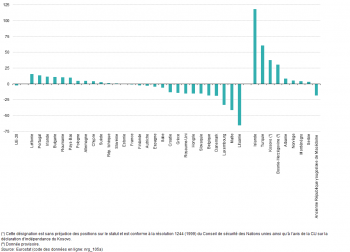

Au cours de la décennie 2005-2015, la consommation d’électricité des ménages a chuté dans l'UE-28 de 0,9 % (voir le graphique 4). Les chiffres de la consommation totale d’électricité des ménages sont susceptibles d’être influencés notamment par le nombre moyen de personnes vivant dans chaque ménage et le nombre total de ménages, facteurs qui sont tous deux liés à des événements démographiques. Le nombre et l'utilisation d’appareils électroménagers et de biens de consommation ainsi que l’utilisation de dispositifs d’économie d’énergie sont d’autres éléments qui ont une incidence sur la consommation.

Entre 2005 et 2015, la consommation d'électricité des ménages a chuté beaucoup plus rapidement que la moyenne de l'UE-28 en Belgique (où le recul global a atteint 27,6 %), tandis qu'une diminution de 14 % a été enregistrée au Royaume-Uni, de même que des reculs d'à peine moins de 10 % en Allemagne et au Portugal. À l’autre extrémité, la consommation d’électricité des ménages a progressé dans une majorité d’États membres de l'UE (18), généralement de moins de 10 %. Parmi les sept États membres qui ont enregistré de plus fortes hausses de la consommation d’électricité, la Roumanie (31 %), la Lituanie (23 %) et la Bulgarie (17,7 %) arrivent en tête.

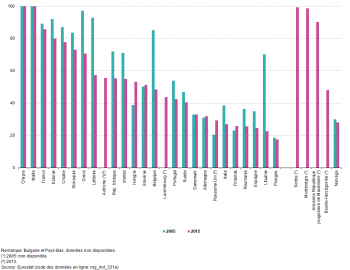

Parts de marché

Le degré de libéralisation des marchés de l’électricité peut être mesuré, entre autres, sur la base de la part de marché du plus grand producteur de chaque pays (voir le graphique 5). Les petits pays insulaires que sont Chypre et Malte se caractérisaient tous deux par un monopole total tant en 2005 qu'en 2015, 100 % de leur électricité étant produite par le plus grand (et unique) producteur. Dans cinq autres États membres de l'UE — l'Estonie, la Grèce, la France, la Croatie et la Slovaquie — cette part était d’au moins 70 %. Dans la moitié des 26 États membres pour lesquels des données sont disponibles (aucune donnée pour la Bulgarie ou les Pays-Bas), le plus grand producteur d'électricité a fourni moins de 50 % du total du marché, la part la plus faible (17,4 %) étant observée en Pologne.

Une analyse de l'évolution entre 2005 et 2015 révèle que, parmi les 24 États membres de l'UE pour lesquels des données sont disponibles (aucune donnée pour la Bulgarie ou les Pays-Bas; données incomplètes pour le Luxembourg et l'Autriche), la majorité (16) a vu diminuer la part de marché du principal producteur d'électricité. L'évolution la plus rapide a été observée en Belgique, en Grèce, en Lettonie et en Lituanie, pays dans lesquels le plus grand producteur a perdu au moins un quart de sa propre part de marché. Dans trois États membres, la part de marché du producteur principal n'a pas évolué (Danemark, Chypre et Malte), tandis que les cinq États membres où la part de marché du plus grand producteur d'électricité a augmenté étaient l'Allemagne, la Hongrie, la Slovénie, la Finlande et le Royaume-Uni (2005-2013). Dans trois de ces cinq États membres, la part de marché du plus grand producteur est restée relativement stable entre 2005 et 2015 (en Allemagne autour des 30 %, en Slovénie généralement un peu au-dessus des 50 % et en Finlande autour des 25 %), alors que cette part a progressé en Hongrie de 38,7 % à 53,1 %. Au Royaume-Uni, une certaine fluctuation a été observée en raison des fusions et des scissions, comme en témoignent les valeurs de 15,3 % en 2008, 51,7 % en 2012 et 29,3 % en 2013.

Sources et disponibilité des données

L’électricité est un produit primaire ou secondaire des centrales électriques. La production brute d’électricité désigne la quantité totale d’électricité produite. Toutefois, comme les centrales électriques consomment de l’électricité pour leur usage propre (dans des installations auxiliaires et d’autres transformateurs), la production nette d’électricité est calculée en déduisant cette quantité de la production brute. La production nette est acheminée jusqu’aux utilisateurs finaux par des réseaux nationaux de transport et de distribution, transformée en chaleur dans des chaudières ou des pompes à chaleur, stockée en recourant à l’accumulation par pompage ou commercialisée (exportée ou importée).

La consommation finale d'électricité couvre l'électricité fournie au consommateur (industrie, transport, ménages et autres secteurs), à l’exclusion de l’approvisionnement destiné à la transformation et/ou à l’utilisation propre d’activités de production d’énergie et des pertes de réseau.

La part de marché des producteurs d’électricité repose sur la production nette d’électricité; l’électricité consommée par les producteurs pour leur propre usage n’est dès lors pas prise en considération.

Contexte

Depuis juillet 2004, les petites entreprises de l’UE sont libres de changer de fournisseur de gaz ou d’électricité et, en juillet 2007, ce droit a été étendu à l’ensemble des consommateurs. Des autorités de réglementation nationales indépendantes ont été créées dans les États membres de l’Union européenne pour s’assurer que les fournisseurs et les sociétés de distribution agissent correctement. Cependant, un certain nombre d’insuffisances ont été recensées lors de l’ouverture des marchés et il a été décidé d’engager un troisième paquet de mesures législatives afin de garantir que tous les utilisateurs puissent tirer parti des avantages d’un marché de l’énergie véritablement compétitif.

En septembre 2007, la Commission européenne a lancé son troisième paquet législatif sur la libéralisation des marchés de l’énergie. En 2009, plusieurs de ces propositions ont été adoptées par le Parlement européen et le Conseil:

- le règlement (CE) nº 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie;

- le règlement (CE) nº 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) nº 1228/2003;

- la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE. Depuis mars 2011, cette directive ainsi que d'autres directives liées au troisième paquet législatif sont transposées en législation nationale.

Le 17 novembre 2010, la Commission européenne a présenté sa communication intitulée Priorités en matière d’infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà - Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré [COM(2010) 677 final], dans laquelle elle définit des corridors prioritaires pour l’électricité, le gaz et le pétrole. En avril 2013, celle-ci a reçu comme base juridique le règlement (UE) nº 347/2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes. En se fondant sur ce dernier, la Commission européenne a adopté en octobre 2013 une liste de 248 projets clés d’infrastructures énergétiques dits projects of common interest (PCI) (en anglais). Ces projets devraient bénéficier de procédures de planification plus rapides et plus efficaces ainsi que d’un traitement réglementaire amélioré, et avoir accès à un soutien financier au titre du mécanisme Connecting Europe Facility (CEF) (en anglais). La liste est composée de projets censés présenter des avantages importants pour au moins deux États membres, contribuer à l’intégration des marchés et au renforcement de la concurrence, améliorer la sécurité de l’approvisionnement et réduire les émissions de dioxyde de carbone.

Le renforcement des infrastructures occupe également une place de choix dans la Energy Security Strategy (en anglais) (COM(2014) 330 final). Cette liste complète l’un des cinq domaines d’action concernant l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et la construction des liaisons manquantes entre les infrastructures. Pour de plus amples informations, voir l’article d'introduction aux statistiques de l'énergie.

Le recours à l’énergie nucléaire pour la production d’électricité a connu un regain d’intérêt sur fond de préoccupations suscitées par la dépendance accrue vis-à-vis des importations d’énergie primaire, la flambée des prix du pétrole et du gaz et les engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des inquiétudes liées à la sécurité et aux déchets des centrales nucléaires viennent cependant remettre en cause ces considérations, les questions de sécurité étant revenues sur le devant de la scène après la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi provoquée par le séisme survenu dans l’est du Japon (ou Tōhoku) et le tsunami qui s’en est suivi en mars 2011. Si certains États membres ont continué d’exploiter les réacteurs existants ou poursuivi les projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, d’autres États ont décidé de revoir leurs politiques concernant les centrales existantes et, dans certains cas, les ont modifiées, voire ont annulé des projets de construction de centrales nucléaires. À la suite de l’accident de Fukushima, le cadre juridique et réglementaire pour la sûreté des installations nucléaires, établi par la directive 2009/71/Euratom du Conseil a été révisé. En juillet 2014, un amendement de la directive 2014/87 du Conseil a été adopté. Cet amendement poursuit de nombreux objectifs. Il: renforce le rôle et l'indépendance des autorités de réglementation nationales; établit un système européen de contrôle par les pairs des installations nucléaires: vise à améliorer la transparence des questions de sûreté nucléaire; prévoit des évaluations régulières de la sécurité des installations; et définit de nouvelles dispositions relatives à la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site.

Voir aussi

- Energy statistics - an overview (en anglais)

- Electricity market indicators (en anglais)

- Electricity generation statistics – first results (en anglais)

- La production et les importations d’énergie

- Natural gas market indicators (en anglais)

- Statistiques de l’énergie — introduction

- Statistiques sur les prix de l'électricité

- Statistiques sur les prix du gaz naturel

- Statistiques sur les énergies renouvelables

- The EU in the world — energy (en anglais)

Informations supplémentaires Eurostat

Publications

- Shedding light on energy in the EU — A guided tour of energy statistics (digital publication) — édition 2016 (en anglais)

- Energy balance sheets — 2014 data — édition 2016 (en anglais)

- Energy balance sheets — 2013 data — édition 2015 (en anglais)

- Energy balance sheets — 2011-2012 — édition 2014 (en anglais)

- Energy, transport and environment indicators — édition 2016 (en anglais)

- Energy, transport and environment indicators — édition 2015 (en anglais)

- Energy, transport and environment indicators — édition 2014 (en anglais)

Principaux tableaux

- Énergie (t_nrg), voir:

- Statistiques de l’énergie - principaux indicateurs (t_nrg_indic)

- Statistiques de l’énergie – quantités (t_nrg_quant)

- Statistiques de l'énergie - prix (t_nrg_price)

Base de données

- Énergie (nrg), voir:

- Statistiques de l’énergie – quantités, données annuelles (nrg_quant)

- Statistiques de l'énergie - indicateurs de structure de marché - gaz et électricité (nrg_market)

Section dédiée

Méthodologie / Métadonnées

- Energy statistics — supply, transformation and consumption (ESMS metadata file — nrg_10_esms) (en anglais)

- Energy Statistics Manual (en anglais)

Source des données pour les tableaux et graphiques (MS Excel)

Autres informations

- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

- Règlement (CE) nº 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie

- Règlement (CE) nº 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

Liens externes

- Eurelectric — Electricity for Europe — Statistics — édition 2015 (en anglais)

- European Commission — Directorate-General for Energy — Electricity Regulatory Forum (en anglais)

- International Energy Agency (IEA) — Electricity (en anglais)