Statistiken über den Düngemittelverbrauch und Nährstoffbilanz

This Statistics Explained article is outdated and has been archived - for recent articles on agriculture see here.

- Daten von Oktober 2011. Neueste Daten: Weitere Informatonen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank.

Dieser Artikel enthält Daten zum Düngemittelverbrauch und zu den Nährstoffbilanzen in der Europäischen Union (EU). Etwa 40 % der Landfläche der EU-27 werden landwirtschaftlich genutzt; diese Zahl macht die Bedeutung der Landwirtschaft für die natürliche Umwelt in der EU deutlich. Zwischen Landwirtschaft und Umwelt besteht ein komplexes Beziehungsgeflecht: Einerseits hat die Landwirtschaft im Laufe der Jahrhunderte zur Schaffung und Erhaltung einer Vielzahl wertvoller naturnaher Lebensräume beigetragen, die das Überleben zahlreicher wildlebender Pflanzen- und Tierarten sichern, andererseits können sich ungeeignete landwirtschaftliche Verfahren und Formen der Bodennutzungnachteilig auf die natürlichen Ressourcen auswirken, indem sie zur Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft oder zur Fragmentierung von Lebensräumen und zu einem hieraus resultierenden Verlust von wildlebenden Tieren und Pflanzen führen.

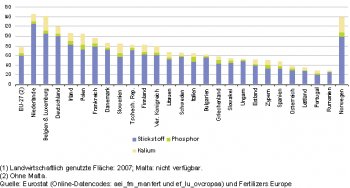

(in kg Nährstoff pro Hektar LF) – Quelle: Eurostat (aei_fm_manfert) und (ef_lu_ovcropaa) und Fertilizers Europe

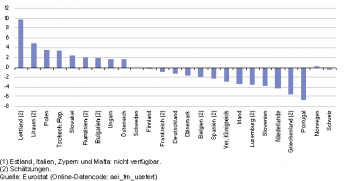

(in %) – Quelle: Eurostat (aei_fm_usefert)

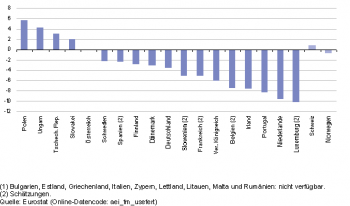

(in %) – Quelle: Eurostat (aei_fm_usefert)

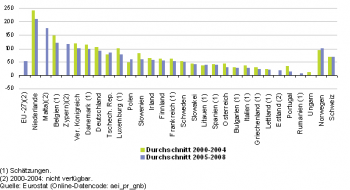

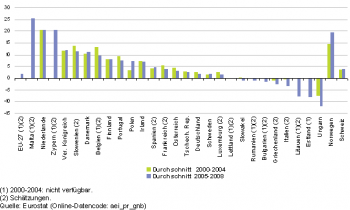

(in kg Stickstoff pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche) – Quelle: Eurostat (aei_pr_gnb)

(in kg Phosphor pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche) – Quelle: Eurostat (aei_pr_gnb)

Wichtigste statistische Ergebnisse

Düngemittelverbrauch

Abbildung 1 gibt Aufschluss über den geschätzten Verbrauch an hergestellten Düngemitteln anhand der eingesetzten Nährstoffmenge pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF). Der Gesamtverbrauch in der EU (ohne Malta) wurde 2009 auf durchschnittlich 76 kg Nährstoffe (Stickstoff, Phosphor und Kalium zusammen) pro Hektar geschätzt (siehe Abbildung 1).

Beim Großteil der eingesetzten Nährstoffe (77,4 %) handelte es sich um stickstoffhaltige Düngemittel; deren geschätzter Verbrauch lag in der EU insgesamt bei 59 kg pro Hektar, wobei für Portugal mit 19 kg pro Hektar die geringste Menge und für die Niederlande mit 125 kg pro Hektar die höchste Menge verzeichnet wurde. Der Phosphorverbrauch (in Form von hergestellten Düngemitteln) betrug in der EU im Durchschnitt 6 kg pro Hektar, die Menge lag zwischen 2 kg pro Hektar in Rumänien und 10 kg pro Hektar in Polen. Der Kaliumverbrauch belief sich in der EU auf durchschnittlich 11 kg pro Hektar, wobei Rumänien mit 2 kg pro Hektar an letzter Stelle der Skala und Belgien und Luxemburg mit 30 kg pro Hektar an erster Stelle rangierten. In Norwegen wurden mit 33 kg pro Hektar noch mehr kaliumhaltige Düngemittel eingesetzt.

Die größten Mengen an eingesetzten Nährstoffen in Form von hergestellten Düngemitteln (mehr als 140 kg pro Hektar) meldeten die Beneluxländer. Danach folgten Norwegen, Deutschland, Irland und Polen – die einzigen übrigen Länder, die einen Verbrauch von mehr als 100 kg pro Hektar verzeichneten. Im Gegensatz dazu meldeten Portugal und Rumänien mit knapp 30 kg pro Hektar den geringsten Verbrauch an hergestellten Düngemitteln.

Einige europäische Länder erstellen amtliche Statistiken über den Einsatz mineralischer Düngemittel, diese sind in den Abbildungen 2 und 3 dargestellt; den Abbildungen sind Einzelheiten zur durchschnittlichen prozentualen Veränderung des Einsatzes von stickstoff- und phosphorhaltigen Düngemitteln für den Zeitraum von 2000 bis 2008 zu entnehmen. Aus Abbildung 2 geht hervor, dass der Verbrauch von stickstoffhaltigen Düngemitteln in Lettland rasant anstieg (um durchschnittlich 9,6 % pro Jahr), während Litauen (4,8 %) und Polen (3,6 %) die zweit- bzw. drittstärkste Zunahme verzeichneten. Sechs weitere Mitgliedstaaten (und Norwegen) meldeten einen Anstieg der im Zeitraum 2000 bis 2008 durchschnittlich eingesetzten Menge an stickstoffhaltigen Düngemitteln; abgesehen von Österreich waren alle diese Mitgliedstaaten 2004 oder 2007 der EU beigetreten. Der Rückgang beim Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel lag in den meisten übrigen Mitgliedstaaten (und der Schweiz) in der Regel unter 4 % pro Jahr, in den Niederlanden (-4,3 %), Griechenland (-5,6 %) und Portugal (-6,9 %) war der Einsatz allerdings etwas stärker rückläufig.

In Abbildung 3 ist dargestellt, dass der Verbrauch von phosphorhaltigen Düngemitteln zwischen 2000 und 2008 in Polen mit 5,7 % pro Jahr und in Ungarn mit 4,2 % pro Jahr relativ rasch zunahm. Lediglich zwei weitere EU-Mitgliedstaaten (und die Schweiz) meldeten eine Zunahme der im Zeitraum von 2000 bis 2008 eingesetzten Menge an phosphorhaltigen Düngemitteln; in Österreich zeigte sich beim Verbrauch dieser Düngemittel keine Veränderung. Im Gegensatz dazu ging der Verbrauch von phosphorhaltigen Düngemitteln in Irland, den Beneluxländern und in Portugal um zwischen 7,4 % und 10,2 % pro Jahr zurück.

Bruttonährstoffbilanzen

Ein anhaltender Nährstoffüberschuss ist ein Hinweis auf mögliche Umweltprobleme wie Nährstoffaustrag (verursacht eine Verunreinigung des Trinkwassers und eine Eutrophierung von Oberflächengewässern), Ammoniakemissionen (tragen zur Übersäuerung, Eutrophierung und zur Feinstaubbelastung der Luft bei) oder Emissionen von Distickstoffoxid (einem Treibhausgas). Ein anhaltender Nährstoffmangel ist unter anderem ein Hinweis darauf, dass die Bodenfruchtbarkeit abnehmen könnte.

Die Bruttostickstoffbilanz für die EU-27 betrug für den Zeitraum von 2005 bis 2008 im Durchschnitt 51 kg Nährstoff pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche (siehe Abbildung 4), wobei die Niederlande mit 210 kg pro Hektar an erster und Ungarn mit -4 kg pro Hektar an letzter Stelle der Skala standen. Im Allgemeinen wies die Bilanz für die Mitgliedstaaten, die der EU 2004 bzw. 2007 beitraten, sowie für Südeuropa (außer Zypern und Malta) einen geringeren Stickstoffverbrauch aus. Ein Vergleich zwischen der durchschnittlichen Stickstoffbilanz für den Zeitraum 2000-2004 mit derjenigen für 2005-2008 zeigt, dass die stärksten Rückgänge bei Stickstoff häufig in Mitgliedstaaten verzeichnet wurden, die einige der höchsten Stickstoffüberschüsse gemeldet hatten; dies traf insbesondere auf die Niederlande und Belgien zu. Andererseits gab es auch einige Länder, die einen Anstieg ihres Stickstoffüberschusses verzeichneten, dazu zählten insbesondere Polen, Rumänien und die Tschechische Republik.

Die Bruttophosphorbilanz für die EU-27 war im Zeitraum von 2005 bis 2008 nahezu ausgeglichen (siehe Abbildung 5), sie betrug durchschnittlich 1,8 kg Phosphor pro Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Dieser geringere Überschuss war zum Teil darauf zurückzuführen, dass weniger phosphorhaltige als stickstoffhaltige Düngemittel eingesetzt wurden. Die Phosphorbilanz lag zwischen 25,5 kg pro Hektar (Malta) und -12,2 kg pro Hektar (Ungarn). Sie wies ein ähnliches Muster wie die Stickstoffbilanzen auf: Malta, Zypern und mehrere Länder in Nordwesteuropa verzeichneten die höchsten Überschüsse, während acht Mitgliedstaaten, die alle entweder 2004 bzw. 2007 der EU beitraten oder in Südeuropa lagen, ein Defizit meldeten. Ein Vergleich zwischen der durchschnittlichen Phosphorbilanz für den Zeitraum 2000-2004 mit derjenigen für 2005-2008 zeigt, dass die stärksten Rückgänge bei Phosphor in der Regel in Mitgliedstaaten verzeichnet wurden, die einige der höchsten Phosphorüberschüsse gemeldet hatten; dies traf insbesondere auf Belgien, Slowenien und die Niederlande zu. Im Gegensatz dazu meldeten lediglich zwei Länder eine Zunahme ihres Phosphorüberschusses im Betrachtungszeitraum, nämlich Polen und Norwegen.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Die Daten zum geschätzten Verbrauch von in hergestellten Düngemitteln enthaltenen Nährstoffen stammen von Fertilizers Europe, dem Europäischen Handelsverband der Düngemittelhersteller. Die zur Erhebung dieser Daten angewandte Methodik, die vom Industriezweig als Vorausschätzung entwickelt wurde, ist zwischen den Ländern harmonisiert. Sie stützt sich auf von Experten geschätzte Ausbringungsmengen je Anbaupflanze auf nationaler und manchmal auch regionaler Ebene; die Zahlen werden anschließend mit den geschätzten Anbauflächen multipliziert. Die Schätzungen für den Gesamtverbrauch werden mit den tatsächlich verkauften Düngemittelmengen abgeglichen. Dabei werden Änderungen der Lagerbestände, die zu Differenzen zwischen Verkäufen und Verbrauch führen, berücksichtigt. Jährliche Daten liegen für nahezu alle EU-Mitgliedstaaten sowie für Norwegen vor. Die Daten zum Düngemittelverbrauch sind nach den einzelnen Nährstoffen untergliedert: Stickstoff (N), Phosphor (P), Phosphat (P2O5), Kalium (K), Pottasche (K2O).

Die amtlichen Daten zu den in Düngemittel enthaltenen Nährstoffmengen wurden im Allgemeinen von den nationalen statistischen Ämtern (für Luxemburg vom Landwirtschaftsministerium) zur Verfügung gestellt. Die Daten wurden im Rahmen des Gemeinsamen Fragebogens von Eurostat und OECD zu Agrarumweltindikatoren sowie der Datenerhebung zu den Bruttonährstoffbilanzen von Eurostat und OECD geliefert. Derzeit stehen keine harmonisierten europäischen Statistiken über mineralische Düngemittel aus amtlichen Quellen zur Verfügung. Aus diesem Grund wurden zur Erstellung des Datensatzes unterschiedliche Datenquellen herangezogen, infolgedessen dürfte die Vergleichbarkeit nicht hoch sein. Einige Länder haben Erhebungen über landwirtschaftliche Betriebe durchgeführt, in anderen Ländern wurde der Verbrauch anhand von Statistiken über die Produktion und den Handel mit mineralischen Düngemitteln geschätzt.

Eine Bruttonährstoffbilanz berechnet sich aus dem gesamten Nährstoffeintrag in den Boden minus dem gesamten Nährstoffaustrag aus dem Boden. Die Bruttonährstoffbilanz pro Hektar wird abgeleitet, indem die Gesamtbilanz durch die Referenzfläche (in diesem Fall die landwirtschaftlich genutzte Fläche) dividiert wird. Die Referenzfläche für die in diesem Artikel dargestellten Daten bezieht sich auf die Summe der Flächen für Ackerland, Dauergrünland und Dauerkulturen. Für einige Länder wurden die Bruttonährstoffbilanzen von Eurostat geschätzt und anschließend von nationalen Behörden genehmigt.

Zu den Einträgen im Rahmen der Bruttonährstoffbilanz zählen Düngemittel (organische und anorganische), Erzeugung von Wirtschaftsdünger (tierische Exkremente), Entzug von Wirtschaftsdünger (Ausfuhren, Verarbeitung als Industrieabfall, nichtlandwirtschaftliche Verwendung etc.), Veränderungen des Wirtschaftsdüngerbestands und der Wirtschafsdüngereinfuhren. Weitere Inputs sind Saat- und Pflanzgut, atmosphärische Nährstoffdeposition und (nur im Falle von Stickstoff) biologische Fixierung durch Hülsenfrüchte (wie Klee, Sojabohnen usw.).

Zu den Austrägen im Rahmen der Bruttonährstoffbilanz zählen die Ernte (z. B. Getreide, Hülsenfrüchte, Hackfrüchte, Handelsgewächse, Gemüse und Obst), das Abmähen oder Abweiden von Futterpflanzen (auf Ackerland, Dauer- und Wechselgrünland) sowie vom Feld entfernte Ernterückstände. Für jeden Bilanzposten werden die Nährstoffein- und austräge geschätzt, indem Basisdaten (wie Anbaufläche, pflanzliche Erzeugung, Viehbestand) mit Koeffizienten multipliziert werden, um die Daten in Nährstoffgehalte zu konvertieren.

Kontext

Düngemittel enthalten wichtige Nährstoffe wie Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K), die von den Pflanzen für ihr Wachstum aus dem Boden aufgenommen werden. Düngemittel werden häufig als wesentlicher Input für die landwirtschaftliche Erzeugung betrachtet. Zusätzlich zum Tierdünger (der als organisches Düngemittel verwendet werden kann), setzen die meisten ökologischen Betriebe auch große Mengen an hergestellten Mineraldüngern ein. Übersteigt die eingesetzte Düngemittelmenge den Nährstoffbedarf der Pflanzen, besteht ein erhöhtes Risiko für den Austrag von Nährstoffen aus landwirtschaftlich genutzten Böden in das Grund- und Oberflächenwasser. Die daraus resultierende höhere Nährstoffkonzentration (Eutrophierung) kann Ökosysteme ernsthaft gefährden. Neben den Problemen im Zusammenhang mit der Eutrophierung können Düngemittel auch aufgrund ihrer Produktionsverfahren nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt haben. So sind zur Produktion von Stickstoffdüngern – den am häufigsten eingesetzten Düngemitteln – große Mengen an Energie erforderlich, was zu höheren Treibhausgasemissionen führen kann. Auch Phosphor- und Kaliumdünger haben – wenn auch auf andere Art – Auswirkungen auf die Umwelt. Die zu ihrer Produktion verwendeten Rohstoffe werden abgebaut; dies kann zur Zerstörung der Landschaft, zu Wasserverschmutzung, übermäßigem Wasserverbrauch und Luftverschmutzung führen.

Die Bruttonährstoffbilanz gibt Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen dem Nährstoffeinsatz in der Landwirtschaft, den Nährstoffausträgen in die Umwelt und der nachhaltigen Nutzung von Nährstoffressourcen im Boden. Um das Risiko von Nährstoffausträgen einschätzen zu können, sollte der Verbrauch von hergestellten Düngemitteln mit anderen Nährstoffeinträgen kombiniert werden. Darüber hinaus wird der Nährstoffbedarf (und damit der Nährstoffverbrauch) von Pflanzen durch die vorhergehende Bodenbewirtschaftung, den Bodentyp sowie Klimafaktoren beeinflusst, und diese sind bei jeder Kulturpflanze unterschiedlich.

Die Bruttonährstoffbilanz gibt lediglich einen Hinweis auf potenzielle Umweltrisiken (Luft, Wasser und Boden), denn die tatsächlichen Risiken hängen von einer Reihe von Faktoren ab, zu denen klimatische Bedingungen, Bodentyp und –eigenschaften, Bodensättigung sowie Bewirtschaftungspraktiken wie Drainage, Bodenbestellung und Bewässerung zählen. Anhand der Bruttonährstoffbilanz kann die Differenz zwischen den in den Boden eingetragenen Nährstoffen und den durch Pflanzen entzogenen Nährstoffen dargestellt werden. Sie verdeutlicht die Risiken, die die Auswaschung von Nährstoffen in den Boden und das Wasser oder ihre Freisetzung in die Atmosphäre mit sich bringen.

Um den komplexen Zusammenhängen zwischen Landwirtschaft und Umwelt Rechnung zu tragen, werden Umweltschutzbelange und –garantien in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU integriert, wobei vor allem darauf geachtet wird, die Gefahr von Umweltrisiken zu reduzieren. Zu diesem Zweck wurden Kriterien für die Einhaltung von Umweltschutzauflagen aufgestellt (um Direktzahlungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Landwirte bestimmte Anforderungen unter anderem an den Umweltschutz erfüllen). Zudem wurden gezielte Agrarumweltmaßnahmen ergriffen, um die Nachhaltigkeit von Agrarökosystemen zu fördern.

Die Bedeutung, die die Europäische Kommission der Beurteilung des Zusammenwirkens zwischen Landwirtschaft und Umwelt beimisst, kommt in ihrer Mitteilung ‘Entwicklung von Agrarumweltindikatoren zur Überwachung der Integration von Umweltbelangen in die Gemeinsame Agrarpolitik’ (KOM(2006) 508 endg.) zum Ausdruck. Sie enthält eine Liste von 28 Agrarumweltindikatoren, die einen Überblick über landwirtschaftliche Methoden, landwirtschaftliche Produktionssysteme, die Belastungen und Risiken für die Umwelt und den Zustand natürlicher Ressourcen vermitteln.

Um durch übermäßigen Nährstoffeintrag bedingte Umweltschäden wie die Eutrophierung zu begrenzen, wurden eine Reihe von Rechtsetzungsmaßnahmen getroffen. Dazu zählen der Erlass der Nitratrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie. In diesen Richtlinien werden durch Nitrat gefährdete Gebiete ausgewiesen, für die die Mitgliedstaaten gesetzlich geregelt haben, welche Mengen von Düngemitteln wann auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ausgebracht werden dürfen.

Siehe auch

- Agricultural census (auf Englisch)

- Agri-environmental indicators (auf Englisch)

- Cropping and livestock pattern statistics (auf Englisch)

- Farm structure (auf Englisch)

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Agricultural statistics: Main results - 2009-10 (auf Englisch)

- Agricultural statistics: Main results - 2008-09 (auf Englisch)

- Agricultural statistics: Main results - 2007-08 (auf Englisch)

- Environmental statistics and accounts (auf Englisch)

- Farm data needed for agri-environmental reporting (auf Englisch)

- From farm to fork - Focus on sustainable agriculture and fisheries statistics - SIGMA - The Bulletin of European Statistics, 01/2010 (auf Englisch)

Haupttabellen

- Agrarumweltindikatoren (t_aei), siehe:

- Geschätzte Verbrauch von handelsüblichen Düngern: Stickstoff (Tonnen N) (Quelle: Fertilizers Europe) (tag00090)

- Geschätzte Verbrauch von handelsüblichen Düngern: Phosphor (Tonnen P) (Quelle: Fertilizers Europe) (tag00091)

- Geschätzte Verbrauch von handelsüblichen Düngern: Kalium (Tonnen K) (Quelle: Fertilizers Europe) (tag00092)

Datenbank

- Agrarumweltindikatoren (aei), siehe:

- Leitung landwirtschaftlicher Betriebe (aei_fm):

- Drücke und Risiken (aei_pr):

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Gross Nutrient Balance (ESMS metadata file - aei_pr_gnb_esms) (auf Englisch)