Archive:Statistiken zu Bodenbedeckung und Bodennutzung (LUCAS)

- Daten von März 2014. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Aktualisierung des Artikels geplant: nein.

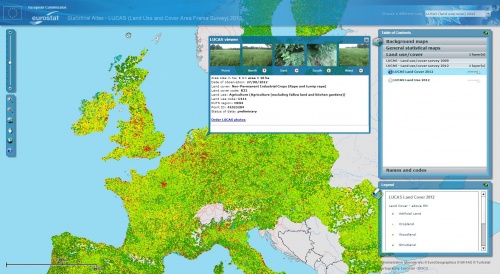

Mittels des Statistischen Atlasses von Eurostat können Sie alle Karten interaktiv verwenden (siehe Benutzerhandbuch - auf Englisch).

Dieser Artikel ist Teil einer Reihe von Statistikartikeln auf der Grundlage des Eurostat Jahrbuchs der Regionen. Er enthält Informationen zur Flächenstichprobenerhebung zur Bodennutzung und Bodenbedeckung (LUCAS) von Eurostat, die harmonisierte und vergleichbare Statistiken über die Bodenbedeckung und Bodennutzung im gesamten Gebiet der Europäischen Union (EU) (mit Ausnahme von Kroatien) liefert. Anhand von LUCAS-Statistiken kann eine Reihe von sozialökologischen Herausforderungen überwacht werden, darunter der Grad der Landschaftszerstückelung, die Verschlechterung der Bodenqualität und die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Die Gesamtfläche der EU-28 betrug im Jahr 2012 knapp über 4,3 Mio. km². Eines der grundlegenden Merkmale der europäischen Landschaften ist die große Vielfalt auf relativ engem Raum, z. B. subarktische Tundra und semi-arides Klima oder Niederungen und Ebenen sowie relativ hohe Bergketten wie die Alpen, Pyrenäen und Karpaten. Dadurch bietet die EU verschiedenste Lebensräume für Flora und Fauna. Die Bodenbedeckung und die Bodennutzung spielen eine zentrale Rolle für diese vielfältigen Ökosysteme, die für die biologische Vielfalt in der EU unerlässlich sind.

Was versteht man unter Bodenbedeckung?

Bodenbedeckung bezieht sich auf die biophysische Bedeckung des Bodens (z. B. Anbaukulturen, Wälder, Gebäude oder Seen). In LUCAS wird die Bodenbedeckung gemäß einer Klassifizierung mit 76 Unterklassen kategorisiert. Die Grundklassen sind: Künstlich angelegte Flächen, Ackerflächen, Bewaldete Flächen, Heideflächen, Grünland, Vegetationslose Flächen, Gewässer und Feuchtgebiete.

Landschaftliche Vielfalt

Als Landschaft gilt eine Fläche, deren Merkmale und Funktionen durch das komplexe und regionalspezifische Zusammenspiel der natürlichen Prozesse (Relief, Bodenart, Wasserverfügbarkeit, Klima, biologische Vielfalt) und der kulturellen Gegebenheiten (menschliche Eingriffe durch Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums, Bebauung und wirtschaftlicher Druck) definiert werden.

Während einige Länder über große, zusammenhängende Flächen mit der gleichen Bodenbedeckung verfügen, gibt es anderswo ein Mosaik kleinerer Flächen mit unterschiedlichen Bodenbedeckungen. Das Vorhandensein von Grünstreifen, Hecken, Trockenmauern, Gräben und anderen naturnahen linearen Elementen ist von grundlegender Bedeutung für die Förderung der biologischen Vielfalt und die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen, wie Bestäubung und Schädlingsbekämpfung. Auf der anderen Seite wurden die Landschaften nach und nach durch menschliche Aktivitäten geformt, z. B. durch die Urbanisierung, Änderungen an landwirtschaftlichen Verfahren und das erhöhte Verkehrsaufkommen. Die Dichte künstlicher linearer Elemente, die die Landschaft zergliedern (z. B. Straßen, Eisenbahnschienen und Überlandleitungen), ist eng mit der Entwicklung der Bevölkerung und der Infrastruktur verbunden. Diese Elemente können die biologische Vielfalt einschränken. So kann beispielsweise eine Autobahn, die durch eine natürliche Fläche führt, den Zug von Wildtieren beeinträchtigen.

Eurostat hat eine Reihe von Indikatoren erarbeitet, mit denen die Verbindungen zwischen Landschaftsmustern und der biologischen Vielfalt beurteilt werden können. Bei der Landschaftsbewertung laufen die LUCAS-Erhebungsmitarbeiter 250 m lange Transekte ab und erfassen Änderungen der Bodenbedeckung und vorhandene lineare Merkmale. Für die Analyse der Landschaftsstruktur in der EU werden die folgenden Elemente berücksichtigt: Reichhaltigkeit (Anzahl der verschiedenen Bodenbedeckungsarten), Vielfalt (relative Häufigkeit der Bodenbedeckungsarten, d. h., es wird ermittelt, ob die Arten innerhalb des Transekts mehrfach auftreten) und Zerstückelung (Vorhandensein struktureller und zergliedernder Elemente). Hiermit werden Informationen über die räumliche Organisation, die Präsenz und die Anordnung von Landschaftsmerkmalen ermittelt.

Was versteht man unter Bodennutzung?

Bei der Bodennutzung handelt es sich um die sozioökonomische Nutzung einer Fläche (z. B. Landwirtschaft, Gewerbe, Wohnen oder Erholung). An einem Ort kann es mehrere oder wechselnde Bodennutzungsarten geben. In LUCAS wird die Bodennutzung gemäß 33 verschiedenen Klassen spezifiziert, die den primären Sektor (z. B. Land- und Forstwirtschaft), den sekundären Sektor (Industrie), den tertiären Sektor (Dienstleistungen) und sonstige Nutzungsarten (z. B. Wohngebiete und ungenutzte Flächen) abdecken.

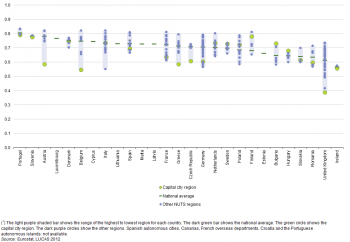

Anhand der zum Transekt erhobenen Daten kann der Shannon-Evenness-Index als Maß für die Landschaftsvielfalt berechnet werden. Für die EU-27 insgesamt lag dieser Index im Jahr 2012 bei 0,70. In den meisten EU-Mitgliedstaaten liegen die Shannon-Evenness-Indizes im Bereich des EU-27-Durchschnitts (0,65-0,75).

Shannon-Evenness-Index

Wenn ein LUCAS-Erhebungsmitarbeiter ein Transekt von 250 m abläuft, registriert er alle beobachteten Änderungen der Bodenbedeckung. Der Grad der Homogenität bzw. Heterogenität der Bodenbedeckung kann durch die Erfassung der Anzahl der verschiedenen Bodenbedeckungsarten in jedem Transekt und deren relative Häufigkeit analysiert werden (es wird also beurteilt, ob die gleiche Bodenbedeckungsart innerhalb des Transekts wiederholt auftritt).Anhand des Shannon-Evenness-Index kann die Landschaftsvielfalt bewertet werden. Dabei werden sowohl die Anzahl der verschiedenen beobachteten Bodenbedeckungsarten als auch deren relative Häufigkeit berücksichtigt. Der Index basiert auf Werten im Bereich von 0–1, wobei 0 eine Landschaft ohne Vielfalt (nur eine Bodenbedeckungsart) und 1 eine Landschaft mit maximaler Vielfalt (alle Bodenbedeckungsarten in gleicher Menge) bezeichnet. Wenn eine Landschaft alle Bodenbedeckungsarten in gleicher Menge aufweist, tendiert der Shannon-Evenness-Index gegen 1. Umgekehrt tendiert der Index gegen 0, wenn lediglich eine vorherrschende Bodenbedeckungsart vorhanden ist.

Shannon-Evenness-Index (SEI) =

wobei die relative Häufigkeit der Bodenbedeckungsarten durch Pi und die verschiedenen Bodenbedeckungsarten durch m angegeben werden.

Portugal, Slowenien, Österreich und Luxemburg wiesen die größte Landschaftsvielfalt auf

(Index, Bereich = 0–1; mit einem Wert von Null, die eine Landschaft ohne Vielfalt (nur eine Art der Bodenbedeckung) und einen Wert von eins, der die maximale Diversität (in anderen Worten, alle Arten der Bodenbedeckung in gleichen Mengen)) - Quelle: Eurostat, LUCAS 2012

Die größte Landschaftsvielfalt wurde in EU-Mitgliedstaaten mit bergigen oder hügeligen Gebieten verzeichnet, beispielsweise in Portugal, Slowenien, Österreich und Luxemburg. Jedes dieser Länder verfügte über einen relativ hohen Abwechslungsgrad in Bezug auf die Bodenbedeckung und wies im Jahr 2012 einen Shannon-Evenness-Index von mehr als 0,75 auf. Danach folgte eine Gruppe von Mitgliedstaaten, deren Landschaftsvielfalt in der Nähe des EU-27-Durchschnitts lag (z. B. Deutschland, Frankreich und Polen). Eine weitere Gruppe verfügte über große Waldgebiete und wies relativ homogene Landschaften mit einem niedrigeren Vielfältigkeitsgrad auf (z. B. Estland und Finnland). Die letzte Ländergruppe verzeichnete ebenfalls niedrige Vielfältigkeitsgrade, homogene Landschaften (Indizes von unter 0,65) und eine tendenziell vorherrschende Bodenbedeckungsart, oftmals Grünland, Ackerflächen oder ungenutzte landwirtschaftliche Flächen (z. B. Irland, Ungarn, Rumänien und Vereinigtes Königreich).

Die Shannon-Evenness-Indizes für Regionen der NUTS-Ebene 2 (im Gegensatz zu nationalen Durchschnittswerten) werden in Karte 1 dargestellt und decken 261 verschiedene Regionen in der EU-27 ab. In 12 Regionen lag der Shannon-Evenness-Index im Jahr 2012 bei mindestens 0,80 (in der Karte in der dunkelsten Schattierung dargestellt). Diese Regionen befanden sich in acht verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Der folgende Abschnitt konzentriert sich auf zwei dieser Länder (Portugal und Österreich) und beschreibt die Landschaftsänderungen, die in bestimmten Regionen angetroffen werden können.

Die vielfältigsten Landschaften befanden sich in den portugiesischen Regionen Norte und Algarve

Die größte Landschaftsvielfalt wies die Region Norte in Portugal auf. Die Binnenlandflächen dieser Region in Richtung Spanien zeichnen sich durch ein relativ bergiges Terrain (z. B. der Parque Nacional Peneda-Gerês und der Parque Natural do Douro) aus und sind relativ trocken oder sogar arid (in den Sommermonaten). Diese Gebiete sind oftmals Heideflächen oder bewaldete Flächen. Wenn sie landwirtschaftlich genutzt werden, dann in der Regel mit Dauerkulturen (z. B. Wein). Diese Region im Norden Portugals verfügt auch über eine lange Küstenlinie (Atlantik), wo eine höhere Bevölkerungsdichte und mehr wirtschaftliche Aktivität herrschen. Dort fällt zudem mehr Regen, und die landwirtschaftliche Nutzung ist vielseitiger.

Den zweithöchsten Shannon-Evenness-Index verzeichnete eine Region am anderen Ende des portugiesischen Festlandes, nämlich die Algarve. Einige Merkmale dieser Region ähneln denjenigen der Region Norte insofern als sich auch die Algarve durch (touristische) Bebauung an der Südküste auszeichnet, während es auch einige landwirtschaftlich genutzte Gebiete gibt, die von den geschützten klimatischen Bedingungen profitieren. Richtung Binnenland wandelt sich die Landschaft dann jedoch recht schnell zu einem ländlichen, dünn besiedelten und relativ hügeligen Gebiet (z. B. die Serra do Caldeirão).

Die österreichischen Regionen Burgenland und Oberösterreich wiesen ebenfalls eine große Landschaftsvielfalt auf …

Die Region mit der nächstgrößeren Landschaftsvielfalt war das Burgenland, die östlichste und am dünnsten besiedelte Region Österreichs. Es handelt sich größtenteils um eine Flachlandregion mit Ebenen im Norden, die sich bis nach Wien und zum Neusiedler See (größter See Österreichs) erstrecken, während der Süden der Region hügeliger ist und einen hohen Anteil bewaldeter Flächen bei einer niedrigeren Bevölkerungsdichte aufweist. Landwirtschaft – einschließlich Dauerkulturen (Weinbau und Baumobstanlagen), Obst von einjährigen Pflanzen und Sonnenblumen – sowie Tourismus sind wichtige Wirtschaftsfaktoren im Burgenland.

Mit Oberösterreich befindet sich eine weitere österreichische Region unter den vielfältigsten Regionen (6. Platz in der Rangliste). Die Region befindet sich im Norden Österreichs und grenzt an Deutschland und die Tschechische Republik. Sie zeichnet sich ebenfalls durch eine Vielzahl verschiedener Landschaften aus: vom Böhmerwald über relativ flaches Wiesenland und landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiete um Linz (die drittgrößte Stadt und eines der Industriezentren Österreichs) und bewaldete Vorlandhügel bis hin zu den höheren Erhebungen der Alpen.

… wie auch acht weitere Regionen in Süditalien, Nordspanien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Finnland

Die übrigen acht Regionen mit einem Shannon-Evenness-Index von mindestens 0,80 waren zwei Regionen in Süditalien (die Insel Sicilia und die Region Abruzzo, die über bergiges Gelände und flache Küstenregionen am Adriatischen Meer verfügt), zwei Regionen mit vielfältigen Landschaften im Norden von Spanien (Galicia und La Rioja) sowie die größtenteils flachen Regionen Bretagne (Frankreich), Prov. Oost-Vlaanderen (Belgien), Limburg (Niederlande) und die Inselgruppe Åland (Finnland). Die vier letztgenannten Regionen zeichnen sich nicht durch wesentliche Änderungen der Landschaft aus, sie verfügen vielmehr über relativ gleichförmige Flachlandabschnitte. Die hohen Shannon-Evenness-Indizes könnten zumindest teilweise auf die vielfältigere Bodennutzung zurückgeführt werden: Relativ kleine Ländereien beispielsweise führen dazu, dass die Bodenbedeckung fragmentiert oder wechselnd ist.

Geringe Landschaftsvielfalt in vielen Regionen des Vereinigten Königreichs

Am unteren Ende der Rangliste befanden sich 64 Regionen der NUTS-Ebene 2 mit einem Shannon-Evenness-Index von weniger als 0,65 im Jahr 2012 (in Karte 1 in der hellsten Schattierung dargestellt). Über ein Drittel davon befand sich im Vereinigten Königreich (was zum Teil auf die relativ kleine Fläche mancher Regionen der NUTS-Ebene 2 in diesem Mitgliedstaat zurückgeführt werden könnte), sieben in Deutschland, jeweils fünf in Frankreich und Ungarn sowie jeweils vier in Bulgarien, Polen und Rumänien. Die übrigen Regionen verteilen sich auf die Slowakei (drei Regionen), Irland und die Niederlande (jeweils zwei Regionen), Belgien, die Tschechische Republik, Italien und Österreich (jeweils eine Region).

Die relativ geringe Landschaftsvielfalt in vielen Regionen des Vereinigten Königreichs könnte zumindest teilweise mit den dicht bevölkerten urbanisierten Gebieten und den häufig anzutreffenden weiten Landstrichen mit Ackerland (im Osten) oder Grünland/Heideflächen (im Westen und Norden) zusammenhängen. Insgesamt 23 der 37 Regionen im Vereinigten Königreich verzeichneten einen Shannon-Evenness-Index von unter 0,65.

Ein hoher Anteil der irischen Landschaft besteht ebenfalls aus Grünland, was erklären könnte, weshalb beide Regionen der NUTS-Ebene 2 in Irland Indizes von unter 0,65 verzeichnet haben. Der Anteil an Grünflächen an der Gesamtfläche Irlands im Jahr 2012 betrug 67,1 %. Im Vereinigten Königreich lag dieser Wert bei 40,1 %. Diese beiden Länder verfügten über die höchsten Anteile an Grünflächen unter allen EU-Mitgliedstaaten und lagen weit über dem entsprechenden EU-27-Durchschnitt von 19,5 %.

Einige Regionen in Osteuropa verzeichneten ebenfalls relativ gleichförmige Landschaften …

Fünf der sieben ungarischen Regionen meldeten einen Shannon-Evenness-Index von unter 0,65. Diese Regionen zeichneten sich oftmals durch ihren relativ hohen Anteil an Ackerland (beispielsweise in der Großen Ungarischen Tiefebene) aus: Auf Ackerland entfielen 46,9 % der Gesamtfläche Ungarns im Jahr 2012, dies ist mehr als doppelt so viel wie der EU-27-Durchschnitt von 24,7 %. In Bulgarien verzeichneten vier der sechs Regionen der NUTS-Ebene 2 Indizes von unter 0,65. Diese könnten ebenfalls als Tiefebenen bezeichnet werden und bilden einen Kontrast zu den Regionen Yugozapaden und Yuzhen tsentralen im Südwesten, wo die Landschaftsvielfalt über dem EU-27-Durchschnitt lag und eine vielseitigere Topografie anzutreffen war.

… wie auch viele Hauptstadtregionen und dicht besiedelte städtische Regionen

(Index, Bereich = 0–1; mit einem Wert von Null, die eine Landschaft ohne Vielfalt (nur eine Art der Bodenbedeckung) und einen Wert von eins, der die maximale Diversität (in anderen Worten, alle Arten der Bodenbedeckung in gleichen Mengen)) - Quelle: Eurostat, LUCAS 2012

Wahrscheinlich überrascht es nicht, dass die Landschaftsvielfalt für viele Hauptstadtregionen relativ niedrig war. Dies traf insbesondere für Inner London zu, wo mit 0,39 im Jahr 2012 der niedrigste Shannon-Evenness-Index aller Regionen der NUTS-Ebene 2 verzeichnet wurde, für die Daten vorliegen. Den nächsthöheren Index meldet die angrenzende Region Outer London. Die Indizes von sechs weiteren Regionen im Vereinigten Königreich (North Yorkshire, Northern Ireland, East Wales, West Midlands, East Yorkshire and Northern Lincolnshire sowie Lancashire) liegen unter den Indizes aller anderen Regionen in der EU-27.

Die anderen Hauptstadtregionen neben London, die eine Landschaftsvielfalt mit einem Index von weniger als 0,65 verzeichneten, waren Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Belgien, 0,55), Southern and Eastern (Irland, 0,57), Attiki (Griechenland, 0,58), Wien (Österreich, 0,59), Bucureşti - Ilfov (Rumänien, 0,60), Berlin (Deutschland, 0,60), Praha (Tschechische Republik, 0,61), Bratislavský kraj (Slowakei, 0,61) sowie Île de France (Frankreich, 0,64).

Abbildung 1 zeigt eine alternative Analyse dieser Ergebnisse zur Landschaftsvielfalt Nach Region der NUTS-Ebene 2 und stellt die Streuung zwischen den Regionen innerhalb desselben EU-Mitgliedstaates dar. Das allgemeine Muster der relativ niedrigen Landschaftsvielfalt in Hauptstadtregionen ist offensichtlich, wenngleich es hierzu auch einige Ausnahmen gibt. So verzeichneten beispielsweise die Hauptstadtregionen von Bulgarien, Ungarn und Finnland jeweils eine Landschaftsvielfalt über dem jeweiligen Landesdurchschnitt. Die Shannon-Evenness-Indizes für Yugozapaden (Bulgarien) und Közép-Magyarország (Ungarn) waren sogar die höchsten im jeweiligen Land.

Zwischen den verschiedenen Regionen in Belgien, Deutschland, Griechenland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen und im Vereinigten Königreich gab es relativ große Unterschiede hinsichtlich der Landschaftsvielfalt. Im Fall von Belgien, Griechenland, Österreich und dem Vereinigten Königreich wurde diese Bandbreite aufgrund der niedrigen Landschaftsvielfalt in der jeweiligen Hauptstadtregion noch vergrößert. Die erheblichen Unterschiede zwischen den Regionen Italiens waren zumindest teilweise auf die geringe Landschaftsvielfalt in Liguria zurückzuführen, eine dicht besiedelte, bergige Region im Nordwesten des Landes, die sich über die Mittelmeerküste von der französischen Grenze bis in die Toscana erstreckt und in der sich die Stadt Genua befindet.

Fallstudie für die Nutzung von LUCAS – Überwachung des Bodens in der EU

Im Folgenden werden einige Hintergrundinformationen zu den Einsatzmöglichkeiten des LUCAS-Datensatzes mit Schwerpunkt auf dem Bereich Boden aufgeführt. Eine ausführliche Liste der Bereiche, in denen LUCAS-Daten derzeit verwendet werden, um die Entwicklung verschiedener EU-Politikbereiche zu analysieren und voranzutreiben, findet sich im Abschnitt Kontext.

Die Bildung von Boden ist ein sehr langsamer Prozess, weshalb Boden bisweilen als begrenzte Ressource eingestuft wird. Der Bedarf an Daten und Informationen, mit denen der Zustand der europäischen Böden bewertet werden kann, wurde unter anderem durch das Sechste Umweltaktionsprogramm gedeckt, das die thematische Strategie der EU für den Bodenschutz (siehe Kasten), die nachhaltige Nutzung der Böden zur Bewahrung ihrer Funktionen sowie Pläne zur Wiederherstellung geschädigter oder verschmutzter Böden beschrieb. Diese Grundsätze wurden im Siebten Umweltaktionsprogramm bestätigt, das das Bestreben der EU bekräftigt, die Bodenerosion zu reduzieren, die organische Bodensubstanz zu vermehren, die vom Menschen verursachten Belastungen für die Böden zu mindern, Land nachhaltig zu bewirtschaften und Standorte mit kontaminierten Böden zu sanieren.

Die thematische Strategie der EU für den Bodenschutz

Im Jahr 2006 legte die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung Thematische Strategie für den Bodenschutz (KOM(2006) 231) ihre Pläne dar, mit denen sichergestellt werden soll, dass sich die EU zur Erreichung eines hohes Niveaus des Bodenschutzes verpflichtet, um die Funktionen des Bodens zu schützen und eine weitere Verschlechterung der Bodenqualität zu verhindern. In diesem Rahmen entscheiden die EU-Mitgliedstaaten, wie sie die nachhaltige Entwicklung ihrer eigenen Böden am besten schützen, wobei die Europäische Kommission eine Abschätzung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Folgen verschiedener politischer Maßnahmen durchführte.Im Februar 2012 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Bericht zur Umsetzung der Strategie (COM(2012) 46). Der Bericht enthielt einen Überblick über die Maßnahmen, die im Rahmen der thematischen Strategie der EU für den Bodenschutz in Bezug auf die Bereiche Sensibilisierung, Forschung, Einbeziehung in andere politische Maßnahmen und Rechtsetzung ergriffen wurden. Es wurde dargelegt, dass die Strategie dazu beigetragen hat, dass die Bodenprobleme stärker in den Vordergrund gerückt sind, z. B. indem sie in andere politische Maßnahmen einbezogen wurden. Außerdem präsentierte der Bericht die Trends zur Verschlechterung der Bodenqualität in Europa und weltweit sowie künftige Herausforderungen bei der Gewährleistung des Bodenschutzes.

Weitere Informationen: Gemeinsame Forschungsstelle, The State of Soil in Europe (auf Englisch)

Verschlechterung der Bodenqualität in Europa

Im Bereich Landwirtschaft können Bewirtschaftungsverfahren wie ökologischer und integrierter Landbau die organische Bodensubstanz bewahren und verbessern. In der EU zeichnet sich jedoch trotz der Strategien zur Förderung des Bodenschutzes eine fortschreitende Verschlechterung der Bodenqualität ab. Diese Verschlechterungsprozesse können durch menschliche Eingriffe wie land- und forstwirtschaftliche Verfahren, Industrieaktivitäten, Tourismus, Ausdehnung der Städte und der Industrie sowie Baumaßnahmen verstärkt werden. Somit kann sich die Verschlechterung des Bodens direkt auf die Wasser- und Luftqualität, die biologische Vielfalt und den Klimawandel auswirken und ist daher für eine Reihe von politischen Entscheidungsträgern von Bedeutung.

Einige der wesentlichen Faktoren, die zu einer Verschlechterung der Bodenqualität in der EU führen, sind die Bodenerosion (durch Wasser oder Wind) und eine Abnahme des Anteils der organischen Bodensubstanz: Mindestens die Hälfte des Bodens in der EU verfügt über einen geringen Anteil organischer Bodensubstanz, besonders die südlichen Mitgliedstaaten. Andere Formen der Verschlechterung der Bodenqualität sind Versalzung (eine überhöhte Anreicherung von wasserlöslichen Salzen im Boden), Überschwemmungen, Erdrutsche oder Bodenverschmutzung durch industrielle Aktivitäten (Nutzung und Vorhandensein von gefährlichen Stoffen in Produktionsprozessen). Ein voll funktionsfähiger Boden senkt das Risiko von Überschwemmungen und schützt die Grundwasservorräte durch die Neutralisierung oder Filterung potenzieller Schadstoffe.

Eine weitere Form der Verschlechterung der Bodenqualität ist die Bodenversiegelung, bei der Boden durch undurchlässiges Material ersetzt wird, z. B. bei der Abdeckung von Land für Wohnraum, Straßen oder sonstige Baumaßnahmen. Mit dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa (KOM(2011) 571), einer der Leitinitiativen der Strategie Europa 2020, wurde dazu aufgerufen, spätestens 2020 bei der Ausarbeitung der verschiedenen Politikbereiche „die direkten und indirekten Auswirkungen auf die Landnutzung in der EU und weltweit“ zu berücksichtigen, so dass die Landnahme (auf Englisch) (Übernahme von Land zur Urbanisierung oder sonstigen künstlichen Erschließung oder Nutzung) so eingeschränkt wird, dass bis 2050 netto kein Land mehr verbraucht wird.

LUCAS-Bodendatenbank

Im Jahr 2009 erweiterte die Europäische Kommission die LUCAS-Erhebung um ein weiteres Modul zum Thema Boden. Diese Erhebung war der erste Versuch zur Einrichtung einer gesamteuropäischen Oberbodendatenbank, die als Grundlage für die EU-weite Bodenüberwachung dienen könnte.

Es wurden insgesamt 20 000 Oberbodenproben aus fast 10 % der LUCAS-Datenpunkte aus dem Jahr 2009 in 23 EU-Mitgliedstaaten genommen (Bulgarien, Kroatien, Zypern, Malta und Rumänien waren zunächst ausgenommen). Zypern und Malta legten anschließend ebenfalls Bodenproben vor, obwohl die LUCAS-Erhebung in deren Hoheitsgebieten im Jahr 2009 nicht durchgeführt wurde. Im Jahr 2012 wurden in Bulgarien 664 und in Rumänien 1427 Oberbodenproben genommen.

Jede Probe entsprach etwa 0,5 kg Oberboden (aus 0–20 cm Tiefe). Alle Proben wurden registriert und einer Sichtprüfung unterzogen. Mineralböden wurden luftgetrocknet, verpackt und anschließend an ein Zentrallabor zur physikalischen und chemischen Analyse geschickt, um unter anderem Folgendes zu messen: Partikelgröße (Ton-, Schluff- und Sandanteile), pH-Wert (Azidität, Alkalität), organischer Kohlenstoffgehalt, Karbonatgehalt, Phosphorgehalt, Gesamtstickstoffgehalt und Gehalt an extrahierbarem Kalium.

Nutzung der LUCAS-Daten zur Überwachung der thematischen Strategie für den Bodenschutz

LUCAS basiert auf einer einheitlichen Methodik und ist flexibel konzipiert, so dass die Dienststellen der Europäischen Kommission bestimmte Erhebungsmodule spezifizieren können (wie die Bodenerhebung im Jahr 2009). Innerhalb von zwei bis drei Jahren können Bodenüberwachungsdaten bereitgestellt werden.

LUCAS-Daten wurden verwendet, um eine Erstanalyse der Faktoren Landnahme, Bodenversiegelung sowie der Bodenbedeckung und Bodennutzung im Allgemeinen durchzuführen. Zudem wurden spezifische Informationen aus dem Bodenmodul zur Überwachung der chemischen und physikalischen Eigenschaften der Böden in der gesamten EU verwendet. Letzteres ermöglichte die Durchführung einer Vielzahl von Politikbewertungen, z. B. eine bessere Beurteilung der Kohlenstoffbestände in europäischen Böden, die im Rahmen der Klimawandelpolitik und der Nahrungsmittelproduktion (da die organische Bodensubstanz die Bodenfruchtbarkeit wahrt) von Bedeutung ist.

Zwar hat die thematische Strategie für den Bodenschutz (KOM(2006) 231) dazu beigetragen, dass diesen Problemen mehr Bedeutung beigemessen wird, jedoch erfolgen die Überwachung und der Schutz der Bodenqualität in Europa nach wie vor nicht auf systematische Weise. In ihrem Fortschrittsbericht über die Umsetzung der Strategie (COM(2012) 46) aus dem Jahr 2012 befand die Europäische Kommission, dass die Ergebnisse von LUCAS als Ausgangspunkt für ein harmonisiertes Überwachungssystem dienen könnten. Derzeit erarbeitet die Europäische Kommission eine Mitteilung, die die Bedeutung einer guten Bodenbewirtschaftung hervorhebt und darauf abzielt, das allgemeine Bewusstsein für den Wert von Land und Boden als Ressource zu stärken. Diese Mitteilung wird vermutlich im Jahr 2015 veröffentlicht.

Nutzung der LUCAS-Daten zur Überwachung von Agrarumweltindikatoren

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU nach 2013 enthält Verpflichtungen zur Berücksichtigung einer Reihe von Umweltbelangen. So schlug die Europäische Kommission beispielsweise im Rahmen der Mitteilung Entwicklung von Agrarumweltindikatoren zur Überwachung der Integration von Umweltbelangen in die Gemeinsame Agrarpolitik (KOM(2006) 508) eine Reihe von 28 Agrarumweltindikatoren vor, darunter auch Indikatoren für die Bodenqualität und die Bodenerosion.

Bodenqualität

Das LUCAS-Bodenmodul beinhaltet die Auswertung des Gehalts an organischem Kohlenstoff von Böden (wie er aus Überresten von Pflanzen und Tieren entsteht, die unter dem Einfluss von Temperatur, Feuchtigkeit und den umgebenden Bodenbedingungen zersetzt werden). Dieser Indikator wird als organischer Kohlenstoffgehalt bezeichnet. Ein hoher organischer Kohlenstoffgehalt kann aus Agrarumweltsicht mit guten Bodenbedingungen in Verbindung gebracht werden, sorgt wahrscheinlich für eine reduzierte Bodenerosion, eine hohe Filterkapazität sowie einen reichhaltigen Lebensraum für Bodenorganismen und bildet Kohlenstoffsenken. Der jährliche Rückgang der organischen Bodensubstanz kann in den verschiedenen Böden stark schwanken, abhängig von natürlichen (Klima, Bodenmaterial, Entwässerungsstatus, Bodenbedeckung, Topografie usw.) und von Menschen geschaffenen Faktoren (Art des Bewuchses bzw. der Bepflanzung, Bodennutzung, Bewirtschaftungsverfahren usw.).

Momentan sind nur für das Jahr 2009 LUCAS-Daten verfügbar. Diese Informationen bieten eine nützliche Grundlage, anhand der die Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2013 gemessen werden könnten, insbesondere in Bezug auf die nachhaltige Verwaltung natürlicher Ressourcen und den Klimaschutz. Wenn das Bodenmodul der LUCAS-Erhebung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt wird, könnte der Verlust von organischem Kohlenstoff ausgewertet werden, ein wesentlicher Indikator zur Messung der Geschwindigkeit der Verschlechterung der Bodenqualität.

Bodenerosion

Die Anfälligkeit des Bodens für Erosion hängt von einer Reihe von Umweltbedingungen und menschlichen Aktivitäten ab. Wenn die fruchtbarste Oberbodenschicht entfernt wird, reduziert die Erosion die Produktivität des Bodens, und flachgründiger Boden kann zu einem unwiederbringlichen Verlust von Ackerland führen. Schwere Erosion wird in der Regel mit der Entwicklung vorübergehender oder dauerhafter Rillenerosion in Verbindung gebracht, die Ackerland fragmentieren kann.

Bodenerosion wird definiert durch die Fläche, die dem Risiko der Erosion ausgesetzt ist (in Hektar und als Prozentsatz der Gesamtfläche). LUCAS-Daten wurden im Rahmen eines Modellierungsprojekts (Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE) des Joint Research Centre (JRC) (auf Englisch) der Europäischen Kommission genutzt, in deren Rahmen die Bodenerosionsraten ausgewertet wurden. Die von der JRC durchgeführten Tätigkeiten haben ergeben, dass künftig die folgenden Arten von Daten erforderlich sein werden, um zuverlässige Indikatoren für die Bodenerosion zu erhalten:

- Bodendaten – Oberflächenstruktur, organischer Kohlenstoffgehalt, Struktur, Durchlässigkeit;

- Klimadaten – Niederschlag und Temperatur;

- Bodenbedeckung;

- Topografie;

- Bewirtschaftung – menschliche und landwirtschaftliche Verfahren

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Wie wird LUCAS durchgeführt?

LUCAS ist eine harmonisierte Bodenbedeckungs- und Bodennutzungserhebung, die vor Ort durchgeführt wird, d. h., die Daten werden durch direkte Beobachtungen der Erhebungsmitarbeiter an Ort und Stelle erfasst. Da es sich um eine Flächenstichprobenerhebung handelt, müssen Landwirte und sonstige Grundeigentümer keine Fragebögen ausfüllen, was den mit Statistiken verbundenen Aufwand reduziert.

Die jüngste Vor-Ort-Erhebung im Rahmen von LUCAS wurde zwischen März und September 2012 für die EU-27 durchgeführt (für Kroatien wurden keine Daten erhoben, da das Land zum damaligen Zeitpunkt noch kein Mitglied der EU war).

Wie wird LUCAS durchgeführt?

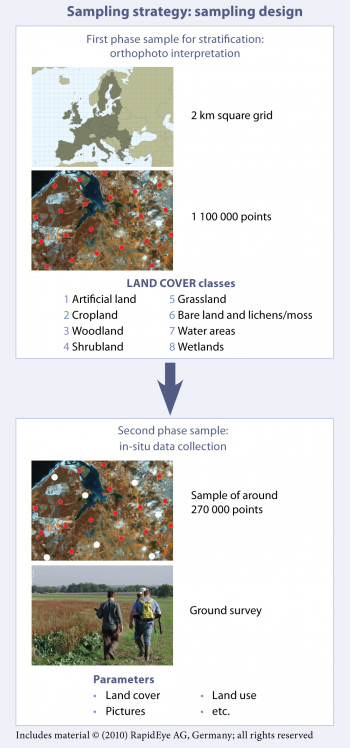

Für die Durchführung von LUCAS wurde das Gebiet der EU in ein Netz aus 2*2 km² großen Feldern mit ca. 1,1 Mio. Knotenpunkten aufgeteilt. Daraus wurde auf der Grundlage von Schichtungsinformationen eine Stichprobe von etwa 270 000 Punkten ausgewählt. Jeder dieser Punkte wurde von einem der 750 LUCAS-Erhebungsmitarbeiter (hauptsächlich Agrar- und Forstingenieure) vor Ort untersucht.

An jedem Erhebungspunkt führt der Erhebungsmitarbeiter Folgendes durch: Beobachtung der Bodenbedeckung; Beobachtung der Bodennutzung; Erfassung weiterer Umweltparameter am Boden (z. B. Bewässerung, Beweidung, verbrannte Flächen, Brandschneisen); Aufnahme von Fotos des Referenzpunktes sowie mit Blickrichtung nach Norden, Süden, Osten und Westen); Ablaufen einer Strecke von 250 m nach Osten („Transekt“) zur Erfassung der verschiedenen Bodenbedeckungsarten und linearen Elemente wie Mauern, Hecken, Straßen, Eisenbahnlinien, Bewässerungskanäle oder Stromleitungen. Diese für jedes Transekt erhobenen Informationen können verwendet werden, um die Fragmentierung, Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit der Landschaften (z. B. den Shannon-Evenness-Index) zu analysieren.

Welche Arten von Informationen sind verfügbar?

Aus LUCAS werden hauptsächlich zwei Arten von Informationen gewonnen, die den Nutzern zur Verfügung gestellt werden können: aggregierte statistische Daten und Primärdaten (für einzelne Erhebungspunkte). Die aggregierten Ergebnisse beschreiben die Bodenbedeckung und die Bodennutzung für die EU-27 sowie die nationalen Durchschnittswerte für die EU-Mitgliedstaaten und können auch detaillierter dargestellt werden, beispielsweise für über 250 Regionen der NUTS-Ebene 2. Diese Statistiken können um Indizes für die Landschaftszusammensetzung, Reichhaltigkeit, Struktur, Fragmentierung und Vielfalt ergänzt werden, die mit Hilfe der an den einzelnen Erhebungspunkten erfassten Informationen auf die nationale oder regionale Ebene aggregiert werden können.

Zugang zu LUCAS-Daten — Statistischer Atlas von Eurostat

Diese Anwendung ist ein interaktives Werkzeug, das die Anzeige von verschiedenen Ebenen statistischer Daten in Kombination mit verschiedenen geografischen Ebenen erlaubt. Im statistischen Atlas können Karten mit LUCAS-Daten angezeigt werden, und die Nutzer können alle Informationen sehen, die für jeden Erhebungspunkt erfasst wurden, darunter die Koordinaten des Punktes, die Klassifizierung der Bodenbedeckung und der Bodennutzung sowie die aufgenommenen Fotos.

LUCAS Online Viewer (auf Englisch) (oben rechts in der Anwendung gewünschte LUCAS-Daten auswählen)

LUCAS Online Viewer (auf Englisch) (oben rechts in der Anwendung gewünschte LUCAS-Daten auswählen)

Bei den Primärdaten handelt es sich um Vor-Ort-Mikrodaten zu jedem Erhebungspunkt. Dabei handelt es sich um eine reichhaltige Informationsquelle für weitere Detailanalysen. Die Daten werden in Tabellenform in länderspezifischen Dateien (auf Englisch) dargestellt.

Seit dem Bezugszeitraum 2006 stellt Eurostat außerdem ein LUCAS-Fotoarchiv zur Verfügung. Über ein Online-Formular können Fotos angefordert werden.

Kontext

Die meisten Veränderungen der Landschaften sind nicht im Alltag erkennbar. Die natürlichen Merkmale, die Landschaften formen (wie Täler, Plateaus und Ebenen), sind größtenteils das Ergebnis geografischer Prozesse, die sich über einen sehr langen Zeitraum hingezogen haben. Neben diesen natürlichen Prozessen haben auch menschliche Eingriffe ihre Spuren in den Umgebungen hinterlassen, in denen Menschen leben und arbeiten. Land ist zu einer natürlichen und wirtschaftlichen Ressource geworden, die für mehrere Zwecke genutzt wird: Land- und Forstwirtschaft; Bergbau; Fertigung und Bauwesen; Handel; Verkehr und sonstige Dienstleistungen; Wohnraum und Freizeit.

Mit dem Einsetzen der industriellen Revolution begann eine lange Periode, während der bewaldete Flächen in ganz Europa gerodet wurden (Abholzung). In den letzten Jahrzehnten drehte sich dieses Muster jedoch um, was teilweise auf internationale Verpflichtungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten in Verbindung mit dem Klimawandel zurückzuführen ist: Infolgedessen ist die EU heute eine der wenigen Regionen auf der Welt, in der der Baumbestand derzeit zunimmt.

Historisch gesehen gab es eine Reihe verschiedener Entwicklungen, die sich auf die örtlichen Ökosysteme und die biologische Vielfalt in der EU ausgewirkt haben, darunter: Rückgang des Anteils der Landwirtschaft an der Bodennutzung; Zunahme der Bodenerosion und Verschlechterung der Bodenqualität; zunehmende Ausdehnung der (Vor-)Städte infolge des demografischen und wirtschaftlichen Wachstums; fortgesetzte Erweiterung der Infrastruktur (z. B. neue Straßen oder Eisenbahnlinien und weitere Erscheinungsformen der wirtschaftlichen Entwicklung). In Kombination haben diese Entwicklungen oftmals zu zunehmend fragmentierten Lebensräumen geführt, die potenziell die biologische Vielfalt einschränken.

LUCAS-Statistiken können für die folgenden Zwecke nützlich sein: Analyse und Entwicklung verschiedener Bereiche der EU-Politik, z. B. auf dem Gebiet des Bodenschutzes gemäß der Soil Thematic Strategy (auf Englisch); Aufnahme von Umweltbelangen in die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2013; Förderung der biologischen Vielfalt und des Umweltschutzes durch die EU Biodiversity Strategy to 2020 (auf Englisch); Förderung der effizienten Nutzung von Ressourcen für ein nachhaltiges Wachstum, wie in der Initiative A resource-efficient Europe (auf Englisch); Bekämpfung des Klimawandels mittels Überwachung durch die Europäische Umweltagentur sowie Maßnahmen im Rahmen des European Climate Change Programme (auf Englisch); Landüberwachung, Raumplanung und Ressourcenverwaltung, z. B. durch das Copernicus Earth Observation Programme (auf Englisch).

Siehe auch

Weitere Informationen von Eurostat

Datenvisualisierung

- Statistischer Atlas (auf Englisch)

Veröffentlichungen

- Diversified landscape structure in the EU Member States (auf Englisch)

- New insight into land cover and land use in Europe (auf Englisch)

Datenbank

- Bodenbedeckung (lan_lcv)

- Überblick über die Bodenbedeckung (lan_lcv_ovw)

- Künstlich angelegte Flächen (lan_lcv_art)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Land cover and land use, landscape (LUCAS) (ESMS-Metadatendatei — lan_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen, Abbildungen und Karten (MS Excel)

Statistiken zu Bodenbedeckung und Bodennutzung (LUCAS) (auf Englisch)

Statistiken zu Bodenbedeckung und Bodennutzung (LUCAS) (auf Englisch)

Weitere Informationen

- LUCAS maps (auf Englisch)

- LUCAS photo viewer (auf Englisch)

- LUCAS-Primärdaten 2012

Weblinks

- Europäische Kommission — Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (auf Englisch)

- Europäische Kommission — Generaldirektion Umwelt (auf Englisch)

- Europäische Umweltagentur

- European Climate Change Programme (auf Englisch)

- European Commission — Joint Research Centre (auf Englisch)