Archive: Energieverbrauch

Dieser Statistics Explained Artikel wurde im September 2018 archiviert. Für weitere Artikelen über Energie sehen Sie hier.

- Datenauszug vom Juni 2017. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank.

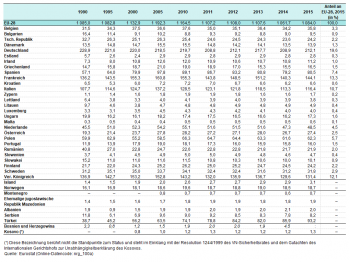

(in Mio. Tonnen Rohöleinheiten)

Quelle: Eurostat (nrg_100a)

(in % des Gesamtverbrauchs)

Quelle: Eurostat (nrg_100a)

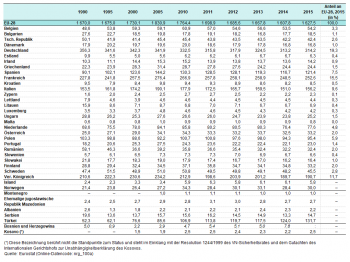

(in kg Rohöleinheiten je 1000 EUR des BIP)

Quelle: Eurostat (tsdec360)

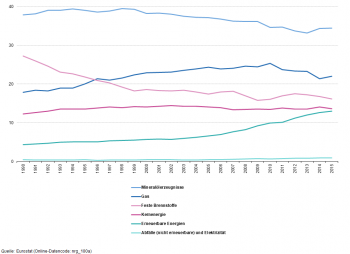

(in % der Gesamtmenge, basierend auf Tonnen Rohöleinheiten)

Quelle: Eurostat (nrg_100a)

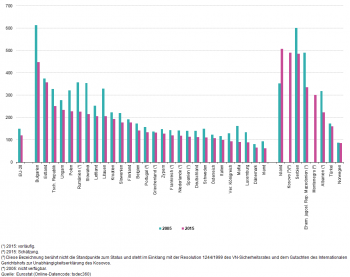

(1990=100, basierend auf Tonnen Rohöleinheiten)

Quelle: Eurostat (nrg_100a)

Die Europäische Union (EU) hat sich verpflichtet, ihren Energieverbrauch bis 2020 um 20 % (gegenüber den prognostizierten Werten) zu senken. In diesem Artikel wird erläutert, wie sich der Energieverbrauch in der EU-28 in den letzten Jahren entwickelt hat. Dabei wird eine Verlagerung von den fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft und Biokraftstoffen aufgezeigt. Außerdem wird die Entwicklung des Energieverbrauchs verschiedener Verkehrsträger näher untersucht.

Parallel zu angebotsseitigen Strategien hat die EU eine Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht, die darauf abzielen, die Effizienz der Energienutzung zu steigern, die Nachfrage nach Energie zu drosseln und die Energienachfrage vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Erreicht werden soll dies durch verschiedene Instrumente und Maßnahmen wie die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung, die Verbesserung der Energieeffizienz von (privaten und öffentlichen) Gebäuden und die Energiekennzeichnung von Haushaltsgeräten.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Verbrauch

Der Bruttoinlandsverbrauch an Energie belief sich im Jahr 2015 in der EU-28 auf 1627 Mio. Tonnen Rohöleinheiten (t RÖE) (siehe Tabelle 1). Nachdem er im Zeitraum 2005 bis 2008 nahezu unverändert geblieben war, ging er 2009 um 5,8 % zurück, was eher auf die konjunkturelle Abschwächung infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise als auf strukturelle Veränderungen im Energieverbrauch zurückzuführen sein dürfte. Tatsächlich erhöhte sich der Bruttoinlandsenergieverbrauch in der EU-28 im Jahr 2010 wieder um 3,7 %, doch schon 2011 ging er in vergleichbarer Höhe zurück (-3,7 %). Nach den relativ großen Schwankungen dieser drei Jahre waren 2012 und 2013 mit Rückgängen von 0,8 % bzw. 1,1 % nur geringfügige Veränderungen zu verzeichnen. Dieser Trend setzte sich 2014 verstärkt fort mit einer Verringerung des Bruttoinlandsenergieverbrauchs gegenüber dem Vorjahr um 3,6 %. 2015 war in der EU-28 eine leichte Erholung von 1,2 % zu beobachten.

Aus den jüngsten Daten geht hervor, dass der EU-weite Energieverbrauch 2015 fast ebenso hoch war wie 1990. In diesem Zeitraum erhöhte sich die Zahl der Einwohner in der EU-28 um 33,3 Millionen. 2015 lag der Energieverbrauch in der EU-28 11,6 % unter dem 2006 erreichten Höchststand von 1840 Mio. t RÖE. Das entsprach einem durchschnittlichen Rückgang von 1,4 % pro Jahr.

Der Bruttoinlandsverbrauch der einzelnen EU-Mitgliedstaaten hängt zu einem Großteil von der Struktur ihrer Energieversorgung, der Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen für die Primärenergieerzeugung und der Struktur und Entwicklung der jeweiligen Volkswirtschaft ab (im Allgemeinen sinkt der Verbrauch in einer Rezession). Das gilt nicht nur für konventionelle Brennstoffe und Kernenergie, sondern auch für erneuerbare Energieträger.

Deutschland hatte 2015 mit 19,3 % der Gesamtmenge der EU-28 den höchsten Anteil am Bruttoinlandsverbrauch von Energie. Daneben verzeichneten nur Frankreich (15,5 %) und das Vereinigte Königreich (11,7 %) Anteile in zweistelliger Höhe, wobei Italien mit 9,6 % nur knapp darunter lag. Auf diese vier Länder entfielen 56,1 % des Bruttoinlandsverbrauchs der EU-28.

Die Hälfte (14) der 28 EU-Mitgliedstaaten verzeichnete 2015 einen geringeren Bruttoinlandsverbrauch an Energie als 1990. Es waren überwiegend Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004, 2007 und 2012 beigetreten sind, aber auch Deutschland, das Vereinigte Königreich, Schweden und Dänemark registrierten 2015 niedrigere Verbrauchswerte. Dagegen verzeichnete Zypern zwischen 1990 und 2015 den stärksten Anstieg (41,1 %) des Bruttoinlandsenergieverbrauchs, gefolgt von Irland (38,0 %) und Spanien (34,8 %). In absoluten Zahlen war der stärkste Anstieg des Bruttoinlandsenergieverbrauchs zwischen 1990 und 2015 in Spanien (31,4 Mio. t RÖE) und Frankreich (24,8 Mio. t RÖE) zu beobachten.

Abbildung 1 enthält Angaben zum Energiemix der EU-28 im Zeitraum 1990 bis 2015. Insgesamt ging der Anteil der Erdölprodukte schrittweise zurück von einem Höchststand von 39,5 % 1998 auf einen Tiefstand von 33,2 % 2013, bevor er wieder leicht anstieg auf 34,4 % 2015. Der Anteil fester Brennstoffe sank in den ersten Jahren dieses Zeitraums relativ rasch, stabilisierte sich zwischen 1999 und 2007, um 2008 und 2009 wieder drastisch zu fallen. Nach einem erneuten Anstieg bis 2012 ging er auf 16,1 % im Jahr 2015 zurück. Der auf Erdölprodukte und feste Brennstoffe entfallende Anteil am Gesamtverbrauch verringerte sich von 65,1 % im Jahr 1990 auf 50,4 % im Jahr 2013. Diese Entwicklung spiegelte eine Abkehr von den besonders umweltschädlichen fossilen Brennstoffen wider. 2014 stieg der Anteil allerdings wieder leicht an (auf 51,1 % des Gesamtenergiemix), was auf den relativ niedrigen Ölpreis zurückzuführen sein könnte; 2015 ging er auf 50,6 % zurück. Der Anteil der Kernenergie erreichte 2002 mit 14,5 % seinen Höchststand. Bis 2007 ging er auf 13,3 % zurück, 2012 betrug er 13,5 % und stieg dann 2013 und 2014 leicht auf 14,1 % an, bevor er 2015 wieder auf 13,6 % zurückging. Dagegen lag der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoinlandsverbrauch in der EU-28 2015 bei 13,0 % und war damit dreimal so hoch wie 1990 (4,3 %). Auch der Erdgasanteil nahm in den 1990er Jahren relativ rasch und in der Folge langsamer zu, bevor er 2010 mit 25,3 % einen Höchststand erreichte. In den folgenden vier Jahren ging der Erdgasanteil auf 21,4 % zurück und stieg dann auf 22,0 % im Jahr 2015. Der jüngste Rückgang des Erdgasanteils am Energiemix der EU-28 ist zumindest teilweise auf Probleme mit den Energielieferungen aus Russland zurückzuführen.

Der Endenergieverbrauch (d.h. der Verbrauch ohne Eigenverbrauch der Energieerzeuger und Verluste durch Energieumwandlungsprozesse) machte 2015 mit 1084 Mio. t. RÖE zwei Drittel (66,6 %) des Bruttoinlandsverbrauchs aus. Die Anteile der vier größten EU-Mitgliedstaaten waren etwa so hoch wie beim Bruttoinlandsverbrauch. Insgesamt beanspruchten sie 55,7 % des Endenergieverbrauchs der EU-28, wobei der höchste Anteil (19,6 %) auf Deutschland entfiel (siehe Tabelle 2).

Die Energieintensität ist ein Maß für die Energieeffizienz einer Volkswirtschaft. Die EU-Mitgliedstaaten mit der geringsten Energieintensität waren 2015 Irland, Dänemark, Luxemburg, Malta und das Vereinigte Königreich, die im Verhältnis zur Größe ihrer Volkswirtschaft (basierend auf dem Bruttoinlandsprodukt (BIP)) den geringsten Energieverbrauch aufwiesen. Bulgarien und Estland waren die EU-Mitgliedstaaten mit der höchsten Energieintensität (siehe Abbildung 2). Hierzu ist anzumerken, dass die Struktur einer Volkswirtschaft entscheidenden Einfluss auf die Energieintensität hat. Während bei dienstleistungsorientierten Volkswirtschaften von relativ niedrigen Intensitätswerten auszugehen ist, kann in Ländern mit Schwerindustrie (wie Eisen- und Stahlerzeugung) ein Großteil der Wirtschaftstätigkeit auf die Industrie entfallen, was gleichbedeutend ist mit höherer Energieintensität.

Zwischen 2005 und 2015 wurden in jedem EU-Mitgliedstaat Energieeinsparungen erzielt; in jeder Volkswirtschaft ging die Energieintensität zurück. Den stärksten Rückgang der Energieintensität verzeichneten Malta (-44,3 %), die Slowakei (-39,4 %), Rumänien (-36,5 %), Luxemburg (-33,9 %) und Irland (-33,7 %). Dort verringerte sich zwischen 2005 und 2015 die für die Erzeugung einer Einheit Wirtschaftsleistung (gemessen am BIP) benötigte Energie um mindestens ein Drittel. Am geringsten war der Rückgang prozentual gesehen in Finnland (-7,8 %), Estland (-4,3 %) und Griechenland (-3,1 %); nur in diesen Mitgliedstaaten betrug der Rückgang der Energieintensität weniger als 10,0 %.

Endverbraucher

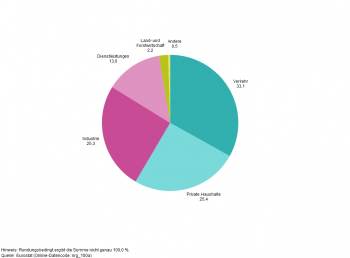

In der Analyse des Endenergieverbrauchs der EU-28 im Jahr 2015 werden drei große Verbrauchergruppen untersucht: Verkehr (33,1 %), private Haushalte (25,4 %) und Industrie (25,3 %) (siehe Abbildung 3).

Der Energieverbrauch aller Verkehrsträger in der EU-28 betrug 2015 insgesamt 359 Mio. t RÖE. Nach 2007 war in der Entwicklung des Energieverbrauchs der Verkehrsträger eine deutliche Veränderung festzustellen. Bis dahin war der Verbrauch in jedem Jahr seit Beginn der Zeitreihen 1990 stetig gestiegen. Doch mit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 ging der Energieverbrauch des Verkehrssektors um 1,5 % zurück. Dieser Abwärtstrend verstärkte sich 2009 (-3,2 %); er setzte sich 2010 (-0,3 %) und 2011 (-0,5 %) in abgeschwächter Form und in den Jahren 2012 (-3,0 %) und 2013 (-1,0 %) wieder stärker fort, bevor 2014 und 2015 ein Anstieg von 1,3 % bzw. 1,7 % zu verzeichnen war. Insgesamt ging der Energieverbrauch des Verkehrs in der EU-28 zwischen dem relativen Höchstwert 2007 und dem niedrigsten Wert 2013 um 9,3 % zurück.

Die gleiche Analyse aller Endverbraucher (auch hier für den Zeitraum ab 2007) ergibt, dass der Endenergieverbrauch der Industrie in der EU-28 im Zeitraum 2007 bis 2015 um insgesamt 15,5 % sank. In der Land- und Forstwirtschaft verringerte sich der Energieverbrauch um 7,9 % und in den Bereichen Verkehr (-6,5 %) und Wohnen (-3,9 %) nicht ganz so stark. Dagegen nahm der Endenergieverbrauch des Dienstleistungssektors im Berichtszeitraum insgesamt um 4,7 % zu.

Der Energieverbrauch der einzelnen Verkehrsträger hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Im grenzüberschreitenden Luftverkehr nahm er besonders stark zu (um 92,5 % zwischen 1990 und 2008). 2009 folgte ein beträchtlicher Rückgang um 7,6 %. In den anschließenden Jahren war keine gleichmäßige Entwicklung des Energieverbrauchs im grenzüberschreitenden Luftverkehr zu erkennen, doch nachdem drei Jahre in Folge (2013, 2014 und 2015) ein Anstieg zu verzeichnen war, überstieg der Verbrauch 2015 den vorherigen Höchstwert von 1,9 % (2008).

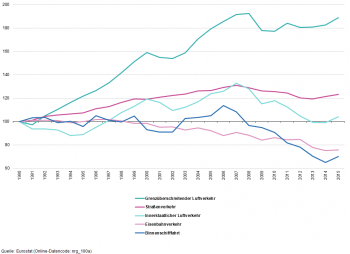

Wie Abbildung 4 zu entnehmen ist, verzeichnete der grenzüberschreitende Luftverkehr von allen wichtigen Verkehrsträgern in der EU-28 das stärkste Wachstum mit insgesamt 88,8 % zwischen 1990 und 2015. Nur der Straßenverkehr als der mit Abstand größte Verkehrsträger und der innerstaatliche Luftverkehr wiesen in diesem Zeitraum ebenfalls einen Anstieg des Energieverbrauchs auf (um 23,3 % bzw. 4,0 %). Dagegen war der Energieverbrauch 2015 im Eisenbahnverkehr um 24,2 % und in der Binnenschifffahrt um 29,9 % niedriger als 1990.

In absoluten Zahlen wiesen Binnenschifffahrt und Eisenbahnverkehr von allen Verkehrsträgern den stärksten Rückgang des Energieverbrauchs auf. Für beide zusammen war der Verbrauch in der EU-28 im Jahr 2015 zwischen 1,9 und 2,0 Mio. t RÖE niedriger als 1990. Im Zeitraum 1990 bis 2015 war so gut wie keine Veränderung im Energieverbrauch des innerstaatlichen Luftverkehrs festzustellen, während der Energieverbrauch im grenzüberschreitenden Luftverkehr um 21,5 Mio. t RÖE zugenommen hat. Im Vergleich dazu war der Verbrauchsanstieg im Straßenverkehr mit 55,5 Mio. t RÖE mehr als 2,5mal so hoch. Diese Veränderungen im Energieverbrauch spiegeln die Nutzung der einzelnen Verkehrsträger wider, aber auch technologische Veränderungen, insbesondere hinsichtlich einer verbesserten oder verschlechterten Kraftstoffeffizienz, können eine Rolle spielen.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Der Bruttoinlandsenergieverbrauch entspricht der Energiemenge, die zur Deckung des Inlandsverbrauchs der untersuchten geografischen Einheit erforderlich ist. Er wird definiert als Primärerzeugung zuzüglich Einfuhren, rückgewonnener Produkte und Bestandsveränderungen und abzüglich Ausfuhren und Brennstofflieferungen für Bunker (für Hochseeschiffe unter sämtlichen Flaggen). Er steht für den gesamten Energieverbrauch eines Landes (oder einer Einheit) und umfasst den Verbrauch der Energiewirtschaft, Netz- und Umwandlungsverluste, den Endenergieverbrauch der Endnutzer, die nichtenergetische Nutzung von Energieprodukten sowie statistische Abweichungen.

Der Endenergieverbrauch schließt den Verbrauch aller Energienutzer ein. Ausgenommen ist der Energiedarf der Energiewirtschaft selbst (sowohl für Lieferungen als auch zur Umwandlung und/oder für den Eigenverbrauch). Enthalten sind z. B. der Energieverbrauch von Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungssektor, privaten Haushalten und Verkehr. Zu beachten ist, dass Brennstoff, der in Kraftwerken von industriellen Eigenerzeugern umgewandelt wird, und Koks, der in Hochofengas umgewandelt wird, nicht dem Gesamtverbrauch der Industrie, sondern dem Umwandlungsbereich zugerechnet werden.

Die Energieintensität ist der Quotient aus Bruttoinlandsenergieverbrauch und BIP. Sie ist einer der wichtigsten Indikatoren, mit denen die Fortschritte im Rahmen der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum gemessen werden. Angegeben wird sie in Kilogramm Rohöleinheiten (kg RÖE) je 1000 Euro. Um eine Analyse im Zeitverlauf zu ermöglichen, stützt sich die Berechnung auf das BIP zu konstanten Preisen mit dem Basisjahr 2010. Sobald Energie in einer Volkswirtschaft effizienter genutzt wird und das BIP gleich bleibt, müsste der Wert für diesen Indikator sinken.

Kontext

Neben angebotsseitigen Strategien werden zunehmend Initiativen auf den Weg gebracht, die auf eine Verbesserung der Energieeffizienz abzielen, wobei versucht wird, die Energienachfrage zu drosseln und sie vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Einen neuen Schub erhielt dieser Prozess durch die Strategie zur Umsetzung der Klima- und Energieziele, mit der sich die EU zum Ziel gesetzt hat, ihren Energieverbrauch bis 2020 um 20 % (gegenüber den prognostizierten Werten) zu senken und gleichzeitig Probleme im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von Energieeinfuhren, energiebedingten Emissionen und Energiekosten anzugehen.

Im März 2011 nahm die Europäische Kommission den „Energieeffizienzplan 2011“ (KOM(2011) 109 endg.) an, auf den im Oktober 2012 eine Richtlinie (2012/27/EU) des Europäischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz folgte. Ziel ist es, einen gemeinsamen Rahmen zur Förderung der Energieeffizienz zu schaffen und Maßnahmen zur Umsetzung einiger Vorschläge aus dem Energieeffizienzplan festzulegen. Außerdem ist die Einführung indikativer nationaler Energieeffizienzziele bis 2020 vorgesehen. Die Kommission hofft, dass diese Pläne zusammen mit anderen Maßnahmen im Rahmen der Europa-2020-Leitinitiative „Ressourcenschonendes Europa“ wie dem „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“ (KOM(2011) 112 endg.) durchgeführt werden. Der Energieeffizienzplan enthält Vorschläge für eine Reihe von Maßnahmen:

- Stärkung der Rolle des öffentlichen Sektors und Festlegung eines verbindlichen Ziels zur Beschleunigung der Sanierung öffentlicher Gebäude, Einführung von Energieeffizienzkriterien für die öffentliche Auftragsvergabe;

- Anstoß für die Sanierung öffentlicher Gebäude und Verbesserung der Energieeffizienz von Geräten;

- Verbesserung des Wirkungsgrads der Strom- und Wärmeerzeugung;

- Einführung von Energieeffizienzanforderungen an Industrieausrüstungen, bessere Weitergabe von Informationen an kleine und mittlere Unternehmen, Einführung von Energie-Audits und Energiemanagement-Systemen für große Unternehmen;

- Einführung intelligenter Netze und intelligenter Zähler, damit Verbraucher die Informationen und Dienstleistungen erhalten, die sie benötigen, um ihren Energieverbrauch optimieren und ihre Energieeinsparungen berechnen zu können.

Energieeffizienz kommt auch in den beiden zuletzt entwickelten Strategien zum Tragen, der Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung (COM(2014) 330 final) und der Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzstrategie, die Gegenstand der Mitteilung der Europäischen Kommission (COM(2015) 80 final) ist. Die erste dieser beiden Strategien sieht im Rahmen von fünf Tätigkeitsbereichen eine Steigerung der Energieeffizienz und die Erreichung der vorgeschlagenen Energie- und Klimaziele für 2030 (auf Englisch) vor. Energieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage ist eine der fünf Dimensionen der zweiten Strategie. Weitere Informationen hierzu enthält der Artikel „ Energiestatistik — Einführung“. Die Europäische Kommission ist zuversichtlich, dass das 20 %-Ziel für den primären Energieverbrauch erreicht wird, wenn sich die EU-Mitgliedstaaten an ihre Zusagen halten und die bestehenden Rechtsvorschriften für Energieeffizienz und die Energieeffizienzprogramme weiter umsetzen. Die Kommission veröffentlicht eine Bewertung der Fortschritte beim Erreichen der Energieeffizienzziele für 2020 und der Durchführung der Richtlinie zur Energieeffizienz. Hierzu wird auf den Fortschrittsbericht 2016 (COM(2017) 56 final) verwiesen.

Durch effizientere Nutzung der Energie können die Europäer ihre Energiekosten senken, ihre Abhängigkeit von ausländischen Öl- und Gaslieferanten reduzieren und zum Umweltschutz beitragen. Die EU harmonisiert die einzelstaatlichen Vorschriften zur Veröffentlichung von Informationen über den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten, um den Verbrauchern Kaufentscheidungen unter dem Aspekt der Energieeffizienz zu ermöglichen. Verschiedene Produkte (z. B. Glühlampen, Kühlschränke und Waschmaschinen) tragen bereits das europäische Energie-Etikett (Richtlinie 2010/30/EU) mit genauen Angaben zum Energieverbrauch. Die Produkte werden anhand einer Skala von „A“ (Produkte der höchsten Energieeffizienzklasse, einige Geräte werden sogar als A+, A++ oder A+++ eingestuft) bis „G“ (Produkte der niedrigsten Energieeffizienzklasse) klassifiziert. Eine farbliche Abstufung mit maximal sieben Farben reicht von dunkelgrün für Geräte mit besonders niedrigem bis rot für Geräte mit besonders hohem Energieverbrauch.

Viele Faktoren beeinflussen den Energieverbrauch im Verkehr, unter anderem das allgemeine Wirtschaftswachstum, die Effizienz der einzelnen Verkehrsträger, die Nutzung alternativer Kraftstoffe, Fortschritte in der Verkehrstechnologie und bei den Kraftstoffen sowie der Lebensstil. Durch die Globalisierung der Wirtschaft hat der internationale Güterverkehr (hauptsächlich per Schiff) zugenommen, während im Binnenmarkt deutlich mehr Güter über die Straße befördert werden. Das Wachstum der Billigfluglinien, ein Anstieg der Motorisierungsquoten (durchschnittliche Zahl der Kraftfahrzeuge je Einwohner), der Trend zum Wohnen in Stadtrandlage und die Zunahme des Tourismus (häufigere Kurzurlaube und mehr Fernreisen) sind Faktoren, die zum langfristigen Anstieg des Energiebedarfs für den Personenverkehr (insbesondere den Straßenverkehr und den internationalen Flugverkehr) beigetragen haben.

Siehe auch

- Energieerzeugung und -einfuhren

- Erdgaspreisstatistik

- Strompreisstatistik

- Energiestatistiken — Einführung

- Natural gas market indicators (auf Englisch)

- Statistik der erneuerbaren Energien

- Stromerzeugung, Stromverbrauch und Marktüberblick

- Sustainable development — climate change and energy (auf Englisch)

- The EU in the world — energy (auf Englisch)

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Shedding light on energy in the EU — A guided tour of energy statistics (digital publication) — 2017 edition (auf Englisch)

- Energy balance sheets — 2014 data — 2016 edition (auf Englisch)

- Energy balance sheets — 2013 data — 2015 edition (auf Englisch)

- Energy balance sheets — 2011-2012 — 2014 edition (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators —edition (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators — 2015 edition (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators — 2014 edition (auf Englisch)

Haupttabellen

- Energie (t_nrg), siehe:

- Energiestatistik – Mengen (t_nrg_quant)

- Inländischer Bruttoenergieverbrauch nach Brennstofftyp (tsdcc320)

- Stromverbrauch der Industrie, des Verkehrswesens und der privaten Haushalte/Dienstleistungen (GWH) (ten00094)

- Endenergieverbrauch nach Produkt (ten00095)

- Energetischer Endverbrauch nach Sektor (tsdpc320)

- Energieverbrauch vom Verkehr im Verhältnis zum BIP (tsdtr100)

- Energieendverbrauch der privaten Haushalte nach Brennstoff (t2020_rk210)

- Stromverbrauch der Privathaushalte (tsdpc310)

- Energieabhängigkeit (tsdcc310)

- Anteil erneuerbarer Energie am Kraftstoffverbrauch des Verkehrs (tsdcc340)

Datenbank

- Energie (nrg), siehe:

- Energiestatistik – Mengen, jährliche Daten (nrg_quanta)

- Energiestatistik – Versorgung, Umwandlung, Verbrauch (nrg_10)

- Vereinfachte Energiebilanzen – jährliche Daten (nrg_100a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – feste Brennstoffe – jährliche Daten (nrg_101a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – Öl – jährliche Daten (nrg_102a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – Gas – jährliche Daten (nrg_103a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – Elektrizität – jährliche Daten (nrg_105a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – Wärme – jährliche Daten (nrg_106a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – erneuerbare Energien – jährliche Daten (nrg_107a)

- Versorgung, Umwandlung, Verbrauch – Abfälle (nicht erneuerbare) – jährliche Daten (nrg_108a)

- Energiestatistik – Versorgung, Umwandlung, Verbrauch (nrg_10)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Energy statistics — supply, transformation and consumption (ESMS metadata file — nrg_10_esms) (auf Englisch)

- Final energy consumption by sector (ESMS metadata file — tsdpc320_esmsip) (auf Englisch)

- Manual for statistics on energy consumption in households — 2013 edition (auf Englisch)

- Share of renewable energy in fuel consumption of transport (ESMS metadata file — tsdcc340_esmsip) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Weblinks

- European Commission — Directorate-General for Energy — Energy strategy (auf Englisch)

- European Commission — Directorate-General for Mobility and Transport — European strategies (auf Englisch)

- International Energy Agency (IEA) — World Energy Outlook (auf Englisch)

- OECD — Green growth and sustainable development — Greening energy (auf Englisch)