Archive:Löhne und Arbeitskosten

Datenauszug vom Juni 2019.

Aktualisierung des Artikels geplant: Juli 2020.

Die englische Version ist aktueller.

Highlights

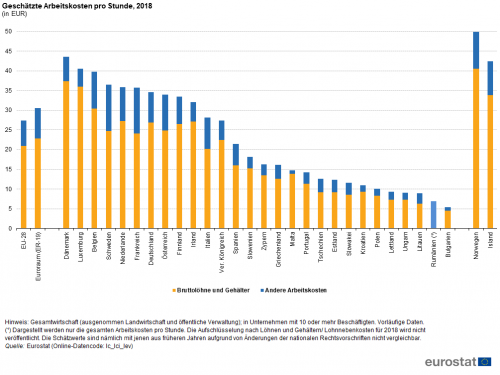

Geschätzte Arbeitskosten pro Stunde, 2018

In diesem Artikel werden Löhne und Arbeitskosten (Personalausgaben der Arbeitgeber) in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU), in den Kandidatenländern und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) verglichen und einander gegenüberstellt.

Arbeit spielt eine wichtige Rolle für das Funktionieren einer Volkswirtschaft. Aus Sicht der Unternehmen stellt sie einen Kostenfaktor (Arbeitskosten) dar, der außer den Löhnen und Gehältern für die Beschäftigten auch Lohnnebenkosten, hauptsächlich die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Sozialbeiträge, umfasst. Arbeit ist somit ein Schlüsselfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, die außerdem von den Kapitalkosten (z. B. Zinsen auf Darlehen und Dividenden auf Eigenkapital) und nicht preisrelevanten Faktoren wie Unternehmertum, Qualifikationen und Arbeitsproduktivität, Innovation und Positionierung der Marke bzw. des Produkts auf dem Markt beeinflusst wird.

Full article

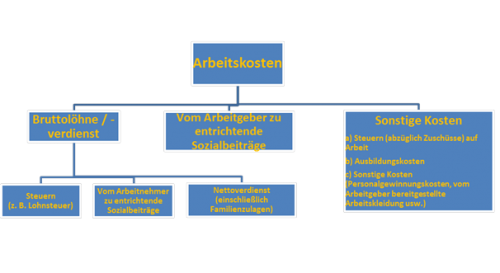

Bestandteile der Arbeitskosten

Für die Beschäftigten stellt die Vergütung für ihre Arbeit, der Lohn oder Verdienst, in der Regel ihre Haupteinkommensquelle dar und hat daher entscheidenden Einfluss darauf, wieviel Geld sie ausgeben und/oder sparen können. Während der Bruttolohn oder Bruttoverdienst die vom Arbeitnehmer zu entrichtenden Sozialbeiträge beinhaltet, wird der Nettoverdienst nach Abzug dieser Beiträge und aller anderen an den Staat abzuführenden Beträge, z. B. Lohnsteuern, berechnet. Da die Höhe der Steuern im Allgemeinen von der Haushaltssituation, d. h. vom Einkommen und von der Haushaltszusammensetzung abhängt, wird der Nettoverdienst für mehrere typische Haushaltssituationen berechnet.

Diagramm 1 zeigt das Verhältnis zwischen Nettoverdiensten, Bruttoverdiensten/Bruttolöhnen und Arbeitskosten.

Arbeitskosten

Die durchschnittlichen Arbeitskosten pro Stunde wurden 2018 auf 27,4 EUR in der EU-28 und auf 30,6 EUR im Euroraum (ER-19) geschätzt. Allerdings werden durch diese Durchschnittswerte erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten verschleiert, wo die Arbeitskosten pro Stunde zwischen 5,4 EUR in Bulgarien und 43,5 EUR in Dänemark betragen (siehe Abbildung 1); in Norwegen war der Durchschnittswert noch höher (50,0 EUR).

Die Arbeitskosten setzen sich aus den Kosten für Löhne und Gehälter zuzüglich der Lohnnebenkosten zusammen, zu denen die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Sozialbeiträge gehören. 2018 lag der Anteil der Lohnnebenkosten an den gesamten Arbeitskosten für die Gesamtwirtschaft in der EU-28 bei 23,7 %, während er im Euroraum 25,6 % betrug. Auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten bestanden erhebliche Unterschiede beim Anteil der Lohnnebenkosten: Am höchsten war er in Frankreich (32,6 %), Schweden (32,3 %), Litauen (29,2 %) und Italien (28,4 %), am niedrigsten dagegen in Malta (6,1 %), Luxemburg (11,1 %), Dänemark (14,1 %), Kroatien (15,3 %) und Irland (15,4 %).

Bruttolöhne/-verdienste

Durchschnittsverdienste

Die Bruttoverdienste stellen den größten Teil der Arbeitskosten dar. 2014 waren die mittleren Bruttostundenverdienste (in Euro) in Dänemark am höchsten (25,52 EUR), gefolgt von Irland (20,16 EUR), Schweden (18,46 EUR), Luxemburg (18,38 EUR), Belgien (17,32 EUR) und Finnland (17,24 EUR). Am niedrigsten waren die mittleren Bruttostundenverdienste (in Euro) dagegen in Bulgarien (1,67 EUR) und Rumänien (2,03 EUR), gefolgt von Litauen (3,11 EUR), Lettland (3,35 EUR) und Ungarn (3,59 EUR). Der mittlere Bruttostundenverdienst des an der Spitze rangierenden EU-Mitgliedstaates war somit 15-mal so hoch wie der mittlere Bruttostundenverdienst des Mitgliedstaates mit dem niedrigsten Wert (in Euro). Gemessen in Kaufkraftstandards (KKS), d. h. unter Ausschaltung der zwischen den Ländern bestehenden Preisniveauunterschiede, war der höchste mittlere Bruttostundenverdienst fünfmal so hoch wie der niedrigste Wert. Auch hier lag Dänemark ganz vorn und Bulgarien am Ende der Skala.

Quelle: Eurostat (earn_ses_pub2s)

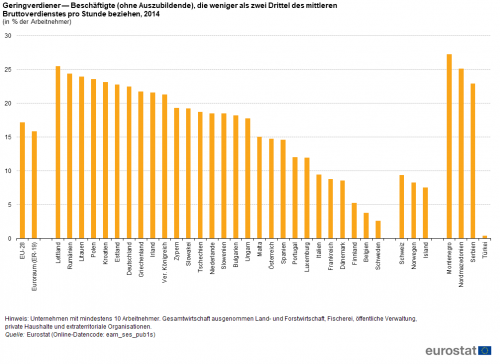

Geringverdienende

Geringverdienende sind Beschäftigte, die weniger als zwei Drittel des mittleren Bruttostundenverdiensts in einem bestimmten Land erhalten. 2014 waren 17,2 % der Beschäftigten in der EU-28 Geringverdienende, im Euroraum waren es 15,9 %. 2014 bestanden zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede beim Anteil Geringverdienender: Am höchsten war er in Lettland (25,5 %), Rumänien (24,4 %), Litauen (24,0 %) und Polen (23,6 %), gefolgt von Kroatien (23,1 %), Estland (22,8 %), Deutschland (22,5 %) und Griechenland (21,7 %), weniger als 10% betrug der Anteil dagegen in Schweden (2,6 %), Belgien (3,8 %), Finnland (5,3 %), Dänemark (8,6 %), Frankreich (8,8 %) und Italien (9,4 %).

(in % der Beschäftigten)

Quelle: Eurostat (earn_ses_pub1s)

Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Das unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle ist ein wichtiger Indikator, der über die Unterschiede zwischen den Durchschnittsverdiensten von Männern und Frauen in der EU Aufschluss gibt. 2017 erhielten Frauen in der EU-28 als Ganzes im Schnitt 16,0 % weniger als Männer, im Euroraum betrug die Differenz 16,1 %. Die geringsten geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Durchschnittsverdienst meldeten Rumänien, Italien, Luxemburg, Belgien, Polen und Slowenien (mit jeweils weniger als 10,0 % Differenz). Am größten war das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle in Estland (25,6 %), Tschechien (21,1 %), Deutschland (21,0 %) und im Vereinigten Königreich (20,8 %), wie aus Abbildung 4 hervorgeht.

(Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst männlicher und weiblicher Beschäftigter in % des durchschnittlichen Bruttoverdiensts der männlichen Beschäftigten)

Quelle: Eurostat (earn_gr_gpgr2)

Das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle kann verschiedene Ursachen haben, z. B. Unterschiede bei der Erwerbsbeteiligung, Unterschiede bei den überwiegend von Männern bzw. Frauen ausgeübten Berufen und Tätigkeiten, Unterschiede im Umfang der Teilzeittätigkeit von Männern und Frauen sowie die Einstellung der Personalabteilungen im privaten und öffentlichen Sektor zu beruflichem Aufstieg und zu unbezahltem Urlaub und/oder Mutterschafts-/Elternurlaub. Zu den Faktoren, durch die sich geschlechtsspezifische Verdienstunterschiede zumindest teilweise erklären lassen, gehören die berufliche Segregation, die allgemeine und berufliche Bildung, Bewusstseinsbildung und Transparenz sowie konkrete Diskriminierung. Das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle deutet auch auf andere Ungleichheiten hin, insbesondere auf den oft unverhältnismäßig hohen Anteil, den Frauen bei den Familienpflichten übernehmen, und die damit einhergehenden Schwierigkeiten, Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen. Viele Frauen üben eine Teilzeittätigkeit aus oder sind in anderen atypischen Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Sie verbleiben dadurch zwar im Arbeitsmarkt und können ihre Aufgaben in der Familie wahrnehmen, was sie jedoch negativ auf Vergütung, berufliche Entwicklung, Beförderungsaussichten und Rentenansprüche auswirken kann.

Nettoverdienste und Steuerbelastung

Alle Daten beruhen auf dem weithin anerkannten, von der OECD entwickelten Modell, bei dem alle Zahlen aus nationalen Quellen stammen (nähere Einzelheiten dazu finden sich auf der einschlägigen Website der OECD Benefits and wages (auf Englisch)).

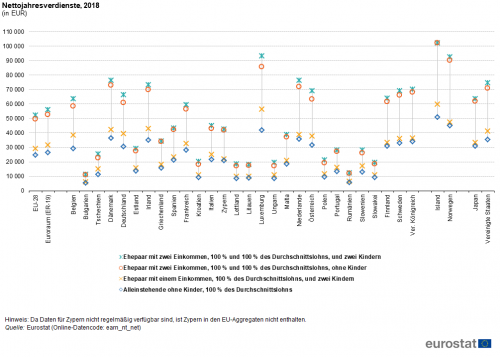

Nettoverdienste

Informationen über Nettoverdienste ergänzen die Bruttoverdienstdaten im Hinblick auf das Einkommen, das nach Abzug von Lohnsteuern und Sozialabgaben von den Bruttobeträgen und bei Haushalten mit Kindern nach Hinzurechnung von Familienzulagen (Geldleistungen für unterhaltsberechtigte Kinder) zur Verfügung steht.

Im Jahr 2018 reichte die Spanne des Nettoverdienstes von Alleinstehenden ohne Kinder, die 100 % des Durchschnittsverdienstes eines Arbeitnehmers in der gewerblichen Wirtschaft erhielten, von 5500 EUR in Bulgarien bis 41 900 EUR in Luxemburg. Diese beiden Länder verzeichneten jeweils den niedrigsten (6 100 EUR) und den höchsten (56 300 EUR) durchschnittlichen Nettoverdienst für Verheiratete mit einem Einkommen und zwei Kindern (siehe Abbildung 5).

Gesetzt den Fall, dass beide Ehepartner arbeiten (und jeweils den Durchschnittsverdienst eines Arbeitnehmers erhalten), verzeichnete Luxemburg den höchsten Nettojahresverdienst, nämlich 93 400 EUR (Paare mit zwei Kindern) bzw. 85 800 EUR (Paare ohne Kinder). In Bulgarien meldete den niedrigsten Nettoverdienst mit 11 100 EUR im Fall von Paaren mit zwei Kindern bzw. einen etwas niedrigeren Wert von 11 000 EUR bei Paaren ohne Kinder.

Steuerbelastung

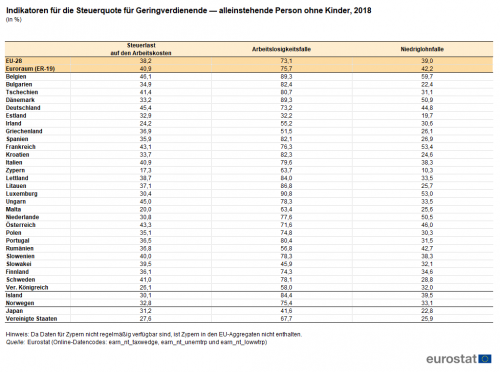

Die Indikatoren für die Steuerquote (Steuerlast auf den Arbeitskosten, Arbeitslosigkeitsfalle und Niedriglohnfalle) dienen dazu, die Attraktivität der Erwerbstätigkeit zu überwachen. In Tabelle 1 sind diese Indikatoren für Geringverdienende dargestellt, die zwei Drittel (genauer gesagt 67 %) des Durchschnittsverdienstes eines Arbeitnehmers in der gewerblichen Wirtschaft (NACE Rev. 2, Abschnitte B bis N) erhalten und bei denen es sich jeweils um eine alleinstehende Person ohne Kind handelt.

Mit dem ersten Indikator (Steuerlast auf den Arbeitskosten) wird die Belastung durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge im Verhältnis zu den Arbeitskosten gemessen. Er ist definiert als Lohnsteuer auf den Bruttoverdienst zuzüglich der Sozialversicherungsbeiträge von Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ausgedrückt als Prozentsatz der Arbeitskosten insgesamt. 2018 lag die Steuerlast in der EU-28 bei 38,2 % (bzw. bei 40,9 % im Euroraum). Am höchsten war Steuerlast für Geringverdienende 2018 in Belgien, Tschechien, Deutschland, Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich und Schweden (mit jeweils über 40 %), am geringsten dagegen in Irland, Zypern, Malta und im Vereinigten Königreich (mit jeweils unter 30 %).

(%)

Quelle: Eurostat (earn_nt_taxwedge), (earn_nt_unemtrp) and (earn_nt_lowwtrp)

Mit dem zweiten Indikator (Arbeitslosigkeitsfalle) wird gemessen, welcher Prozentsatz der Zunahme des Bruttoverdiensts bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit durch höhere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und den Wegfall von Arbeitslosigkeits- und anderen Sozialleistungen durch höhere Steuern verloren geht. 2018 entfiel auf die Arbeitslosigkeitsfalle in der EU-28 ein Anteil von 73,1 % gegenüber 75,7 % im Euroraum. Am höchsten war diese Quote in Luxemburg (90,8 %) und am niedrigsten in Estland (32,2 %).

Mit dem dritten Indikator (Niedriglohnfalle) wird gemessen, welcher Prozentsatz der Zunahme des Bruttoverdienstes durch Lohnsteuern und Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer sowie den Wegfall von Sozialleistungen verloren geht, wenn der Bruttoverdienst von 33 % auf 67 % des Durchschnittsverdienstes eines Arbeitnehmers in der gewerblichen Wirtschaft steigt. Die Niedriglohnfalle belief sich in der EU-28 im Jahr 2018 auf 39,0 % (42,2 % im Euroraum), wobei die niedrigste Quote in Zypern (10,3 %) und die höchste Quote in Belgien (59,7 %) ermittelt wurde.

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen

Datenquellen

Arbeitskosten

Die Arbeitskosten beinhalten das Arbeitnehmerentgelt (Löhne und Gehälter in Form von Geld- und Sachleistungen und Sozialbeiträge der Arbeitgeber), die Kosten für berufliche Bildung und sonstige Aufwendungen (z. B. Einstellungskosten, Ausgaben für Arbeitskleidung sowie als Arbeitskosten geltende Steuern abzüglich erhaltener Zuschüsse). Diese Komponenten der Arbeitskosten und ihre Bestandteile sind in der Verordnung (EG) Nr. 1737/2005 vom 21. Oktober 2005 definiert.

Die Arbeitskostenstatistik soll als hierarchisches System mehrjähriger, jährlicher und vierteljährlicher Statistiken ein umfassendes und detailliertes Bild der Höhe, der Struktur und der kurzfristigen Entwicklung der Arbeitskosten in den einzelnen Wirtschaftszweigen der EU-Mitgliedstaaten und einiger Nichtmitgliedstaaten vermitteln. Alle Statistiken basieren auf einer harmonisierten Definition der Arbeitskosten. Die Höhe der Arbeitskosten beruht auf der jüngsten Arbeitskostenerhebung (derzeit 2016) und einer Extrapolation auf der Grundlage des vierteljährlichen Arbeitskostenindexes. In der Arbeitskostenerhebung werden die Arbeitskosten alle vier Jahre sehr detailliert erfasst. Für die Extrapolation mit dem Arbeitskostenindex werden nur aggregierte Daten verwendet. Mit dem vierteljährlichen Arbeitskostenindex, einem Euroindikator, wird der aus dem Arbeitsproduktionsfaktor entstehende Kostendruck gemessen. Die für den Arbeitskostenindex erhobenen Daten beziehen sich auf die durchschnittlichen Gesamtarbeitskosten pro Stunde und zwei Kategorien von Arbeitskosten: Löhne und Gehälter sowie Sozialbeiträge der Arbeitgeber zuzüglich Steuern abzüglich Zuschüssen des Arbeitgebers. Die für EU-Aggregate (EU und Euroraum) und EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung stehenden Daten decken das Aggregat Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen nach der NACE Rev. 2 Abschnitte B bis N und P bis S (ohne öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung) in arbeitstäglicher und saisonbereinigter Form ab (und werden auch nach Wirtschaftszweigen gegliedert).

Bruttolöhne/-verdienste

Die wichtigsten einschlägigen Definitionen sind in der Verordnung (EG) Nr. 1738/2005 vom 21. Oktober 2005 enthalten. Die Daten beruhen auf der alle vier Jahre durchgeführten Verdienststrukturerhebung (VSE). Die jüngsten Daten aus dieser Erhebung stammen vom Oktober 2014. Der Bruttoverdienst umfasst die vom Arbeitgeber direkt gezahlten Arbeitsentgelte vor Abzug der Steuern und der vom Arbeitgeber einbehaltenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Enthalten sind außerdem alle regelmäßig und unregelmäßig gezahlten Prämien und Gratifikationen (13. oder 14. Monatsgehalt, Urlaubsgeld, Gewinnbeteiligungen, Vergütungen für nicht genommenen Urlaub, gelegentliche Provisionen usw.).

Die Angaben zum mittleren Verdienst beruhen auf dem Bruttojahresverdienst aller Beschäftigten (Voll- und Teilzeit, aber ohne Auszubildende), die in Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten in allen Wirtschaftszweigen außer Landwirtschaft, Fischerei, öffentliche Verwaltung, private Haushalte und exterritoriale Organisationen arbeiten. Der mittlere Verdienst ist der Wert, unter bzw. über dem der Verdienst von jeweils der Hälfte der Grundgesamtheit liegt.

Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle (in unbereinigter Form) ist definiert als Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst männlicher und weiblicher Beschäftigter und wird in Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdiensts der männlichen Beschäftigten angegeben. Die Methodik zur Erstellung dieses Indikators beruht auf Daten aus der Verdienststrukturerhebung (VSE), die alle vier Jahre überarbeitet wird, wenn neue VSE-Daten verfügbar werden.

Nach der verwendeten Methodik umfasst der Indikator für das unbereinigte geschlechtsspezifische Verdienstgefälle alle Beschäftigten (ohne Beschränkungen hinsichtlich des Alters und der geleisteten Arbeitsstunden) von Unternehmen (mit mindestens zehn Beschäftigten) der Wirtschaftszweige Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (der NACE Rev. 2, Abschnitte B bis S ohne O). Einige Länder erfassen auch Daten für den Abschnitt O der NACE Rev. 2 (Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung), obwohl sie dazu nicht verpflichtet sind. Die Angaben werden ferner nach Sektor (öffentlicher Sektor oder Privatwirtschaft), Arbeitszeit (Voll- oder Teilzeit) und Alter der Beschäftigten analysiert.

Nettoverdienste und Steuerbelastung

Der vom Bruttoverdienst abgeleitete Nettoverdienst ist der Teil des Arbeitsentgelts, über den die Beschäftigten verfügen können, um ihn auszugeben oder zu sparen. Im Gegensatz zum Bruttoverdienst umfasst er keine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, schließt aber Familienzulagen ein.

Die Arbeitslosigkeitsfalle ist definiert als die Differenz zwischen der Zunahme des Bruttoverdiensts und der Zunahme des Nettoeinkommens bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, ausgedrückt in Prozent des Bruttoverdiensts.

Kontext

Struktur und Entwicklung von Arbeitskosten und Verdienst sind wichtige Aspekte des Arbeitsmarkts, an denen sich das Arbeitskräfteangebot und die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften ablesen lassen.

Die EU möchte die Chancengleichheit fördern. Hierfür muss das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle nach und nach abgebaut werden. In Artikel 157 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verankert, und Artikel 157 Absatz 3 bildet die Grundlage für Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Im Dezember 2015 hat die Europäische Kommission das Arbeitsprogramm „Strategische Engagement für die Gleichheit der Geschlechter 2016–2019“ angenommen. Damit hat sie bekräftigt, dass sie sich weiterhin für die Förderung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen einzusetzen gedenkt. Der Abbau des geschlechtsspezifischen Gefälles bei Entgelten, Verdiensten und Renten und damit die Bekämpfung von Frauenarmut gehört zu den vorrangigen Themenbereichen. Die Kommission hat Schlüsselaktivitäten für diesen prioritären Bereich festgelegt, wie etwa die Organisation des alljährlich stattfindenden Europäischen Tags der Lohngleichheit, durch den immer wieder auf die geschlechtsspezifischen Verdienstunterschiede und deren Ursachen aufmerksam gemacht werden soll.

Direct access to

- Arbeitsmarktstatistik auf regionaler Ebene

- Earnings statistics (auf Englisch)

- Gender pay gap statistics (auf Englisch)

- Hourly labour costs (auf Englisch)

- Labour cost structural statistics - levels (auf Englisch)

- Labour cost index - recent trends (auf Englisch)

- Regional labour market disparities (auf Englisch)

- Statistiken über Mindestlöhne

- Verdiente (t_earn), siehe:

- Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle, ohne Anpassungen (tsdsc340)

- Arbeitskosten (t_lc), siehe:

- Arbeitskostenindex nach NACE Rev. 2 (teilm100)

- Arbeitskostenindex nach NACE Rev. 2 – prozentuale Veränderung Q/Q-1 (teilm120)

- Arbeitskostenindex nach NACE Rev. 2 – prozentuale Veränderung Q/Q-4 (teilm130)

- Arbeitskostenindex nach NACE Rev. 2 – Index (2012=100) (teilm140)

- Verdienste (earn)

- Arbeitskosten (lc)

- Arbeitskostenindex (ESMS-Metadatendatei — lci_esms) (auf Englisch)

- Arbeitskostenerhebung 2008, 2012 und 2016 – NACE Rev. 2 (ESMS-Metadatendatei — lcs_r2_esms) (auf Englisch)

- Verdienststrukturerhebung 2014 (ESMS-Metadatendatei — earn_ses2014_esms) (auf Englisch)

- Geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle, ohne Anpassungen – NACE Rev. 2 (ESMS-Metadatendatei — earn_grgpg2_esms) (auf Englisch)

- Nettoverdienste und Steuersätze (ESMS-Metadatendatei — earn_net_esms) (auf Englisch)

- Internationale Arbeitsorganisation — Global Wage Report (auf Englisch)

- Internationale Arbeitsorganisation — Wages and income (auf Englisch)

- OECD — Tax and Benefit Systems: OECD Indicators (auf Englisch)

- OECD — Benefits and Wages: Models (auf Englisch)