Archive:Sektorkonten

- Datenauszug vom September 2016. Neuste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Aktualisierung des Artikels geplant: Mai 2017.

Quelle: Eurostat (nasa_10_ki)

(in %)

Quelle: Eurostat (nasa_10_ki)

Die Untersuchung nach institutionellen Sektoren gibt genaueren Aufschluss über die wirtschaftlichen Entwicklungen in den Bereichen Produktion, Einkommensentstehung und -(um)verteilung, Konsum und Investitionen. Insbesondere die Sektorkonten der Europäischen Union (EU) liefern verschiedene Schlüsselindikatoren für Haushalte und nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, wie die Sparquote der privaten Haushalte und die Gewinnquote der Unternehmen.

Die Analyse in diesem Artikel konzentriert sich auf eine Auswahl von Indikatoren aus der Fülle der Daten aus den Sektorkonten, die von Eurostat erhoben werden. Indikatoren wie die Spar- und Investitionsquoten sowie die Quotienten Schulden-Einkommen und Nettogeldvermögen-Einkommen beschreiben das Verhalten privater Haushalte. Für die Analyse nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften werden die Investitions- und die Gewinnquote der Unternehmen zugrunde gelegt.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Private Haushalte (einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck)

Sparquote

Tabelle 1 zeigt, dass die Sparquote der privaten Haushalte 2014 in den 19 Mitgliedstaaten des Euroraums (EA-19) mit 12,5 % um 2,2 Prozentpunkte höher lag als in der EU-28 (10,3 %). Dieses Gefälle lässt sich zumindest zum Teil auf die vergleichsweise hohen Sparquoten in Deutschland (16,9 %), Slowenien und Frankreich (jeweils 14,1 %) zurückführen.

Von den EU-Mitgliedstaaten des Euroraums (keine Daten verfügbar für Griechenland, Luxemburg und Malta) wiesen sieben eine Sparquote der privaten Haushalte über dem EU-28-Durchschnitt (Deutschland, Slowenien, Frankreich, Österreich, die Niederlande, Belgien und Italien) und die übrigen neun eine Quote darunter auf. Die höchste Sparquote unter den nicht zum Euroraum gehörenden EU-Mitgliedstaaten (für die bei Redaktionsschluss Daten vorlagen) verzeichnete Schweden (17,7 %), wo damit auch die Sparquote höher als in allen EU-Mitgliedstaaten ausfiel (siehe Abbildung 1). Mit 23,3 % (Daten aus 2013) wurde diese Quote von der Schweiz sogar noch übertroffen. Eine negative Sparquote verzeichneten dagegen Bulgarien (-0,2 %, Daten aus 2013), Lettland (-0,8 %) und Zypern (-10,8 %).

Der bei Weitem größte Rückgang bei der Sparquote von 2013 zu 2014 (in den Mitgliedstaaten, zu denen Zahlen vorliegen) wurde in Zypern (-6,7 Prozentpunkte) beobachtet, während in Lettland (2,3 Prozentpunkte) die höchste Steigerung verzeichnet wurde. Die Änderungen in den anderen EU-Mitgliedstaaten bewegten sich zwischen einem Rückgang um 3,5 Prozentpunkte in Dänemark und einem Anstieg um 0,9 Punkte in der Slowakei, der Tschechischen Republik und in Ungarn.

Investitionsquote der privaten Haushalte

2014 lag die Investitionsquote der privaten Haushalte in der EU-28 bei 8,0 % (siehe Abbildung 2).Diese Quote reichte (in den 23 Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen) von 9,9 % in Belgien und Finnland und 9,7 % in Deutschland bis etwa 4,0 % in Portugal und Lettland; noch niedriger war sie in Bulgarien mit 2,5 % (Daten aus 2013)

Die Investitionsquote der privaten Haushalte lag 2014 in der EU-28 etwas über dem Vorjahreswert, und zwar um bis zu 0,2 Prozentpunkte, während sie im Euroraum unverändert blieb. In den einzelnen EU-Mitgliedstaaten waren die Veränderungen dieser Quote mit Werten von 0,6 Prozentpunkten in Zypern und +0,5 Prozentpunkten in Belgien und Litauen vergleichsweise gering. Über dieser Bandbreite lagen das Vereinigte Königreich mit einem Anstieg um 0,6 Punkte und die Niederlande und Irland mit jeweils 1,0 Punkten.

Verhältnis Schulden-Einkommen der privaten Haushalte

2014 betrug das Verhältnis zwischen Schulden und Einkommen der privaten Haushalte im Euroraum 94,7 % (keine Daten verfügbar für die EU-28). Dabei gab es beträchtliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten (bei Redaktionsschluss waren Daten für 23 Mitgliedstaaten verfügbar). Während dieses Verhältnis in Litauen, Bulgarien (Daten aus 2013), Lettland, Slowenien und Ungarn unter 50,0 % lag, überschritt es in Dänemark, den Niederlanden und Zypern 200 %: eine Quote von 200 % bedeutet, dass die Haushalte zur Rückzahlung ihrer Schulden mehr als zwei Jahre lang ihr gesamtes verfügbares Einkommen einsetzen müssten. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein hoher Schuldenstand der Haushalte bis zu einem gewissen Grad auf hohe finanzielle Vermögenswerte schließen lässt; dies geht aus der Analyse des Verhältnisses Nettogeldvermögen-Einkommen hervor. Außerdem kann ein hoher Schuldenstand auf Eigentum an nichtfinanziellen Vermögenswerten, unter anderem an Wohnbauten, hindeuten oder auch von einzelstaatlichen Maßnahmen zur Förderung der Kreditaufnahme beeinflusst sein (z. B. bei steuerlicher Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen).

2014 schwächte sich das Verhältnis Schulden-Einkommen der privaten Haushalte (im Vergleich zu 2013) im Euroraum um 0,8 Prozentpunkte ab. Am deutlichsten fiel dieser Rückgang in Irland ( 16.5 Prozentpunkte) aus, wobei auch in Spanien und Lettland Rückgänge um 5,0 Punkte oder mehr verzeichnet wurden. Den bei Weitem stärksten Zuwachs unter den EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichneten dagegen Zypern (10,7 Punkte) und Dänemark (9,9 Punkte).

Verhältnis Nettogeldvermögen-Einkommen der privaten Haushalte

Das Nettovermögen der privaten Haushalte belief sich 2014 in der EU-28 auf 247,8 % der Haushaltseinkommen, während es im Euroraum mit 222,0 % etwas darunter lag (siehe Abbildung 3). Wie das Verhältnis Schulden-Einkommen wies auch das Verhältnis Nettogeldvermögen-Einkommen zwischen den Mitgliedstaaten der EU deutliche Unterschiede auf. Bei letzterem wiesen Belgien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Schweden und Dänemark 2014 mit jeweils über 300 % die höchsten Quoten auf, und auch in Italien, Zypern, Frankreich, Österreich und Irland (alle im Bereich von 200–300 %) wurden relativ hohe Werte verzeichnet. Auch die beiden in Abbildung 3 gezeigten, nicht der EU angehörenden Staaten —Island und die Schweiz (Daten aus 2013) — wiesen relativ hohe Werte für das Verhältnis zwischen Nettogeldvermögen und Einkommen der privaten Haushalte auf. Polen, Litauen und die Slowakei waren die einzigen EU-Mitgliedstaaten (für die Daten vorliegen) mit einem Verhältnis Nettogeldvermögen-Einkommen unter 100 %.

2014 nahm das Verhältnis Nettogeldvermögen-Einkommen in der EU-28 gegenüber 2013 um 20,2 Prozentpunkte zu, wobei der Anstieg im Euroraum knapp über der Hälfte dieses Werts (10,4 Punkte) lag. Das Jahr 2014 war in den Niederlanden (bis zu 70,9 Prozentpunkte), Dänemark (49,0 Punkte), im Vereinigten Königreich (43,0 Punkte), Schweden (38,1 Punkte), Lettland (34,7 Punkte) und Irland (34,0 Punkte) durch einen rasanten Anstieg des Verhältnisses zwischen Nettogeldvermögen und Einkommen der privaten Haushalte geprägt. Aber auch Ungarn, Estland und Belgien verzeichneten Zuwächse im zweistelligen Bereich. Unter den 22 EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, ging dieses Verhältnis nur in Litauen zurück. Dort wurde ein vergleichsweise geringfügiger Rückgang um 0,9 Prozentpunkte verzeichnet.

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Investitionsquote der Unternehmen

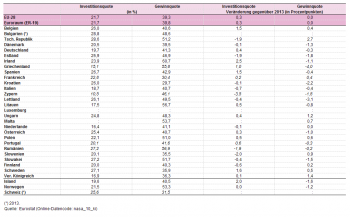

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass die Investitionsquote der Unternehmen (nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften) 2014 sowohl in der EU-28 als auch im Euroraum bei 21,7 % lag. Von 2013 bis 2014 stieg die Investitionsquote der Unternehmen in beiden Gebieten um 0,3 Prozentpunkte. In einer knappen Minderheit der EU-Mitgliedstaaten (für die Daten vorliegen) ging diese Quote zurück, insbesondere in Zypern (-3,5 Prozentpunkte), Slowenien ( 2,0 unkte), Estland, Rumänien und in der Tschechischen Republik (jeweils 1,9 unkte). Irland (bis zu 2,5 Prozentpunkte), Schweden (1,6 unkte), Spanien und Belgien (beide 1,5 unkte) verzeichneten 2014 den höchsten Zuwachs bei der Investitionsquote der Unternehmen.

Von den 26 EU-Mitgliedstaaten (für die Daten vorliegen) wiesen Bulgarien (Daten aus 2013), die Tschechische Republik, Rumänien, die Slowakei, Schweden, Spanien, Lettland, Kroatien, Belgien, Estland und Österreich mit jeweils über 25,0 %; die höchsten Investitionsquoten der Unternehmen auf, wobei dies auch auf die Schweiz zutraf (Daten aus 2013). Die niedrigsten Quoten verzeichnete man in Griechenland (15,1 %) und Zypern (10,5 %). Die Investitionsquoten der Unternehmen in den fünf größten Volkswirtschaften der EU-28 wichen erheblich voneinander ab: in Spanien (26,7 %) und Frankreich (22,8 %) lagen die neusten Quoten für 2014 deutlich über dem Durchschnitt der EU-28, wogegen sie in Deutschland (19,7 %), Italien (18,7 %) und dem Vereinigten Königreich (16,7 %) klar unter dem Durchschnitt der EU-28 lagen (siehe Abbildung 4).

Gewinnquote der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften

Die Gewinnquote der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften belief sich 2014 in der EU-28 auf 39.3 % und lag im Euroraum 0,5 rozentpunkte höher. Unter den 27 EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, meldeten Kroatien (29,7 %) und Frankreich (30,4 %) die niedrigsten Gewinnquoten, wohingegen Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Malta, Griechenland, Litauen und Rumänien Gewinnquoten von mehr als 50,0 % auswiesen und in Irland bei dieser Quote ein Spitzenwert von 60,7 % erzielt wurde.

Die Gewinnquote blieb in der EU-28 und dem Euroraum zwischen 2013 und 2014 unverändert. Von 2013 bis 2014 verzeichneten die Tschechische Republik, das Vereinigte Königreich und Ungarn den höchsten Anstieg in diesem Zeitraum mit über 1,0 Prozentpunkten während Slowenien, Malta, Polen, Schweden, Belgien, Frankreich und Finnland die einzigen anderen EU-Mitgliedstaaten waren, die für diesen Zeitraum ebenfalls einen Anstieg der Gewinnquoten meldeten. Insgesamt 15 der EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, beobachteten 2014 dagegen eine Abnahme ihrer Gewinnquoten, wobei diese in Griechenland (-4,0 Prozentpunkte), Lettland ( 3,1 Punkte) und Kroatien (-2.2 Punkte) am ausgeprägtesten war.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Nachdem 2008 auf internationaler Ebene eine Einigung über die aktualisierte Fassung der Leitlinien für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen (System of National Accounts - SNA) erzielt worden war, wurde im Mai 2013 die überarbeitete Fassung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) angenommen, die seit September 2014 angewendet wird. Das ESVG 2010 ersetzt das ESVG 95 und ist ein neues und international vereinheitlichtes Rechnungssystem, das systematisch und detailliert die Wirtschaftstätigkeit in den EU-Mitgliedstaaten und ihren Regionen beschreibt. Weitere Informationen zum Übergang auf das ESVG 2010 sind dem diesbezüglichen Hintergrundartikel (auf Englisch) zu entnehmen. Eine ausführliche Beschreibung der Auswirkungen der Einführung des ESVG 2010 auf die europäischen Sektorkonten findet sich in einem Artikel der Fachzeitschrift EURONA (2/2014) (auf Englisch) auf den Seiten 20-24.

In Sektorkonten werden Wirtschaftssubjekte mit ähnlichem Verhalten in institutionelle Sektoren zusammengefasst, z. B.: private Haushalte, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, finanzielle Kapitalgesellschaften und der Staat. Diese Art der Gruppierung von Wirtschaftssubjekten kann das Verständnis der Funktionsweise einer Volkswirtschaft erheblich erleichtern. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Verhalten von Haushalten und nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften von Bedeutung.

Der Sektor der Haushalte umfasst natürliche Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen, die als Verbraucher oder Unternehmer auftreten, wobei die Tätigkeit der Unternehmer als Marktproduzenten nicht von gesonderten Einrichtungen ausgeübt werden darf. Für Analysezwecke wurde in diesem Artikel dieser Sektor mit dem eher kleinen Sektor der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (z. B. Vereine und Wohlfahrtsverbände) zusammengefasst.

Dem Sektor der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften gehören Unternehmen an, deren Haupttätigkeit in der Herstellung von Waren und der Erbringung nichtfinanzieller Dienstleistungen für den Markt besteht. Dies können Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, aber auch andere Unternehmensformen sein, sofern sie über eine vollständige Rechnungsführung verfügen und sich wirtschaftlich und finanziell ähnlich wie Kapitalgesellschaften verhalten. Kleinunternehmen (wie Ein-Mann-Unternehmen und Unternehmer, die auf eigene Rechnung handeln) werden dem Sektor der privaten Haushalte zugerechnet.

Grundsätzlich erfassen Sektorkonten alle Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten innerhalb eines bestimmten Zeitraums; darüber hinaus können diese Konten Aufschluss über die Anfangs- und Schlussbestände finanzieller Forderungen und Verbindlichkeiten in finanziellen Vermögensbilanzen geben. Die Transaktionen sind zu verschiedenen Kategorien mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Bedeutung, wie Arbeitnehmerentgelten (mit Löhnen und Gehältern vor Abzug der Steuern und Sozialabgaben und sozialen Leistungen der Arbeitgeber) gruppiert. Diese Transaktionskategorien werden wiederum in einer Abfolge von Konten dargestellt, die jeweils einen bestimmten ökonomischen Prozess abdecken. Das Spektrum reicht von der Produktion, Einkommensentstehung und -(um)verteilung über die Einkommensverwendung für Konsum und Sparen und Investitionen – im Vermögensbildungskonto – bis hin zu Finanztransaktionen wie Anleihe- und Darlehenstransaktionen. Alle nichtfinanziellen Transaktionen werden als Zunahmen beim Aufkommen eines bestimmten Sektors und als Zunahmen bei der Verwendung eines anderen Sektors erfasst. So zeigt etwa die Aufkommensseite der Zinstransaktionen die ausstehenden Zinsen verschiedener Sektoren der Volkswirtschaft, während die Verwendungsseite die zu entrichtenden Zinsen darstellt. Bei jeder Transaktionsart ist die Summe der Aufkommen über alle Sektoren einschließlich der übrigen Welt gleich der Summe der Verwendungen. Jedes Konto wird mit einem aussagefähigen Saldo abgeschlossen, dessen Wert der Differenz von Gesamtaufkommen und Gesamtverwendung entspricht. In der Regel sind diese Salden, wie etwa BIP oder Nettosparen, wichtige ökonomische Indikatoren. Sie werden in das folgende Konto übertragen.

Kontext

Seit Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) im Jahr 1999 ist die Europäische Zentralbank (EZB) einer der Hauptnutzer Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Eine Vielzahl monetärer und finanzieller Indikatoren wird in Bezug auf andere relevante Daten ausgewertet, die die Kombination von monetären, finanziellen und wirtschaftlichen Analysen ermöglichen; hierzu gehören Hauptaggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und Sektorkonten. Auf diese Weise können monetäre und finanzielle Indikatoren im Zusammenhang mit der übrigen Volkswirtschaft ausgewertet werden.

Finanzinstitute ziehen ebenfalls vielfältigen Nutzen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die ihnen als Datenquelle für allgemeine Wirtschaftsanalysen sowie für spezielle Informationen über die Bereiche Ersparnisse, Investitionen oder Verschuldung der Haushalte, der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften oder sonstiger institutioneller Sektoren dienen.

Siehe auch

- European sector accounts - background (Hintergrundartikel) (auf Englisch)

- European system of national and regional accounts - ESA 2010 (auf Englisch)

- Main users of national accounts (Hintergrundartikel) (auf Englisch)

- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und BIP

Weitere Informationen von Eurostat

Haupttabellen

- Jährliche Sektorkonten (t_nasa), siehe:

- Sparquote der Haushalte (tsdec240)

- Investitionsquote der Haushalte (tec00098)

- Brutto-Schulden-Einkommensquotient der privaten Haushalte (tec00104)

- Investitionsquote nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften (tec00099)

- Gewinnquote der Bruttowertschöpfung nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften (tec00100)

Datenbank

- Schlüsselindikatoren (nasq_10_ki)

- Nichtfinanzielle Transaktionen (nasq_10_nf_tr)

- Finanzielle Ströme und Bestände (nasa_10_f)

- Finanzielle Vermögensbilanz (nasq_10_f_bs)

- Finanzielle Transaktionen (nasq_10_f_tr)

- Umbewertungskonto (nasq_10_f_gl)

- Sonstige Volumenänderungen (nasq_10_f_oc)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen — ESVG 2010

- Non-financial transactions (ESMS Metadaten-Datei — nasa_10_nf_tr_esms) (auf Englisch)

- Presentation of ESA 2010 based sector accounts data in Eurobase (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Weitere Informationen

- ESVG 2010 – Übersicht

- Europäische Sektorkonten — Detaillierte Schaubilder

- Europäische Sektorkonten — Konzepte