1. Principes généraux en matière de santé et de sécurité

De nombreux dangers génériques peuvent se faire jour lors de l’inspection et du prélèvement d’échantillons, sans compter les risques spécifiques propres à certaines marchandises.

Il vous incombe de faire preuve de proactivité afin de préserver votre propre sécurité et celle des personnes qui travaillent avec vous ou dont vous avez la responsabilité.

Vous devez également vous assurer de ne pas exposer autrui à des risques accrus, en contaminant les marchandises ou en laissant les marchandises dans un état dangereux au terme de votre intervention.

2. Procédures à suivre en matière de santé et sécurité

La santé et la sécurité sont l’affaire de tous. C’est la législation nationale qui dicte la manière dont doivent être mises en œuvre les politiques en matière de santé et de sécurité. En règle générale, tout système devrait inclure:

- une politique explicite quant à la responsabilité de chaque personne et de l’entreprise en général en matière de sécurité;

- un ensemble d’évaluations des risques pour les sites et les travaux effectués, répertoriant les dangers et les contre-mesures;

- des règles de sécurité du travail, contenant des recommandations spécifiques sur les procédures à suivre pour exécuter les travaux en toute sécurité;

- une procédure de signalement des accidents permettant de tirer des enseignements et d’alimenter les évaluations des risques et les règles de sécurité du travail;

- une révision régulière, de manière à s’assurer que les évaluations des risques et règles de sécurité du travail sont tenues à jour (au moins chaque année, ou après tout changement affectant la santé et la sécurité).

Lors d’interventions dans des environnements dangereux, il est conseillé de travailler en équipe, et à tout le moins en binôme. Vous pouvez également mettre en place un système de surveillance mutuelle dans le cadre duquel deux agents sont responsables de leur sécurité réciproque. Une formation de base aux premiers secours, dispensée à tous les membres du personnel, leur permettra d’apporter une aide rapide à leurs collègues en difficulté.

2.1 Évaluations des risques

Les évaluations des risques peuvent porter sur un lieu ou une procédure. Elles doivent couvrir tous les dangers possibles, ainsi que les contre-mesures correspondantes. Réalisez une évaluation des risques pour chaque site sur lequel des prélèvements d’échantillons ont lieu. Des évaluations complémentaires seront nécessaires pour certains types de marchandises présentant un risque spécifique (p. ex. céréales en vrac - sensibilisation respiratoire).

Une évaluation des risques est un processus qui permet de gérer et de maîtriser la santé et la sécurité:

- en recensant les dangers;

- en évaluant les risques;

- en introduisant des mesures de prévention et de protection en vue de réduire ou d’éliminer le risque;

- en révisant les mesures de prévention des risques afin de s’assurer qu’elles sont toujours appropriées.

Une copie de l’évaluation des risques devrait être mise à la disposition de toute personne qui pénètre dans la zone concernée ou y travaille. Ces documents devraient être vérifiés annuellement ou à chaque fois qu’un changement intervient sur le site ou dans la procédure.

Les évaluations génériques des risques peuvent servir de base aux évaluations locales. Vous trouverez un exemple d’évaluation des risques à l’

annexe A. Il se peut que votre administration nationale ait recours à des procédures ou à des formulaires différents, mais le principe reste le même. Vous trouverez de plus amples informations sur l’évaluation des risques à l’adresse:

http://osha.europa.eu/fr/topics/riskassessment/guidance.pdf2.2 Élimination des marchandises gâchées et des déchets générés par la procédure d’échantillonnage

De nombreuses procédures d’échantillonnage gâchent des marchandises ou des matériaux, notamment parce que ceux-ci ne sont pas utilisés dans le cadre de l’échantillon, mais ne peuvent plus être réinjectés dans le lot. Chaque cas doit être étudié à la lumière des critères suivants:

- Santé et sécurité: les hydrocarbures, alcools ou substances chimiques dangereuses renversés ou prélevés du lot mais inutilisés doivent être éliminés en toute sécurité, dans le respect des informations figurant sur la FDS.

- Hygiène alimentaire: les portions non utilisées d’échantillons alimentaires doivent être éliminées de manière à ne pas réintégrer la chaîne alimentaire et à ne contaminer ni les égouts, ni la nappe phréatique. Ces aliments doivent en outre être protégés des rongeurs et autres détritivores.

- Directives nationales et procédures locales (appliquées sur le site de l’opérateur économique) prévoyant des dispositions spécifiques pour les fuites et les déchets.

2.3 Règles de sécurité du travail

Vous devriez convenir de règles de sécurité du travail avec les gestionnaires et/ou les experts en santé et en sécurité pour certains sites et procédures spécifiques, et notamment pour les interventions effectuées dans ou sur:

- les appareils frigorifiques;

- le toit des camions-citernes, des wagons-citernes ou autres grands conteneurs de vrac;

- la manipulation de céréales en vrac;

- les sites d’opérateurs commerciaux (c’est-à-dire des sites inconnus);

- les zones où des grues et chariots-élévateurs à fourche sont actifs;

- les terminaux de conteneurs,

- les terminaux rouliers;

- les terminaux ferroviaires.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Les règles de sécurité du travail peuvent couvrir des aspects tels que:

- l’équipement de protection individuelle à utiliser;

- la notification de l’opérateur;

- la présence constante d’un collègue ou d’un opérateur pendant l’intervention, afin de garantir votre sécurité;

- les procédures d’accès au site;

- l’équipement destiné à l’échantillonnage;

- les procédures d’échantillonnage.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Un exemple de règles de sécurité du travail est donné à l’

annexe B. Il se peut que votre administration nationale utilise des procédures ou des formulaires différents, mais le principe reste le même.

3. Signaux d’avertissement et de sécurité

Des signaux et étiquettes sont prévus pour protéger votre santé et votre sécurité ainsi que celles des personnes qui travaillent avec vous et de votre entourage. Vous devez observer ces signaux en toutes circonstances et prendre toutes les mesures de précaution qui s’imposent.

Des directives européennes ont été adoptées en vue de normaliser les signaux d’avertissement et de sécurité. Il est néanmoins possible que les signaux anciens ne correspondent pas à ces nouveaux modèles. En cas de doute sur la signification d’un symbole, adressez-vous au responsable de la santé et de la sécurité sur le site où vous intervenez - qu’il s’agisse d’un port, d’un quai, d’un entrepôt ou du bord d’un navire ou d’un aéronef.

Les Nations Unies ont introduit des signaux d’avertissement de danger internationaux pour le transport de marchandises et ils sont utilisés dans le monde entier

Cette section vous donne donc un aperçu des types de signaux utilisés et de leur signification générale.

3.1 Signaux d’interdiction

Un signal d’interdiction signifie que l’action ou l’activité indiquée est interdite. Il convient d’observer ces signaux en toutes circonstances. Certains ne contiennent qu’un symbole, tandis que d’autres comportent une légende.

|

|

|

| Défense de fumer |

Eau non potable |

Interdit aux piétons |

Le non-respect de ces signaux pourrait vous faire courir, à vous-même et à autrui, un risque de lésion, voire vous mettre en danger de mort.

3.2 Signaux d’avertissement

Les signaux d’avertissement ont pour but de vous prévenir des risques possibles. Ceux-ci peuvent être intermittents ou permanents. Ce signal est là pour vous rappeler la présence d’un possible danger.

|

|

|

| Danger général |

Caustique ou acide |

Froid extrême |

Vous devez tenir compte du danger et prendre les mesures de précaution qui s’imposent. Le premier symbole ci-dessus émet un avertissement général. Il peut être complété par un texte désignant un danger qui n’est pas couvert par les symboles reconnus ou il peut mettre en garde contre plusieurs dangers.

3.3 Signaux d’obligation

Les signaux d’obligation indiquent une mesure de sécurité spécifique à prendre avant d’entrer dans la zone désignée ou d’effectuer vos tâches. Le non-respect de ces signaux pourrait vous exposer à des blessures immédiates et/ou à des problèmes de santé à long terme.

Si l’équipement adéquat n’est pas disponible, mettez un terme à votre intervention.

|

|

|

|

| Protection oculaire |

Protection de la tête |

Protection auditive |

Vêtement à haute visibilité |

Comme les autres signaux, ces symboles peuvent ou non comporter une légende (

vous en trouverez d’autres exemples ici).

3.4 Signaux de sécurité

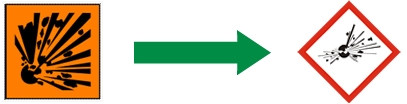

3.5 Étiquetage des marchandises dangereuses en vue de leur transport

Les marchandises étant distribuées aux quatre coins du monde, les symboles et étiquettes utilisés sur les produits chimiques et marchandises dangereuses lors de leur transport ont été arrêtés par les Nations unies, dans le cadre du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques (SGH). Le

règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage de substances et mélanges a aligné la législation européenne sur ces règles, contribuant ainsi à l’objectif du SGH, qui consiste à décrire et à étiqueter les mêmes dangers de la même manière partout dans le monde. Ce règlement utilise des critères de classification et des méthodes d’étiquetage convenus à l’échelle internationale. Il est appelé à compléter le règlement REACH concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (

règlement (CE) n° 1907/2006).

Avec ce texte et le compromis conclu sur le règlement CLP, le Parlement européen et le Conseil ont adopté deux actes connexes, qui poussent plus avant l’adaptation de la législation européenne aux nouvelles règles sur la classification et l’étiquetage: la directive

2008/112/CE et le

règlement (CE) n° 1336/2008.

Remarque: Un ensemble global de panneaux et symboles a été introduit (

cliquez ici pour plus d’exemples).

D’autres exemples de signaux SGH sont disponibles à l’adresse:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Vous trouverez tous les détails du SGH sur le site internet de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNECE) à l’adresse:

http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.

De plus amples informations à ce sujet sont disponibles sur le site internet Europa, à l’adresse:

https://echa.europa.eu/-/updated-interactive-guide-on-safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-available.

Les étiquettes peuvent aussi contenir un code, sous la forme d’une lettre, indiquant la nature spécifique du danger.

| E | Explosif |

| O | Comburant |

| F+ | Extrêmement inflammable |

| F | Facilement inflammable |

| R10 | Inflammable |

| T+ | Très toxique |

| T | Toxique |

| Xn | Nocif |

| C | Corrosif |

| Xi | Irritant |

| R 42 et/ou R 43 | Sensibilisant |

| CarcCat(1) | Cancérigène |

| MutaCat(1) | Mutagène |

| ReprCat(1) | Toxique pour la reproduction |

| N et/ou R52, R53 et R59 | Dangereux pour l’environnement |

3.6 ADR

L’ADR (

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) a été conclu sous l’égide de la Commission économique des

Nations unies pour l’Europe. Il remonte à 1957 mais est régulièrement mis à jour. Sa version actuelle a été adoptée en 2019 (

ECE/TRANS/215, vol. I et II).

Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les marchandises dangereuses peuvent être transportées.

- L’annexe A régit les marchandises concernées, et notamment leurs emballages et étiquettes.

- L’annexe B régit la construction, l’équipement et l’utilisation de véhicules pour le transport de marchandises dangereuses.

Les marchandises transportées par route sont réparties en classes de danger:

- Classe 1: substances explosives et articles contenant des explosifs

- Classe 2: gaz

- Classe 2.1: gaz inflammables (p. ex. butane, acétylène et propane)

- Classe 2.2: gaz non inflammables et non toxiques susceptibles d’entraîner une asphyxie (p. ex. azote et CO2) ou comburants (p. ex. oxygène)

- Classe 2.3: gaz toxiques (p. ex. chlore et phosgène)

- Classe 3: liquides inflammables

- Classe 4.1: solides inflammables, substances autoréactives et explosifs solides flegmatisés

- Classe 4.2: substances sujettes à l’inflammation spontanée

- Classe 4.3: substances qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables

- Classe 5.1: substances comburantes

- Classe 5.2: peroxydes organiques

- Classe 6.1: substances toxiques

- Classe 6.2: substances infectieuses

- Classe 7: matières radioactives

- Classe 8: substances corrosives

- Classe 9: substances et objets dangereux divers

Chaque entrée des différentes classes s’est vu assigner un numéro ONU. Il n’est généralement pas possible de déduire la classe de danger d’une substance de son numéro ONU. Pour ce faire, vous devez consulter un tableau. Exception: les substances de classe 1, dont les numéros ONU commencent toujours par 0.

Remarque: outre l’ADR, il existe d’autres accords analogues portant sur le transport des marchandises par rail ou par voie navigable:

La directive n° 2008/68 de l’Union européenne relative au transport intérieur des marchandises dangereuses appliquait les règles de l’ADR, du RID et de l’ADN aux mouvements internes ainsi qu’au transport international.

AVERTISSEMENT: les classes de danger figurant dans l’ADR ne correspondent pas directement aux catégories de danger du SGH. D’une manière générale, la classe ou la catégorie ne fournit qu’une indication de la nature du danger. Consultez les phrases H ou P pour obtenir de plus amples informations sur la nature exacte du danger et sur les précautions à prendre.3.7 Fiche de données de sécurité (FDS)

Toute marchandise étiquetée comme relevant de l’une des classes décrites ci-dessus doit être accompagnée d’une fiche de données de sécurité (FDS). La FDS fournit des informations de sécurité détaillées sur le produit, dont les suivantes:

- identification de la substance;

- composition/données sur les ingrédients;

- identification des dangers;

- premiers secours;

- mesures de lutte contre l’incendie;

- mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle;

- manipulation et stockage;

- contrôle de l’exposition/protection individuelle;

- propriétés physiques et chimiques;

- stabilité et réactivité;

- informations toxicologiques;

- informations écologiques;

- considérations relatives à l’élimination;

- informations relatives au transport;

- règlements;

- autres informations.

Cliquez

ici pour un exemple de fiche de données de sécurité.

Toutes les FDS feront référence à des avertissements standard. Il s’agit d’un ensemble d’expressions concernant les dangers et la prévention (H et P, hazard and prevention), qui ont été traduites dans toutes les langues. Ainsi, si le code correspondant à une de ces expressions est affiché, sa signification peut être comprise partout dans le monde. Une liste complète des

phrases H et P peut être consultée ici.

Les phrases H et P sont introduites dans le contexte du système général harmonisé (SGH) préconisé par la CEE-ONU et au titre du

règlement (CE) n° 1272/2008.

Les avertissements, restrictions et mesures préventives figurant dans la FDS doivent être observés en toutes circonstances.

Si vous ne pouvez pas établir avec une absolue certitude que les marchandises sont sans danger et ne disposez pas d’une FDS ni d’informations comparables, ou s’il y a un doute quant à la nature chimique des marchandises, vous devez demander l’avis d’un expert.

Voir le chapitre Échantillonnage de substances dangereuses.

Il est également possible que vous vous voyiez présenter une fiche chimique internationale de sécurité (ICSC). Celle-ci contient des informations analogues à celles des FDS. En l’absence d’une FDS, l’ICSC peut être considérée comme une solution acceptable pour préserver votre sécurité. Toutefois, demandez toujours la FDS. Cliquez ici pour un exemple d’ICSC.

Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la législation en vigueur et aux directives de votre administration nationale.