Archive:Wechselkurse und Zinssätze

- Daten von September 2011. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank

Im vorliegenden Artikel werden Wechselkurse und Zinssätze analysiert. Diese Indikatoren ändern sich recht häufig; die jüngsten Daten können von der Eurostat-Website abgerufen werden. Die Analyse berücksichtigt die Entwicklung der Wechselkurse in der gesamten Europäischen Union (EU) ebenso wie die Wechselkursschwankungen zwischen Euro, japanischem Yen, Schweizer Franken und US-Dollar (alle wichtige Reservewährungen).

Die zweite Hälfte dieses Artikels ist der Untersuchung der Zinssätze gewidmet, d. h. der Kosten der Aufnahme und/oder der Vergabe von Geldmitteln. Auf makroökonomischer Ebene werden die Leitzinssätze in der Regel von den Zentralbanken festgesetzt; sie sind ein primäres Instrument der Geldpolitik und dienen der Aufrechterhaltung der Preisstabilität sowie der Steuerung der Inflation.

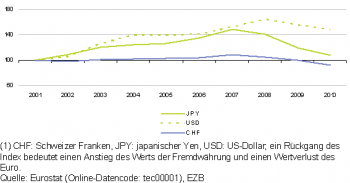

(2001 = 100) – Quelle: Eurostat (tec00033), EZB

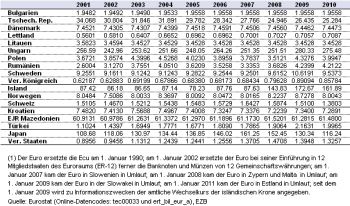

(1 EUR = ... Landeswährung) – Quelle: Eurostat (tec00033) und (ert_bil_eur_a), EZB

(in %) – Quelle: Eurostat (tec00097), EZB

(in %) – Quelle: Eurostat (tec00035), EZB

(in %, vereinbarter Zinssatz annualisiert) – Quelle: Eurostat (irt_rtl_lhh), EZB

(in %, vereinbarter Zinssatz annualisiert) – Quelle: Eurostat (irt_rtl_lnfc), EZB

Wichtigste statistische Ergebnisse

Im Folgenden ist zu berücksichtigen, dass Eurostat nahezu alle Wertangaben (einschließlich der statistischen Daten für die Mitgliedstaaten, die nicht zum Euro-Währungsgebiet gehören, sowie der Daten für Nichtmitgliedstaaten) aus den nationalen Währungen in Euro (EUR – siehe Währungskürzel) umgerechnet hat. Bei Vergleichen zwischen einzelnen Ländern anhand von Indikatoren in Euro sind daher potenzielle Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu beachten; dies gilt insbesondere für die Betrachtung von Zeitreihen.

Der in Abbildung 1 dargestellte Index der Wechselkurse im Jahresdurchschnitt beginnt im Jahr 2001, als sich der Euro von einem historischen Tiefstand gegenüber vielen Währungen zu erholen begann. Zwischen 2000 und 2007 kam es zu einer deutlichen Wertsteigerung im Vergleich zum japanischen Yen; eine ähnliche Erholung erfuhr der Euro zwischen 2001 und 2008 gegenüber dem US-Dollar. Der Euro-Wechselkurs gegenüber dem Schweizer Franken hingegen veränderte sich viel weniger: Von 2000 bis 2006 betrug die Schwankung insgesamt lediglich +/-4 %; danach zog der Euro im Jahr 2007 mit 4,4 % stärker an und verlor dann immer rascher an Wert – 2008 belief sich der Wertverlust gegenüber dem Franken auf -3,4 %, 2009 auf -4,9 % und 2010 auf -8,6 %.

Eine eingehendere Analyse – auf der Grundlage der durchschnittlichen Tageskurse – zeigt den Euro am 12. Oktober 2007 auf einem relativen Höchststand gegenüber dem Schweizer Franken (1 EUR = 1,6803 CHF). Im Sommer 2008 erreichte der Euro zuletzt ein relativ hohes Niveau gegenüber den Währungen der Vereinigten Staaten und Japans; am 15. Juli 2008 kletterte er auf den höchsten Wert gegenüber dem Dollar (1 EUR = 1,599 USD) und nur eine Woche später auch gegenüber dem Yen (1 EUR = 169,75 JPY).

Seit diesen relativen Höchstständen war der Wert des Euro sowohl gegenüber dem Schweizer Franken als auch dem japanischen Yen im Allgemeinen rückläufig. Die (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels) verfügbaren jüngsten Wechselkurse datieren vom 4. Oktober 2011; an diesem Tag betrug der Wert eines Euros 1,2169 CHF oder 101,08 JPY. Ein Vergleich zwischen den relativen Spitzenwerten der Jahre 2007 und 2008 und den jüngsten Euro-Wechselkursen ergibt, dass die europäische Währung gegenüber dem Yen nahezu zwei Fünftel (40,5 %) an Wert verloren hat, während sich der Wertverlust gegenüber dem Schweizer Franken auf 27,6 % belief. Komplexer verlief die Entwicklung im Verhältnis zum US-Dollar: Von dem erwähnten Höchststand von 1,599 USD im Juli 2008 sank der Wert eines Euro auf einen Tiefstand von 1,1942 USD am 8. Juni 2010 ab. Danach erhöhte er sich auf 1,4882 USD am 4. Mai 2011 und stabilisierte sich bis Ende August 2011 in einer Bandbreite von 1,40 USD bis 1,46 USD. Seit dem 29. August 2011 ist der Wert des Euro gegenüber dem Dollar im Allgemeinen rückläufig; der (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels) jüngste Wechselkurs betrug 1,381 USD, womit der Euro 11,4 % unter seinem Spitzenwert vom Mai 2011 lag.

Aus Tabelle 1 geht hervor, wie sich die Wechselkurse zwischen dem Euro und mehreren anderen Währungen entwickelt haben. Gegenüber der türkischen Lira gewann der Euro zwischen 2001 und 2010 deutlich an Wert, ebenso gegenüber der isländischen Krone (insbesondere von 2007 bis 2009). Auch im Verhältnis zu den Währungen Lettlands, Ungarns, Polens, Rumäniens, Schwedens und des Vereinigten Königreichs legte der Euro zu. Hingegen zogen die nationalen Währungen der Tschechischen Republik und – in geringerem Ausmaß – Litauens von 2001 bis 2010 gegenüber dem Euro an, wie auch unter den Währungen der Nicht-Mitgliedstaaten die der Schweiz und Norwegens. Hierbei ist zu beachten, dass einige Mitgliedstaaten, die nicht zum Euroraum gehören, ihre Wechselkurse gegenüber dem Euro im Rahmen des Wechselkursmechanismus (WKM II) zur Vorbereitung auf den Beitritt zum Euro-Währungsgebiet festgesetzt haben.

Die Entwicklung der Anleiherenditen (siehe Tabelle 2) im (gewichteten) EU-27-Durchschnitt folgte im Allgemeinen dem Muster, dass sie von einem Höchststand zu Beginn des Jahrzehnts (2000) auf einen Tiefpunkt im Jahr 2005 sanken, 2006 und 2007 anzogen, bevor sie kontinuierlich bis zum Ende des Jahrzehnts (2010) wieder abnahmen, ohne aber den 2005 verzeichneten niedrigsten Stand zu erreichen. Dieses Verlaufsmuster von hohen Renditen zu Beginn des Jahrzehnts, niedrigen Renditen in dessen Mitte (2005 oder 2006) und am Ende des Jahrzehnts Renditen, die etwas über den in der Mitte erreichten Tiefpunkten lagen, war im Großen und Ganzen in zehn Mitgliedstaaten zu erkennen. In der umfangreichsten Gruppe der Ausnahmen, zu der mehrere größere Mitgliedstaaten zählten, sanken die Renditen am Ende des Jahrzehnts unter die in der Mitte verzeichneten Tiefstwerte. Diese Gruppe umfasste sowohl Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder des Euroraums, nämlich Dänemark, Deutschland, Frankreich, Malta, die Niederlande, Österreich, Finnland, Schweden und das Vereinigte Königreich. In einer anderen Ländergruppe stiegen die Renditen gegen Ende des Jahrzehnts und erreichten entweder 2009 oder 2010 ihren höchsten Stand in diesem Jahrzehnt: Zu dieser Gruppe gehörten Bulgarien, Irland, Griechenland, Lettland, Litauen, Ungarn und Rumänien.

Geldmarktsätze, auch als Interbankensätze bezeichnet, sind die von den Banken für Transaktionen untereinander verwendeten Zinssätze. Am Geldmarkt können die Banken mit ihren Überschüssen und Fehlbeträgen handeln. Aus Tabelle 3 gehen die Dreimonats-Zinssätze im Interbankengeschäft für den Euroraum, für EU-Mitgliedstaaten, die nicht dem Eurogebiet angehören, sowie für einige Nicht-Mitgliedstaaten hervor. Wie die Anleiherenditen gingen die Geldmarktsätze in der ersten Hälfte des Jahrzehnts tendenziell zurück, zogen dann bis 2008 oder 2009 an, um schließlich wieder zu sinken; dabei erreichten diese Sätze im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten ihren Höhepunkt ein Jahr zuvor, nämlich 2007.

Die Tabellen 5 und 6 bieten Angaben zu den Zinsen für Wohnungsbaukredite an private Haushalte und für Kontokorrentkredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Unternehmen). Diese Zinssätze folgten weitgehend der bei den Anleiherenditen und Geldmarktsätzen beobachteten Entwicklung: Sie waren in der ersten Hälfte des Jahrzehnts rückläufig, erholten sich während einiger Jahre, um dann erneut zu sinken. In den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, reichten die Zinssätze für neue Wohnungsbaukredite 2010 von weniger als 3 % in Österreich und Spanien bis zu fast 10 % in Rumänien und Ungarn. Die Sätze, die Banken für neue Kontokorrentkredite verlangten, reichten von weniger als 3 % in Finnland, der Tschechischen Republik und Frankreich bis zu 10,5 % in Rumänien.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Wechselkurse

Eurostat veröffentlicht verschiedene Datensätze zu Wechselkursen. Hierzu werden die statistischen Daten in die folgenden drei Hauptgruppen unterteilt:

- bilaterale Wechselkurse zwischen den Währungen einschließlich bestimmter Umrechnungsfaktoren für die Länder, die den Euro eingeführt haben;

- Schwankungen des Wechselkursmechanismus (WKM und WKM II) der EU;

- Indizes effektiver Wechselkurse.

Bilaterale Wechselkurse werden im Verhältnis zum Euro angegeben, auch wenn sie vor 1999 im Verhältnis zur Europäischen Währungseinheit (ECU) erfasst wurden. Am 1. Januar 1999 wurde der ECU im Verhältnis 1:1 durch den Euro ersetzt. Seither sind die Landeswährungen der zum Euroraum gehörenden Länder Untereinheiten des Euro, deren Umrechnungskurs gegenüber dem Euro unwiderruflich festgelegt wurde.

Ab 1974 liegen Tageswechselkurse für eine Vielzahl von Währungen vor. Von diesen Tageskursen werden Monats- und Jahresdurchschnitte abgeleitet, die auf den Kursen der Handelstage basieren; alternativ dazu werden Monats- und Jahresendkurse veröffentlicht.

Zinssätze

Der Zinssatz stellt die Kosten/den Preis der Mittelaufnahme bzw. den Ertrag aus der Mittelvergabe dar; er wird in der Regel als jährlicher Prozentsatz ausgedrückt, während die Dauer der Mittelaufnahme/-vergabe zwischen einem Tag und mehreren Jahren betragen kann. Die Zinssätze werden entweder nach der Dauer der Mittelaufnahme/-vergabe oder nach den beteiligten Transaktionspartnern (Unternehmen, Verbraucher, Regierungen oder Banken) untergliedert.

Die langfristigen Zinssätze sind eines der Konvergenzkriterien für die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (WWU). Dieses Kriterium sieht vor, dass der durchschnittliche langfristige Nominalzinssatz in einem Mitgliedstaat um nicht mehr als zwei Prozentpunkte über dem entsprechenden Satz in den maximal drei Mitgliedstaaten mit der höchsten Preisstabilität liegen darf. Die langfristigen Zinssätze beruhen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Definitionen der einzelnen Mitgliedstaaten, auf den Renditen von Staatsanleihen (oder vergleichbaren Wertpapieren) auf dem Sekundärmarkt vor Abzug der Steuern mit einer Restlaufzeit von ungefähr zehn Jahren.

Eurostat gibt auch eine Reihe kurzfristiger Zinssätze mit unterschiedlichen Laufzeiten heraus (Tagesgeld, ein- bis zwölfmonatige Laufzeit). Darüber hinaus werden die Zinssätze im Kundengeschäft der Banken veröffentlicht, d. h. Einlagen- und Ausleihezinssätze der Geschäftsbanken (nicht harmonisierte und historische Reihen) und harmonisierte Zinssätze der monetären Finanzinstitute (MFI), z. B. für Kredite an private Haushalte oder nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften.

Eine Renditekurve, auch als Laufzeitstruktur der Zinssätze bezeichnet, bildet das Verhältnis der marktüblichen Vergütung (Zinssätze) zur verbleibenden Laufzeit von Staatsanleihen ab.

Kontext

Zinssätze, Inflationsraten und Wechselkurse beeinflussen sich gegenseitig in hohem Maße: Die Wechselwirkung zwischen diesen wirtschaftlichen Faktoren wird häufig von zusätzlichen Elementen bestimmt, z. B. der Höhe der Staatsverschuldung, der Stimmung auf den Finanzmärkten, den internationalen Austauschverhältnissen, der politischen Stabilität und der Wirtschaftsleistung insgesamt.

Die Zentralbanken versuchen, sowohl die Inflation als auch die Wechselkurse durch geldpolitische Steuerung zu beeinflussen, wobei ihnen als wichtigstes Instrument die Festsetzung der Leitzinssätze zur Verfügung steht.

Wechselkurse sind der Preis oder Wert einer Währung im Verhältnis zu einer anderen. Die Währungen von Ländern mit relativ stabilen und niedrigen Inflationsraten erfahren tendenziell eine Aufwertung, da ihre Kaufkraft im Vergleich zu anderen Währungen zunimmt; höhere Inflationsraten führen hingegen in der Regel zu einer Abwertung der Landeswährung. Gewinnt eine Währung gegenüber einer anderen an Wert, verteuern sich die Ausfuhren des betreffenden Landes, und die Einfuhren verbilligen sich.

Der Wechselkursmechanismus (WKM II) wurde am 1. Januar 1999 eingerichtet und sollte sicherstellen, dass die Stabilität der Wirtschaft im Binnenmarkt nicht durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen dem Euro und den übrigen Währungen in der EU gestört wird; zudem sollte dieser Mechanismus die noch nicht dem Euroraum angeschlossenen Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung auf den Beitritt zum Euroraum unterstützen. Die Konvergenzkriterien ((Maastricht-Kriterien) zur Wechselkursstabilität sehen eine Teilnahme am WKM II vor; dabei werden die Wechselkurse der Mitgliedstaaten, die nicht zum Euroraum gehören, gegenüber dem Euro festgesetzt und dürfen nur innerhalb einer bestimmten Bandbreite (15 %) schwanken. Wenn nötig, werden die Währungen durch Interventionen (Kauf oder Verkauf) gestützt, um größere Abweichungen vom Eurokurs über den vereinbarten Schwankungsbereich hinaus zu verhindern; derartige Interventionen werden von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Zentralbank des nicht dem Euroraum angehörigen Mitgliedstaats koordiniert. Der EZB-Rat überwacht die Funktionsweise des WKM II, gewährleistet die Koordinierung der Geld- und Wechselkurspolitiken und verwaltet zudem die Interventionsmechanismen mit den Zentralbanken der Mitgliedstaaten.

Alle Mitglieder der Wirtschafts- und Währungsunion kommen für einen Beitritt zum Euroraum in Betracht. Die Mitgliedstaaten, die den Euro einführen möchten, müssen nicht nur zwei Jahre lang einen stabilen Wechselkurs vorweisen (im Rahmen der Teilnahme am WKM II), sondern außerdem zusätzliche Kriterien einhalten, die die Zinssätze, das Haushaltsdefizit, die Inflationsrate und das Verhältnis Schulden--BIP betreffen.

Durch die Einführung einer gemeinsamen Währung entfallen die Wechselkurse zwischen den Ländern des Euroraums, was auch den Wegfall der Wechselkurskosten und niedrigere Transaktionskosten mit sich bringen und über den größeren Markt des Euroraums Handel und Investitionen fördern soll. Zudem erhöht die Verwendung einer einheitlichen Währung die Preistransparenz für die Verbraucher im gesamten Euroraum.

Ab dem 1. Januar 2002 wurden Banknoten und Münzen in Umlauf gebracht, da zwölf Mitgliedstaaten – Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Finnland – die gemeinsame Währung eingeführt hatten. Als nächstes Land trat Slowenien Anfang des Jahres 2007 dem Euroraum bei; Zypern und Malta folgten am 1. Januar 2008, die Slowakei am 1. Januar 2009 und Estland am 1. Januar 2011, so dass nunmehr insgesamt 17 Mitgliedstaaten den Euro als gemeinsame Währung führen.

Mit dem Beitritt zum Euroraum räumen die einzelnen Mitgliedstaaten der EZB als unabhängiger Behörde die Zuständigkeit für die Aufrechterhaltung der Preisstabilität durch geldpolitische Maßnahmen ein. Seit 1999 setzt die EZB Referenzzinssätze fest und verwaltet die Währungsreserven im Euroraum. Die EZB hat Preisstabilität als mittelfristigen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindexes (HVPI) für den Euroraum gegenüber dem Vorjahr von nahe, aber unter 2 % definiert (siehe Artikel über Verbraucherpreise – Inflation und vergleichende Preisniveaus). Die geldpolitischen Entscheidungen trifft der EZB-Rat, der monatlich zusammentritt, um die wirtschaftlichen und monetären Entwicklungen und die Risiken für die Preisstabilität zu analysieren und zu bewerten und auf der Grundlage dieser Prüfungen über die angemessene Höhe der Leitzinssätze zu entscheiden.

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- EU economic data pocketbook – Quarterly (auf Englisch)

Haupttabellen

- Wechselkurse (t_ert)), siehe:

- ECU/EUR Wechselkurse gegen Landeswährungen (tec00033)

- Euro/nationale Währung-Wechselkurse (teimf200)

- Realer effektiver Wechselkurs (tsdec330)

- Zinssätze (t_irt), siehe:

- Euro-Renditenstrukturkurven nach Laufzeit (1, 5, 10 Jahre) (teimf060)

- Konvergenzkriterium der WWU - Jährliche Daten (tec00097)

- Langfristige Rendite öffentlicher Anleihen (teimf050)

- Zinssätze der Zentralbanken - Jährliche Daten (tec00096)

- Tagesgeldsatz (teimf100)

- Drei-Monate-Zinssätze (teimf040)

- Zinssatzkonvergenz nach Art des Darlehens (tsier110)

- Kurzfristige Zinssätze: Tagesgeldsätze (tec00034)

- Kurzfristige Zinssätze: Dreimonatszinssätze im Interbankengeschäft (tec00035)

Datenbank

- Wechselkurse (ert), siehe:

- Bilaterale Wechselkurse (ert_bil)

- Abweichungen des WKM (ert_erm)

- Indizes der effektiven Wechselkurse (ert_eff)

- Wechselkurse ehemaliger Landeswährungen der Euroraum (ert_h)

- Zinssätze (irt), siehe:

- Euro-Renditenstrukturkurven (irt_euryld)

- Langfristige Zinssätze (irt_lt)

- Zinssätze der Zentralbanken (irt_cb)

- Kurzfristige Zinssätze (irt_st)

- Zinssätze im Kundengeschäft der Banken (irt_rtl)

- Konvergenz von Zinssätzen (irt_cvg)

- Zinssätze: Historische Daten (irt_h)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Bilateral exchange rates (ESMS metadata file - ert_bil_esms) (auf Englisch)

- Conversion factors for euro fixed series into euro/ECU (ESMS metadata file - ert_bil_conv_esms) (auf Englisch)

- Effective exchange rate indices (ESMS metadata file - ert_eff_esms) (auf Englisch)

- ERM fluctuations (ESMS metadata file - ert_erm_esms) (auf Englisch)

- Former euro area national currencies vs. euro/ECU (ESMS metadata file - ert_h_eur_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Exchange rates and interest rates: tables and figures (auf Englisch)

Exchange rates and interest rates: tables and figures (auf Englisch)

Weitere Informationen

- Verordnung 2866/98 vom 31. Dezember 1998 über die Umrechnungskurse zwischen dem Euro und den Währungen der Mitgliedstaaten, die den Euro einführen

Weblinks

- Bank of Japan (auf Englisch)

- Europäische Zentralbank - Der Euro

- Federal Reserve (US) (auf Englisch)

Siehe auch

- Consumer prices - inflation and comparative price levels (auf Englisch)