Archive:Stromerzeugung, Stromverbrauch und Marktüberblick

- Datenauszug vom Juli 2016. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Aktualisierung des Artikels geplant: Oktober 2017.

(in % der Gesamterzeugung, basierend auf GWh)

Quelle: Eurostat (nrg_105a)

(in % der Gesamterzeugung)

Quelle: Eurostat (ten00119)

Dieser Artikel beschreibt den Strommarkt in der Europäischen Union (EU) mit einer Analyse der Stromerzeugung nach verschiedenen Energiequellen. Er enthält Statistiken zum Grad der Liberalisierung der Strommärkte (gemessen am Marktanteil des größten Stromerzeugers) und Angaben zum Stromverbrauch der privaten Haushalte.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Stromerzeugung

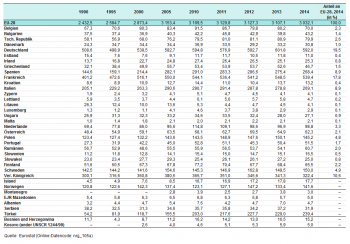

Die Nettostromerzeugung in der EU-28 belief sich 2014 auf insgesamt 3,03 Mio. Gigawattstunden (GWh); sie lag damit 2,4 % unter dem Vorjahreswert. Nach Rückgängen von 2,2 %, 0,1 % und 0,6 % in den Jahren 2011, 2012 und 2013 war 2014 somit das vierte Jahr in Folge mit einer rückläufigen Entwicklung. Damit blieb die Nettostromerzeugung 2014 um 5,7 % unter dem Höchstwert von 2008 (3,22 Mio. GWh).

Den höchsten Anteil an der Nettostromerzeugung der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2014 (siehe Tabelle 1) hatte Deutschland mit 19,5 %, knapp gefolgt von Frankreich (17,8 %). Daneben wies nur noch das Vereinigte Königreich einen Anteil in zweistelliger Höhe auf (10,6 %).

Der für die EU-28 insgesamt festgestellte Rückgang der Stromerzeugung im Zeitraum 2010-2014 war auch in den meisten Mitgliedstaaten zu beobachten. Nur Rumänien, Schweden, Polen, Slowenien, Bulgarien, die Tschechische Republik und Malta verzeichneten steigende Werte. Dagegen ist die Stromerzeugung im Vereinigten Königreich, in Spanien, Italien, Belgien, den Niederlanden und Finnland im Zeitraum 2010-2014 relativ stark zurückgegangen.

Der stärkste jährliche Anstieg der Stromerzeugung wurde 2014 für Rumänien (12,1 %), Slowenien (9,1 %) und Bulgarien (8,6 %) ermittelt, während in keinem anderen Mitgliedstaat Zuwächse von mehr als 3,0 % zu verzeichnen waren. In 18 Mitgliedstaaten war die Stromerzeugung rückläufig, allen voran in Lettland (-18,4 %), Belgien (-12,8 %) und Griechenland (-11.1 %).

Mehr als ein Viertel (27,4 %) der Nettostromerzeugung in der EU-28 stammte 2014 aus Kernkraftwerken. Ein fast doppelt so großer Anteil (47,6 %) wurde in Gas-, Kohle- oder Ölkraftwerken erzeugt. Bei den erneuerbaren Energiequellen (siehe Abbildung 1) entfiel 2014 der größte Anteil der Nettostromerzeugung auf Wasserkraft (13,2 %), gefolgt von Windkraft (8,3 %) und Solarenergie (3,2 %).

Der Anteil erneuerbarer Energiequellen an der Nettostromerzeugung in der EU-28 stieg im Zeitraum 2004-2014 von 13,5 % auf 24,9 %, während bei den Brennstoffen ein verhältnismäßig starker Rückgang von 55,9 % auf 47,6 % und bei der Kernenergie ein Rückgang von 30,6 % auf 27,4 % zu verzeichnen war. Bei den erneuerbaren Energiequellen ist der Anteil der Nettostromerzeugung aus Solar- und Windenergie erheblich gestiegen: Solarkraft von 0,02 % (2004) auf 3,2 % (2014) und Windkraft von 1,9 % (2004) auf 8,3 % (2014).

Marktanteile

Der Marktanteil des größten Stromerzeugers eines Landes ist ein Maß für den Umfang der Liberalisierung des Strommarktes (siehe Abbildung 2). In den beiden kleinen Inselstaaten Zypern und Malta bestand 2014 ein vollständiges Monopol: Hier wurden 100 % des Stroms vom größten (und einzigen) Erzeuger geliefert. In vier weiteren Mitgliedstaaten – Frankreich, Estland, Slowakei und Kroatien – betrug der entsprechende Marktanteil mindestens 80 %. In 11 der 26 EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen (keine Daten für Bulgarien und die Niederlande), stammten weniger als 50 % des gesamten Stroms vom größten Erzeuger. Am niedrigsten war der entsprechende Anteil in Polen (18 %).

Stromverbrauch der privaten Haushalte

In den zehn Jahren von 2004 bis 2014 ging der Stromverbrauch der privaten Haushalte in der EU-28 um insgesamt 1,3 % zurück (siehe Abbildung 3). Einige Mitgliedstaaten verzeichneten einen noch wesentlich stärkeren Rückgang, allen voran Belgien mit einem Rückgang um 28,6 %. Mehr als 10 % betrug der Rückgang im Vereinigten Königreich und in Schweden. In sehr viel mehr (insgesamt 18) Mitgliedstaaten erhöhte sich dagegen der Stromverbrauch der privaten Haushalte, meist aber um weniger als 10,0 %. Von den sieben Mitgliedstaaten mit einem stärkeren Anstieg des Stromverbrauchs verzeichneten Rumänien (48,1 %), Litauen (27,1 %), Spanien (21,8 %) und Bulgarien (20,8 %) die höchsten Zuwächse. Diese Werte für den Gesamtstromverbrauch privater Haushalte dürften zum Teil auf die durchschnittliche Zahl der Haushaltsmitglieder und die Gesamtzahl der Haushalte zurückzuführen sein, die beide mit der Bevölkerungsentwicklung zusammenhängen. Die Verbreitung elektrischer Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter sowie die Nutzung energiesparender Geräte spielen ebenfalls eine Rolle.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Strom wird als primäres oder sekundäres Produkt in Kraftwerken erzeugt. Die Gesamtmenge des erzeugten Stroms wird als Bruttostromerzeugung bezeichnet. Einen Teil des Stroms verbrauchen die Kraftwerke für den Eigenbedarf (in Hilfsaggregaten und Transformatoren). Durch Abzug dieser Menge von der Bruttoerzeugung erhält man die Nettostromerzeugung. Die Nettomenge wird über nationale Übertragungs- und Verteilungsnetze zu den Endverbrauchern geleitet, in Elektrokesseln oder Wärmepumpen in Wärme umgewandelt, in Pumpspeicherwerken gespeichert und teilweise auch gehandelt (aus- oder eingeführt).

Der Endstromverbrauch umfasst den an die Endverbraucher (Industrie, Verkehr, private Haushalte und andere Sektoren) gelieferten Strom. Nicht darin enthalten sind die zur Umwandlung und/oder für den Eigenverbrauch der Energieerzeuger gelieferten Mengen und Netzverluste.

Der Marktanteil der Stromerzeuger entspricht ihrer Nettostromerzeugung; der von ihnen selbst verbrauchte Strom wird dabei also nicht berücksichtigt.

Kontext

Seit Juli 2004 können Kleinbetriebe in der EU ihre Gas- und Stromlieferanten frei wählen; im Juli 2007 wurde dieses Recht auf alle Verbraucher ausgeweitet. In allen EU-Mitgliedstaaten wurden unabhängige nationale Regulierungsbehörden eingerichtet, um ein ordnungsgemäßes Geschäftsgebaren der Lieferanten und Netzbetreiber zu gewährleisten. Nachdem bei der Öffnung der Märkte jedoch Mängel festgestellt worden waren, wurde beschlossen, ein drittes Legislativpaket mit Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die sicherstellen sollen, dass alle Nutzer von einem Energiemarkt profitieren können, in dem echter Wettbewerb herrscht.

Im September 2007 legte die Europäische Kommission ihr drittes Legislativpaket zur Liberalisierung der Energiemärkte vor. Im Laufe des Jahres 2009 stimmten das Europäische Parlament (EP) und der Rat mehreren dieser Vorschläge zu:

- Verordnung (EG) Nr. 713/2009 vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden;

- Verordnung (EG) Nr. 714/2009 vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003;

- Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG. Seit März 2011 wurden diese Richtlinie und andere mit dem dritten Legislativpaket zusammenhängende Richtlinien in nationales Recht umgesetzt.

Am 17. November 2010 legte die Europäische Kommission die Mitteilung „Energieinfrastrukturprioritäten bis 2020 und danach – ein Konzept für ein integriertes europäisches Energienetz“ (KOM(2010) 677 endgültig) vor, in der vorrangige Korridore für Strom, Gas und Öl beschrieben werden. Die entsprechende Rechtsgrundlage wurde im April 2013 mit der Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur geschaffen. Auf dieser Grundlage nahm die Europäische Kommission im Oktober 2013 eine Liste mit 248 zentralen Energieinfrastrukturprojekten, sogenannten Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) an. Ziel ist es, damit die Planungsverfahren zu beschleunigen und effizienter zu gestalten, die regulatorische Behandlung zu verbessern und gegebenenfalls finanzielle Unterstützung im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) zu gewähren. Die Liste umfasst Projekte, die für mindestens zwei Mitgliedstaaten erhebliche Vorteile mit sich bringen, zur Marktintegration und zum Wettbewerb beitragen, die Versorgungssicherheit verbessern und die CO2-Emissionen verringern sollen.

Die Verbesserung der Infrastruktur ist auch Gegenstand der Mitteilung über die Strategie für eine sichere europäische Energieversorgung (COM(2014) 330 final). Darin werden fünf Aktionsbereiche genannt, darunter die Vollendung des Energiebinnenmarktes und die Schließung von Infrastrukturlücken (weitere Informationen dazu im Artikel Energie – Einführung.

Angesichts einer zunehmenden Abhängigkeit von Primärenergieeinfuhren, steigender Öl- und Gaspreise und der Verpflichtung zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist die Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung wieder stärker ins Blickfeld gerückt, doch es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Kernenergie und des Abfallaufkommens aus Kernkraftwerken. Die Nuklearkatastrophe von Fukushima Daiichi, die durch das schwere Erdbeben im Osten Japans (Region Tōhoku) und den anschließenden Tsunami im März 2011 ausgelöst wurde, hat erneut die Sicherheitsfrage aufgeworfen. Während einige EU-Mitgliedstaaten bestehende Reaktoren weiterbetreiben oder an ihren Plänen zum Bau neuer Kernkraftwerke festhalten, haben andere beschlossen, ihre Politik hinsichtlich bestehender Anlagen zu überprüfen und in einigen Fällen auch zu ändern oder vom Bau geplanter Kernkraftwerke abzusehen. Nach dem Unfall in Fukushima wurde der Rechts- und Regelungsrahmen (Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates) für die Sicherheit von Kernkraftwerken überarbeitet. Zur Änderung dieser Richtlinie wurde im Juli 2014 eine weitere Richtlinie (Richtlinie des Rates 2014/87/Euratom) verabschiedet. Sie sieht unter anderem eine Stärkung der Rolle und der Unabhängigkeit der nationalen Regulierungsbehörden, ein europäisches Peer-Review-System für kerntechnische Anlagen, verbesserte Transparenz im Bereich der nuklearen Sicherheit sowie regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der Anlagen und neue Bestimmungen für die anlageninterne Notfallvorsorge und -reaktion vor.

Siehe auch

- Electricity market indicators (auf Englisch)

- Electricity production and supply statistics (auf Englisch)

- Energieerzeugung und -einfuhren

- Energiepreisstatistik

- Energiestatistiken – Einführung

- Energieverbrauch

- Natural gas market indicators (auf Englisch)

- Statistik der erneuerbaren Energien

- Sustainable development - climate change and energy (auf Englisch)

- The EU in the world - energy (auf Englisch)

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Energy balance sheets – 2014 data – Ausgabe 2016 (auf Englisch)

- Energy balance sheets – 2013 data – Ausgabe 2015 (auf Englisch)

- Energy balance sheets – 2011-2012 – Ausgabe 2014 (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators – Ausgabe 2016 (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators – Ausgabe 2015 (auf Englisch)

- Energy, transport and environment indicators – Ausgabe 2014 (auf Englisch)

Haupttabellen

- Energy (t_nrg), siehe:

- Energiestatistik – Hauptindikatoren (t_nrg_indic)

- Energiestatistik – Mengen (t_nrg_quant)

- Energiestatistik – Preise (t_nrg_price)

Datenbank

- Energie (nrg), siehe:

- Energiestatistik – Mengen, jährliche Daten (nrg_quant)

- Energiestatistik – Marktstrukturindikatoren – Erdgas und Strom (nrg_market)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Energy statistics — supply, transformation and consumption (ESMS metadata file — nrg_10_esms) (auf Englisch)

- Energy Statistics Manual (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Weitere Informationen

- Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt

- Verordnung (EG) Nr. 713/2009 vom 13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden

- Verordnung (EG) Nr. 714/2009 vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel

Weblinks

- Eurelectric – Electricity for Europe – Statistics – Ausgabe 2015 (auf Englisch)

- European Commission – Directorate-General for Energy – Electricity Regulatory Forum (auf Englisch)

- International Energy Agency (IEA) – Electricity (auf Englisch)