1. Allgemeine Grundsätze in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit

Bei der Durchführung von Untersuchungen und bei Probenahmen bestehen zahlreiche allgemeine Risiken. Außerdem sind konkrete Risiken in Verbindung mit bestimmten Erzeugnissen zu beachten.

Treffen Sie im Interesse Ihrer Sicherheit und der Sicherheit Dritter, mit denen Sie arbeiten oder für die Sie verantwortlich sind, geeignete proaktive Maßnahmen.

Achten Sie darauf, dass Sie Dritte keinen erhöhten Risiken aufgrund der Kontamination von Erzeugnissen, infolge ihres eigenen Verhaltens oder dadurch aussetzen, dass Sie Erzeugnisse in einem gefährlichen Zustand belassen.

2. Verfahren zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz und Sicherheit

Für die Einhaltung bewährter Verfahren zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz und Sicherheit ist jeder Einzelne selbst verantwortlich. In nationalen Rechtsvorschriften ist festgelegt, wie Maßnahmen zur Gewährleistung von Gesundheitsschutz und Sicherheit umzusetzen sind. Im Allgemeinen sollte jedes System jedoch die folgenden Punkte beinhalten:

- eine erklärte Politik der Verantwortung jedes Einzelnen sowie der Verantwortung von Unternehmen für Sicherheitsfragen;

- eine Reihe von Risikobewertungen für die jeweiligen Standorte und für die durchzuführenden Tätigkeiten, Beschreibung von Gefahren und Gegenmaßnahmen;

- Leitlinien zu sicheren Arbeitsverfahren mit konkreten Empfehlungen zu sicheren Verfahren zur Durchführung der betreffenden Tätigkeiten;

- ein Verfahren zur Meldung von Arbeitsunfällen, aus dem Lehren gezogen werden können und bei dem Rückmeldungen in die Risikobewertungen und die Leitlinien zur sicheren Arbeitsverfahren einfließen;

- regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass die Risikobewertungen und die Leitlinien zu sicheren Arbeitsverfahren regelmäßig aktualisiert werden (mindestens jährlich bzw. jeweils nach Änderungen, die sich auf den Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit auswirken).

Bei Tätigkeiten in gefährlicher Umgebung hat es sich bewährt, in Gruppen von mindestens zwei Personen zu arbeiten. In Betracht kommt auch der Einsatz von Teams, in denen zwei Beschäftigte jeweils wechselseitig für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Wenn alle Mitarbeiter eine grundlegende Erste-Hilfe-Schulung erhalten, können sie sich in schwierigen Situationen rasch gegenseitig helfen.

2.1 Risikobewertungen (Gefährdungsbeurteilungen)

Risikobewertungen können sich auf Standorte oder Verfahren beziehen. Dabei sollten alle denkbaren Gefahren und Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Risikobewertungen sollten für jeden Standort durchgeführt werden, an dem Proben entnommen werden. Bei bestimmten Erzeugnissen, die mit einer spezifischen Gefährdung einhergehen, müssen zusätzliche Risikobewertungen vorgenommen werden. (Beispielsweise ist bei losem Getreide zu prüfen, ob die Gefahr einer Sensibilisierung der Atemwege besteht.)

Risikobewertungen sind Prozesse zur Verwaltung und Kontrolle von Aspekten des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit durch folgende Maßnahmen:

- Ermittlung der bestehenden Gefahr;

- Bewertung des Risikos;

- Einführung von Präventions- und Schutzmaßnahmen zur Reduzierung oder Beseitigung bestehender Risiken;

- Überprüfung der vorgesehenen Kontrollmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen noch angemessen sind.

Kopien der durchgeführten Risikobewertungen sollten für jeden zugänglich sein, der den betreffenden Bereich betritt oder in dem betreffenden Bereich tätig ist. Die vorliegenden Risikobewertungen sollten jährlich sowie nach Änderungen, die sich auf den Standort oder das jeweilige Verfahren auswirken, überprüft werden.

Allgemeine Risikobewertungen können als Grundlage für lokale Risikobewertung einbezogen werden. Ein Beispiel einer Risikobewertung ist in

Anhang A abgedruckt. Ihre nationale Behörde verwendet möglicherweise andere Formulare oder Verfahren; das Prinzip ist jedoch immer gleich. Weitere Hinweise zu Risikobewertungen sind unter der folgenden Adresse zusammengestellt:

http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment/guidance.pdf2.2 Entsorgung von bei der Beprobung entstehenden Abfällen oder verdorbenen Waren

Bei vielen Probenahmeverfahren werden Erzeugnisse oder Materialien unbrauchbar, oder entnommene Proben werden nicht in vollem Umfang benötigt, können aber auch nicht wieder zur übrigen Fracht hinzugegeben werden. In diesen Fällen sind jeweils die folgenden Kriterien zu prüfen:

- Gesundheitsschutz und Sicherheit: Verschüttetes Material oder nicht verwendete Anteile von Ölen, Spirituosen und gefährlichen Chemikalien aus einer Sendung sind sicher zu entsorgen; dabei sind die Angaben auf dem Sicherheitsdatenblatt zu berücksichtigen;

- Lebensmittelhygiene: Nicht verwendete Teile von Lebensmittelproben sind so zu entsorgen, dass sie nicht wieder in die Lebensmittelkette gelangen und keine Abwässer oder Leitungen zur Wasserversorgung kontaminieren können. Die entsorgten Lebensmittel sollten vor Nagetieren und Aasfressern geschützt werden;

- welche nationalen Leitlinien und Verfahren sind auf lokaler Ebene (in den Räumlichkeiten der jeweiligen Händler) im Zusammenhang mit konkreten Vorschriften für verschüttetes Material und für Abfälle zu berücksichtigen?

2.3 Leitlinien zu sicheren Arbeitsverfahren

Mit den Führungskräften und/oder mit Fachleuten aus dem Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit sollten Sie sich auf sichere Standard-Arbeitsverfahren für bestimmte Standorte und Prozesse verständigen. Dies gilt u. a. für Tätigkeiten im Zusammenhang mit:

- Gefrierschränken,

- Tankfahrzeugen für Schienen- oder Straßentransporte bzw. sonstige Massengutbehälter,

- der Handhabung von losem Getreide,

- Räumlichkeiten von Händlern (d. h. nicht vertrauten Standorten),

- Bereiche, in denen Krane und Gabelstapler eingesetzt werden,

- Container-Terminals,

- Ro-Ro-Terminals,

- Bahnhöfe.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

Für sichere Arbeitsverfahren können etwa die folgenden Punkte von Bedeutung sein:

- zu verwendende persönliche Schutzausrüstungen,

- Unterrichtung des jeweiligen Bedieners,

- ständige Verfügbarkeit eines Kollegen oder eines Bedieners, der Ihre Sicherheit gewährleisten kann,

- Verfahren zur Regelung des Zugangs zum betreffenden Standort,

- Ausrüstung zur Probenahme,

- Probenahmeverfahren.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

Ein Beispiel eines Handbuchs zu sicheren Arbeitsverfahren ist in

Anhang B abgedruckt. Ihre nationale Behörde verwendet möglicherweise andere Formulare oder Verfahren; das Prinzip ist jedoch immer gleich.

3. Sicherheits- und Warnzeichen

Zeichen und Beschriftungen werden im Interesse Ihrer Gesundheit und Sicherheit sowie im Interesse der Gesundheit der gemeinsam mit Ihnen sowie in Ihrer Umgebung tätigen Personen angebracht. Die betreffenden Zeichen sind jederzeit zu berücksichtigen, und erforderliche Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden.

In europäischen Richtlinien wurden Sicherheits- und Warnzeichen vereinheitlicht. Unter Umständen stimmen vorhandene Zeichen jedoch nicht mit den neuen Zeichen überein. Wenn nicht klar ist, was ein Zeichen bedeutet, sollten Sie sich an Ihrem Standort bei der für den Bereich Gesundheitsschutz und Sicherheit zuständigen Person erkundigen. Dies gilt für Häfen, Liegeplätze und Lager ebenso wie für Schiffe oder Flugzeuge.

Die Vereinten Nationen haben international gültige Gefahrenkennzeichen für den Transport gefährlicher Güter eingeführt, die weltweit genutzt werden.

In diesem Abschnitt wird daher ein Überblick über die verschiedenen Typen von Zeichen und über die jeweilige allgemeine Bedeutung vermittelt.

3.1 Verbotszeichen

Ein Verbotszeichen bedeutet, dass das betreffende Verhalten oder Handeln verboten ist. Diese Zeichen sind unter allen Umständen zu beachten. Manchmal besteht das Zeichen nur aus einem Piktogramm; andere Zeichen enthalten einen erläuternden Text.

|

|

|

| Rauchen verboten |

Kein Trinkwasser |

Für Fußgänger verboten |

Wenn diese Zeichen nicht beachtet werden, besteht für Sie selbst und für Dritte Verletzungs- oder sogar Lebensgefahr.

3.2 Warnzeichen

Warnzeichen sollen Sie auf mögliche Gefahren hinweisen. Die Gefahren können vorübergehend oder ständig bestehen. Die Zeichen sollen Sie auf eine mögliche Gefahr aufmerksam machen.

|

|

|

| Allgemeines Warnzeichen |

Warnung vor ätzenden Stoffen |

Warnung vor niedriger

Temperatur/Kälte |

Berücksichtigen Sie die jeweilige Gefahr und treffen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen. Das erste vorstehende Zeichen ist ein allgemeiner Gefahrenhinweis. Durch einen geeigneten Text kann explizit auf eine Gefahr hingewiesen werden, die durch die anerkannten Piktogramme nicht abgedeckt ist, oder es kann auf eine ganze Reihe von Gefahren hingewiesen werden.

3.3 Gebotszeichen

Gebotszeichen machen auf spezifische Sicherheitsmaßnahmen aufmerksam, die Sie treffen müssen, bevor Sie den jeweils ausgewiesenen Bereich betreten oder eine Tätigkeit fortsetzen. Wenn Sie diese Zeichen nicht beachten, können Sie sich einem unmittelbaren Verletzungsrisiko aussetzen und/oder sich langfristige Gesundheitsprobleme zuziehen.

Wenn die erforderliche Ausrüstung nicht verfügbar ist, dürfen Sie ihre Tätigkeit nicht fortsetzen.

|

|

|

|

| Augenschutz benutzen |

Kopfschutz benutzen |

Gehörschutz benutzen |

High Visibility Clothing |

Ebenso wie auch bei anderen Zeichen kann auch in Verbindung mit Gebotszeichen eine Erläuterung abgedruckt werden. (

Weitere Beispiele finden Sie hier).

3.4 Sicherheitszeichen

3.5 Kennzeichnung gefährlicher Erzeugnisse für die Beförderung

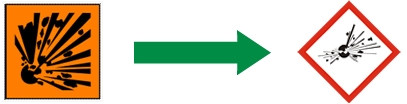

Da Erzeugnisse weltweit gefördert werden, wurden die bei der Beförderung von Chemikalien und gefährlichen Gütern zu verwendenden Zeichen und Kennzeichnungen auf Ebene der Vereinten Nationen im Rahmen des GHS (

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals = Weltweit vereinheitlichtes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) vereinbart. Mit

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung) wurden die europäischen Rechtsvorschriften an diese Vorschriften angeglichen. Diese Verordnung unterstützt die Zielsetzung des GHS dahin gehend, dass dieselben Gefahren weltweit in derselben Weise beschrieben und gekennzeichnet werden. Die CLP-Verordnung legt international vereinbarte Klassifizierungskriterien zugrunde und beschreibt international vereinbarte Kennzeichnungsverfahren. Sie ergänzt die REACH-Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006).

Gemeinsam mit dem Kompromisspaket für die CLP-Verordnung haben das Europäische Parlament und der Rat zwei einschlägige Rechtsakte angenommen, mit denen die Rechtsvorschriften auf EU-Ebene weiter an die neuen Vorschriften zur Einstufung und Kennzeichnung angepasst werden:

Richtlinie 2008/112/EG und

Verordnung (EG) Nr. 1336/2008.

Hinweis: Trotz der weltweit einheitlichen Zeichen und Piktogramme sind gelagerte

weitere Beispiele).

Weitere Beispiele für GHS-Zeichen finden Sie unter dieser Adresse:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html

Umfassende Informationen zum GHS sind auf der Website der UN-Wirtschaftskommission für Europa (United Nations Economic Commission for Europe = UNECE) unter folgender Adresse zusammengestellt:

http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.

Weitere einschlägige Informationen finden Sie auf der Europa-Website unter

https://echa.europa.eu/-/updated-interactive-guide-on-safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-available.

Die Kennzeichnungen können einen Code-Buchstaben enthalten, der Aufschluss über die Art des jeweiligen Risikos gibt:

| E | Explosionsgefährlich |

| O | Brandfördernd |

| F+ | Hoch entzündlich |

| F | Leicht entzündlich |

| R10 | Entzündlich |

| T+ | Sehr giftig |

| T | Giftig |

| Xn | Gesundheitsschädlich |

| C | Ätzend |

| Xi | Reizend |

| R42 und/oder R43 | Sensibilisierend |

| CarcCat(1) | Krebserzeugend |

| MutaCat(1) | Erbgutverändernd |

| ReprCat(1) | Fortpflanzungsgefährdend |

| N und/oder R52, R53 und R59 | Umweltgefährlich |

3.6 ADR

Das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR =

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) wurde unter der Schirmherrschaft der UN-Wirtschaftskommission für Europa geschlossen. Das Übereinkommen stammt aus dem Jahr 1957, wird aber regelmäßig aktualisiert. Die heute gültige Fassung wurde im Jahr 2019 vereinbart (

ECE/TRANS/215, Bd. I und II).

In diesem Übereinkommen werden die Bedingungen festgelegt, unter denen gefährliche Güter transportiert werden können.

- Anhang A beschreibt die betreffenden Waren, insbesondere die Verpackung und die Kennzeichnungen.

- In Anhang B werden die Konstruktionsweise, die Ausrüstung und die Verwendung von Fahrzeugen zur Beförderung gefährlicher Materialien behandelt.

Goods transported by road are divided into hazard classes:

- Klasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff

- Klasse 2: Gase

- Klasse 2.1: Entzündbare Gase (z. B. Butan oder Propan/Acetylen)

- Klasse 2.2: Nicht entzündliche und nicht giftige Gase, die zum Ersticken führen können (z. B. Stickstoff und CO2) oder Oxidationsmittel (z. B. Sauerstoff)

- Klasse 2.3: Giftige Gase (z. B. Chlor oder Phosgen)

- Klasse 3: Entzündbare flüssige Stoffe

- Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe

- Klasse 4.2: Selbstentzündliche Stoffe

- Klasse 4.3: Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

- Klasse 5.1: Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Klasse 5.2: Organische Peroxide

- Klasse 6.1: Giftige Stoffe

- Klasse 6.2: Ansteckungsgefährliche Stoffe

- Klasse 7: Radioaktive Stoffe

- Klasse 8: Ätzende Stoffe

- Klasse 9: Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände.

Jedem Eintrag in den einzelnen Klassen wurde eine vierstellige UN-Nummer zugewiesen. Die Gefahrenklassen eines Stoffs können gewöhnlich nicht aus der UN-Nummer abgeleitet werden, sondern müssen einer Tabelle entnommen werden. Eine Ausnahme von dieser Regel bilden nur Stoffe der Klasse 1, deren UN-Nummer immer mit einem „0“ beginnt.

Hinweis: Neben dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) bestehen noch weitere Übereinkommen über die Beförderung von Gütern auf Schienen und Binnenwasserstraßen:

- die Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail = RID), veröffentlicht als Anhang C des am 3. Juni 1999 in Wilna geschlossenen Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (Convention concerning International Carriage by Rail = COTIF) in der aktuellen Fassung und zuletzt im Jahr 2019 geändert;

- das am 26. Mai 2000 in Genf geschlossene Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways = ADN), und zuletzt im Jahr 2019 geändert.

Mit der EU-Richtlinie 2008/68 über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland wurden die Vorschriften des ADR, des RID und des ADN über die Beförderung im Binnenland sowie über den internationalen Verkehr übernommen.

Achtung: Die Gefahrenklassen nach Maßgabe des ADR entsprechen nicht unmittelbar den Gefahrenkategorien des GHS. In der Regel vermittelt die Klasse oder Kategorie nur einen Anhaltspunkt für die Art der jeweiligen Gefahr. Detailliertere Informationen zur genaueren Qualität einer Gefahr sowie zu den zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen sind den H-Sätzen und den S-Sätzen zu entnehmen.3.7 Sicherheitsdatenblatt (SDS)

Sämtlichen Waren, die als einer der oben beschriebenen Klassen zugehörig gekennzeichnet sind, muss ein Sicherheitsdatenblatt (SDS = Safety Data Sheet) beigefügt werden, das detaillierte Sicherheitsinformationen zum jeweiligen Erzeugnis enthält. Dem Sicherheitsdatenblatt sind unter anderem folgende Angaben zu entnehmen:

- Stoffbezeichnung,

- Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen,

- mögliche Gefahren,

- Erste-Hilfe-Maßnahmen,

- Maßnahmen zur Brandbekämpfung,

- Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung,

- Handhabung und Lagerung,

- Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen,

- physikalische und chemische Eigenschaften,

- Stabilität und Reaktivität,

- Angaben zur Toxikologie,

- Umweltinformationen,

- Hinweise zur Entsorgung,

- Angaben zum Transport,

- Vorschriften,

- sonstige Angaben.

Klicken Sie auf die folgende Verknüpfung, um ein Muster eines

Sicherheitsdatenblatts anzuzeigen.

In allen Sicherheitsdatenblättern kommen Standard-Gefahrenhinweise vor. Diese umfassen Gefahrensätze (H-Sätze = hazard-phrases) und Sicherheitssätze (P-Sätze = prevention phrases), die in alle Sprachen übersetzt wurden. Wird ein entsprechender Code angezeigt, so wird seine Bedeutung auf der ganzen Welt verstanden.

Hier gelangen Sie zur Liste der H- und P-Sätze.

Die H- und P-Sätze werden nach Maßgabe des von der UN-Wirtschaftskommission für Europa unterstützten GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals = Weltweit vereinheitlichten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) sowie gemäß Verordnung (EG) Nr 1272/2008 eingeführt.

Die Gefahrenhinweise sowie die Hinweise auf Beschränkungen und auf vorbeugende Maßnahmen auf dem Sicherheitsdatenblatt sind unter allen Umständen zu berücksichtigen.

Wenn Sie nicht mit absoluter Sicherheit feststellen können, dass die fraglichen Waren ungefährlich sind und wenn Ihnen kein SDS oder vergleichbare Informationen vorliegen und Zweifel bezüglich der chemischen Natur der Waren bestehen, müssen Sie ein Sachverständigengutachten einholen.

Siehe Kapitel Probenahme bei gefährlichen Gütern.

Möglicherweise wird Ihnen auch eine Internationale Sicherheitskarte für den Umgang mit Chemikalien (ICSC) vorgelegt. Diese Karte enthält ähnliche Angaben wie das Sicherheitsdatenblatt (SDS). Wenn kein Sicherheitsdatenblatt verfügbar ist, kann es eine annehmbare Alternative sein, die ICSC zu konsultieren. Grundsätzlich sollten Sie sich jedoch nach dem Sicherheitsdatenblatt erkundigen.

Hier finden Sie ein Muster einer ICSC.

Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte die einschlägigen Rechtsvorschriften und die Leitlinien Ihrer nationalen Behörde.