Archive:Statistiken über Mindestlöhne

- Datenauszug vom Januar 2016. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Aktualisierung des Artikels geplant: Mai 2017.

(in %)

Quelle: Eurostat (earn_mw_avgr2)

(in %)

Quelle: Eurostat, Verdienststrukturerhebung 2010 und Mindestlöhne; die Berechnung wurde eigens für diese Veröffentlichung vorgenommen; die Daten sind in der Online-Datenbank von Eurostat nicht verfügbar

In diesem Artikel wird aufgezeigt, dass hinsichtlich der Höhe der Mindestlöhne erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) bestehen; darüber hinaus werden Vergleiche zur Lage in den Kandidatenländern und den Vereinigten Staaten angestellt.

Die von Eurostat veröffentlichten Statistiken über Mindestlöhne beziehen sich auf die nationalen Mindestlöhne. Im Allgemeinen gilt der nationale Mindestlohn für alle Arbeitnehmer oder zumindest für die überwiegende Mehrzahl der abhängig Beschäftigten eines Landes. Die nationalen Mindestlöhne werden entweder gesetzlich festgelegt – oftmals nach Konsultationen der Sozialpartner – oder direkt in landesweit geltenden branchenübergreifenden Vereinbarungen.

Mindestlöhne werden grundsätzlich als monatliche Bruttolöhne ausgewiesen, d. h. vor Abzug der vom Arbeitnehmer zu entrichtenden Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge, wobei die Abzüge von Land zu Land unterschiedlich hoch sind.

Daten zu nationalen monatlichen Mindestlöhnen werden von Eurostat halbjährlich veröffentlicht. Sie stellen die Situation zum 1. Januar und zum 1. Juli des jeweiligen Jahres dar. Dies hat zur Folge, dass Änderungen der Mindestlöhne, die zwischen den beiden Zeitpunkten eingeführt werden, erst in der nachfolgenden halbjährlichen Veröffentlichung berücksichtigt werden.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Bandbreite der nationalen Mindestlöhne

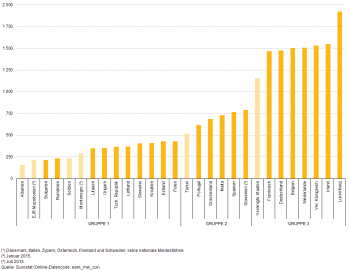

Im Januar 2016 reichte die Bandbreite der monatlichen Mindestlöhne in den EU-Mitgliedstaaten von 215 EUR bis 1923 EUR

Im Januar 2016 gab es in 22 der 28 EU-Mitgliedstaaten (mit Ausnahme von Dänemark, Italien, Zypern, Österreich, Finnland und Schweden) nationale Mindestlöhne. Zum 1. Januar 2016 waren die monatlichen Mindestlöhne sehr unterschiedlich, sie reichten von 215 EUR in Bulgarien bis hin zu 1923 EUR in Luxemburg. In den folgenden Kandidatenländern gab es ebenfalls nationale Mindestlöhne: in Albanien, Montenegro, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, in Serbien und in der Türkei.

Abbildung 1 zeigt die Höhe der monatlichen Bruttomindestlöhne in Euro im Januar 2016. Anhand der Höhe der Mindestlöhne sind drei Ländergruppen zu unterscheiden. In der ersten Gruppe werden die Länder mit einem monatlichen Mindestlohn unter 500 EUR zusammengefasst: Dazu gehören vier Kandidatenländer (Albanien, Montenegro, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien und Serbien) und zehn EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, Rumänien, Litauen, Ungarn, die Tschechische Republik, Lettland, die Slowakei, Kroatien, Estland und Polen).

Die zweite Gruppe umfasst fünf EU-Mitgliedstaaten (Portugal, Griechenland, Malta, Spanien und Slowenien) sowie die Türkei mit einer mittleren Höhe der Mindestlöhne, die für die Zwecke dieses Artikels mit 500 EUR bis 1000 EUR monatlich angesetzt wurde; tatsächlich lag der Mindestlohn in allen fünf Mitgliedstaaten unter 800 EUR pro Monat.

Die dritte und letzte Gruppe umfasst sieben EU-Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Irland und Luxemburg), in denen der monatliche Mindestlohn mindestens 1000 EUR betrug; in diese Gruppe fielen auch die Vereinigten Staaten.

Es ist darauf hinzuweisen, dass für die EU-Mitgliedstaaten außerhalb des Euro-Währungsgebiets, in denen es Mindestlöhne gibt (Bulgarien, die Tschechische Republik, Kroatien, Ungarn, Polen, Rumänien und das Vereinigte Königreich), sowie für Albanien, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Serbien, die Türkei und die Vereinigten Staaten die Höhe der Mindestlöhne in Euro und die entsprechende Rangfolge von den Wechselkursen beeinflusst werden.

Mindestlöhne ausgedrückt in Kaufkraftstandards

Die Kluft zwischen den Mindestlöhnen der einzelnen Länder ist deutlich geringer, wenn die Unterschiede im Preisniveau berücksichtigt werden

In Abbildung 2 werden die Bruttomindestlöhne unter Berücksichtigung der Unterschiede im Preisniveau verglichen, indem Kaufkraftstandards (KKS) für die Konsumausgaben der privaten Haushalte herangezogen werden. Erwartungsgemäß werden die Diskrepanzen zwischen den einzelnen Ländern durch die Bereinigung der Unterschiede im Preisniveau verringert. Die Länder der ersten Gruppe, die in Euro ausgedrückt relativ niedrige Mindestlöhne aufweisen, haben in der Regel ein niedrigeres Preisniveau und somit auch relativ höhere Mindestlöhne, wenn diese in Kaufkraftstandards (KKS) ausgedrückt werden. Auf der anderen Seite weisen Länder der dritten Gruppe mit relativ hohen Mindestlöhnen in Euro zumeist höhere Preisniveaus auf und ihre Mindestlöhne in KKS fallen gemeinhin relativ niedriger aus. Diese Bereinigung um Preisniveauunterschiede sorgt dafür, dass die deutlichen Diskrepanzen zwischen den drei anhand der Mindestlöhne in Euro gebildeten Ländergruppen zum Teil verringert werden. Während die Unterschiede zwischen den Mindestlöhnen der EU-Mitgliedstaaten in Euro ausgedrückt eine Größenordnung von 1:9 erreichen, belaufen sie sich in KKS ausgedrückt nur noch auf eine Größenordnung von 1:4. In den EU-Mitgliedstaaten lagen die monatlichen Mindestlöhne im Bereich von 445 KKS in Rumänien bis 1597 KKS in Luxemburg.

Die Umrechnung von Euro in KKS bewirkt nicht nur die Verringerung der Bandbreite zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Mindestlohn, sondern auch eine Veränderung der Rangfolge der Länder. Die größten Unterschiede zwischen den in Euro und in KKS ausgedrückten Mindestlöhnen waren in Ungarn, Deutschland, der Türkei, Irland, dem Vereinigten Königreich, Estland, Lettland, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal, Rumänien und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien festzustellen: Jedes dieser Länder änderte seine Rangposition um mindestens zwei Stufen. Griechenland, Litauen und Polen änderten die Position um eine Rangstufe. Die Analyse der Abbildungen 1 und 2 zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Länder nach der Umrechnung in KKS in derselben Ländergruppe verblieb. Diesbezügliche Ausnahmen bilden Montenegro (Daten für Juli 2015), Litauen, Ungarn, die Tschechische Republik, Lettland, die Slowakei, Kroatien, Estland und Polen, die alle von der ersten Gruppe (relativ niedrige Mindestlöhne) in die zweite Gruppe (mittlere Mindestlöhne) aufstiegen.

Mindestlohnniveaus im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten

Im Jahr 2014 bewegten sich die Bruttomindestlöhne der Beschäftigten in den Bereichen Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen (NACE Rev. 2 Abschnitte B bis S, d. h. ohne private Haushalte mit Hauspersonal sowie exterritoriale Organisationen und Körperschaften) zwischen 33 % und gut 50 % der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste (siehe Abbildung 3).

In Slowenien (51,3 %), Griechenland (50,1 %, 2011) und der Türkei (50,0 %, 2010) wurden im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten die höchsten Mindestlöhne festgestellt. Am unteren Ende dieser Skala rangierten die Vereinigten Staaten (Daten für 2013), die Tschechische Republik und Spanien, die Mindestlöhne unter 35 % der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste meldeten.

Anteil der Mindestlohnempfänger

Hinsichtlich der Anteile der Mindestlohnempfänger an den Beschäftigten insgesamt bestehen zuweilen beachtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Eine Schätzung der Höhe dieser Anteile kann anhand der Zusammenführung von Mikrodaten aus der jüngsten vierjährlichen Verdienststrukturerhebung (VSE) und der Daten über die zum damaligen Zeitpunkt (die letzte VSE fand im Oktober 2010 statt) gültigen Mindestlöhne vorgenommen werden (siehe Abbildung 4). Im Sinne einer besseren Vergleichbarkeit wurde die Schätzung auf vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer im Alter von mindestens 21 Jahren beschränkt, die in Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten außerhalb des Bereichs öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung (NACE Rev. 2, Abschnitt O) tätig sind. Darüber hinaus blieben bei der Berechnung der Monatsverdienste anhand der VSE 2010 etwaige Verdienste aus Überstunden und Schichtarbeit unberücksichtigt.

In acht der EU-Mitgliedstaaten mit einem Mindestlohn belief sich der Anteil der Beschäftigten mit einem Verdienst von weniger als 105 % des nationalen Mindestlohns auf mehr als 9,0 %: Slowenien (19,2 %), Litauen (13,7 %), Lettland (11,8 %), Luxemburg (10,2 %), Polen (9.9 %), Frankreich, Irland und Kroatien (jeweils 9,2 %). Spanien (0,2 %) hatte den geringsten Anteil der Beschäftigten mit einem Verdienst von weniger als 105 % des nationalen Mindestlohns zu verzeichnen, während dieser Anteil in den verbleibenden elf Mitgliedstaaten zwischen 2,0 % und 4,7 % lag.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Nationale monatliche Mindestlöhne

Die von Eurostat veröffentlichten Statistiken über Mindestlöhne beziehen sich auf die nationalen monatlichen Mindestlöhne. Sie stellen die Situation zum 1. Januar und zum 1. Juli des jeweiligen Jahres dar. Die nationalen Mindestlöhne werden auf Stunden-, Wochen- oder Monatsbasis festgelegt; dies geschieht entweder gesetzlich (durch den Staat) – oftmals nach Konsultation der Sozialpartner – oder direkt in landesweit geltenden branchenübergreifenden Vereinbarungen. Im Allgemeinen gilt der nationale Mindestlohn für alle Arbeitnehmer oder zumindest für die überwiegende Mehrzahl der abhängig Beschäftigten eines Landes. Gemeldet werden die Bruttolöhne. Ein vollständiger Datensatz mit länderspezifischen Informationen zu den nationalen Mindestlöhnen steht im Anhang unter Metadaten zur Verfügung.

Für die Länder, in denen die nationalen Mindestlöhne nicht als Bruttobeträge festgelegt werden, wird der Nettowert hochgerechnet, um die anfallenden Steuern zu berücksichtigen. Dies gilt für Montenegro und Serbien.

Für die Länder, in denen die nationalen Mindestlöhne nicht auf Monatsbasis (sondern beispielsweise auf Stunden- oder Wochenbasis) festgelegt werden, werden die entsprechenden Sätze anhand von Umrechnungsfaktoren, die von den Ländern übermittelt werden, in monatliche Mindestlöhne umgerechnet:

Deutschland: (Stundensatz x 40 Stunden x 52 Wochen) / 12 Monate;

Irland: (Stundensatz x 39 Stunden x 52 Wochen) / 12 Monate;

Frankreich: Daten von Januar 1999 bis Januar 2005: (Stundensatz x 39 Stunden x 52 Wochen) / 12 Monate; Daten ab Juli 2005: (Stundensatz x 35 Stunden x 52 Wochen) / 12 Monate;

Malta: (Wochensatz x 52 Wochen) / 12 Monate;

Vereinigtes Königreich: (Stundensatz x durchschnittliche Basis-Wochenstundenzahl für Vollzeitbeschäftigte aller Wirtschaftszweige x 52,18 Wochen) / 12 Monate;

Vereinigte Staaten: (Stundensatz x 40 Stunden x 52 Wochen) / 12 Monate.

In Serbien wird ein Nettomindeststundenlohn festgelegt. Die Umrechnung erfolgt anhand der folgenden Formel: (Nettostundensatz x 40 Stunden x 52,2 Wochen) / 12 Monate. Das Ergebnis wird anschließend anhand der geltenden Steuersätze zu einem Bruttolohn umgerechnet.

Ferner wird für Länder, in denen der Mindestlohn für mehr als 12 Monate im Jahr gezahlt wird (wie Griechenland, Spanien und Portugal, wo er für 14 Monate pro Jahr gezahlt wird), eine Bereinigung der Daten vorgenommen, um diese Zahlungen zu berücksichtigen.

Die Daten zu nationalen Mindestlöhnen werden Eurostat in der Landeswährung übermittelt. Für die Länder außerhalb des Euro-Währungsgebiets werden die in Landeswährung übermittelten Mindestlöhne anhand des monatlichen Wechselkurses vom Ende des vorherigen Monats in Euro umgerechnet (z. B. wurde für die Berechnung der Mindestlöhne in Euro zum 1. Januar 2016 der Wechselkurs vom Dezember 2015 herangezogen).

Um die Unterschiede in den Preisniveaus zwischen den Ländern auszugleichen, werden spezielle Umrechnungskurse, die Kaufkraftparitäten (KKP), verwendet. Anhand der KKP für Konsumausgaben der privaten Haushalte in den einzelnen Ländern werden die in Euro oder in Landeswährung ausgedrückten monatlichen Mindestlöhne in eine künstliche gemeinsame Währungseinheit, den Kaufkraftstandard (KKS), umgerechnet. Sind die KKP für den letzten Bezugszeitraum noch nicht verfügbar, werden die KKP des Vorjahres herangezogen und die Serien aktualisiert, sobald die jüngsten KKP vorliegen.

In den Statistiken über Mindestlöhne nicht erfasste Länder

In Dänemark, Italien, Zypern, Österreich, Finnland und Schweden sowie in den EFTA-Staaten Island, Norwegen und Schweiz gab es zum 1. Januar 2016 keine nationalen Mindestlöhne. In Zypern legt die Regierung für bestimmte Berufe Mindestlöhne fest. In Dänemark, Italien, Österreich, Finnland und Schweden sowie in Island, Norwegen und der Schweiz werden in bestimmten Branchen Mindestlöhne im Rahmen von Tarifverträgen festgelegt.

Durchschnittliche Monatsverdienste

Die Daten über die Bruttomonatsverdienste umfassen die vom Arbeitgeber gezahlten Geldleistungen vor Abzug der Steuern und der vom Arbeitgeber einbehaltenen Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und beschränken sich auf den mit jedem Arbeitsentgelt gezahlten Bruttoverdienst. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Abschnitte B bis S der NACE Rev. 2 (Industrie, Baugewerbe und Dienstleistungen, d. h. ohne private Haushalte mit Hauspersonal sowie exterritoriale Organisationen und Körperschaften) sowie auf Vollzeitbeschäftigte von Unternehmen aller Größenklassen. Eine länderspezifische Aufschlüsselung der nationalen Mindestlöhne als Anteil der durchschnittlichen Monatsverdienste nach Wirtschaftszweig ist im Anhang unter Metadaten zu finden.

Kontext

In einigen der Gründungsmitgliedstaaten der EU ist es seit langem Tradition, für Niedriglohnempfänger einen nationalen Mindestlohn sicherzustellen. Hingegen hat eine Reihe von Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, Irland, das Vereinigte Königreich sowie viele der Länder, die der EU im Jahr 2004 oder später beigetreten sind, erst unlängst gesetzliche Vorschriften zum Mindestlohn erlassen, während es in sechs der 28 EU-Mitgliedstaaten zum 1. Januar 2016 keine nationalen Mindestlöhne gab.

In den meisten europäischen Ländern waren die letzten Jahre von relativ geringen Lohnsteigerungen geprägt (Lohnzurückhaltung), und viele Arbeitnehmervertretungen beklagten einen Rückgang der Kaufkraft und ein Absinken des allgemeinen Lebensstandards. Einige Politiker, Arbeitnehmervertreter, Interessengruppen und Kommentatoren befürworten die Idee eines „europäischen Mindestlohnes“ oder nationaler Mindestlöhne in allen EU-Mitgliedstaaten.

Die nationalen Mindestlöhne werden nicht unbedingt jedes Jahr angepasst und nicht immer hat ihre Anpassung eine Anhebung des Mindestlohns zur Folge – so führten in Griechenland die von der Regierung ergriffenen Sparmaßnahmen im Jahr 2012 zu einem Absinken der Mindestlöhne. Damals wurde der nationale Tarifvertrag in Griechenland ausgesetzt, und derzeit wird der nationale Mindestlohn von der Regierung festgelegt.

Siehe auch

- Arbeitsmärkte auf regionaler Ebene

- Earnings statistics (auf Englisch)

- Gender pay gap statistics (auf Englisch)

- Labour market and Labour force survey (LFS) statistics (auf Englisch)

- Löhne und Arbeitskosten

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Labour market statistics — Pocketbook, Ausgabe 2011 (auf Englisch)

- European Social Statistics — Europäische Sozialstatistik, Ausgabe 2013 (auf Englisch)

Haupttabellen

- Verdienste, siehe:

- Mindestlöhne (tps00155)

Datenbank

- Verdienste, siehe:

- Mindestlöhne (earn_minw)

- Monatliche Mindestlöhne – halbjährliche Daten (earn_mw_cur)

- Monatlicher Mindestlohn als Anteil der durchschnittlichen Monatsverdienste (%) — NACE Rev. 2 (ab 2008) (earn_mw_avgr2)

- Monatlicher Mindestlohn als Anteil der durchschnittlichen Monatsverdienste (%) — NACE Rev. 1.1 (1999-2009) (earn_mw_avgr1)

- Mindestlöhne (earn_minw)

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Minimum wages (ESMS metadata file — earn_minw_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Abbildungen (MS Excel)

Weblinks

- Eurofound — Europäische Beobachtungsstelle für Arbeitsbeziehungen (EIRO)

- Internationale Arbeitsorganisation (auf Englisch)