Statistiken über die Einkommensverteilung

Daten von September 2011. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank.

In diesem Artikel werden aktuelle Statistiken über die monetäre Armut und Einkommensungleichheiten in der Europäischen Union (EU) analysiert. Günstige Lebensbedingungen hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, die sich in zwei große Gruppen – einkommensbezogene und einkommensunabhängige Faktoren – einteilen lassen. Die Einkommensverteilung innerhalb eines Landes stellt die Ungleichheiten bildhaft dar: Während diese Ungleichheiten einerseits Anreize schaffen können, die eigene Situation durch persönlichen Einsatz, Innovation oder den Erwerb neuer Kompetenzen zu verbessern, werden sie andererseits häufig als Ursache für Kriminalität, Armut und soziale Ausgrenzung angesehen.

- Quelle: Eurostat (ilc_li01) and (ilc_li02)

(in %) - Quelle: Eurostat (ilc_li02)

(in %) - Quelle: Eurostat (ilc_li04)

-(in %) - Quelle: Eurostat (ilc_li02) und (ilc_li10)

(in%) - Quelle: Eurostat (ilc_li11)

Wichtigste statistische Ergebnisse

Armutsgefährdungsquote and Armutsgefährdungsschwelle

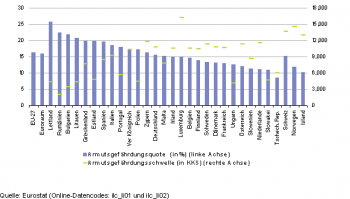

Im Jahr 2009 wurden 16,3 % der Bevölkerung der EU-27 als armutsgefährdet eingestuft (siehe Abbildung 1). Hinter dieser Zahl, die als gewichteter Durchschnitt der Ergebnisse der einzelnen Mitgliedstaaten berechnet wird, verbergen sich erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. In vier Mitgliedstaaten - Lettland (25,7 %), Rumänien (22,4 %), Bulgarien (21,8 %) und Litauen (20,6 %) gilt mehr als ein Fünftel der Bevölkerung als armutsgefährdet. Zu den Ländern mit den geringsten Armutsgefährdungsquoten zählten die Tschechische Republik (8,6 %), die Slowakei (11,0 %), die Niederlande (11,1 %) und Slowenien (11,3 %); in Island (10,2 %) und Norwegen (11,7 %) war der Anteil der von Armut bedrohten Bevölkerung ebenfalls relativ gering.

Die Armutsgefährdungsschwelle (siehe auch Abbildung 1) ist auf 60 % des nationalen medianen verfügbaren Äquivalenzeinkommens festgesetzt. Um den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den einzelnen Ländern Rechnung zu tragen, wird dieser Wert häufig in Kaufkraftstandards (KKS) ausgedrückt. Dieser Wert schwankte 2009 in den einzelnen Mitgliedstaaten beträchtlich – zwischen 2 066 KKS in Rumänien und 3 452 KKS in Bulgarien bis zu Werten zwischen 11 000 und 12 000 KKS in vier Mitgliedstaaten (Schweden, Österreich, die Niederlande und Zypern), wobei auf Luxemburg ein Spitzenwert von 16 226 KKS entfiel; die Armutgefährdungsschwelle war auch in Island, Norwegen und in der Schweiz (jeweils über 12 000 KKS) relativ hoch.

In der Regel bleibt die Armutsgefährdungsquote (nach Sozialtransfers) von Jahr zu Jahr konstant (siehe Tabelle 1). Die geringfügigen Ausnahmen von dieser Regel bildeten von 2008 auf 2009 Luxemburg (mit einem Anstieg um 1,5 Prozentpunkte von 13,4 % im Jahr 2008 auf 14,9 % im Jahr 2009) und das Vereinigte Königreich (mit einem Rückgang von 1,5 Prozentpunkten von 18,7 % im Jahr 2008 auf 17,2 % im Jahr 2009).

Unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft sind in unterschiedlichem Maße von monetärer Armut bedroht. Zwar bestand 2009 zwischen Männern und Frauen in der EU 27 bei der Armutsgefährdungsquote (nach Sozialtransfers) nur eine relativ geringe Differenz (15,4 % gegenüber 17,1 %), doch traten bei der Einteilung der Bevölkerung nach dem Erwerbsstatus erhebliche Unterschiede zutage (siehe Tabelle 2). Arbeitslose sind besonders stark armutsgefährdet: In der EU-27 waren 2009 beinahe die Hälfte (45,3 %) der Arbeitslosen von Armut bedroht. Die höchsten Quoten verzeichneten Deutschland (62,0 %), Lettland (56,7 %) und Estland (55,1 %). Vier weitere Mitgliedstaaten gaben hingegen an, über die Hälfte der Arbeitslosen seien armutsgefährdet. Rund ein Sechstel (15,4 %) der Rentner in der EU 27 waren 2009 armutsgefährdet, wobei die Armutsgefährdungsquoten in dieser Bevölkerungsgruppe in Lettland, Zypern, Estland und Bulgarien mit über einem Drittel aller Rentner viel höher ausfielen. Unter den Erwerbstätigen war die Armutsgefährdungsquote deutlich geringer (8,4 % in der EU 27), allerdings wiesen Rumänien (17,6 %) und Griechenland (13,8 %) relativ hohe Quoten auf.

Als Mittel zur Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung können Sozialschutzmaßnahmen eingesetzt werden, beispielsweise durch die Verteilung von Sozialleistungen. Eine Möglichkeit, den Erfolg von Sozialschutzmaßnahmen zu bewerten, bietet der Vergleich der Indikatoren für die Armutsgefährdung vor und nach Sozialtransfers (siehe Abbildung 2). Im Jahr 2009 konnte durch die Sozialtransfers die Armutsgefährdungsquote der Bevölkerung der EU-27 von 25,1 % vor Sozialtransfers auf 16,3 % nach Sozialtransfers verringert werden; dies bedeutet, dass die Einkommen von 35 % der Bevölkerung über die Armutsgefährdungsschwelle angehoben werden konnten. Relativ gesehen entfalteten die Sozialleistungen in Griechenland, Lettland, Bulgarien, Spanien und Italien die geringste Wirkung. Im Gegensatz hierzu konnte in Irland, Dänemark, Ungarn, der Tschechischen Republik, Österreich und Schweden jeweils mindestens die Hälfte der armutsgefährdeten Bevölkerungen durch Sozialtransfers aus der Armut geholt werden; dies war auch in Norwegen der Fall.

Ungleiche Einkommen

Die Regierungen, die politischen Entscheidungsträger und die Gesellschaft als Ganzes können Armut und soziale Ausgrenzung nur dann wirksam bekämpfen, wenn auch die wirtschaftlichen und sozialen Unterschiede innerhalb der Gesellschaft analysiert werden. Besonders wichtig für die Schätzung der relativen Armut sind Daten über die wirtschaftliche Ungleichheit, denn die Verteilung der ökonomischen Ressourcen kann in direktem Zusammenhang mit Ausmaß und Tiefe der Armut stehen (siehe Abbildung 3). Innerhalb der Bevölkerung der EU 27 bestanden 2009 ganz erhebliche Ungleichheiten bei der Verteilung der Einkommen: Die Einkommen der 20 % der Bevölkerung mit dem höchsten verfügbaren Äquivalenzeinkommen waren 4,9 mal so hoch wie die der 20 % der Bevölkerung mit dem niedrigsten verfügbaren Äquivalenzeinkommen. Bei dieser Verhältniszahl bestanden zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede – sie lag zwischen 3,2 in Slowenien, 3,5 in der Tschechischen Republik und in Ungarn, 5,8 in Griechenland, 5,9 in Bulgarien, 6,0 in Spanien und Portugal, 6,3 in Litauen, 6,7 in Rumänien, und erreichte einen Spitzenwert von 7,3 in Lettland.

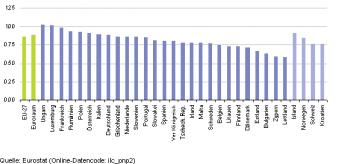

Die Ungleichheiten, die von vielen verschiedenen Gruppen der Gesellschaft wahrgenommen werden, sind auch für die Politik von Interesse. Dabei erfährt vor allem die Gruppe der älteren Menschen besondere Aufmerksamkeit, was zum Teil darauf zurückzuführen sein dürfte, dass ein wachsender Anteil der EU Bevölkerung über 65 Jahre alt ist. Die Rentensysteme können bei der Bekämpfung der Armut älterer Menschen eine wichtige Rolle übernehmen. Daher ist es aufschlussreich, die Einkommen älterer Menschen mit denen der übrigen Bevölkerung zu vergleichen. In der gesamten EU 27 betrug das Medianeinkommen der Einwohner ab 65 Jahre im Jahr 2009 rund 86 % des Medianeinkommens der Bevölkerung unter 65 Jahre (siehe Abbildung 4). Ungarn und Luxemburg waren die einzigen Mitgliedstaaten, in denen das Einkommen älterer Menschen die gleiche Höhe erreichte wie das der unter 65 Jährigen. In Frankreich, Rumänien, Polen und Österreich lag das Medianeinkommen der älteren Menschen bei über 90 % des Einkommens, das für die Bevölkerung unter 65 Jahren verzeichnet wurde; dies war ebenfalls der Fall in Island. Hingegen belief sich das Medianeinkommen der älteren Bevölkerung in Lettland und Zypern auf weniger als 60 % des Einkommens der Einwohner unter 65, in Estland und Bulgarien lagen diese Anteile zwischen 60 % und 70 %. Diese relativ niedrigen Anteile dürften hauptsächlich die jeweiligen Rentenansprüche widerspiegeln.

Der Grad der Armut, mithilfe dessen sich quantifizieren lässt, wie arm die Armen sind, kann anhand des relativen Medianwerts der Armutsgefährdungslücke bestimmt werden. Das Medianeinkommen der armutsgefährdeten Bevölkerung in der EU 27 lag 2009 um durchschnittlich 22,4 % unter der Armutsgefährdungsschwelle von 60 %. Unter den in Abbildung 5 aufgeführten Ländern wiesen Rumänien (32,0 %), Lettland (28,9 %), Spanien (27,7 %) und Bulgarien (27,4 %) die größte Armutsgefährdungslücke auf nationaler Ebene auf; relativ groß war die Lücke aber auch in Griechenland (24,1 %) und Portugal (23,6 %). Unter den Mitgliedstaaten wiesen Finnland (15,1 %), gefolgt von Irland und Malta (beide 16,2 %), Ungarn (16,3 %) und den Niederlanden (16,5 %) die geringste Armutsgefährdungslücke auf; auch in Island (16,4 %) fiel die Armutsgefährdungslücke relativ gering aus.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Die EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU SILC) wurde 2003 auf der Grundlage einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Eurostat, sechs EU Mitgliedstaaten (Österreich, Belgien, Dänemark, Griechenland, Irland und Luxemburg) und Norwegen erstmals durchgeführt. 2004 wurde dann die offizielle Erhebung in 15 Ländern aufgenommen; 2005 wurde die EU SILC auf alle damals 25 Mitgliedstaaten der (EU-25 sowie Island und Norwegen ausgeweitet. Bulgarien führte die EU SILC 2006 ein, Rumänien, die Schweiz und die Türkei schlossen sich 2007 der Erhebung an. Grundlage der Daten für Kroatien ist eine andere Datenquelle, nämlich die Erhebung über die Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte (HBS).

Die EU-SILC umfasst sowohl eine Querschnitt- als auch eine Längsschnittdimension. Länderübergreifende Vergleiche der Lebensbedingungen basieren häufig auf dem BIP) pro Kopf, doch sagen diese Zahlen nur wenig über die Einkommensverteilung innerhalb eines Landes aus. In diesem Artikel werden daher Indikatoren vorgestellt, mit denen die Verteilung der Einkommen und der relativen Armut gemessen wird.

Das verfügbare Haushaltseinkommen ist die Summe der gesamten monetären Einkommen aller Haushaltsmitglieder aus allen Quellen (einschließlich Einkünften aus Erwerbstätigkeit, Anlagen und Sozialleistungen), wobei Einkommen auf Haushaltsebene hinzugerechnet, Steuern und Sozialbeiträge hingegen abgezogen werden. Um den unterschiedlichen Haushaltsgrößen und –zusammensetzungen Rechnung zu tragen, wird der Gesamtbetrag anhand einer Standard(äquivalenz)skala durch die Zahl der „Erwachsenenäquivalente“ dividiert. Bei dieser „modifizierten OECD-Äquivalenzskala“ werden der erste im Haushalt lebende Erwachsene mit 1,0, alle weiteren Haushaltsmitglieder im Alter von 14 Jahren und darüber mit 0,5 sowie Haushaltsmitglieder unter 14 Jahren mit 0,3 gewichtet. Das Ergebnis, das sogenannte verfügbare Äquivalenzeinkommen, wird den einzelnen Haushaltsmitgliedern zugeordnet. Für die Erstellung der Armutsindikatoren wird das verfügbare Äquivalenzeinkommen berechnet, indem das gesamte verfügbare Einkommen jedes Haushalts durch die Äquivalenzgröße des Haushalts dividiert wird. Folglich ergibt sich für jede in dem Haushalt lebende Person dasselbe Äquivalenzeinkommen.

Der Einkommensbezugszeitraum ist ein festgelegter Zeitraum von zwölf Monaten (z. B. das vorhergehende Kalender- oder Steuerjahr); dies gilt für alle Länder außer dem Vereinigten Königreich, bei dem der Einkommensbezugszeitraum das laufende Jahr ist, und Irland, wo die Erhebung fortlaufend durchgeführt und die Einkommensdaten für die vorangegangenen zwölf Monate erhoben werden.

Die Armutsgefährdungsquote ist definiert als der Anteil der Personen mit einem verfügbaren Äquivalenzeinkommen unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle (ausgedrückt in Kaufkraftstandards (KKS), die bei 60 % des nationalen verfügbaren Medianäquivalenzeinkommens liegt. Die Armutsgefährdungsquote kann vor oder nach Sozialtransfers angeführt werden, wobei die Differenz zwischen beiden Werten den hypothetischen Einfluss der nationalen Sozialtransfers auf die Verringerung der Armutsgefährdung angibt. Alters- und Hinterbliebenenrenten gelten als Einkommen vor Transfers und nicht als Sozialtransfers. Zu diesem Indikator sind verschiedene Untergliederungen verfügbar, beispielsweise nach Alter, Geschlecht, Erwerbsstatus, Haushaltstyp und Bildungsgrad. Hierbei ist zu beachten, dass mit diesem Indikator nicht der Wohlstand gemessen wird, sondern dass er vielmehr eine Maßzahl für ein aktuell geringes Einkommen (im Vergleich zu den übrigen Einwohnern desselben Landes) ist, das nicht zwangsläufig auf einen geringen Lebensstandard schließen lässt. Das Aggregat für die EU-27 ist ein nach der Bevölkerungszahl gewichteter Durchschnittswert der einzelstaatlichen Daten. Entsprechend den Beschlüssen des Europäischen Rates wird die Armutsgefährdungsquote im Verhältnis zur Situation in den einzelnen Ländern gemessen und nicht anhand eines einheitlichen Schwellenwertes, der für alle Länder gilt.

Kontext

Auf der Tagung des Europäischen Rates von Laeken im Dezember 2001 sprachen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs für einen ersten Satz einheitlicher statistischer Indikatoren für soziale Ausgrenzung und Armut aus, der von der Untergruppe „Indikatoren“ des Ausschusses für Sozialschutz (SPC) kontinuierlich weiter verfeinert wird. Diese Indikatoren sind ein wesentlicher Bestandteil der offenen Methode der Koordinierung, mit der die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung überwacht werden.

Die EU SILC wurde eingeführt, um Daten für die Erstellung dieser Indikatoren bereitzustellen. Die entsprechend den Vorgaben der Verordnung 1177/2003 organisierte EU SILC dient heute als Bezugsquelle für statistische Daten über Einkommen und Lebensbedingungen und insbesondere für Indikatoren für soziale Ausgrenzung. Im Zusammenhang mit der [http://ec.europa.eu/europe2020/index_de.htm Strategie Europa 2020 vereinbarte der Europäische Rat im Juni 2010 ein Leitziel für die soziale Eingliederung, nämlich die Verringerung der Anzahl der von sozialer Ausgrenzung bedrohten bzw. armutsgefährdeten Personen in der EU um mindestens 20 Millionen Personen bis 2020. Die EU SILC bildet die Datenquelle zur Messung der Fortschritte in Richtung auf dieses Ziel, mit Hilfe der Unterindikatoren „Armutsgefährdungsquote“, „Quote der erheblichen materiellen Entbehrung“ und „In Haushalten mit niedriger Erwerbsintensität lebende Personen“.

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- 17 % of EU citizens were at-risk-of-poverty in 2008 - Statistics in focus 9/2010 (auf Englisch)

- 51 million young EU adults lived with their parent(s) in 2008 - Statistics in focus 50/2010 (auf Englisch)

- Combating poverty and social exlusion. A statistical portrait of the European Union 2010 (auf Englisch)

- Das Leben von Frauen und Männern in Europa: Ein statistisches Porträt (auf English, Französisch und Deutsch)

- Income and living conditions in Europe (auf Englisch)

- Living conditions in Europe (auf Englisch)

- Over-indebtedness of European households in 2008 - Statistics in focus 61/2010 (auf Englisch)

- The Social Situation in the European Union 2009 (auf Englisch)

Haupttabellen

Datenbank

- Income distribution and monetary poverty (ilc_ip)

- Monetary poverty (ilc_li)

- Monetary poverty for elderly people (ilc_pn)

- Distribution of income (ilc_di)

Spezieller Bereich

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Methodik / Metadaten

- Income and living conditions (ESMS metadata file - ilc_esms) (auf Englisch)

- Comparative EU Statistics on Income and Living Conditions: Issues and Challenges (Proceedings of the International Conference on EU Comparative Statistics on Income and Living Conditions, Helsinki, 6-8 November 2006) (auf Englisch)

- What can be learned from deprivation indicators in Europe? (auf Englisch)

Weitere Informationen

- Verordnung 1177/2003 vom 16. Juni 2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)

- Verordnung 1553/2005 vom 7. September 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1177/2003 für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC)

- Verordnung 1791/2006 vom 20. November 2006 zur Anpassung einiger Verordnungen, Beschlüsse und Entscheidungen in den Bereichen... Statistik... anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens

Weblinks

- EU Employment and Social Situation Quarterly Review - December 2011 (auf Englisch)

- OECD - Better Life Initiative: Measuring Well-being and Progress (auf Englisch)

- OECD - StatExtracts - Income distribution - Inequality: Income distribution - Inequality - Country tables (auf Englisch)