Archive:Wasserstatistik

- Datenauszug vom August 2017. Neueste Daten: Weitere Informationen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank. Die deutsche Sprachversion dieses Artikels wird im September 2019 archiviert sobald die Aktualisierung der englischen Sprachversion erfolgt ist.

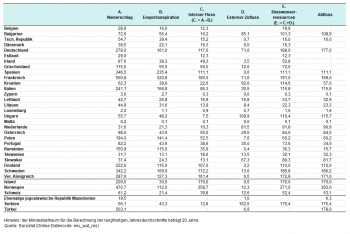

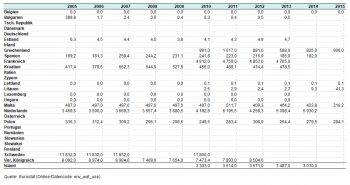

(in Mrd. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_res)

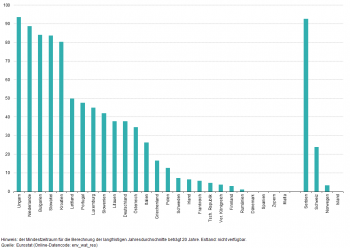

(in %)

Quelle: Eurostat (env_wat_res)

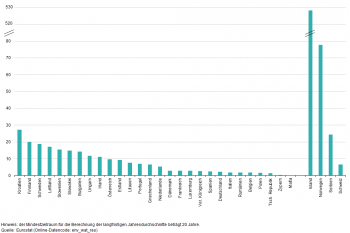

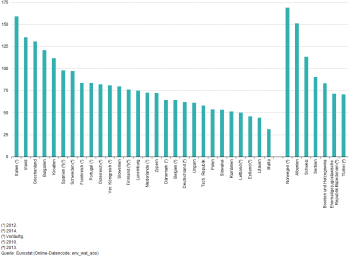

(in Tsd. m³ pro Einwohner)

Quelle: Eurostat (env_wat_res)

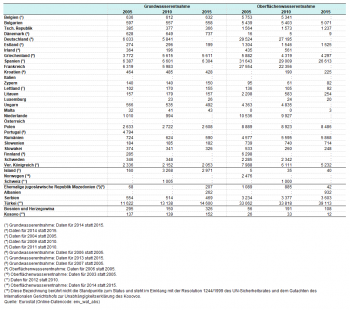

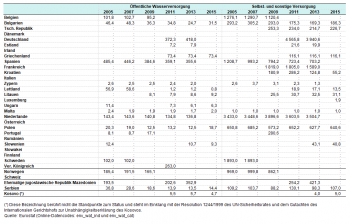

(in Mio. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_abs)

(in Mio. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_use)

(in m³ je Einwohner)

Quelle: Eurostat (env_wat_abs)

(in Mio. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_abs)

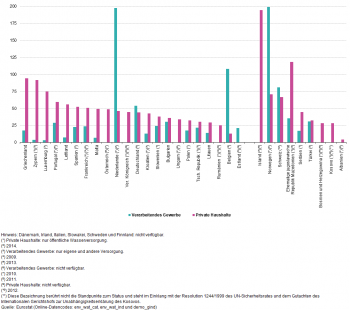

(in m³ je Einwohner)

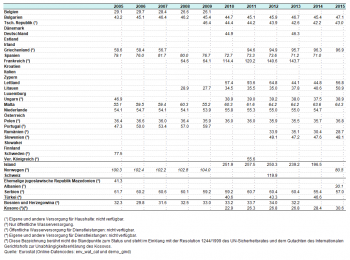

Quelle: Eurostat (env_wat_cat), (env_wat_ind) und (demo_gind)

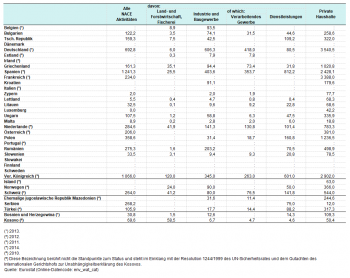

(in Mio. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_cat)

(in m³ je Einwohner)

Quelle: Eurostat (env_wat_cat) und (demo_gind)

(in Mio. m³)

Quelle: Eurostat (env_wat_ind) und (env_wat_cat)

(in %)

Quelle: Eurostat (env_ww_con)

(in %)

Quelle: Eurostat (env_ww_con)

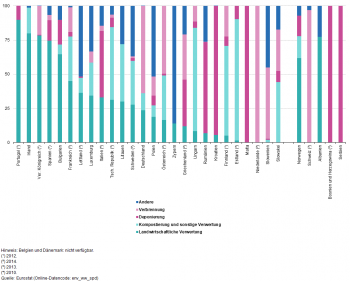

(in % der Gesamtmasse)

Quelle: Eurostat (env_ww_spd)

Wasser ist lebensnotwendig und zudem eine unentbehrliche Ressource für die Wirtschaft. Gleichzeitig spielt es eine entscheidende Rolle für den Zyklus der Klimaregulierung. Daher gehören die Bewirtschaftung und der Schutz der Wasserressourcen, der Süß- und Salzwasserökosysteme und des Wassers, das wir trinken und in dem wir baden, zu den Eckpfeilern des Umweltschutzes. Aus diesem Grund konzentrierte sich die Wasserpolitik der EU in den letzten 30 Jahren auf den Schutz der Wasserressourcen. Zuletzt wurde die Wasserpolitik in einer Mitteilung mit dem Titel „Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ (COM(2012) 673 final) dargestellt. Damit soll gewährleistet werden, dass qualitativ hochwertiges Wasser in ausreichender Menge für alle berechtigten Verwendungszwecke zur Verfügung steht.

In diesem Artikel wird die Wasserstatistik der Europäischen Union (EU) vorgestellt. Sie basiert auf Daten zu Süßwasserressourcen, zur Wasserentnahme, zum Wasserverbrauch und zur Behandlung und Entsorgung von Abwasser.

Wichtigste statistische Ergebnisse

Die Ressource Wasser

Wasserressourcen sind die in einem Gebiet zur Verfügung stehenden Wassermengen. Dazu zählen Oberflächenwasser (Buchten, Seen, Flüsse und Bäche) und Grundwasser. Erneuerbare Wasserressourcen sind die Summe aus internem Zufluss (auf Englisch), d. h. der Niederschlagsmenge abzüglich Evapotranspiration (auf Englisch), und externem Zufluss. Die in einem Land zur Verfügung stehende Süßwassermenge ergibt sich aus Klimabedingungen, Geomorphologie, Bodennutzung und grenzüberschreitend einfließendem Wasser (externer Zufluss). Daher bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern. Über die größten Süßwasserressourcen verfügten das Vereinigte Königreich, Schweden, Frankreich und Deutschland mit langjährigen Durchschnittsmengen zwischen 172,9 und 191,0 Mrd. m³ (siehe Tabelle 1). Unter den EFTA-Staaten und den Kandidatenländern verzeichnete Norwegen noch weitaus höhere Mengen im langjährigen Mittel (371,0 Mrd. m³).

In einigen Ländern speisen sich die Süßwasserressourcen zu einem großen Teil aus externen Zuflüssen (siehe Abbildung 1). Ungarn und die Niederlande waren am stärksten von grenzüberschreitenden Wasserressourcen abhängig. In diesen Ländern machte der externe Zufluss 93,5 % bzw. 88,8 % der gesamten Süßwasserressourcen aus, und auch in Serbien war dieser Anteil mit 92,7 % sehr hoch. In absoluten Zahlen (einfließende Wassermengen) verzeichneten von allen EU-Mitgliedstaaten Ungarn (108,9 Mrd. m³), Kroatien (92,0 Mrd. m³) und Bulgarien (85,1 Mrd. m³) die höchsten externen Zuflüsse (siehe Tabelle 1). In Serbien war das einfließende Volumen sogar noch höher (162,6 Mrd. m³).

Die Süßwasserressourcen je Einwohner (siehe Abbildung 2) sind ein wichtiger Indikator für die Nachhaltigkeit der Wasserressourcen. Von allen EU-Mitgliedstaaten verfügte Kroatien (mit einem langfristigen Durchschnittswert von 27 330 m³ je Einwohner) über die größten Süßwasserressourcen. Es folgten Finnland und Schweden mit rund 20 000 m³ je Einwohner. Relativ gering mit weniger als 3000 m³ je Einwohner waren die Süßwasserressourcen dagegen in den sechs bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten (Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Spanien, Deutschland, Italien und Polen) sowie in Dänemark, Luxemburg, Rumänien, Belgien, der Tschechischen Republik, Zypern und Malta. Dem „World water development report“ (auf Englisch) der Vereinten Nationen zufolge befindet sich ein Land im „Wasserstress“, wenn seine jährlichen Wasserressourcen unter 1700 m³ pro Einwohner sinken. Unter den EU-Mitgliedstaaten galt dies für Polen, die Tschechische Republik, Zypern und Malta (wo mit 220 m³ je Einwohner die geringsten Wasserressourcen verzeichnet wurden).

In den EU-Mitgliedstaaten wird Süßwasser in ganz unterschiedlichen Mengen entnommen. Das hängt mit der Größe der Länder und der Verfügbarkeit der Ressourcen, aber auch mit der Entnahmepraxis, dem Klima sowie der Industrie- und Agrarstruktur des jeweiligen Landes zusammen. 2015 reichte die Spanne der Süßwasserentnahmemengen von 46 Mio. m³ in Luxemburg bis 32,6 Mrd. m³ in Spanien (Daten von 2014). Zwischen 2005 und 2015 (der jeweilige Referenzzeitraum der einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist Tabelle 2 zu entnehmen) stieg die Süßwasserentnahme am schnellsten in Malta (+40 %). Am stärksten zurückgegangen sind die Entnahmemengen dagegen in der Slowakei (-37 %) und in Litauen (-83 %).

Auch bei der Entnahme von Grundflächenwasser und Oberflächenwasser bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten (siehe Tabelle 2). In Finnland (Daten von 2006) wurde etwa 24-mal mehr Oberflächen- als Grundwasser entnommen, während in den Niederlanden (Daten von 2012), in Rumänien und Bulgarien das Verhältnis von Oberflächen- zu Grundwasserentnahme etwa 10:1 betrug. Dagegen wurde in Dänemark (Daten von 2014) und Malta mindestens 15-mal mehr Grundwasser als Oberflächenwasser entnommen.

Frankreich (Daten von 2010), Deutschland (Daten von 2010) und Spanien (Daten von 2014) meldeten die höchsten Grundwasserentnahmen mit 6,0 Mrd. m³, 5,8 Mrd. m³ bzw. 6,3 Mrd. m³. In den zehn Jahren von 2005 bis 2015 (genauere Angaben zu den verfügbaren Daten für die einzelnen Länder sind Tabelle 2 zu entnehmen) hat sich die Grundwasserentnahme durchweg verringert. Ausnahmen bildeten insbesondere Lettland, Griechenland und Malta (mit einem Anstieg der Entnahmemengen von 53 %, 49 % bzw. 32 %) und in geringerem Umfang auch Dänemark (Anstieg von 17 %). Den stärksten Rückgang der Grundwasserentnahme verzeichneten Estland (-27 %) und Ungarn (-17 %).

Die höchste Entnahme von Oberflächenwasser in den EU-Mitgliedstaaten verzeichneten Frankreich (24,4 Mrd. m³, Daten von 2012), Deutschland (27,2 Mrd. m³, Daten von 2010) und Spanien (26,6 Mrd. m³, Daten von 2014). Zwischen 2005 und 2015 (genauere Angaben zu den verfügbaren Daten für die einzelnen Länder sind Tabelle 2 zu entnehmen) stieg die Entnahme von Oberflächenwasser in Rumänien erheblich an (+28 %). Den stärksten Rückgang der Entnahme von Oberflächenwasser verzeichneten Litauen (-89 %), die Slowakei (-53 %) und Dänemark (-44 %). Aber auch in Lettland, Griechenland, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Königreich verringerten sich die Entnahmemengen um mindestens 20 %.

Auch Salz- und Brackwasser (d. h. Meerwasser und Wasser aus Übergangsgewässern wie Bracksümpfen, Lagunen und Mündungsgebieten) wird in einigen Mitgliedstaaten entnommen (siehe Tabelle 3). Schweden (11,8 Mrd. m³, Daten von 2010), das Vereinigte Königreich (8,5 Mrd. m³, Daten von 2012), die Niederlande (5,9 Mrd. m³, Daten von 2014) und Frankreich (4,7 Mrd. m³, Daten von 2013) verzeichneten die höchsten Entnahmemengen von Salz- und Brackwasser.

Bei der Süßwasserentnahme durch die öffentlichen Wasserversorger verzeichnete Italien 2015 mit 159,1 m³ je Einwohner (Daten von 2012) den höchsten und Malta mit 31,3 m³ je Einwohner den niedrigsten Wert der EU-Mitgliedstaaten (siehe Abbildung 3). In der Süßwasserentnahme durch die öffentlichen Versorgungseinrichtungen spiegeln sich teilweise die spezifischen Bedingungen der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten wider. So war beispielsweise in Irland (135,5 m³ je Einwohner) die öffentliche Wasserversorgung für viele Haushalte noch immer kostenlos, während das öffentliche Netz in Bulgarien (120,7 m³ je Einwohner) besonders hohe Verluste aufwies. Auch einige Nichtmitgliedstaaten verzeichneten hohe Entnahmemengen, insbesondere Norwegen mit 169 m³ je Einwohner (Daten von 2014).

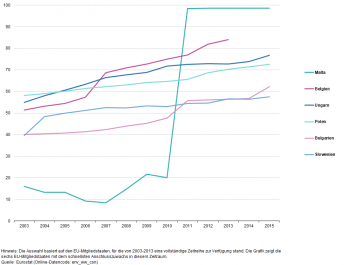

Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der Süßwasserentnahme durch die öffentlichen Wasserversorger für ausgewählte EU-Mitgliedstaaten. Ein Vergleich der ältesten und der jüngsten verfügbaren jährlichen Daten zwischen 1990 und 2015 zeigt, dass die Entnahmemengen in vielen Mitgliedstaaten, die der EU 2004 oder 2007 beigetreten sind, deutlich zurückgingen (in der Abbildung sind Bulgarien und Polen als Beispiele angeführt). Der in vielen EU-Mitgliedstaaten festgestellte Rückgang der Entnahmemengen dürfte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, u. a. auf die Reduzierung von Wasserverlusten durch bessere Instandhaltung der Versorgungsnetze, die Einführung wassersparender Haushaltsgeräte und das wachsende Bewusstsein für die Kosten und den Wert von Wasser und für die ökologischen Folgen von Wasserverschwendung. In den meisten übrigen EU-Mitgliedstaaten (als Beispiele sind Belgien und die Niederlande dargestellt) blieben die Entnahmeraten relativ stabil.

Wasserverbrauch

Fast überall in Europa werden die Wasserressourcen auf lange Sicht nachhaltig genutzt. In manchen Regionen kann das Wasser allerdings knapp werden, insbesondere in Teilen Südeuropas, wo das Wasser in der Landwirtschaft (und anderen Bereichen) sicherlich effizienter genutzt werden muss, um saisonale Wasserknappheit zu verhindern. In Regionen mit geringen Niederschlägen, einer hohen Bevölkerungsdichte oder intensiver landwirtschaftlicher oder industrieller Nutzung kann es in den kommenden Jahren zu Nachhaltigkeitsproblemen kommen, die durch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserverfügbarkeit und manche Arten der Wasserbewirtschaftung noch verschärft werden könnten.

Wasser wird entweder durch die öffentliche Wasserversorgung (öffentliche oder private Systeme mit öffentlichem Anschluss) bereitgestellt oder selbst beschafft (z. B. aus eigenen Brunnen). Wie hoch der Anteil der öffentlichen Wasserversorgung an der gesamten Wasserentnahme ist, hängt von der Wirtschaftsstruktur eines Landes ab. Obwohl dieser Anteil relativ klein sein kann, steht er häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, weil es dabei um die Wassermengen geht, die von der Bevölkerung direkt verbraucht werden.

Auf europäischer Ebene verbrauchen sowohl die Haushalte als auch die verarbeitende Industrie große Wassermengen. Der jeweilige Anteil ist in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten jedoch ganz unterschiedlich. Während in Belgien und in den Niederlanden die verarbeitende Industrie etwa fünfmal so viel Wasser verbraucht wie die privaten Haushalte, ist der Verbrauch in Deutschland nahezu gleich hoch. Daran wird deutlich, welches Gewicht die verarbeitende Industrie in der Wirtschaft dieser Länder hat. Wo dagegen der Dienstleistungssektor vorherrschend ist und sehr wenig Industrie ansässig ist, verbrauchen die privaten Haushalte sehr viel mehr Wasser als das verarbeitende Gewerbe. Extrembeispiele dafür sind Luxemburg und Zypern, wo der Wasserverbrauch des verarbeitenden Gewerbes weniger als 5 % ausmacht. Bei den Verbrauchsmengen je Einwohner zeigen sich ebenfalls deutliche Unterschiede. Während bei den privaten Haushalten Griechenland und Zypern die EU-Mitgliedstaaten mit dem höchsten Verbrauch je Einwohner sind (94,0 bzw. 91,7 m³), verzeichnen die Niederlande und von den Nichtmitgliedstaaten Norwegen die höchsten Verbrauchsmengen in der verarbeitenden Industrie (197,4 bzw. 198,8 m³ je Einwohner, Daten von 2014 bzw. 2009).

Tabelle 4 enthält weitere Angaben zum Wasserverbrauch der öffentlichen Wasserversorgung, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen. Sie bestätigen, dass die privaten Haushalte die größten Verbraucher der öffentlichen Wasserversorgung in der EU sind.

Eine Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen (siehe Tabelle 5), meldete mehr oder weniger gleichbleibende Verbrauchswerte für den Sektor der privaten Haushalte (Dienstleistungen und Haushalte) über den gesamten Zeitraum 2005 bis 2015. Einen starken Anstieg gab es in Frankreich (+122 %, 2008-2013, ohne öffentliche Wasserversorgung für Dienstleistungen), Litauen (+76 %, 2008-2015) und Griechenland (+65 %, 2005-2015). Als einziger EU-Mitgliedstaat verzeichnete Slowenien einen starken Rückgang um 15 % in nur vier Jahren (2012-2015).

In mehreren EU-Mitgliedstaaten (siehe Tabelle 6) sind eigene und andere Wasserversorgung wichtige Quellen für die verarbeitende Industrie. So stammten beispielsweise 2013 in den Niederlanden 3,5Mrd. m³ Wasser aus eigener und anderer Wasserversorgung und nur 0,1 Mrd. m³ von öffentlichen Versorgern. In Deutschland verhielt es sich ähnlich, wobei die entsprechenden Mengen 3,9 Mrd. m³ und 0,4 Mrd. m³ (Daten von 2013) betrugen. Der Wasserverbrauch aus eigener und anderer Versorgung war in Polen 34-mal, in den Niederlanden 26-mal (Daten von 2013) und in Lettland 18-mal so hoch wie die Mengen aus der öffentlichen Wasserversorgung.

Abwasserbehandlung

Insgesamt wird ein immer größerer Anteil der Bevölkerung an kommunale Kläranlagen angeschlossen (siehe Abbildung 6). Das war insbesondere in Malta zu beobachten, wo durch den Bau neuer Kläranlagen 2011 fast 100 % der Bevölkerung an die kommunale Abwasserbehandlung angeschlossen waren, während es 2010 nur 20 % gewesen waren. Abbildung 6 zeigt sechs EU-Mitgliedstaaten (für die vollständige Zeitreihen für den Zeitraum 2005 bis 2015 vorliegen), in denen der Anschluss der Bevölkerung an kommunale Kläranlagen am stärksten gewachsen ist. Abgesehen von Malta verzeichneten Belgien, Ungarn, Polen, Bulgarien und Slowenien die höchsten Zuwachsraten. Die höchsten Anschlussraten in der EU-28 meldeten das Vereinigte Königreich (100 %, Daten von 2014, geschätzt), die Niederlande (99,4 %, Daten von 2015), Malta (98,6 %, Daten von 2015), Luxemburg (98,2 %, Daten von 2015), Spanien (96,9 %, Daten von 2014) und Deutschland (96,2 %, Daten von 2013).

Tabelle 7 zeigt, wie hoch der Anteil der Bevölkerung ist, der an kommunale Kläranlagen mit zumindest sekundärer Behandlung angeschlossen ist. Auch dieser Anteil ist durchweg gestiegen. In 15 EU-Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, betrug er über 80 % (unterschiedliche Referenzjahre). Im Vereinigten Königreich (Daten von 2014), in den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland (Daten von 2013) und Österreich (Daten von 2014) stieg der Bevölkerungsanteil, der an kommunale Kläranlagen mit zumindest sekundärer Behandlung angeschlossen ist, auf über 95 %. Dagegen waren es in Rumänien und Kroatien weniger als die Hälfte der Haushalte, ebenso in Island (Daten von 2010), der Türkei (Daten von 2014), Albanien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina.

Bei der Abwasserbehandlung fällt Klärschlamm an. Da verschiedene Faktoren Einfluss darauf haben, wie viel Klärschlamm pro Einwohner entsteht, fallen ganz unterschiedliche Mengen an. Klärschlamm ist nährstoffreich, häufig aber auch mit Schadstoffen wie Schwermetallen in hoher Konzentration belastet. Deshalb haben die Länder verschiedene Entsorgungswege eingeschlagen (siehe Abbildung 7).

In der Regel wird ein Großteil des Gesamtvolumens des behandelten Klärschlamms einer von vier Entsorgungsarten zugeführt. In vier EU-Mitgliedstaaten – Portugal, Irland, dem Vereinigten Königreich und Spanien (Daten von 2012, nur für Irland liegen neuere Daten von 2015 vor) – sowie in Norwegen und Albanien wurden mindestens 70 % der Gesamtmenge als Dünger in der Landwirtschaft verwendet. Dagegen wurden in Estland (Daten von 2013) und Ungarn (Daten von 2015) rund zwei Drittel (88,6 % bzw. 75,4 %) des Klärschlamms kompostiert. Durch Entsorgungsalternativen wie Verbrennung oder Deponierung lässt sich der Eintrag von Schadstoffen auf Acker- und Gartenbauflächen reduzieren oder ganz vermeiden. Während in den Niederlanden, Deutschland, Slowenien und Österreich (sowie der Schweiz) Klärschlamm vor allem verbrannt wurde, stand die Entsorgung auf kontrollierten Deponien in Malta (wo Klärschlamm ausschließlich auf diese Weise behandelt wurde), Kroatien, Rumänien und Italien sowie in Serbien und Bosnien und Herzegowina an erster Stelle.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Viele der von Eurostat erstellten Wasserstatistiken wurden für die Entwicklung von EU-Rechtsvorschriften zum Wasser und für Umweltprüfungen herangezogen; daraus kann wiederum Bedarf an neuen Daten entstehen.

Daten für die Wasserstatistik werden in einem gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostat im Abschnitt über Binnengewässer erfasst. Diese gut eingeführte Datenerhebung, die lange Zeitreihen liefert, kann auch auf den aktuellen Bedarf der maßgeblichen Politikfelder abgestimmt werden. Zurzeit betrifft der Fragebogen folgende Indikatoren:

- Süßwasserressourcen in Grundwasser und Oberflächenwasser – Sie können durch Niederschläge und externe Zuflüsse (aus anderen Hoheitsgebieten zufließendes Wasser) aufgefüllt werden;

- Wasserentnahme – eine starke Beanspruchung der Ressourcen, auch wenn ein Großteil des Wassers, das für Haushalte, Industrie (einschließlich Energieerzeugung) oder Landwirtschaft entnommen wurde, wieder in die Umwelt und die Gewässer eingeleitet wird (allerdings häufig als Abwasser in schlechterer Qualität);

- Wassernutzung – aufgeschlüsselt nach Art der Versorgung und industriellen Aktivitäten;

- Durchsatz der kommunalen Kläranlagen zur Abwasserbehandlung und Anteil der daran angeschlossenen Bevölkerung – Diese Daten vermitteln einen Überblick über den qualitativen und quantitativen Entwicklungsstand der Infrastruktur, die zum Schutz der Umwelt vor Verunreinigung durch Abwasser zur Verfügung steht;

- Aufkommen und Entsorgung von Klärschlamm – Bei der Abwasserbehandlung fällt zwangsläufig Klärschlamm an. Welche Auswirkungen er auf die Umwelt hat, hängt von der Art der Aufbereitung und Entsorgung ab;

- Aufkommen und Ableitung von Abwasser – Die im Abwasser vorhandenen Schadstoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen. Die Wirksamkeit der Entfernung von Schadstoffen hängt von den angewandten Verfahren ab [1].

Nationale Daten werden in der Regel durch Erhebungen zusammengetragen. Einige Variablen zu Flusseinzugsgebieten (gemäß Wasserrahmenrichtlinie, siehe „Kontext“) werden aber auch unter Verwendung eines regionalen Fragebogens für verschiedene der oben genannten Kategorien erfasst.

Zahlreiche Daten und andere Informationen zum Wasser stehen im Wasserinformationssystem für Europa, WISE (auf Englisch), zur Verfügung, das von der Europäischen Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen verwaltet wird.

Kontext

Wasserpolitik: Überschwemmungen, Dürren und andere Herausforderungen

Zentrales Element der europäischen Wasserpolitik ist die Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Damit soll ein guter ökologischer und chemischer Zustand der europäischen Gewässer erreicht werden. Der Schwerpunkt der Richtlinie liegt auf der Bewirtschaftung der (zumeist grenzüberschreitenden) hydrologischen Einzugsgebiete (Flusseinzugsgebiete). Ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Richtlinie war die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete.

2006 wurde die Grundwasserrichtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung verabschiedet. Sie ergänzt die Wasserrahmenrichtlinie. Damit wurden Qualitätsstandards für das Grundwasser festgelegt und Maßnahmen eingeführt, um den Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser zu verhindern oder zu begrenzen. Bis Oktober 2013 war die Richtlinie Gegenstand einer Konsultation zur Überprüfung ihrer Anhänge.

In einer Mitteilung mit Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union (KOM(2007) 414 endg.) legte die Europäische Kommission eine Reihe von Optionen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene als erste Antwort auf die Herausforderung der Wasserknappheit in der EU vor. Mit den vorgeschlagenen Strategien, die bis 2012 überprüft und weiter entwickelt wurden, soll die Umstellung auf einen effizienten und sparsamen Wasserverbrauch in der EU erreicht werden, da sowohl die Qualität als auch die Verfügbarkeit von Wasser in vielen Regionen ein großes Problem darstellt.

In Anbetracht der zunehmend wechselhaften Wetterverhältnisse und von Hochwasserkatastrophen (wie 2002 an Donau und Elbe) wurde eine Überprüfung des Hochwasserrisikomanagements in der EU eingeleitet. Sie führte zur Annahme der Richtlinie 2007/60/EG über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (Hochwasserrichtlinie). Darin werden Fristen gesetzt für eine vorläufige Bewertung der Hochwasserrisiken in Flusseinzugs- und Küstengebieten, das Erstellen von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten und die Ausarbeitung von Hochwasserrisikomanagementplänen für überschwemmungsgefährdete Gebiete, wobei der Schwerpunkt auf Vermeidung, Schutz und Vorsorge liegen sollte.

Die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen gehört insbesondere hinsichtlich möglicher Veränderungen der Verfügbarkeit und Qualität von Wasser infolge des Klimawandels zu den Prioritäten und den großen Herausforderungen in Europa. 2009 wurde ein Weißbuch mit dem Titel „Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrahmen“ (KOM(2009) 147 endg.) angenommen. Darin wird die Entwicklung von Strategien für die Bewirtschaftung und die Erhaltung von Wasserressourcen gefordert.

Im Mai 2012 schlug die Europäische Kommission eine Europäische Innovationspartnerschaft (EIP) für Wasser vor. Im Monat darauf wurde dieser Vorschlag vom Rat gebilligt. Ziel der EIP für Wasser ist es, die Entwicklung innovativer Lösungen für die zahlreichen mit Wasser zusammenhängenden Herausforderungen, vor denen Europa (und Länder weltweit) stehen, zu unterstützen und zu fördern und durch finanzielle Unterstützung dazu beizutragen, dass solche Lösungen auch an die Öffentlichkeit gelangen.

Abwasser

Zur Reduzierung der mit dem Abwasser in die Umwelt eingeleiteten Schadstoffe wurde in der EU die Richtlinie 91/271/EG über die Behandlung von kommunalem Abwasser umgesetzt. Durch menschliche Aktivitäten wie Industrieproduktion, Einleitungen der privaten Haushalte oder landwirtschaftliche Nutzung werden Flüsse, Seen und Grundwasser verunreinigt, und die Wasserqualität wird beeinträchtigt. Im März 2007 wurde deshalb der Bericht (KOM(2007) 120 endg.) zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen veröffentlicht.

Ein weiterer Aspekt der Wasserqualität betrifft die Küstenbadegewässer. Die Europäische Kommission und die EUA erstellen einen jährlichen Badegewässerbericht (auf Englisch). Dem jüngsten Bericht (von 2017) mit Daten für das Jahr 2016 ist zu entnehmen, dass 95 % der Badegewässer der EU die Mindeststandards für Wasserqualität erfüllen.

Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen

Die Entwicklung wurde weitergeführt mit dem „Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ (COM(2012) 673 final). Er stützt sich auf die Ergebnisse einer Überprüfung der bisherigen Politik zur Bekämpfung von Wasserknappheit und Dürre, eine Analyse der Umsetzung der Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete nach Maßgabe der WRRL, eine Prüfung der Anfälligkeit ökologischer Ressourcen (wie Wasser, Artenvielfalt und Boden) gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels und der vom Menschen ausgehenden Belastungen sowie eine Überprüfung des gesamten wasserpolitischen Rahmens der EU nach dem Konzept der EU-Kommission für eine bessere Rechtsetzung. Der Blueprint ist eng verknüpft mit der Strategie Europa 2020 und insbesondere mit dem Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa (KOM(2011) 571 endg.). Allerdings erstreckt sich der Blueprint über einen längeren Zeitraum bis 2050; er soll die EU-Wasserpolitik langfristig vorantreiben. Der Blueprint umfasst eine Reihe von Überprüfungen zur Bewertung der Umsetzung politischer Maßnahmen.

Auf der vierten europäischen Wasserkonferenz (auf Englisch) im März 2015 hoben die Politiker die bisherigen Fortschritte im Bereich Wasserqualität und Wasserbewirtschaftung hervor. Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die Fortschritte in einigen Bereichen noch nicht ausreichen oder nicht rasch genug erzielt worden sind. Auf der Konferenz wurde die erhöhten Hochwasser- und Dürrerisiken angesprochen, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Ferner wurde darauf verwiesen, dass neben traditionellen technischen Lösungen auch grüne Infrastrukturen wie Wasserrückhaltevorkehrungen entwickelt werden müssen. Außerdem wurde auf der Konferenz die Bedeutung prioritärer Investitionen für grünes und blaues Wachstum betont, um auf diese Weise das Wasser selbst in den Mittelpunkt einer Reihe neuer Vorschläge zur Förderung der wirksamen Wasserwiederverwendung zu rücken. Es wurde betont, dass die EU finanzielle Unterstützung für derartige Initiativen zur Verfügung stellen könnte, um die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Hochwasserrichtlinie zu unterstützen (zum Beispiel im Rahmen des Landwirtschaftsfonds, des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, des Kohäsionsfonds, der Programme Horizon 2020 (auf Englisch), LIFE (auf Englisch) und der EIP).

Siehe auch

- Abfallstatistik

- Agri-environmental indicator - irrigation (auf Englisch)

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Energy, transport and environment indicators pocketbook, 2014 edition (auf Englisch)

- Environmental statistics and accounts in Europe, Eurostat 2010 (auf Englisch)

Haupttabellen

Datenbank

Spezieller Bereich

Methodik / Metadaten

- Water statistics on national level (ESMS metadata file — env_nwat_esms) (auf Englisch)

Quelldaten für die Tabellen und Abbildungen (MS Excel)

Weitere Informationen

- Jordi Raso, „Updated report on wastewater reuse in the European Union“, 2013 (auf Englisch)

- Mitteilung „Ein Blueprint für den Schutz der europäischen Wasserressourcen“ (KOM(2012) 673 endg.)

- Mitteilung „Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union" (KOM(2007) 414 endg.)

- Richtlinie 2007/60/EG vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken

- DWORAK T. et al, „EU Water Saving Potential — Final Report“, 2007 (auf Englisch)

- Bericht über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG vom 23. Oktober 2000) — Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete (COM(2012) 670 final)

- Richtlinie 2006/118/EG vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung

- Cosgrove, W. J. and Rijsberman, F. R.: World Water Vision — Making water everybody's business; Earthscan Publications Ltd, London, 2000 (auf Englisch)

- Bericht zur Durchführung der Richtlinie 91/676/EWG vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen

- Richtlinie 91/271/EWG vom 1. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser

- Report on „Green Public Procurement Criteria for Waste Water Infrastructure“, EC, 2013 (auf Englisch)

Weblinks

- European Commission — Environment — Bathing water quality (auf Englisch)

- European Commission — Environment — Water (auf Englisch)

- European Environment Agency — Water themes and data (auf Englisch)

- OECD — Environment — Managing Water for All (auf Englisch)

- WISE (Water Information System for Europe) (auf Englisch)

- World Health Organization — Water (auf Englisch)

- European Federation of National Associations of Water Services (auf Englisch)

- AQUASTAT database on water resources and uses (auf Englisch)

Hinweise

- ↑ In der Wasserstatistik werden Einleitungen von Kühlwasser nicht als Abwasser erfasst.