Archive:Wasserstatistik

- Daten von Month/year. Neueste Daten: Weitere Informatonen von Eurostat, Haupttabellen und Datenbank

Wasser ist lebensnotwendig und zudem eine unentbehrliche Ressource für die Wirtschaft; gleichzeitig spielt es eine entscheidende Rolle für den Zyklus der Klimaregulierung. Daher sind die Bewirtschaftung und der Schutz der Wasserressourcen, der Süß- und Salzwasserökosysteme sowie des Wassers, das wir trinken und in dem wir baden, die Eckpfeiler des Umweltschutzes. Im Mittelpunkt dieses Artikels über die Wasserstatistik stehen Daten über Süßwasserressourcen und die Wassernutzung durch den Menschen in der Europäischen Union. Zudem enthält er Informationen über die Wasserentnahme, sowie die Behandlung und Beseitigung von Abwasser.

Wichtigste statistische Ergebnisse

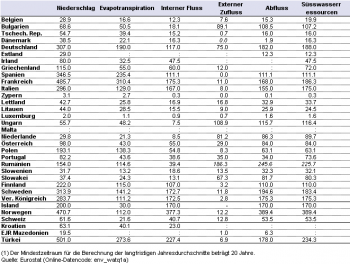

(in Mrd. m³) – Quelle: Eurostat (env_watq1a)

(in Tsd. m³ pro Einwohner) – Quelle: Eurostat (env_watq1a)

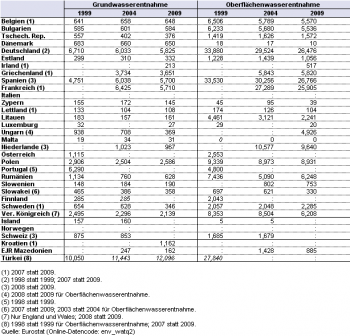

(in Mio. m³) – Quelle: Eurostat (env_watq2)

(in m³ je Einwohner) – Quelle: Eurostat (env_watq2)

(in Mio. m³) – Quelle: Eurostat (env_watq2)

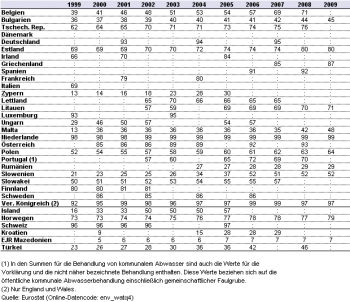

(in % der Gesamtmasse) – Quelle: Eurostat (env_watq6)

Süßwasserressourcen

Die drei Bereiche mit dem höchsten Wasserverbrauch sind Landwirtschaft, Industrie und Haushalte (die hier private (Haushalte und Dienstleistungen umfassen). Für die meisten Regionen Europas kann von einer im Großen und Ganzen langfristig nachhaltigen Entnahme und Nutzung der Wasserressourcen ausgegangen werden. In bestimmten Gebieten ist es jedoch möglich, dass aufgrund von Wasserknappheit Probleme auftreten: Dies gilt insbesondere für Südeuropa; hier dürfte eine Effizienzsteigerung vor allem bei der landwirtschaftlichen Wassernutzung unumgänglich sein, um saisonalem Wassermangel vorzubeugen. Ferner können sich in den kommenden Jahren auch in Regionen mit geringen Niederschlagsmengen, hoher Bevölkerungsdichte oder intensiver Industrietätigkeit Nachhaltigkeitsprobleme ergeben, die durch den Mangel an natürlichen Ressourcen, durch geografische Merkmale und Systeme der Süßwasserbewirtschaftung noch verstärkt werden können. Einige Mitgliedstaaten beziehen einen Großteil ihrer Wasserressourcen aus Zuströmen aus Flussoberläufen: Dies gilt vor allem für das Donaubecken und die Niederlande sowie in geringerem Maße für Lettland, Deutschland und Portugal.

Eine Messgröße für nachhaltige Wasserwirtschaft ist der Wassernutzungsindex, der sich aus der Wasserentnahme im Verhältnis zu den langfristigen jährlichen Ressourcen errechnet (Cosgrove und Rijsberman, 2000). In der Regel ist ein Wassernutzungsindex von über 20 % ein Hinweis darauf, dass es in einem Land oder einer Region durch Wasserknappheit bedingte Probleme gibt; die Europäische Umweltagentur (EUA) verwendet diesen Wert als Alarmschwelle. Beträgt der Index über 40 %, ist dies ein Anzeichen für eine ernstzunehmende Belastung der Ressourcen und eine nicht nachhaltige Wassernutzung. Anhand dieses Indexes kann für die Länder, für die Daten vorliegen, festgestellt werden, dass die Wasserressourcen in Zypern, Belgien, Spanien, Italien und Malta relativ stark beansprucht werden. Zypern ist der einzige Mitgliedstaat mit einer Quote von über 40 %.

In absoluten Zahlen (siehe Tabelle 1) haben Deutschland, Frankreich, Schweden, das Vereinigte Königreich und Italien in etwa gleich große Gesamtressourcen an Süßwasser: Diese Mitgliedstaaten meldeten langjährige Durchschnittsmengen an jährlichen Süßwasserressourcen zwischen 188,0 Mrd. m³ und 175,0 Mrd. m³. Im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße (siehe Abbildung 1) verfügen Finnland und Schweden (mit etwa 20 000 m³ und mehr je Einwohner) über die umfangreichsten jährlichen Süßwasserressourcen pro Kopf. Demgegenüber meldeten die sechs größten Mitgliedstaaten (Frankreich, Italien, das Vereinigte Königreich, Spanien, Deutschland und Polen) relativ niedrige Werte (unter 3000 m³ pro Kopf), das gleiche gilt für Belgien und die Tschechische Republik; den niedrigsten Wert gab Zypern mit 410 m³ pro Einwohner an.

Wasserentnahme

Bei der Betrachtung der Wassermengen, die die einzelnen Mitgliedstaaten den Süßwasserressourcen pro Kopf entnehmen, treten klare Unterschiede hervor, die zum Teil mit der Verfügbarkeit der Ressourcen zu erklären sind, die aber außerdem mit der Entnahmepraxis für die öffentliche Wasserversorgung, für industrielle und landwirtschaftliche Zwecke sowie mit Flächenentwässerung und Flächenversiegelung zusammenhängen. Diese Unterschiede ergeben sich auch bei einer Aufschlüsselung nach Entnahmen aus dem Grundwasser und dem Oberflächenwasser (siehe Tabelle 2). In Bulgarien und Rumänien betrug das Verhältnis der Oberflächenwasserentnahmen zu den Grundwasserentnahmen im Jahr 2009 rund 10:1, während Litauen mit 14:1 den höchsten Wert verzeichnete. Am anderen Ende der Skala stehen Lettland, die Slowakei (2007), Zypern und Malta, die größere Entnahmen aus dem Grundwasser meldeten.

Deutschland, Frankreich und Spanien verzeichneten 2008 (2007 bei Frankreich) die größten Grundwasserentnahmen mit je mindestens 5,7 Mrd. m³. Bei der Betrachtung der Entwicklung der Entnahmen aus dem Grundwasser über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 2009 zeigt sich eine insgesamt rückläufige Tendenz. Entgegen diesem Trend meldeten Estland, Spanien und Slowenien jedoch um zwischen 15 % und 30 % höhere Entnahmen und Malta sogar eine Steigerung um 63 %. Belgien verzeichnete eine geringfügig Zunahme von etwas mehr als 1 %.

Spanien, Frankreich und Deutschland führten 2008 bzw. 2007 auch bei der Entnahme von Oberflächenwasser mit über 25,0 Mrd. m³ die Liste der Mitgliedstaaten an. Bei der Entwicklung der Entnahmen aus dem Oberflächenwasser waren die Unterschiede im Vergleich zur Entwicklung der Grundwasserentnahmen ausgeprägter. Die Entnahmen von Oberflächenwasser in Litauen (2009) und in der Slowakei (2007) sanken auf nahezu die Hälfte des Stands von vor zehn Jahren. Die Tschechische Republik (im Zeitraum von 1999 bis 2009) und Schweden (1999 bis 2007) verzeichneten bei den Entnahmen von Oberflächenwasser einen Anstieg um rund 10 %.

Öffentliche Wasserversorgung

Der Anteil des Sektors der öffentlichen Wasserversorgung an der gesamten Wasserentnahme richtet sich nach der Wirtschaftsstruktur des jeweiligen Landes und kann relativ gering sein, steht jedoch häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, da er die von der Bevölkerung direkt verbrauchten Wassermengen beinhaltet. Die meisten EU-Mitgliedstaaten rechnen mit jährlichen Süßwasserentnahmen zwischen 50 m³ und 100 m³ pro Kopf (siehe Abbildung 2). Extremwerte außerhalb dieses Bereichs lassen auf besondere Bedingungen schließen: So ist in Irland (141 m³ pro Kopf) die öffentliche Wasserversorgung kostenlos; in Bulgarien (129 m³ pro Kopf) gehen besonders große Mengen durch Lecks im öffentlichen Versorgungsnetz verloren. Die Entnahmequoten waren auch für einige Drittstaaten in Skandinavien und im Alpenraum recht hoch, vor allem für Island, Norwegen und die Schweiz; diese Länder verfügen über ausreichende Wasserressourcen und eine nahezu uneingeschränkte Versorgung. Estland und Litauen wiesen dagegen niedrige Entnahmequoten auf, was zum Teil mit der unterdurchschnittlichen Anschlussquote an die öffentliche Versorgung zusammenhängt; in Malta und Zypern wird Grundwasser teilweise durch entsalztes Meerwasser ersetzt.

In Abbildung 3 ist die Entwicklung der Entnahmequoten im Zeitverlauf für eine Auswahl von Mitgliedstaaten dargestellt. Während es in einigen Mitgliedstaaten zu einem drastischen Rückgang bei der Wasserentnahme kam (in der Abbildung wird dies am Beispiel Bulgariens gezeigt), hatten andere (z. B. Portugal) einen Anstieg zu verzeichnen. In den meisten Mitgliedstaaten blieben die Entnahmequoten relativ stabil (wie in Belgien); im Großen und Ganzen war zu beobachten, dass die Quoten schrittweise zurückgehen (wie am Beispiel Schwedens deutlich wird). Dieser Rückgang dürfte verschiedene Ursachen haben und könnte unter anderem eine Folge der Einführung wassersparender Haushaltsgeräte und einer stärkeren Sensibilisierung für den Preis oder den Wert von Wasser und die ökologischen Folgen der Wasserverschwendung sein.

Abwasserbehandlung

Der Bevölkerungsanteil mit Anschluss an kommunale Kläranlagen bezeichnet die Haushalte, die an eine Form der Abwasserbehandlung angeschlossen sind (siehe Tabelle 3). In rund der Hälfte der Mitgliedstaaten, für die Daten (wenn auch für unterschiedliche Bezugsjahre) zur Verfügung stehen, lag dieser Anteil bei über 80 %; die Niederlande meldeten 99 %, England und Wales 97 %, Deutschland und Luxemburg 95 % und Italien 94 %, wobei die Schweiz (mit 97 %) ebenfalls eine hohe Anschlussquote vorweisen konnte. In Bulgarien, Malta, Zypern und Rumänien hingegen war nicht einmal jeder zweite Haushalt an die kommunale Abwasserbehandlung angeschlossen. Hierzu ist anzumerken, dass in Malta neue Kläranlagen entstehen und bis 2011 mit einer Erhöhung der Anschlussquote auf 100 % zu rechnen ist.

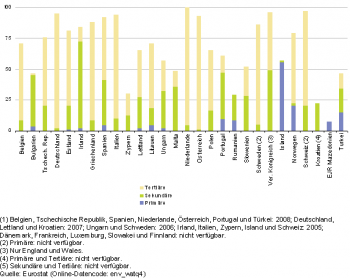

In Bezug auf die Klärstufen (siehe Abbildung 4) ist festzustellen, dass die Tertiärbehandlung von Abwasser in den Niederlanden, in Deutschland, Österreich, Italien, Schweden und Griechenland am gebräuchlichsten war (Beobachtung anhand von Daten für unterschiedliche Bezugsjahre). In diesen Ländern verfügten mehr als vier von fünf Personen über einen entsprechenden Anschluss. Im Gegensatz dazu war in Rumänien und Bulgarien lediglich 1 % der Bevölkerung an die Tertiärbehandlung von Abwasser angeschlossen.

Bei der Abwasserbehandlung fällt Klärschlamm an. Das Pro-Kopf-Aufkommen an Klärschlamm hängt von zahlreichen Faktoren ab und ist daher von Land zu Land sehr unterschiedlich. Da Klärschlamm häufig nährstoffreich, aber auch mit hohen Konzentrationen von Schadstoffen wie Schwermetallen belastet ist, sehen sich die Länder genötigt, nach verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten zu suchen (siehe Abbildung 5). In der Regel wird ein Großteil des Gesamtvolumens des behandelten Klärschlamms einer der folgenden vier Entsorgungsarten zugeführt: Über zwei Drittel der Gesamtmenge wurde in Zypern, Spanien, Irland und im Vereinigten Königreich als Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt; fünf andere Mitgliedstaaten (Litauen, Bulgarien, Luxemburg, Frankreich und Lettland) sowie Norwegen gaben an, dass zwischen einem und zwei Dritteln der insgesamt beseitigten Klärschlammmasse in der Landwirtschaft genutzt wurden. In Estland, Finnland und der Slowakei hingegen, wurden über zwei Drittel des Klärschlamms kompostiert. Darüber hinaus kann durch die Anwendung alternativer Entsorgungsmöglichkeiten wie der Verbrennung oder der Entsorgung auf Deponien die Verbreitung von Schadstoffen auf Acker- oder Gartenbauflächen verringert oder vermieden werden. Während die Niederlande, Slowenien, Belgien, Deutschland, Österreich sowie die Schweiz die Verbrennung als wichtigste Form der Beseitigung von Klärschlamm angaben, hatte die kontrollierte Deponierung in Italien die größte Bedeutung; in Malta und Griechenland sowie in Island wurde nahezu sämtlicher Klärschlamm auf Deponien verbracht.

Datenquellen und Datenverfügbarkeit

Viele der von Eurostat erstellten Wasserstatistiken wurden für die Ausarbeitung von EU-Rechtsvorschriften zum Wasser und für Umweltprüfungen herangezogen; umgekehrt kann sich aus Rechtsvorschriften auch Bedarf an neuen Daten ergeben. Daten für die Wasserstatistik werden im Abschnitt über Binnengewässer in einem gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostaterfasst, der laufend an die aktuellen Anforderungen der Wasserpolitik angepasst wird. Zurzeit umfasst der Fragebogen folgende Indikatoren:

- Süßwasserressourcen in Grundwasser und Oberflächenwasser – Die Süßwasserressourcen können durch Niederschläge und externe Zuflüsse (aus anderen Territorien zufließendes Wasser) wieder aufgefüllt werden.

- Wasserentnahme – Die Entnahme von Wasser gehört zu den wichtigsten Formen der Ressourcenbelastung, auch wenn ein Großteil des Wassers, das für Haushalte, Industrie (einschließlich Energieerzeugung) oder Landwirtschaft entnommen wurde, wieder in die Umwelt und die Gewässer eingeleitet wird (dies allerdings oft als Abwasser in schlechterer Qualität).

- Wassernutzung – Die Wassernutzung wird nach Art der Versorgung und nach industriellen Tätigkeiten aufgeschlüsselt.

- Durchsatz der Anlagen zur Behandlung von kommunalem Abwasser und Bevölkerungsanteil mit Anschluss an diese Kläranlagen – Diese Daten vermitteln einen Überblick über den qualitativen und quantitativen Entwicklungsstand der Infrastruktur, die zum Schutz der Umwelt vor Verschmutzung durch Abwasser geschaffen wurde.

- Aufkommen und Entsorgung von Klärschlamm – Bei der Abwasserbehandlung fällt zwangsläufig Klärschlamm an. Welche Auswirkungen er auf die Umwelt hat, hängt davon ab, welche Verfahren für seine Aufbereitung und Entsorgung angewandt werden.

- Aufkommen und Ableitung von Abwasser – Die im Abwasser vorhandenen Schadstoffe stammen aus unterschiedlichen Quellen. Auch die Effizienz der Schadstoffbehandlung ist je nach angewandtem Verfahren unterschiedlich.

Ein Großteil der Daten und sonstigen Informationen über Wasser kann in WISE, dem von der Europäischen Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen verwalteten Wasserinformationssystem für Europa, eingesehen werden.

Kontext

Zentrales Element der europäischen Wasserpolitik ist die Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für ‘Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik' (Richtlinie 2000/60/EG), die häufig auch als Wasserrahmenrichtlinie bezeichnet wird und mit der bis 2015 ein guter ökologischer und chemischer Zustand der europäischen Gewässer erreicht werden soll. In der Richtlinie liegt der Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung der (zumeist grenzüberschreitenden) hydrologischen Einzugsgebiete (Flusseinzugsgebiete). Eine wichtige Etappe bei der Durchführung der Richtlinie markierte die Aufstellung von Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete im Jahr 2010.

In einer für die Europäische Kommission durchgeführten Studie zum Wassereinsparpotenzial wurde geschätzt, dass die Effizienz der Wassernutzung allein durch technologische Verbesserungen um fast 40 % gesteigert werden könnte und sich dieses Einsparpotenzial durch Veränderungen im Verhalten der Menschen oder Änderungen bei den Produktionsstrukturen noch vergrößern ließe. Wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, steigt der Wasserverbrauch durch die Bevölkerung, Industrie und Landwirtschaft den Schätzungen zufolge bis 2030 um 16 %. Demgegenüber könnte der Einsatz von Wasserspartechnologien und Bewässerungsmanagement in Industrie und Landwirtschaft einen deutlichen Rückgang der Verbrauchsüberschüsse um 43 % bewirken, und Maßnahmen zur Steigerung der Wassereffizienz könnten eine Verringerung der Wasserverschwendung um bis zu einem Drittel herbeiführen.

In einer Mitteilung über ‘Wasserknappheit und Dürre’ (KOM(2007) 414) stellte die Europäische Kommission ein erstes Bündel politischer Strategien vor, die auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene umgesetzt werden müssen, um der Wasserknappheit innerhalb der EU entgegenzuwirken. Mit den vorgeschlagenen politischen Strategien soll die Umstellung der Wirtschaft in der EU auf einen effizienten und sparsamen Wasserverbrauch erreicht werden, da sowohl die Qualität als auch die Verfügbarkeit von Wasser in vielen Regionen ein großes Problem darstellt.

Ein wichtiger Fortschritt bei den Bemühungen zur Verringerung der Umweltbelastung durch Schadstoffe aus Abwässern wurde mit der Durchführung der Richtlinie über die ‘Behandlung von kommunalem Abwasser’ (Richtlinie 1991/271/EWG) erzielt. Die Verschmutzung von Flüssen, Seen und Grundwasser und die Qualität des Wassers wird durch Aktivitäten des Menschen wie industrielle Produktion, Ablagerung von Hausmüll und Ackerbau beeinflusst. Im März 2007 wurde ein Bericht (KOM(2007)(COM(2007) 120) über den ‘Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen’ vorgelegt.

Das Problem der Wasserqualität betrifft auch die Badegewässer an der Küste. Die Europäische Kommission und die Europäische Umweltagentur legen jedes Jahr einen Bericht über die Qualität der Badegewässer vor. Dem jüngsten Bericht für 2010 zufolge erfüllten 92,1 % der europäischen Badegewässer an der Küste und 90,2 % der Badegewässer im Binnenland die Mindestanforderungen an die Wasserqualität. Mit der Rechtsvorschrift zur ‘Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung’ (Richtlinie 2006/7/EG) wird ein stärker proaktiv ausgerichteter Ansatz bei der Information der Bevölkerung über die Wasserqualität verfolgt. 2008 haben die Mitgliedstaaten diese Richtlinie in nationales Recht übertragen; für die Umsetzung wurde ihnen eine Frist bis Dezember 2014 eingeräumt.

In Anbetracht von zunehmend wechselhaften Witterungsverhältnissen und Hochwasserkatastrophen (wie 2002 an Donau und Elbe) wurde beschlossen, die Hochwasserrisikopläne zu überprüfen. Dies führte zur Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die ‘Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken’ mit deren Hilfe angestrebt wird, die von Hochwasser ausgehenden Risiken für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe und die Wirtschaft zu verringern und einzudämmen.

Weitere Informationen von Eurostat

Veröffentlichungen

- Energy, transport and environment indicators pocketbook (auf Englisch)

- Environmental Statistics and Accounts in Europe, Eurostat 2010 (auf Englisch)

Haupttabellen

- Umwelt (t_env), siehe:

- Wasser (t_env_wat)

Datenbank

- Umwelt (env), siehe:

- Wasser (env_wat)

Methodik / Metadaten

- Water statistics (auf Englisch)

- ESMS metadata file (env_wat_esms)

Quelldaten für die Tabellen, Abbildungen und Karten (MS Excel)

Water statistics: tables and figures (auf Englisch)

Water statistics: tables and figures (auf Englisch)

Weitere Informationen

- Communication 'Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union' (* KOM/2007/0414 endg. *)

- Cosgrove, W.J. and Rijsberman, F. R.: World Water Vision - Making water everybody's business; Earthscan Publications Ltd, London, 2000. (auf Englisch)

- Directive 2007/60/EC vom 23. Oktober 2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken

- DWORAK T. et al, 'EU Water Saving Potential - Final Report', 2007 (auf Englisch)

- Bericht zur Durchführung der Directive 91/676/EEC vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen

- WISE (Water Information System for Europe) (auf Englisch)

Weblinks

- European Commission - Environment - Bathing water quality (auf Englisch)

- European Commission - Environment - Water (auf Englisch)

- European Environment Agency - Water themes and data (auf Englisch)

- OECD - Environment - Managing Water for All (auf Englisch)

- World Health Organization - Water (auf Englisch)

Siehe auch

- Environmental regional data introduced (auf Englisch)

- Waste statistics (auf Englisch)

- Water Statistics on subnational level