COLABORACIONES

Cómo clasificar

las clasificaciones

IV. El gran reto: un dendrograma de todas las lenguas

En los números anteriores de puntoycoma pudimos ir estudiando las

sucesivas aportaciones de la cladística tanto a la sistemática como a la

clasificación de las lenguas. En nuestra colaboración precedente hemos visto hasta

qué punto una taxonomía de tipo filogenético podría ayudarnos a situar los

orígenes, y ahí conocimos a Luca (último

ancestro común de todas las especies vivientes) y a la protolengua.

Habíamos

finalizado ese artículo hablando de la importancia de que la protolengua tuviera

chasquidos (clicks); si partimos de

ahí y nos atenemos a un método científico para el primer desglose de nuestra

clasificación, veremos que una de las hipótesis más corrientes (la que procede

a una primera separación entre idiomas africanos y no africanos) no es la correcta.

En efecto, con arreglo al principio de parsimonia, lo más probable es que los

chasquidos solo desaparecieran una

vez: es decir, que la división inicial entre los primeros grupos de lenguas

fuera la que separó las familias que conservaron los chasquidos de los idiomas

que los abandonaron (quizá deba aclarar que los chasquidos que están presentes

actualmente en ciertas

lenguas bantúes meridionales son meros préstamos recientes de las lenguas

koisanas).

Y todos esos

idiomas son exclusivamente africanos; así pues, si recordamos lo que aprendimos

cuando hablamos de la clasificación de las lenguas austronésicas (su origen en

Taiwán, indicado por la existencia ahí de los primeros desgloses del grupo:

véase

puntoycoma n.o 121, p. 7), podemos

observar que esta primera división de la protolengua confirma naturalmente su

origen en ese continente; como decía Plinio el Viejo: ex Africa semper aliquid noui. Y la continuación de la historia no

es otra que la de la salida de África, esta vez muy posiblemente a partir del

estrecho que hoy se llama la puerta del

duelo (Bab el-Mandeb).

En dirección al Sol naciente

Hay pruebas arqueológicas del

asentamiento de Homo sapiens desde la

China meridional hasta Australasia hace al menos 50 000 años. Ello demuestra que

unas reducidas poblaciones australoides (pequeños grupos de recolectores

cazadores de baja estatura y piel oscura, seguramente adornada con pinturas y

tatuajes) siguieron la costa septentrional del Océano Índico en un azaroso viaje

hacia oriente. Es evidente que, dentro de lo que cabía, era el camino más fácil:

seguían viviendo más o menos en la misma latitud y bajo el mismo clima tropical;

además, en el caso de que escaseara la caza, siempre podían disponer de varios

tipos de recursos marinos sin mayores problemas (recordemos que estamos hablando

de pueblos paleolíticos que, aunque desconocían incluso el manejo del arco y las

flechas, poseían ya ciertos rudimentos del arte de la navegación y debieron

convertirse rápidamente en expertos pescadores).

Actualmente,

varios geógrafos y antropólogos atribuyen a ese eje horizontal de este a oeste muchas de las ventajas

comparativas con que los pueblos eurasiáticos han contado históricamente. En

detrimento, claro, de los africanos y amerindios, cuyo eje principal se sitúa

en la dirección vertical, de norte a sur,

lo que dificultó bastante las migraciones y la comunicación entre sus

poblaciones en general.

Pero, ¿existen

indicios que puedan confirmarnos que fue ese el itinerario real que tomaron?

Claro que sí, a pesar de que nuestra investigación se enfrenta aquí a graves

carencias, pues el calentamiento posterior de nuestro planeta provocó un

aumento del nivel del mar que nos ha sustraído, tal vez para siempre, los datos

arqueológicos que constituirían la evidencia indiscutible de tal odisea. Sin

embargo, hay que recordar la vieja máxima de la arqueología según la cual «la

ausencia de la prueba no constituye prueba de la ausencia», y en este caso los

propios pueblos de tipo australoide que han conseguido subsistir hasta hoy en

día constituyen testimonios vivos de ese largo periplo: las poblaciones

negríticas residuales del Hadramaut, de Irán y del Baluchistán, los veddas de

Ceilán, algunos grupos tribales de la India, los mani de Tailandia, los semang

y los sakai de Malasia y los aetas de Luzón pueden ser sus últimos

representantes, entre los que destacaría sobre todo a los andamaneses, que,

completamente aislados en su archipiélago, fueron los únicos (al menos en las

islas meridionales, las más apartadas) que

no perdieron su lengua ancestral, que muestra una lejana afinidad con los

idiomas indopacíficos de los papúes de Nueva Guinea (no hace mucho se investigó

en el Nepal una lengua prácticamente extinta que parece tener ese mismo

parentesco: podría ser otra preciada reliquia de ese primer gran viaje, hablada

por un pueblo del paleolítico que fue empujado hacia las zonas montañosas del

norte por las migraciones posteriores). Y a todas esas pruebas hay que añadir

otras igual de importantes: los análisis genéticos que están llevándose a cabo

actualmente y que van confirmando esa teoría.

Interludio pamiriano

En los años sesenta del siglo pasado

estudiaba yo el bachillerato y recuerdo aún algunos cursos sobre el origen de

la humanidad. En esos tiempos, a pesar de que ya se habían logrado

desenmascarar supercherías eurocentristas como la del supuesto «hombre de

Piltdown», los avances de la paleoantropología se recogían con cierta aprensión,

y los hallazgos en África (australopitecos y zinjántropos)1 o

en el extremo oriente (pitecántropos y sinántropos)2

se interpretaban de una forma muy sesgada; es decir, lo que me enseñaron se

ajustaba plenamente a las corrientes dominantes de aquella época: incluso hubo

quien pergeñó curiosas hipótesis, basadas en algunos libros sagrados del

monoteísmo, que situaban el «paraíso terrenal» en la zona del Pamir, con la

peregrina excusa de que de ese altiplano fluyen cuatro ríos mal contados.

Aunque mi

profesor era del Opus y acabó con un cargo en el régimen, no citó de forma

explícita el fluuius egrediebatur ex Eden

ad irrigandum paradisum, qui inde diuiditur in quattuor capita (Génesis 2,

10), pero sí habló de una Cuna de la

Humanidad en el Techo del Mundo,

situado en plena «línea de Movius», donde se supone que unas oportunas

glaciaciones aislaron a los seres humanos (que cabía aceptar que habían

aparecido todos ahí) y los separaron en tres grupos, de tal manera que unos acabaron

emigrando al oeste (los antepasados de los blancos);

otros, al este (los de los amarillos),

y los últimos, al sur (los de los negros).

Si bien es

cierto que se trataba de una hipótesis que databa de cuando los cristianos dominaban

la Tierra, podría admitir que era hasta bonita, aunque no cuadrase muy bien con

la realidad incontestable de determinadas poblaciones a todas luces

preexistentes (como los bosquimanos, los negritos, los papúes o los

australianos)3.

El golpe de gracia lo recibió al demostrarse que el origen único del Homo sapiens se hallaba en África, y no

en Eurasia.

Tal vez

porque, como acabo de decir, la hipótesis tenía algo de elegante y porque uno

le coge apego a lo que le enseñan de jovencito y no lo abandona hasta que no

queda más remedio, podría denominar «neopamiriana» a la posibilidad, menos

descabellada, de un origen en esa zona de ciertos grupos de lenguas destinadas

a una gran expansión, que vendría avalado por las investigaciones de unos genetistas

que han estudiado los desplazamientos prehistóricos de los individuos que

presentan un determinado haplotipo (o combinación de alelos) en el cromosoma Y,

cuya población han denominado clan

eurasiánico, aunque seguramente esa propuesta, que vamos a conocer

enseguida, no podrá dejar de ser una mera hipótesis mientras no llegue a

confirmarse con pruebas fósiles o arqueológicas más sólidas.

Rumbo al norte, 40 000 años atrás

Lo que es totalmente

indiscutible es que, hace 40 000 años, Homo

sapiens llevaba ya muchos siglos ocupando toda África, el Asia meridional,

la Insulindia, Melanesia, Australia y Tasmania, y seguramente la mayoría de idiomas

que hablaban sus poblaciones podrían agruparse en cuatro o cinco grandes

grupos: el koisano, el congo-sahariano, el indopacífico, el australiano y tal vez el áustrico

(véase el glosario publicado en

puntoycoma n.o 121); no voy a caer en

la osadía de citar aquí lenguas extintas de las que lo ignoramos casi todo, como

las que entonces debían de hablar todavía los pigmeos del África ecuatorial.

Por aquella época, algunas poblaciones de H. sapiens

empezaron a tener que irse dirigiendo hacia nuevos horizontes, lo que las

alejaría cada vez más de su hábitat original. Incluso cabe la posibilidad de que

algún grupo australoide remontara la costa del Pacífico y lograra entrar en

América, aunque con toda probabilidad acabara extinguiéndose (la migración

paleoamerindia es bastante homogénea y, seguramente, mucho más reciente).

Volvamos,

pues, a ese curioso «clan eurasiánico». ¿Cuáles podrían ser las lenguas que

hablaban? Con toda probabilidad, las que hace veinticinco años fueron agrupadas

por algunos lingüistas soviéticos bajo la etiqueta del dené-caucásico, que tal vez habrían llegado a extenderse por todo el

norte del Viejo Continente, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Al parecer, de

ese enorme grupo (o «macrofilo») solo habrían subsistido hasta nuestros días

unas pocas familias (como los idiomas del norte del Cáucaso, las lenguas

siníticas y tibeto-birmanas y algunas de las que posteriormente pasaron a

América para formar el grupo na-dené) y unos minúsculos islotes (como el

euskera, el buruchaski, el nihalí y el yeniseyo).

Si imaginamos que salieron del macizo del

Pamir, sus valles pudieron haber conducido al este a los protochino-tibeto-birmanos,

al norte a los protodené-yeniseyos y al oeste a los protocaucásicos; estos

últimos coincidirían seguramente con las poblaciones que la paleontología

clásica conoce con la denominación de hombres

de Cromañón (por los fósiles

encontrados en 1868 en Cròs Manhon, en el departamento de Dordoña), que serán

los primeros en entrar en Europa.

Tal vez alguien me objetará que olvido que

Europa ya estaba habitada desde tiempos inmemoriales por los hombres de Neandertal (llamados así por

los fósiles encontrados en 1856 en Neandertal, en el distrito de Düsseldorf).

Pues no lo ignoro, pero en lo que respecta a nuestras investigaciones en el

campo lingüístico los neandertales de Europa no cuentan para nada en absoluto. Y

ya sé que diciendo esto puedo liarla.

Súbita neandertalofilia

En estos últimos años han

adquirido bastante relevancia mediática ciertos defensores a ultranza del hombre

de Neandertal, a quienes saca de sus casillas todo lo que les parece una

discriminación contra esa gente (ya quisieran ese fervor para sí muchos

colectivos de inmigrantes actuales).

Como de costumbre, quiero ir con la verdad

por delante y dejar algo bien patente: los hombres de Neandertal no pertenecen

a nuestra especie; es decir, no son Homo

sapiens. Y puedo presentar una demostración clarísima de ello, pues, desde

los tiempos de Linneo, la prueba irrefutable de que dos poblaciones son de la

misma especie es que pueden cruzarse entre sí. Y no existe ningún tipo de

descendencia mixta entre los neandertales de Europa y los cromañones, por mucho

que los paladines de esa supuesta hipótesis se aferren a un par de esqueletos en

mal estado como a un clavo ardiendo.

Ningún ser humano actual puede pretender que

desciende de los neandertales, mientras que muchos, sobre todo los de origen

europeo o asiático centroccidental, pueden afirmar que tienen por ancestros a

los cromañones4. Adviértase que con esto no le

hago ningún feo al hombre de Neandertal: constatar la diferencia no implica

negar ninguna capacidad a esos hombres (ni a esas mujeres); no nos corresponde

para lo que estamos estudiando ahora en estas páginas entrar en ciertas

divagaciones recientes sobre si se servían de adornos, creían en espíritus,

eran caníbales o qué hacían con sus muertos. Sencillamente, solo los menciono

como «grupo exterior» al H. sapiens (exterior,

ojo: ni «inferior» ni «superior»).

Los neandertales se extinguieron hace poco

menos de 30 000 años y nos dejaron como única especie humana sobre la Tierra (dejando de lado posibles

pequeñas anécdotas marginales en alguna isla de la Sonda); seguramente, la única

gran novedad migratoria desde entonces hasta el advenimiento del neolítico fue

la travesía por poblaciones paleoamerindias, hace unos 20 000 años, del istmo

hoy convertido en el estrecho que conocemos por el nombre del navegante danés

Vitus Bering.

Irrumpe el «neoglótico»

La diferencia que me enseñaron a

mí en la escuela entre el paleolítico y el neolítico era que el primero fue «la

edad de la piedra tallada» y, el segundo, «la edad de la piedra pulida»; confieso

que, visto de esa manera, no me dio la impresión de que debiera tratarse de un

cataclismo de especial importancia. Sin embargo, ese neolítico, que en la

paleontología tradicional marca convencionalmente el final del pleistoceno, iba

a suponer la mayor revolución que jamás ha tenido lugar en toda nuestra historia:

tanto tecnológica (pues la

agricultura y la ganadería iban a reemplazar a la recolección y a la caza) como

social (la aparición de excedentes de

producción dio lugar a la primera sociedad verdaderamente dividida en clases) y

demográfica (representó una enorme

explosión que llegó a centuplicar el tamaño de la población).

Una mutación de tal calibre no podía sino

tener un impacto inmenso en la situación lingüística. Y así fue, hasta el punto

de que Morris Swadesh marcó ahí una nítida frontera entre dos eras que bautizó

con los neologismos de paleoglótico y

neoglótico. Centenares de idiomas

iban a conocer una gran expansión, al mismo tiempo que otros miles iban a desaparecer

para siempre, sin dejar ninguna huella. Está claro que los que se extendieron

por todo el planeta en ese neoglótico

fueron los hablados por la gente que había llevado a cabo esa revolución. Sus

principales paradigmas serían el afroasiático

y el indoeuropeo.

El primero volvería a penetrar en el continente

africano, donde unos pueblos protobereberes y protocusitas desplazarían a las poblaciones

ancestrales de recolectores cazadores y ocuparían todo el norte del Sáhara, del

Magreb al Cuerno de África. El segundo sumergiría las antiguas lenguas de

Europa y del Asia occidental, con las contadas excepciones que ya hemos visto,

y se extendería al este hasta el norte de la península indostánica (y mucho más

tarde, ya en tiempos históricos, entre los siglos

XVI y

XVIII, serían lenguas del grupo

indoeuropeo las que se abrirían paso en Asia central desde los Urales hasta el

Pacífico, y también las que llegarían a ocupar toda América y gran parte de

Oceanía, hasta lograr imponerse como el grupo lingüístico que cuenta actualmente

con el mayor número de hablantes del mundo entero).

Mesopotamia, ¿segundo Pamir?

Dejando de lado la posible

anterioridad de cultivos primitivos de algún género de ñame, limitados a

determinadas zonas de Nueva Guinea, es prácticamente seguro que el primer origen

de la actividad agrícola (y, por ende, del neolítico) debió situarse hace algo

más de 10 000 años en la tierra que los geógrafos de la antigua Grecia

denominarían luego Mesopotamia (el actual Iraq).

Es realmente asombroso ver cómo en esa área,

relativamente pequeña, coexistieron o fueron sucediéndose diferentes idiomas

que formaban parte de familias lingüísticas muy dispersas y que, además,

constituyen los primeros testimonios escritos que han llegado hasta nosotros.

El primero, el sumerio, tal vez

miembro del gran grupo dené-caucásico que ya conocemos; al este, el elamita, emparentado con la familia

drávida; al sur, el egipcio, que

algunos relacionan con otras lenguas africanas; al norte, el hático, el hurrita y el urartiano,

quizá de familias caucásicas, y por fin el acadio

y el babilonio, lenguas afroasiáticas

de la familia semítica, y el hitita,

el lidio y el luvita, del grupo indoeuropeo. Posiblemente también se hablaran

idiomas de la familia kartúlica en la

orilla meridional del Mar Caspio, que luego serían empujados por los

indoiránicos hacia el sur del Cáucaso.

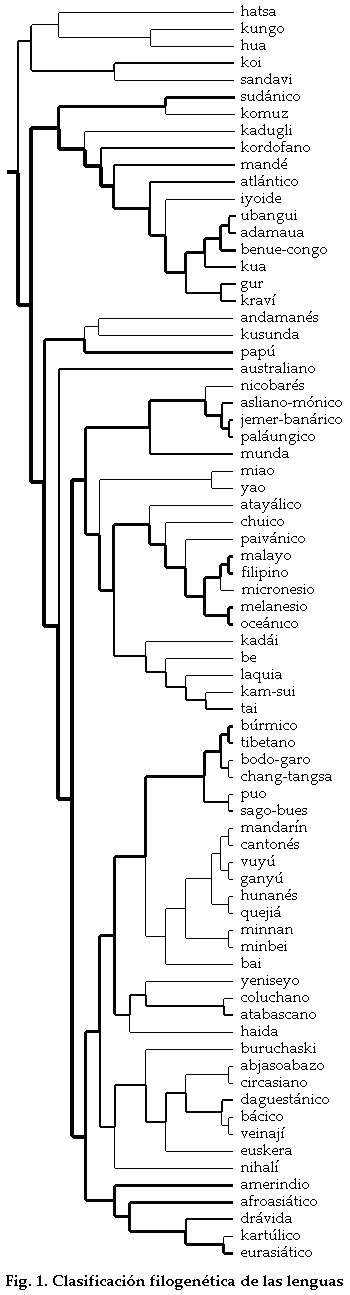

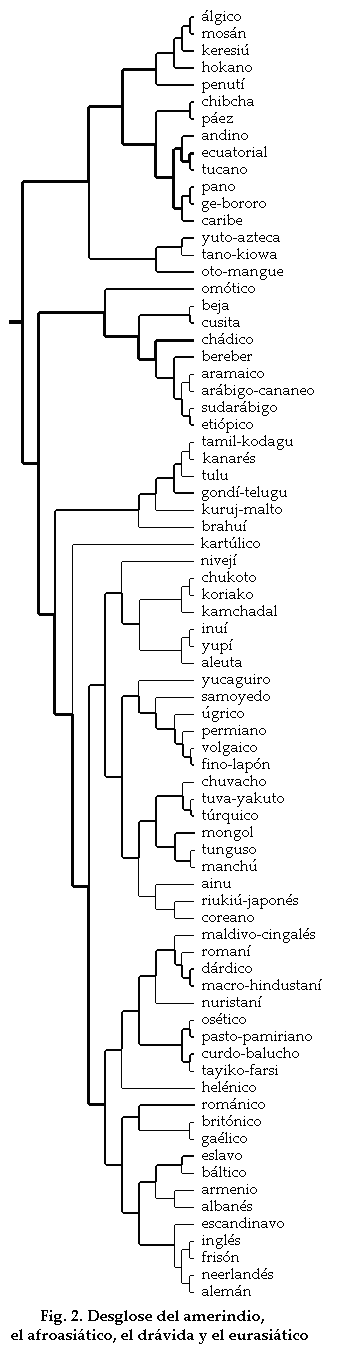

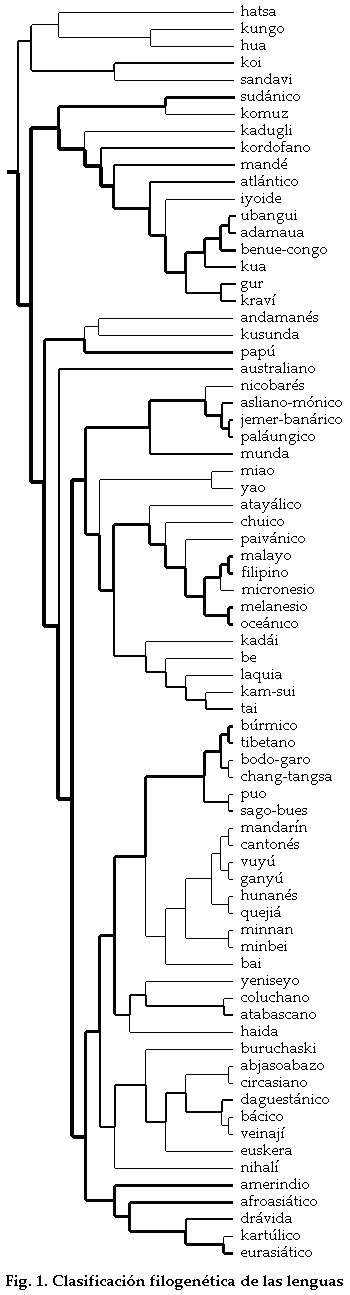

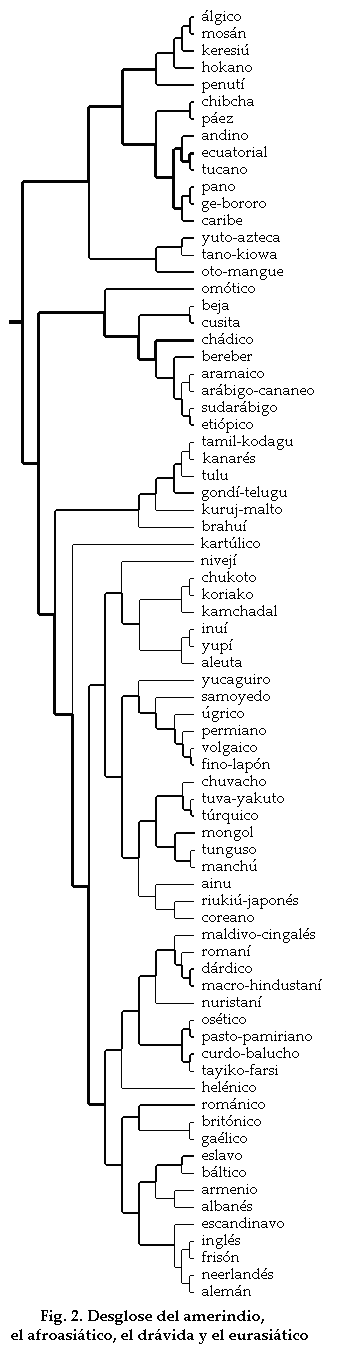

El árbol de todas las lenguas

Creo que tras este vertiginoso

viaje por la historia de los principales movimientos de la humanidad ya estamos

en condiciones de atrevernos a esbozar un dendrograma de todas las lenguas: véase

la figura 1 y su desglose parcial (el «terafilo macronostrático») en la

figura 2. Es casi seguro que esta clasificación (cuyo estudio fue iniciado

por atrevidos pioneros que pertenecían a dos disciplinas hasta entonces bien

distintas: genetistas como Luca Cavalli-Sforza o lingüistas como Merritt

Ruhlen) irá variando a medida que podamos ir verificando nuestros conocimientos

de la historia de nuestra especie y de sus migraciones; aquí, al contrario de

lo que dije en mi artículo anterior (puntoycoma n.o 122, p. 7) hablando del cladograma

de los seres vivos, sería muy aventurado por mi parte pretender simplemente que

toda la estructura pueda considerarse correcta, pero creo poder afirmar que eso

representa una cuestión de menor trascendencia si estas propuestas nos han

ayudado ya a comprender mejor el alcance de lo que implica una clasificación

cladística y la enorme importancia de este método.

Lo fundamental es que hayamos podido

comprobar fácilmente que solo una taxonomía de tipo filogenético puede

ofrecernos una panorámica científica de la diversidad real y la posibilidad de

plasmar en unos gráficos únicos todos

los vínculos genealógicos (y ya hemos visto en cada artículo de esta serie que

esas figuras pueden valer tanto para los seres vivos como para las lenguas). Un

ejemplo claro es el filograma que habíamos presentado en la figura 3 de

puntoycoma n.o 121, que mostraba quién desciende de quién y

cuándo se produjo dicha descendencia. En él hubieran podido añadirse aún más

datos, como el número de especies de cada cladón, en función del grosor de las

líneas (lo mismo cabría decir de los filogramas de las familias lingüísticas, en

los que el espesor de los trazos puede indicar el número de lenguas de cada

grupo). También podría haber añadido una gama de colores para mostrar

diferencias morfológicas o tipológicas, e incluso localizaciones geográficas.

Sin duda, podríamos comparar lo que ha

significado este avance, salvando las distancias, con lo que supuso en su

momento para la química la aparición de la tabla periódica de Mendeleyev: todas

las anteriores clasificaciones de los elementos perdieron su razón de ser,

mientras que la nueva ofrecía un auténtico tesoro de informaciones adicionales,

como el radio atómico, la estructura de las capas de los electrones, la

capacidad de oxidación o reducción, la valencia, etcétera.

Desde luego, no pretendo negar con esto el

derecho a la existencia de otras clasificaciones más o menos convencionales que

puedan resultar «más didácticas» o «más intuitivas», sí, pero menos científicas: incluso es muy

posible que en el campo de la sistemática (y no solo en él) aún persistan

ciertas clasificaciones obsoletas solo porque eso resulta más barato que proceder a cambios complejos en muchas publicaciones,

como ya denunció en su momento Lynn Margulis, madre de la innovadora teoría de

la simbiogénesis.

Mi idea inicial era acabar aquí, pero no puedo

resistirme a la tentación de presentar un tercer tipo totalmente distinto de

clasificación de las lenguas: aquel que las desglosa, no según su estructura

interna ni por su parentesco con otras, sino en función de la gente que las

habla; quedará para el próximo número.

Y concluiré este episodio con una cita, que me

parece que viene como anillo al dedo, de un conocido biólogo al que, aunque

polémico, nadie podrá negarle su condición de incansable divulgador de la

ciencia, Stephen Gould (condecorado a título póstumo en 2008 por la Linnean

Society de Londres): «Las clasificaciones nunca son neutras, porque cada una es

la expresión de una teoría».

Glosario

La presente

lista de familias lingüísticas desglosa los 4 479 idiomas hablados en la

actualidad (los términos señalados con un asterisco se definieron en el

glosario publicado en

puntoycoma n.o 121).

abjaso-abaz: familia de dos lenguas

caucásicas* noroccidentales; la que cuenta con más hablantes es el

abjaso.

adamaua: familia de sesenta y cuatro

lenguas nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el

tupuri.

ainu: lengua aislada de Hokkaido, Sajalín y las

Kuriles; se ha incluido en el grupo norasiático*.

albanés: lengua de la península

balcánica; pertenece al grupo indoeuropeo*.

aleuta: lengua de las islas

Aleutianas; pertenece al grupo esquimo-aleuta*.

almosán: grupo de veintisiete lenguas

amerindias* septentrionales; la que cuenta con más hablantes es el

clisteno.

andamanés: familia de cuatro lenguas

indopacíficas*; la que cuenta con más hablantes es el yarava.

andino: grupo de catorce lenguas

amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es el

quechua.

armenio: lengua del sur del Cáucaso;

pertenece al grupo indoeuropeo*.

asliano: familia de diecinueve

lenguas austroasiáticas* del grupo mon-jemer meridional; la que

cuenta con más hablantes es el semái.

atabascano: familia (también denominada

atabasca) de veintiséis

lenguas na-dené*; la que cuenta con más hablantes es el navajo.

atlántico: familia de cuarenta y cinco

lenguas nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el

fulaní.

australiano septentrional: denominación

puramente geográfica que reúne a treinta y cuatro lenguas

australianas* (todo el grupo excepto la familia pama-ñunga); la que

cuenta con más hablantes es el tivi.

báltico: familia de dos lenguas

indoeuropeas* del grupo baltoslavo; la que cuenta con más hablantes

es el lituano.

banárico: familia de treinta y siete

lenguas austroasiáticas* del grupo mon-jemer oriental; la que cuenta

con más hablantes es el koho.

bantú: véase

benue-congo.

bárico: familia de dieciséis lenguas

tibeto-birmanas*; la que cuenta con más hablantes es el bodo.

benue-congo: grupo de seiscientas

cincuenta y una lenguas nígero-congoleñas* (incluye las trescientas

setenta y nueve de la familia bantú); la que cuenta con más

hablantes es el suahilí.

bereber: familia de treinta lenguas

afroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el tamazí.

brahuí: lengua del Baluchistán;

pertenece al grupo drávida* septentrional.

búrmico: grupo de ciento cuarenta y

una lenguas tibeto-birmanas*; la que cuenta con más hablantes es el

birmano.

buruchaski: lengua aislada del noroeste

de Cachemira; se ha incluido en el grupo dené-caucásico*.

camboyano: véase

jemer.

caribe: grupo de cuarenta y cuatro

lenguas amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es

el galibí.

céltico: familia de cuatro lenguas

indoeuropeas*; la que cuenta con más hablantes es el bretón.

circasiano: familia de dos lenguas

caucásicas* noroccidentales; la que cuenta con más hablantes es el

kabardái.

chádico: grupo de ciento veintidós

lenguas afroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el hausa.

chibcha: familia de veintitrés

lenguas amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es

el miskito.

chukoto-koriako: familia de tres lenguas

chukoto-kamchadales*; la que cuenta con más hablantes es el chukoto.

coluchano: lengua del sur de Alaska;

pertenece al grupo na-dené*.

coreano-japonés: grupo de tres lenguas

norasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el japonés.

cusita: familia de treinta y dos

lenguas afroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el oromo.

daico: familia de cincuenta y siete

lenguas áustricas*; la que cuenta con más hablantes es el tai.

ecuatorial: grupo de ciento veintisiete

lenguas amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es

el guaraní.

eslavo: familia de trece lenguas

indoeuropeas* del grupo baltoslavo; la que cuenta con más hablantes

es el ruso.

esquimal: familia de siete lenguas

esquimo-aleutas*; la que cuenta con más hablantes es el kalaallisut (también

llamado inuí groenlandés).

euskera: lengua aislada del Pirineo

occidental; se ha incluido en el grupo dené-caucásico*.

fino-úgrico: familia de dieciocho lenguas

urálicas*; la que cuenta con más hablantes es el húngaro.

formosano: denominación puramente

geográfica que reúne a nueve lenguas austronésicas* (todo el grupo

excepto la familia malayo-polinesia); la que cuenta con más

hablantes es el amis.

ge-bororo: familia de dieciocho lenguas

amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es el

mataco.

germánico: familia de doce lenguas

indoeuropeas* que constituye actualmente la tercera del mundo por el

número de sus hablantes; la primera lengua de la familia es el

inglés.

gondí-telugu: familia de trece lenguas

drávidas* del grupo meridional; la que cuenta con más hablantes es

el telugu.

gur: familia (también denominada

voltaica) de setenta y cuatro lenguas

nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el more.

haida: lengua del archipiélago de

la Reina Carlota; pertenece al grupo na-dené*.

helénico: familia de dos lenguas

indoeuropeas*; la que cuenta con más hablantes es el griego.

hokano: grupo de diecisiete lenguas

amerindias* septentrionales; la que cuenta con más hablantes es el

tiapaneco.

índico: familia de cuarenta y siete

lenguas indoeuropeas* del grupo indoiránico que constituye

actualmente la segunda del mundo por el número de sus hablantes; la

primera lengua de la familia es el hindi.

iránico: familia de cuarenta lenguas

indoeuropeas* del grupo indoiránico; la que cuenta con más hablantes

es el farsi.

itelmo: véase

kamchadal.

iyoide: familia de cinco lenguas

nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el iyo.

jemer: lengua (también denominda

camboyana) del sudeste asiático;

pertenece al subgrupo mon-jemer oriental del austroasiático*.

kadugli: familia de nueve lenguas

kordofanas*; la que cuenta con más hablantes es el kadugli

propiamente dicho.

kamchadal: lengua (también denominada

itelmo) de Kamchatka; pertenece al grupo

chukoto-kamchadal*.

kamuico: familia de seis lenguas

austroasiáticas* del grupo mon-jemer septentrional; la que cuenta

con más hablantes es el kamuico propiamente dicho.

karen: familia de catorce lenguas

tibeto-birmanas*; la que cuenta con más hablantes es el sago.

kartúlico: familia (también denominada

karveliana) de cuatro lenguas que

antes se denominaba caucásica meridional;

la que cuenta con más hablantes es el georgiano.

kasí: familia de dos lenguas austroasiáticas* del

grupo mon-jemer septentrional; la que cuenta con más hablantes es el

kasí propiamente dicho.

kátuico: familia de veintiocho

lenguas austroasiáticas* del grupo mon-jemer oriental; la que cuenta

con más hablantes es el kuy.

keresiú: grupo de dieciocho lenguas

amerindias* septentrionales; la que cuenta con más hablantes es el

cheroki.

koi: familia de veinte lenguas koisanas*

(incluyendo el sandavi); la que cuenta con más hablantes es el nama.

komuz: familia de cuatro lenguas

nilo-saharianas*; la que cuenta con más hablantes es el gumuz.

kordofano: familia (también denominada

kordofana estricta) de

veintitrés lenguas kordofanas*; la que cuenta con más hablantes es

el koalibo.

kraví: familia (también denominada

kru) de dieciocho lenguas

nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el bete.

kua: familia de noventa lenguas

nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el yoruba.

kuruj-malto: familia de dos lenguas

drávidas* del grupo septentrional; la que cuenta con más hablantes

es el kuruj.

kusunda: lengua aislada del oeste del

Nepal; debe incluirse en el grupo indopacífico*.

malayo-polinesio: familia de novecientas

veintidós lenguas austronésicas* que constituye actualmente la

quinta del mundo por el número de sus hablantes; la primera lengua

de la familia es el javanés.

manchú: familia (también denominada

tungusa) de quince lenguas

altaicas*; la que cuenta con más hablantes es el evenki.

mandé: familia de veintinueve

lenguas nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el

bambara.

mango: lengua de Vietnam; pertenece

al subgrupo mon-jemer septentrional del austroasiático*.

miao-yao: familia de cuatro lenguas

áustricas*; la que cuenta con más hablantes es el yumién.

mongol: familia de once lenguas

altaicas*; la que cuenta con más hablantes es el mongol jalja.

mónico: familia de dos lenguas

austroasiáticas* del grupo mon-jemer meridional; la que cuenta con

más hablantes es el mon.

munda: familia de diecisiete

lenguas austroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el

santalí.

najo-daguestánico: grupo de veintinueve lenguas

caucásicas* orientales; la que cuenta con más hablantes es el

checheno.

neoguineano: grupo (también denominado

neoguineano nuclear) de seiscientas

setenta y tres lenguas indopacíficas* (todas excepto las de las

familias andamanesa, papú occidental y papú oriental); las últimas

clasificaciones desglosan este grupo en nueve familias; la lengua

que cuenta con más hablantes es el enga.

nicobarés: familia de dos lenguas

austroasiáticas* del grupo mon-jemer meridional; la que cuenta con

más hablantes es el car.

nihalí: lengua aislada de Madhya

Pradesh; se ha incluido en el grupo dené-caucásico*.

nivejí: lengua aislada de Sajalín;

se ha incluido en el grupo chukoto-esquimal*.

nuristaní: familia de cinco lenguas

indoeuropeas* del grupo indoiránico; la que cuenta con más hablantes

es el vaigalí.

omótico: familia de treinta y tres

lenguas afroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el ometo.

oto-mangue: familia de dieciséis lenguas

amerindias* centrales; la que cuenta con más hablantes es el mixteca.

páez: familia de quince lenguas amerindias*

meridionales; la que cuenta con más hablantes es el páez propiamente

dicho.

paláungico: familia de veintiséis

lenguas austroasiáticas* del grupo mon-jemer septentrional; la que

cuenta con más hablantes es el parauko.

paleosiberiano: denominación puramente

geográfica que se había dado a las lenguas siberianas que no

formaban parte del grupo altaico* ni del fino-úgrico.

pama-ñunga: familia de cincuenta y una

lenguas australianas*; la que cuenta con más hablantes es el kardú.

pano: familia de cuarenta y cuatro lenguas

amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es el

chiquitano.

papú occidental: familia de veintitrés

lenguas indopacíficas*; la que cuenta con más hablantes es el galela.

papú oriental: familia de veintitrés

lenguas indopacíficas*; la que cuenta con más hablantes es el buin.

peárico: familia de seis lenguas

austroasiáticas* del grupo mon-jemer oriental; la que cuenta con más

hablantes es el chongui.

penutí: grupo de cincuenta lenguas

amerindias* septentrionales; la que cuenta con más hablantes es el

quiché.

románico: familia de dieciséis lenguas

indoeuropeas* que constituye actualmente la cuarta del mundo por el

número de sus hablantes; la que cuenta con más hablantes es el

castellano.

samoyedo: familia de cuatro lenguas

urálicas*; la que cuenta con más hablantes es el néncico.

san: familia de nueve lenguas koisanas*

(incluyendo el hatsa); la que cuenta con más hablantes es el kungo.

semítico: familia de diecinueve

lenguas afroasiáticas*; la que cuenta con más hablantes es el árabe.

sinítico: familia de nueve lenguas

sino-tibetanas* que constituye actualmente la primera del mundo por

el número de sus hablantes; la primera lengua de la familia es el

mandarín.

sudánico: grupo de ciento veintisiete

lenguas nilo-saharianas*; la que cuenta con más hablantes es el

kanuri.

tamil-kanarés: familia de nueve lenguas

drávidas* del grupo meridional; la que cuenta con más hablantes es

el tamil.

tano-kiowa: familia de siete lenguas

amerindias* centrales; la que cuenta con más hablantes es el towa.

tibetano: familia de

setenta y cuatro lenguas tibeto-birmanas*; la que cuenta con más

hablantes es el tibetano propiamente dicho.

tucano: grupo de cuarenta y una

lenguas amerindias* meridionales; la que cuenta con más hablantes es

el tucano propiamente dicho.

tulu: familia de tres lenguas drávidas* del grupo

meridional; la que cuenta con más hablantes es el tulu propiamente dicho.

tunguso: véase

manchú.

turco: familia de treinta y una

lenguas altaicas*; la que cuenta con más hablantes es el turco

propiamente dicho.

ubangui: familia de cuarenta y siete

lenguas nígero-congoleñas*; la que cuenta con más hablantes es el

sango.

ugrofinés: véase

fino-úgrico.

vasco: véase

euskera.

vietnamuón: familia de siete lenguas

austroasiáticas* del grupo mon-jemer septentrional; la que cuenta

con más hablantes es el vietnamita.

voltaico: véase

gur.

yeniseyo: familia del grupo

dené-caucásico* de la que solo queda una lengua viva.

yucaguiro: familia del grupo

uralo-yucaguiro* de la que solo queda una lengua viva.

yuto-azteca: grupo de veintiuna lenguas

amerindias* centrales; la que cuenta con más hablantes es el nahua.

| 1 |

El australopiteco de

Raymond Dart (1924) es un Australopithecus

africanus; el zinjántropo de Mary Leakey (1959) es un Paranthropus boisei. Ambos son los prototipos (en biología, holotipos) de sus especies respectivas. |

| 2 |

El pitecántropo de Eugène

Dubois (1892) y el sinántropo de Davidson Black (1927) son subespecies de Homo erectus: respectivamente, H. e. erectus y H. e. pekinensis. El H. e.

erectus de Dubois es el prototipo de la especie. |

| 3 |

Recurro aquí a las

denominaciones tradicionales, aunque algunas puedan considerarse peyorativas.

Sé que ciertos historiadores contemporáneos prefieren utilizar el término

general «africanos»; lamentablemente, «africanos» en sentido estricto son

quienes nunca salieron de África y, en sentido amplio, lo somos todos los seres

humanos, incluso aquellos que hemos ido perdiendo el color original. Así, por

una sola vez y sin que sirva de precedente, sacrifico lo politically correct en aras del clear

writing. |

| 4 |

Sin ir más lejos, quien

suscribe estas líneas desciende directamente de los hombres de Cromañón por

línea agnaticia, según análisis genéticos realizados en 2006 en el marco del

proyecto Genographic. |

|